解説:国連気候変動会議 (国連気候変動枠組条約締約国会議(COP))のまとめ

2023/04/19

国境を超えた地球規模の問題である気候変動に世界が連携して取り組むためには、国際的に共通の目標とルールが不可欠です。それが気候変動枠組条約やそれに基づくパリ協定であり、国連気候変動枠組条約締約国会議(COP)は、それらに加盟する国々が一堂に会し議論する場として、例年11月~12月に開催されます。

世界的に自国のみの利益を優先する傾向が強まっている昨今、多国間による協調のための仕組み( multilateral process)はますます重要性を増しています。本ページではCOPのこれまでの交渉の経緯をわかりやすくまとめました。

国連気候変動枠組条約とパリ協定

国連気候変動枠組条約の成立から京都議定書、そしてパリ協定の成立まで

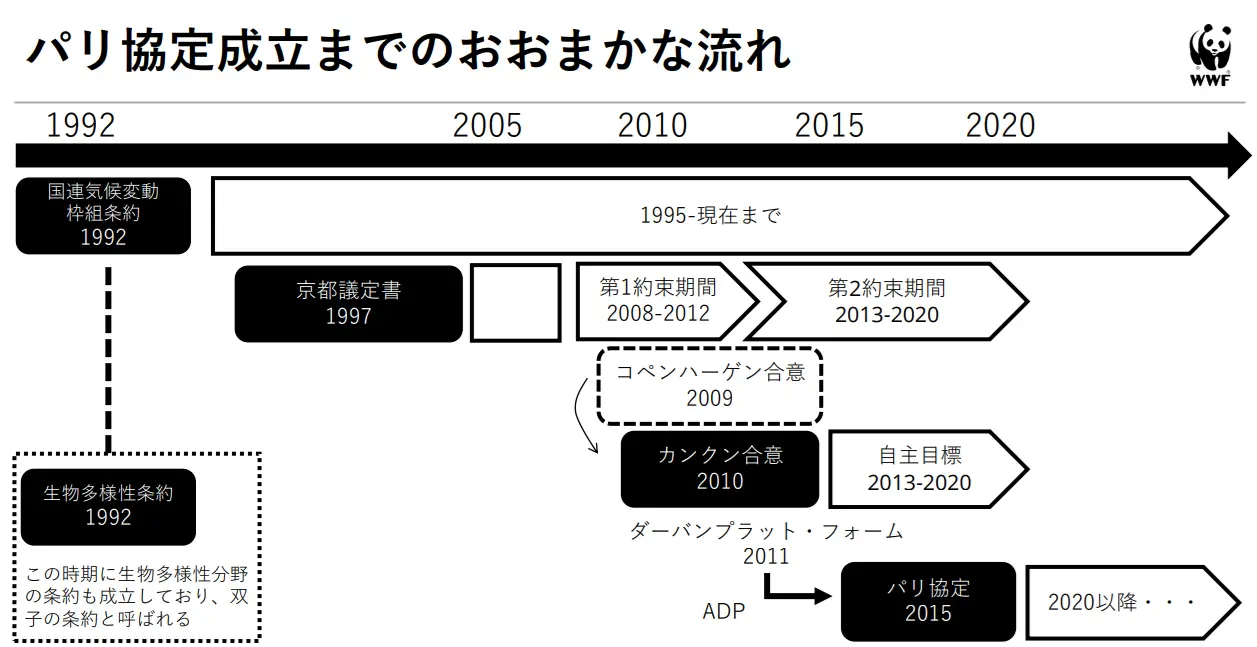

国際的に高まる環境問題への危機感を受けて1992年ブラジル・リオデジャネイロで開催された「地球サミット」で、世界で初めて国際的協調のもと気候変動対策に取り組むことを定めた国連気候変動枠組条約が採択され、1994年に発効しました。

国連気候変動枠組条約の締約国による会議はCOP(Conference of the Parties)と呼ばれます。その第1回(COP1)は1995年3月にドイツで開催され、COP3までに新たな議定書に合意することが決められました。

そして1997年に日本の京都で開催されたCOP3で、京都議定書が採択され、初めて先進国に対して二酸化炭素(CO2)などの温室効果ガスの排出削減が義務付けられ、2008年から2012年までの第一約束期間の削減目標が定められました。

しかし、京都議定書の第一約束期間後である2013年以降の目標設定を決める交渉は先進国と途上国間の意見の違いなどにより難航。2009年デンマーク・コペンハーゲンで開催されたCOP15では、予定されていた合意を見ることができませんでした。

2010年メキシコ・カンクンで開催されたCOP16では、各国が2020年までの削減目標や行動計画を自主的に掲げ、削減努力を実施していくこととなりました(カンクン合意)。

気候変動交渉における対立の構図

多くの国は気候変動交渉には似たような意見を持つ国々とグループを組んで臨みます。各国・各交渉グループの立場は交渉議題やコンテキストによって常に変わり得るものではありますが、往々にして気候変動交渉における各国の対立は「先進国」対「途上国」という構図になることが多いです。つまり、これまで多くのGHGを排出し環境破壊を引き起こしながら経済発展してきた先進国はそれ相応の責任を負うべきだという途上国の主張と、急速な経済発展に伴い、昨今では経済規模やGHG排出量が先進国に匹敵するほどに増えている途上国も責任を持って気候変動対策を進めるべきであるという先進国の主張の隔たりが、多くの交渉の対立の根本にあるのです。特にこうした責任問題は、誰がGHGをどれだけ削減するべきかといった話や資金支援の問題で先鋭化しやすく、交渉が硬直化することもしばしばあります。

その後も、2020年以降の新たな枠組みを作る交渉が続けられ、ついに2015年にフランス・パリで開催されたCOP21で、はじめて全ての国に削減目標を持つことを義務付ける気候変動対策の国際枠組「パリ協定」が成立したのです。

パリ協定の仕組み

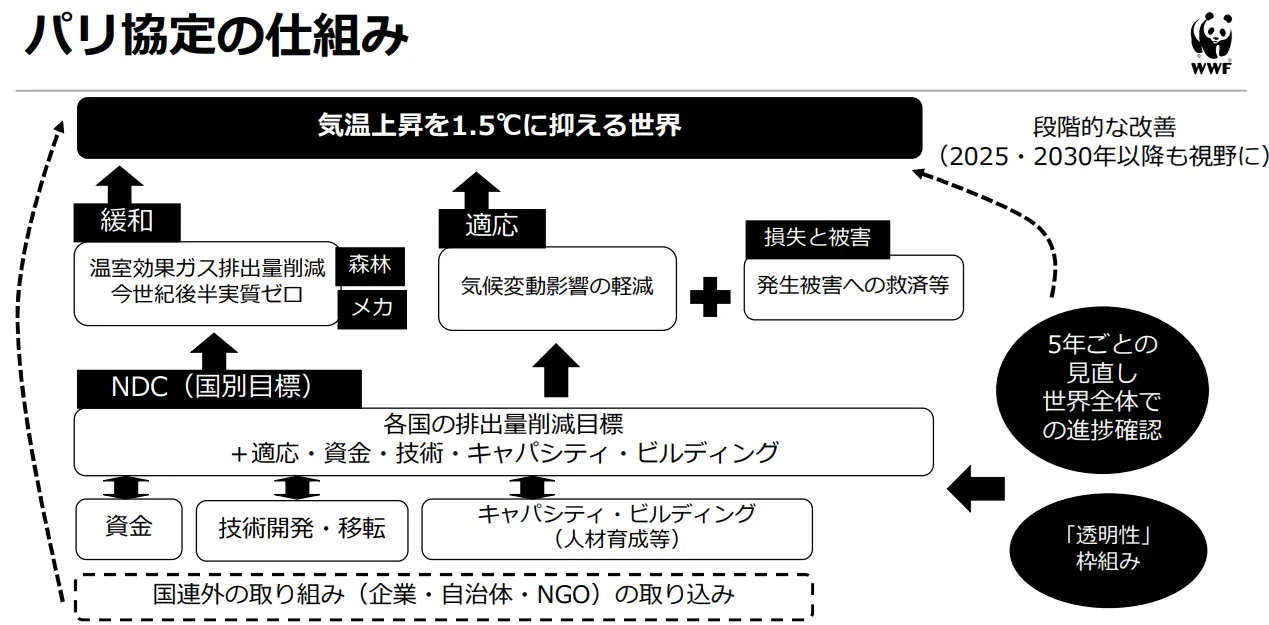

パリ協定は、30年弱に及ぶ先進国と途上国の対立を経て合意された協定であるため、特に目標の設定の仕方、そしてそれを守らせるための制度にさまざまな工夫がされています。ポイントは

① 各国が国内の最大限の努力を反映した自主的な目標(NDC)を掲げ5年ごとに国連に提出すること

② 5年ごとに行なう世界全体での進捗評価(グローバル・ストックテイク)を踏まえ目標を深堀りして再提出すること

にあります。こうすることで、目標達成は義務付けないことでパリ協定への参加しやすさを確保するとともに、1.5度目標達成に向けて確実に目標を高めていくことを可能とする仕組みとなっているのです。また、この仕組みを支えるのが「透明性」、つまり各国の取り組みを共通のルールで検証しあうルールです。

▼パリ協定についての詳細はこちらから

パリ協定とは?脱炭素社会へ向けた世界の取り組み

パリ協定の成立後 ―実施、非国家アクターの台頭、1.5度目標へのシフト

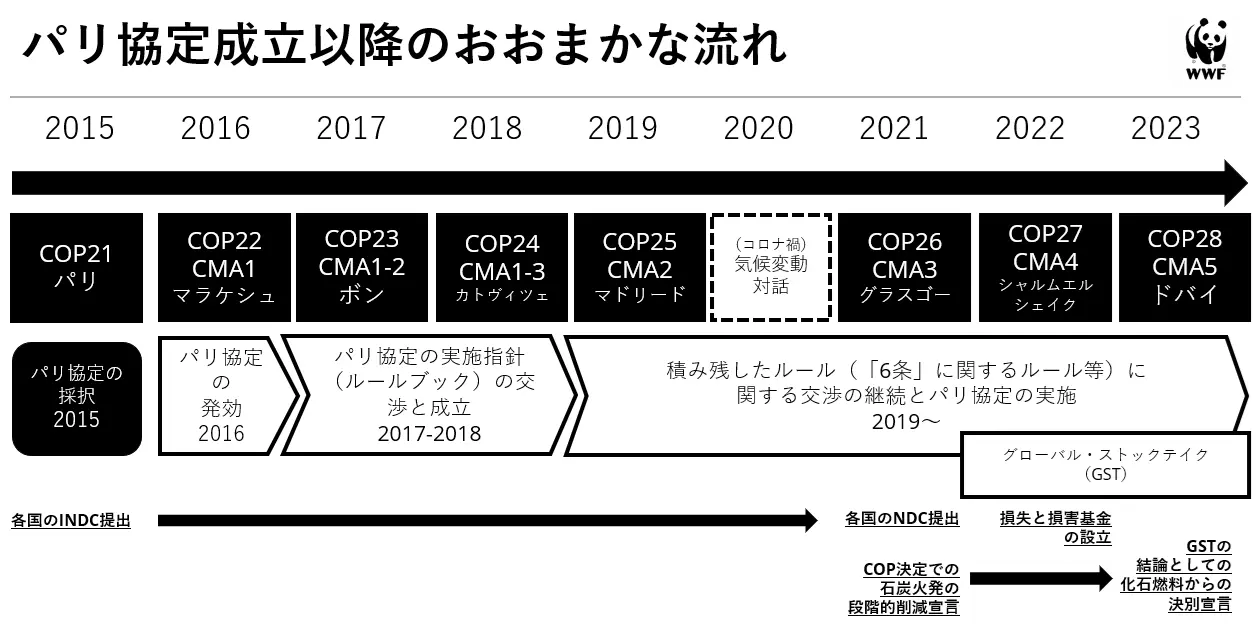

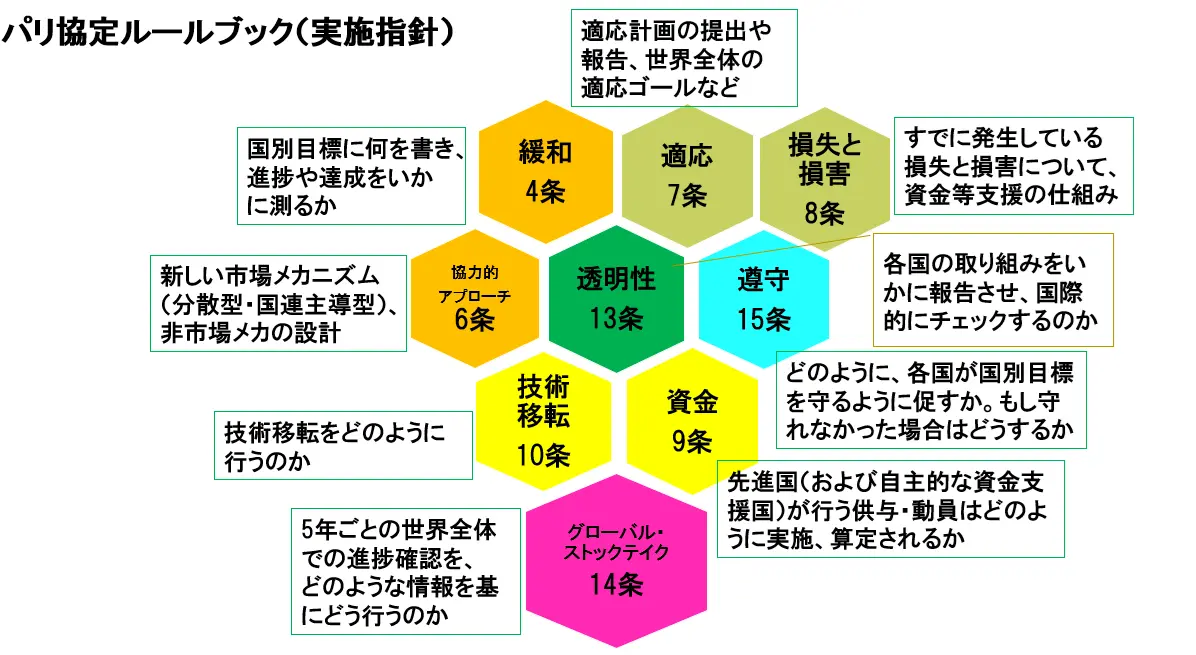

パリ協定成立後は、その内容を実施に移すための詳細ルールの交渉が開始。2018年COP24(開催地ポーランド・カトヴィツェ)でルールブックが採択され、パリ協定実施のための大枠のルールが合意されました。(※ただし炭素市場に関するパリ協定6条ルールの合意はCOP26に持ち越し、さらに細則はCOP29でようやく合意)。こうしてパリ協定は、実際に約束を行動に変えていく「実施」の時代となりました。

出典:パリ協定から作成 © Masako Konishi

さらにパリ協定が採択される頃からCOPは政府間による国際交渉そのものだけでなく、非国家アクター(自治体、企業、大学、NGO・市民団体など国家以外の主体)が気候変動対策において果たす役割の重要性が認識されるようになり、その活動も活発化してくるようになります。

参考情報 非国家アクターの重要性の高まり

非国家アクターの重要性が注目される大きなきっかけとなったのが、2017年のアメリカ第一次トランプ政権によるパリ協定の脱退の表明でした。連邦政府によるパリ協定脱退の表明に反発したアメリカの一部の州・市政府や企業などが団結をして、国としてパリ協定を脱退したとしても、自分たちはパリ協定の目指す目標に沿って気候変動対策を続けていくことを約束するイニシアティブ、「ウィー・アー・スティル・イン(We are still in)」を立ち上げたのです。現在ではこうした非国家アクターによるイニシアティブは世界各国に広がり、国レベルの気候変動対策を強化・後押しするほどの大きな推進力となっています。

日本では、気候変動イニシアティブ(JCI)などが企業・自治体・若者団体などの様々な主体の声を束ね、政府に意見を届ける活動をしています。

▼参考:気候変動イニシアティブ(JCI)

https://japanclimate.org/

パリ協定成立後の大きな動きとしてもう一つ重要なのが、2021年COP26(イギリス・グラズゴー)において、世界の気候変動対策の目標基準が、事実上「1.5度」にシフトしたことです。

もともとパリ協定2条では、世界全体の目標を「工業化前からの世界の平均気温の上昇を2度より充分低く抑え、1.5度に抑える努力を追求する」と定められており、1.5度目標はあくまでも「努力目標」であるというのが共通認識でした。

しかし、2018年に気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が発表した「1.5度特別報告書」において、平均気温上昇が1.5度の場合と2度の場合では、その影響に大きな違いがあることが示されたことをきっかけに、世界の気候危機の被害を最小限に抑えるには、気温上昇を1.5度に抑えることが重要であるという認識が広まっていました。

こうした潮流を受け、COP26では1.5度に抑えることの重要性を「認識」することを決定し、世界の気候変動対策の基準が、事実上「1.5度」にシフトしたのです。

科学と国際交渉

気候変動に関する国際交渉は、各国の国益や経済社会に大きな影響を及ぼすため、往々にして政治的な側面が強くあります。一方で、気候変動という現象自体については科学的な理解が深まっており、パリ協定の目標達成のためには温室効果ガスをいつまでにどれだけ減らさなければいけないのか、また、どういった対策がより効果的・経済的であるのかということは、既に世界中の多くの研究で示されています。こういった研究の成果をとりまとめ、国際交渉に活かすための機関が、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)です。IPCCが発表する数々の報告書は、パリ協定のゴールに達するためにはどのような道筋を取るべきなのかを科学が示す羅針盤です。ともすれば政治的な理由で、道を踏み違いそうになる国際交渉や各国の取り組みを、正しい方向性に引き戻すための重要な役割を持っているのです。

さらに、COP26ではもう一つ、特筆すべき決定がなされました。それは「排出削減対策のされていない石炭火力発電を減らし、非効率な化石燃料補助金を廃止すること」に合意したことです。

各国の個別具体の政策に踏み込むような決定は、避ける傾向のある国連交渉の場で、こうした特定のエネルギー源の廃止を呼びかけることは異例であり、それだけ、これらの廃止が気候変動対策にとって科学的に必須の条件であることの認識が、世界的に広がったといえます。

さらに、2023年COP28(アラブ首長国連邦・ドバイ)では、初めてのグローバルストックテイクの結果として、石炭火力発電だけでなく、エネルギーシステムにおける全ての化石燃料からの決別(Transitioning Away)を決定しました。

国際交渉におけるNGO(非政府組織)の働き

気候変動交渉には、WWFのようなNGOが国連に認定されたオブザーバーとして多く参加しています。

オブザーバーという立場上、実際の交渉における決定権は与えられていませんが、NGO は気候変動国際交渉において、極めて重要な役割を果たしています。

特に、産業界や政治的な影響を受けやすい各国政府の声だけでは拾いきれない声、つまり、先住民や女性・子ども、将来世代などの声を代弁するのが交渉の場におけるNGOの役割です。また最新の科学的知見や実際の自然保全活動からの生きた知見を交渉にインプットすることも環境NGOの重要な役割です。

さらに近年では、NGOが主導して立ち上げたイニシアティブが企業や自治体などの気候変動対策を大きく前進させています。

例えば、WWFも創始メンバーでもあるScience Based Targets Initiative(SBTi)は、企業の野心的な気候変動対策を後押ししており、こうした企業の前向きな取り組みは国際交渉にもポジティブな影響を与えています。

▼参考:SBTiとは

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/409.html

声を上げ、解決策を示すことで交渉を前進させる。パリ協定が実施のフェーズに移った現在、NGOの取り組みはますます重要性を増しています。

これまでに開かれた国連気候変動会議

| 2024年 | |

|---|---|

| 2023年 | |

| 2022年 | |

| 2021年 | |

| 2019年 | |

| 2018年 | |

| 2017年 | |

| 2016年 | 2016年【COP22/CMP12】国連気候変動マラケシュ会議 |

| 2015年 | 2015年【COP21/CMP11】国連気候変動パリ会議 |

| 2014年 | 2014年【COP20/CMP10】国連気候変動リマ会議 |

| 2013年 | 2013年【COP19/CMP9】国連気候変動ワルシャワ会議 |

| 2012年 | 2012年【COP18/CMP8】国連気候変動ドーハ会議 |

| 2011年 | 2011年【COP17/CMP7】国連気候変動ダーバン会議 |

| 2010年 | 2010年【COP16/CMP6】国連気候変動カンクン会議 |

| 2009年 | 2009年【COP15/CMP5】国連気候変動コペンハーゲン会議 |

| 2008年 | 2008年【COP14/CMP4】国連気候変動ポズナニ会議 |

| 2007年 | 2007年【COP/MOP3】第3回 京都議定書締約国会議 |

| 2006年 | 2006年【COP/MOP2】第2回 京都議定書締約国会議 |

| 2005年 | 2005年【COP/MOP1】第1回 京都議定書締約国会議 |