大阪・関西万博における自然環境保全上の課題について

2025/04/09

- この記事のポイント

- 大阪・関西万博2025の開幕まであと1週間を切りました。「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催される万博ですが、残念ながら重要視されなかった「いのち」があります。万博会場となった夢洲に形成されていた湿地環境とそこに生息していた野生生物です。WWFでは複数の環境NGOと連携して、博覧会協会ならびに大阪港湾局に、要望と意見交換を行ってきましたが、NGO側の要望はほぼ実現されませんでした。改めて夢洲の保全の意義と万博における生物多様性保全のあり方について整理します。

万博開催と生物多様性保全

万博は生物多様性保全への貢献義務がある

2025年4月13日から10月13日までの184日間にわたり、大阪市此花区に造成された人工島・夢洲(ゆめしま)で開催される大阪・関西万博。そのテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」。持続可能な開発目標(SDGs)達成への貢献を目的のひとつとして公式に掲げています。

「持続可能な大阪・関西万博開催にむけた方針」および「持続可能な大阪・関西万博開催にむけた行動計画」では、“国際的合意(「パリ協定」、「大阪ブルー・オーシャン・ビジョン」「昆明・モントリオール生物多様性枠組」)の実現に寄与する会場準備、運営を目指す”とし明記し、そのために「沿岸域における生態系ネットワークの重要な拠点として、会場内の自然環境・生態系の保全回復に取り組む」としています。

夢洲とはどんな島か

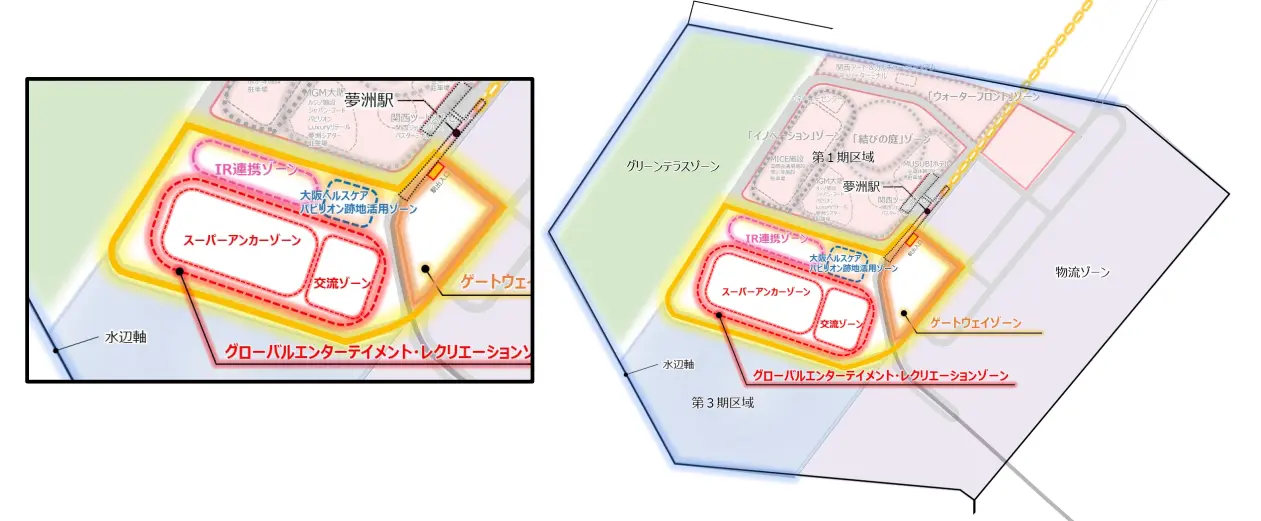

夢洲は大阪湾に造成された面積約390ヘクタールの人工島で、ゴミ廃棄物、建設残土、浚渫土などの処分場として1990年代に着工されました。島の東部はコンテナターミナルなどの物流施設が運用されていましたが、今回、万博会場となった夢洲南部には、埋め立ての途上で形成された広大な水辺環境が広がっていました。大阪・関西万博の象徴でもある“大屋根リング”の外側に広がる「つながりの海」は、この水辺環境を活用したものです。そして、この環境は長年、シギやチドリなどの渡り鳥をはじめとする、さまざまな野生生物のすみかとなってきました。夢洲北部(第1期区域)は統合型リゾート施設(IR)を中心とした街づくり構想があるものの、これまで会場跡地となる第2期区域(および第3期区域)については明確に方向性が示されていませんでしたが、2025年2月に「夢洲第2期区域マスタープランVer.1.0(案)」が公開され、つながりの海を埋め立てる方針が明らかになりました。

「夢洲第2期区域マスタープランVer.1.0(案)」に掲載された土地利用方針

大阪・関西万博における環境保全

WWFジャパンはこれまでに、大阪自然環境保全協会、日本野鳥の会大阪支部、日本自然保護協会、日本野鳥の会などと連携しながら、大阪港湾局および日本国際博覧会協会(以下、博覧会協会) と意見交換を重ね、野生生物の生息場所の保全と創出、開かれたNGOを含む関係者との意見交換の場の設置、万博終了後も視野に入れた広域的な環境保全計画の策定などを要望してきました。

松井前大阪市長は、2022年に環境影響評価書に対する市長意見として 「専門家等の意見を聴取しながら、工事着手までにこれら鳥類の生息・生育環境に配慮した整備内容やスケジュール等のロードマップを作成し、湿地や草地、砂れき地等の多様な環境を保全・創出すること」と述べています。

しかしながら、博覧会協会は「万博終了後は、現況復帰して大阪市に土地返却をしなければならない」、大阪港湾局は「万博終了後の土地利用計画は定まっていない」との見解を繰り返し、具体的な協議が進まないまま、前述のつながりの海を埋め立てる計画であるマスタープランver.1.0が発表されたのです。

夢洲の生物多様性の価値は

夢洲は人工的に造成された環境ですが、そこに形成された水辺環境は、「大阪の生物多様性ホットスポット」Aランクに指定されるほど豊かでした。

大阪自然環境保全協会の調べによると、鳥類112種(うち絶滅危惧種51種)、植物206種(うち絶滅危惧種および重要種12種)が確認されています。

絶滅危惧II類(環境省)ならびに絶滅危惧I類(大阪府)に指定されているコアジサシ

こうした人工的な環境に、希少な野生生物が飛来・生息することは珍しいことではありません。特に移動能力の高い鳥類の場合、数千羽に及ぶ渡り鳥が休息や採餌のために飛来し、ラムサール条約(水環境を保全し、持続可能な利用を促進するための国際条約)の登録基準を満たすこともあります。

日本を含むアジア地域では、こうした渡り鳥、特にシギ・チドリ類と呼ばれる長距離を移動する水鳥が、生息環境の消失や悪化により個体数が減り続けています。そのため国際的にもシギ・チドリ類の生息地となる環境の保全は急務となっています。

絶滅危惧II類(環境省)に指定されているセイタカシギ

ネイチャー・ポジティブの議論を再び

ネイチャー・ポジティブとは、2030年までに生物多様性の減少を止めて、そこから好転・回復させようとする目標で、前述の「昆明・モントリオール生物多様性枠組」においても重要な取り組みとして位置づけられています。

残念ながら、生物多様性や環境保全に関する万博のゴールは、ほぼ達成できなかったと言えます。しかしながら、大阪湾の生物多様性回復の道が永遠に閉ざされたわけではありません。夢洲のさらに沖合には、約95haの大阪沖埋立処分場が造成中で、こちらに多くの水鳥が飛来していることが確認されています。とはいえ、このままでは夢洲と同様、水鳥の生息に適した環境は失われることは必定です。

そこで、WWFジャパンを含む環境NGO6団体は「大阪湾岸に生物多様性豊かな干潟や湿地をとり戻すための共同宣言」を取りまとめ、全国の賛同団体を募っています。WWFジャパンは、共同宣言に賛同いただいた団体の方々と共に、万博の期間中、終了後も、継続的に関係者に働きかけ、大阪湾の生物多様性回復の価値を伝えていきたいと考えています。

共同宣言の内容は以下の通りです。

- 残す: 大阪湾岸に現存する自然環境は保護エリアとし、その維持保全に努め、未来に伝える

- 創る: すでに開発し劣化した湾岸部においては、遊休地や低利用地などを自然回復の候補地に選定し、早期に自然海浜・干潟や湿地環境を戻す造成に着手する

- 広げる : 海岸や海上の埋め立てを伴う事業ついては、生物多様性の回復を第一優先課題として、開発面積と同等以上の湿地や干潟の造成を行う

2025年2月15日までに、この共同宣言に49団体から賛同をいただいています。共同宣言に賛同いただける団体・個人の方は、こちらから詳細の確認をお願いします(外部リンク)