インタビュー連載 ~環境保全のヒトビト~ トラのすむ森を守り、育てる。

2022/08/03

第4回は、WWFジャパン自然保護室森林グループの岩渕翼さんのインタビュー。

海外フィールド担当として大事にしていることや社会を変革するための地道な活動、フィールド活動に対する想いについてお話を伺います。

スタッフ紹介

©WWFJapan

WWFジャパン 森林グループ 海外フィールドプロジェクト担当

岩渕 翼(いわぶち つばさ)

カリフォルニア州立大学卒業。博士号取得後、大学の助教として生物と環境の相互作用に関する研究を行なう。その後、環境保全NGOに勤務し森林や湿地の保全プロジェクトを担当。WWFジャパンでは東南アジアを中心に、森林や野生生物の科学的なモニタリングから天然ゴムなどの森林コモディティの持続可能な生産の推進など、多角的な活動を展開。

森林保全プロジェクトと同時に子育てプロジェクトも進行中。

東南アジアのフィールドから企業との対話まで

――岩渕さんは森林グループのご所属ですが、今、取り組んでいる活動について簡単に教えていただけますか?

大きくわけて2つあります。

ひとつは海外フィールドの森林保全プロジェクトで、これは現地の活動を支援するために資金を送り、活動の方針や計画を現地スタッフと一緒に立て、現地の活動内容を時にはビデオ会議やメールで、時には現地を訪問して確認しながら、支援者に進捗を報告する活動です。

もうひとつは天然ゴムの持続可能な生産や調達を進める活動です。森林破壊が起きている現場で、天然ゴムの小規模農家の持続可能な生産を支援するプロジェクトを手掛けながら、タイヤメーカーなど企業との対話や、持続可能な天然ゴムのためのグローバルプラットフォームであるGPSNR(Global Platform for Sustainable Natural Rubber)に参加し、持続可能な天然ゴムのためのルールづくりなどに関わっています。

――幅広い業務を担当されているんですね!海外のフィールドはどこを担当していらっしゃるんですか?

ひとつは、インドネシアのスマトラ島です。ここでは、トラの保全活動および持続可能なパーム油と天然ゴムの小規模農家の生産支援に携わっています。

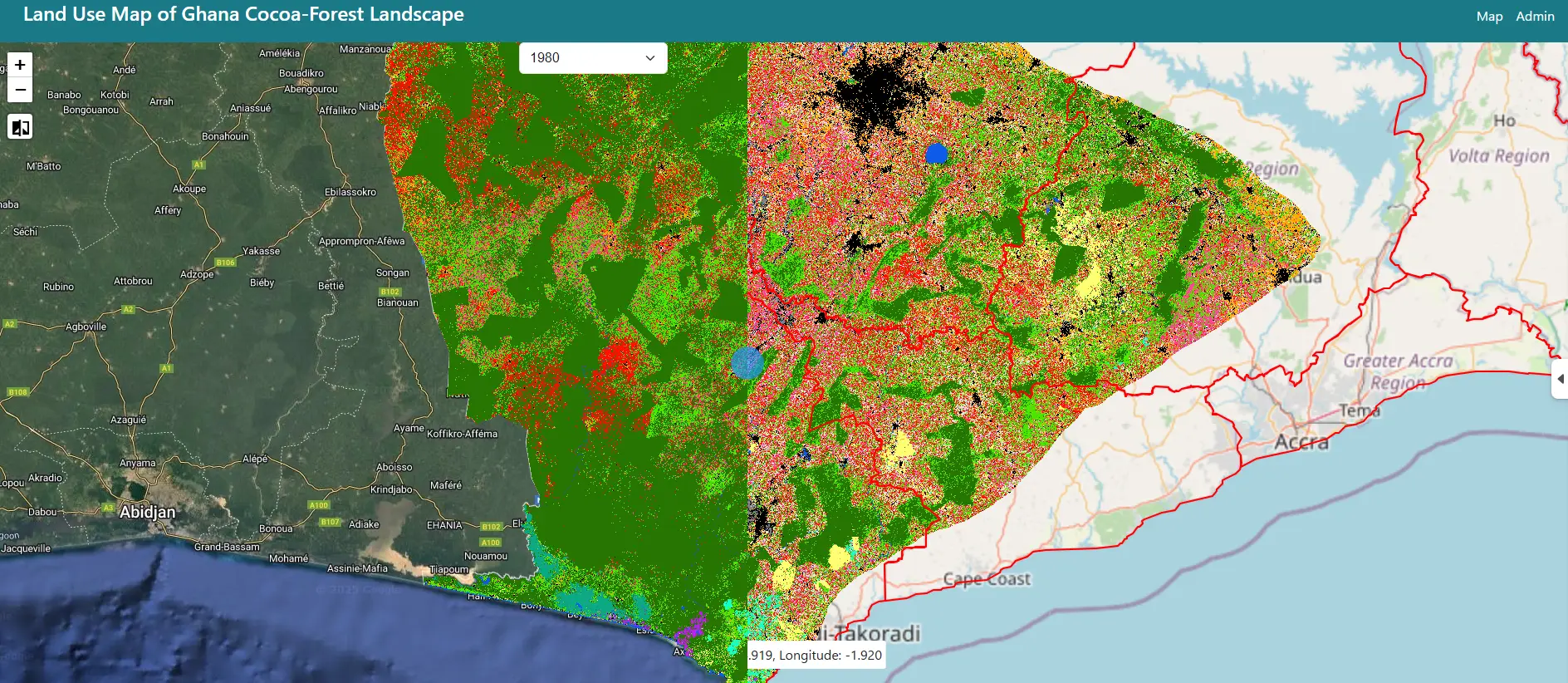

もうひとつはタイのトラ保全プロジェクトと、ドローンを使った森林減少を確認するための詳細な土地利用図の作成に携わっています。東南アジアでは農地の境界や土地の利用権が曖昧なところが多数あり、それがトラブルの原因になっています。それを解消するためにドローンで詳細な画像を撮影し、土地の範囲を明確にするという試みを行なっています。

どの海外プロジェクトも、やはりビデオ会議だと確認しきれないところもたくさんあるので、一年に1、2回は現場に行って、自分の目で現地をみて現地の人と直接話をして、情報を集めてくることを大切にしています。

インドネシアのスマトラ島中部に位置するテッソ・ニロ国立公園。スマトラ島にわずかながら残存する低地熱帯林雨林。アジアゾウをはじめとする貴重な野生生物の数少ない生息地のひとつ。

タイ最大の国立公園であるケーンクラチャン国立公園。タイとミャンマーにまたがるこの一帯は絶滅寸前のインドシナトラの貴重な生息域となっている。

社会に与えるインパクトの大きさがWWFの強み

――岩渕さんはWWFに入局して3年ですが(2022年現在)、さまざまな業務を手掛けられる中で、WWFの活動のどんな部分に魅力を感じていますか?

昔からWWFで働きたいなと思っていたのですが、実際きてみてよかったのは、社会に与えられるインパクトが大きい、という点ですね。

――インパクトが大きいというのは、どういう理由からですか?

たとえば、企業と対等に対話ができるという点です。WWFは企業のビジネスを持続可能な方式に変革するために、呼びかけ、対話をしている。

森林グループの活動でいえば、森林破壊の原因となっているパーム油や天然ゴムの農場から、農産物を買い取って加工し、製品として流通させ販売する、サプライチェーン全体に関わりのある企業が、その働きかけのメインターゲットとなります。

この時、生産現場と企業、つまりサプライチェーンの上流と下流の両方にアプローチできるのがWWFの強みだと思います。

――なるほど、企業に対して自然環境に配慮した取り組みに関する対話を、対等な立場で行なえるということですね。その活動の一環として、天然ゴムの国際的なプラットフォームであるGPSNR(Global Platform for Sustainable Natural Rubber)に参加されていると思うのですが、その経緯について少し詳しく教えてもらえますか?

まず、WWFが天然ゴムの持続可能な生産・調達の改善に取り組む背景には、天然ゴムを生産するための農地拡大による、大規模な森林破壊があります。特に、東南アジアでは、近年これが深刻化しています。

そして、天然ゴムの生産量の半分以上はタイヤに使われています。日本のタイヤメーカーは世界シェアが大きいので、天然ゴムの持続可能性に与える影響がかなり大きいこともあり、持続可能な天然ゴムの生産を目指すGPSNRにルール作りの段階から深く関わっていくことが、一番インパクトが大きいのではないかと考えました。

もともとタイヤメーカーのなかにもサステナビリティについて課題意識を持ち、自主的にイニシアティブに取り組む企業もあったため、そうした企業が中心となって国際的なプラットフォームを作ろうということになり、GPSNRが立ち上がりました。

2018年10月に発足したGPSNRは、まずポリシーを作りました。ポリシーのなかには森林破壊をしない、人権侵害をしないなどの文言が盛り込まれ、メンバーである企業はそれに準拠する自社の調達方針を作ることになりました。これを受けて、2021年に各企業は調達方針を改訂して公開しました。

また、GPSNRが各社による「持続可能な天然ゴムの調達方針」の進捗を確認するための年次報告書の要件項目も作られました。

現在は、報告書に記載する情報の収集方法やガイダンスを、メンバーとともに作成しています。

――GPSNRの主な構成メンバーは、天然ゴムを扱う企業とのことですが、具体的にはどのようなメンバーが参加しているのですか?

GPSNRには、天然ゴムの生産者(農業者)、加工業者、タイヤメーカー、自動車メーカー、そしてWWFのようなNGO(非政府組織))が参加しています。

その5者がそれぞれ投票権を持ち、GPSNRでなにかを決める場合は、その5者の投票による多数決で決める、という民主的な仕組みになっています。

当然、それぞれのやりたいことが違うので、簡単に合意できないこともありますが、ようやくポリシーを作って、報告書の要件を作るところまでやってきたところです。

――なるほど、天然ゴムの生産による森林破壊を止めるには、さまざまな立場の人たちの協力とかかわりが必要、ということですね。そのためには、関係者の合意や情報公開のルールや要件が大切だということがよくわかります。具体的には、どんな報告書の要件が作られたのですか?

例えば、トレーサビリティの確保について要件が設けられています。

森林破壊のリスクを正確に見極めるためには、天然ゴムがどこで生産され、どこで消費されているのか、情報を辿ることができれば、調達している企業は、自然破壊や人権問題を伴う天然ゴムを使わずにすみます。

理想としては、調達している天然ゴムの100%について、生産農地まで辿ることができれば、どの地域の森林破壊の危機が高いかどうかがわかるようになる。

ゴム農家は600万人いて、全体の生産量の8割が小規模農家といわれており、簡単に実現できないことは想像できます。

しかし、今のトレーサビリティに関する報告要件は、「調達量の何割がどの国から調達されているか」を報告するのみとなっています。

これだと、例えば会社Aがインドネシアから3割、タイから7割の天然ゴムを調達していることを報告すればいいことになる。ですがこれだけの情報では、森林破壊のリスクなんて評価できない。

だから、WWFとしては最低でも地域レベル、あるいは地方行政単位でトレーサビリティがわかることが必要だと考えています。

それでも、今までそのような条件が一切なかったことを考えると、報告要件ができたことは大きな一歩です。その第一歩を踏み出したことがすごく重要で、2歩目以降のアクションを、引き続き関係者に働きかけていきたいと思っています。

約1625haの自然林がゴム農園にするために焼き払われた様子@ミャンマー

持続可能性への危機感が募り、研究者からNGOの道へ

――次に、海外のフィールドプロジェクトのお話を伺いたいと思いますが、その前に、岩渕さんはどういった経緯でWWFに入局されたのですか?

もともと研究者を目指していて、博士号をとったあと、大学で教鞭をとっていました。研究を進めるなかで、持続可能性への危機感がどんどん強くなり、大学での研究のかたわら、いろいろな環境保全活動にも関わっているうちに「自分のやりたい仕事は環境保全かもしれない」と思うようになりました。

実は、科学的な知見を現場の活動にもっと活かせたらな、とも常々思っていました。最新の研究情報を現場の活動に活用する際に、頑張って博士号までとった自分の強みが活かせるのではないかと思って、前職の鳥類保全系のNGOを経てWWFに転職しました。

――岩渕さんは研究者を志す以前から、持続可能性や環境に関心があって携わりたいと思っていたのですか? 何か、きっかけになるようなことはあったのでしょうか。

最初は、中学生のときに読んだ水口博也さんのシャチの本に影響を受けて、シャチの研究者になりたいと思っていました。そこで、シャチをはじめとする海獣類の勉強をするためにアメリカへ留学することに。

一方で、同じく中学生のときに読んだレイチェルカーソンの「沈黙の春」などの本にも影響をうけて、自然環境の破壊にも危機感をもっていました。どちらにも興味はありましたが、徐々に環境保全の分野への関心が大きくなって、今に至ります。

――研究と環境保全、中学生時代にめばえた課題意識からつながり、結果的にどちらも仕事として携わってこられたわけですが、かなりアプローチの仕方は違いますよね。実際に研究から環境保全にシフトした際にギャップはありましたか?

あまりないですね。大学時代にアメリカに留学していたことも影響しているのかもしれないですが、多様な人がいることや様々な環境があること、物事が突然変わりうることを身体感覚として知っている。根っこで不確実性や多様性を受け入れる準備ができているからかもしれないです。たしかに、完璧主義だとこの仕事は務まらないかもしれませんね。

――特に岩渕さんは海外フィールドの担当なので、より柔軟な対応が必要な場面が多いですよね。

本当にそうです。言葉の壁や文化の違いもあって、疑問に思うことはしょっちゅうある(笑)。もちろん日本人同士でもありますが、言葉と文化の違いに加え、実際に距離が離れていることが掛けあわさると、そういった不確実性は増します。より丁寧にコミュニケーションをとる必要があるので、現地のスタッフに進捗を確認する際に、いつ聞くのが一番いいのか、どれくらいの頻度がいいかなど割と気を付けています。

企業の担当者にこうした活動の進捗について話をする際、相手にはきっと内心「なぜそんなに活動の進みが遅いんだろう?」と思われているかもしれないな、と感じることもあります。ただ、活動を進めていくためには現地の習慣やペースに配慮する必要がありますし、その一方で、企業など日本の関係者にもその理由や背景をご理解いただかなくてはなりません。そのための説明をしたり、実際に現地にお連れして現状を確認していただくこともあります。

タイの森のなかに設置していたカメラトラップの画像を現地スタッフと確認している岩渕さん(写真右)

タイのレンジャーおよびWWFタイ職員との集合写真@タイのケーン・クラチャン国立公園

現場を見ること、現場で聞いたことを大事に

――さまざまな方面への調整や配慮が必要なんですね。そうやって海外フィールドのプロジェクトを進めるなかで、岩渕さんが最も楽しいと感じることはなんですか?

それはフィールドに行くことが一番面白いです。自分自身が生きものや自然が好きだから、その場所にいて楽しいのはもちろんありますけど、やっぱり「この貴重な自然を守るためにやっているんだ」、という再確認にもなります。

トラはこう守る!タイのメーウォン・クロンランの森での保全活動をおもしろおかしくご紹介

絶滅の危機にあるインドシナトラの保全活動を紹介する動画。トラが直面する問題や、それに対する活動をタイのスタッフがテンション高く説明してくれるので見ていて楽しい!

それに、現場に行くから聞き出せる情報もたくさんあります。現地のWWFスタッフと活動現場にいく道中で雑談しているときに、きわめて重要な情報をもらうことも多々あります。ビデオ会議で話していると、用件だけになって、雑談もあまりできませんから、現場で何気なくもらえる情報は、すごく有用です。

テッソ・ニロ国立公園を流れる川を、船で移動中

――現場にいることがとても大切だということですね。コロナ禍で物理的に現地へ渡航できないことで、海外フィールドの担当者はその影響を強くうけたと思うのですが、いかがでしたか?

たとえば、ご支援頂いている企業に活動の進捗をご報告するときや、WWFのウェブサイトに公開する記事を書くときに、自分で見聞きしたことでないと実感をもって伝えることは難しいと感じます。

そういった意味では、プロジェクトを伝える発信面での影響は大きいです。

やはり現場を見ていないというのは、プロジェクト管理の上でもさまざまなリスクがあって、写真でしか現場の様子がわからないというのは、担当者としてすごく怖いです。

現地をみるだけでなく、一緒に仕事をするスタッフの人となりも大事ですよね。ビデオ会議だけだと、お互いによくわからないところもある。現場の写真も一方向からしか見られないので、後ろを振り返ったらまったく違う光景が広がっていた、とかも考えられます。

また、現地を容易に確認できないことで、新たな場所でプロジェクトを始めることのハードルが、とても高くなってしまったと思います。

インドネシア テッソニロの自然林と伐採地が隣接している様子

自然保護活動は子育てと似ている

――最後に岩渕さんの想いを聞かせてください。

個人的に、フィールドの自然環境保護活動は、子育てとよく似ていると感じています。

子どもが一人一人違うように、自然保護の活動も、異なるフィールドで同じ方法を試してもうまくいかないことがあるので、それぞれ個別の対応が必要、かつ個々の現状を丁寧にみていく必要があります。

また、フィールドの保護活動も数字で成果が測れることはもちろん重要ですが、測りきれないところにも大事なものがあるという点は、子どもの成長がテストの点数だけで測りきれないことと似ていますし、そういった異なる要素を複合的に捉えていかなければ、本質的な課題の解決に繋がっていかないと思っています。

――それは岩渕さんご自身がまさに子育て中の当事者だからこその気づきですね!

そうですね、私のプロフィールに「子育てプロジェクトも進行中」と書いているのですが、実はそういう意味も込めてあります。子育てと一緒ですと言えば、どんな仕事かイメージしてもらいやすいのではないかと(笑)。

子育ても、自然環境保護の活動も、ままならないことは常にありますが、そこで立ち止まっているわけにもいかないので、刻々と変化する状況のなかで、次にどうしたらいいのかを常に考え続け、最善だと考えられることを実行し続ける、ということかなと思っています。

ですので、フィールドの活動も、子育ても、同じようだけど異なる二つのことに取り組んでいると思っています。

自然保護活動を支えるヒトになりませんか?

WWFジャパンでは環境問題に取り組むさまざまなスタッフの頑張りを支えてくれる、「サポーター」を募集しています。ご関心をお持ちいただけた方は、ぜひこちらの資料をご覧になってみてください。