大豆と「世界で最も生物多様性に富むサバンナ」ブラジル セラードの深い関係

2022/09/15

- この記事のポイント

- ブラジルの中央を縦断する広大なサバンナ地帯、セラード。豊かな生物多様性、大量の炭素貯留、豊富な地下水源を誇るこの地域の自然が今、牛の放牧や、家畜の餌となる大豆の栽培を目的とした大規模な開発により脅かされています。ここでしか見られない野生生物や植物を守り、これ以上の破壊を食い止めるため、WWFは農業と自然の共存や、保護区拡大に向けた活動を行なっています。

世界中の食を支える「隠れた作物」大豆

日本ではなじみの深い、豆腐や納豆、味噌や醤油などさまざまな大豆由来食品。

しかし世界に目を向けると、大豆は人が直接食べることがあまり一般的ではない作物です。

それでは一体だれが消費しているのか。

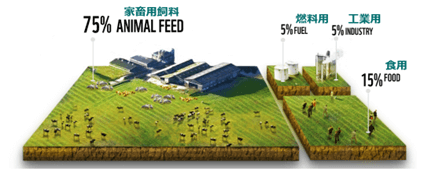

実は世界的に見ると、全生産量の75%が人ではなく、豚や鶏、牛や養殖魚などの餌として活用されています。

そして、その生産量と消費量は年々増加しています。

「畑の肉」との別名の通り、大豆はたんぱく質量が多く、家畜の育成に重要な栄養源となっている。意外にも、食用に消費されているのは全体のわずか15%。日本を含むアジアの一部の国を除いては、大豆を日常的に食べる文化が少ない。

© WWF/Soy Traders Scorecard

人々が豊かさを手に入れるにつれ、世界の肉消費は増加しており、その需要を支えるため大豆の生産もどんどん増えています。

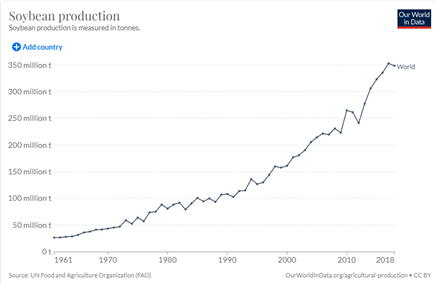

以下のグラフが表すように、その量は直近の30年間で約3倍に跳ね上がっています。

世界大豆生産量は、1990年頃に年間1億トンのラインを突破。2022年は3.95億トンに達すると見通されている。

© Our world in data

特に顕著なのが中国の消費の伸びです。

大豆の栽培は約9,000年前の中国に起源があるとも言われていますが、今や中国の国内生産量だけでは、養豚業などによる旺盛な需要を賄うには遠く及ばず、半数以上を輸入に頼っています。

そして、この中国をはじめとする世界の国々で消費される食肉の生産を支えているのが、南米や北米産の大豆なのです。

日本では、消費する大豆の約30%を食品用、約70%を畜産の飼料用として利用していますが、国産大豆の生産量は全需要の10%未満に過ぎず、やはり多くの大豆を北米や南米から輸入しています。

この量は、全世界生産量から見ると、1%程度の少量ですが、海外のからの輸入に大きく頼り、現地の環境に影響を及ぼしている可能性がある点は、確かといえます。

大豆生産拡大に伴い、農地転換が続くブラジル中央のサバンナ地帯

1940年代以降、世界最大の大豆生産地として急拡大を遂げてきたのは、北米はアメリカ中西部の草原地帯「グレートプレーンズ」を開拓して築かれた農業地帯でした。

しかし1970年代以降になると、南米のブラジルで土壌改良技術が進み、友好的な貿易政策の効果もあって、大豆の生産量が増加。ついに2019年にアメリカの生産量を上回り、世界一が入れ替わりました。

そのブラジルでの大豆生産の拡大は、それまで内陸部に残されていた、手付かずの自然を開発することで実現したものでした。

ブラジル内陸部の自然を切り開き、整備された大規模大豆農園。このような赤土はかつて農業に向かないとされていたが、今は多くの大豆などの作物を生産する。1970年代の日本からの農業開発協力も貢献したと言われている。

一大農業地帯となったセラード

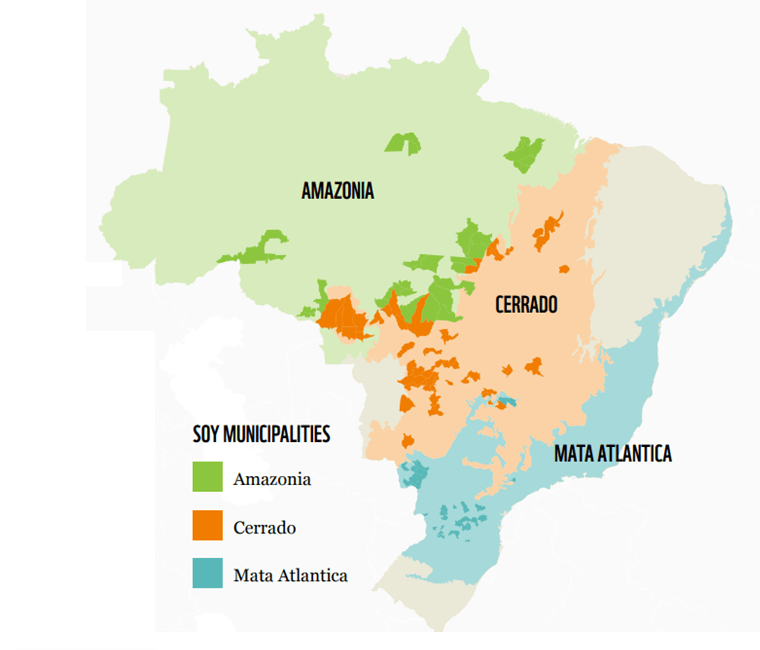

今ブラジルで最も大豆生産が盛んな地域は「セラード」と呼ばれる、低木や草原、サバンナや森林など複数の植生がモザイク状に広がる自然生態系です。

セラードの主な景観はサバンナ。あまり知られていないが、アマゾンや大西洋沿岸林などの熱帯雨林に挟まれた、ブラジルで2番目に広い自然生態系。

© WWF-UK “Due Negligence” Report

ここの土壌は酸性で、作物が育たなかったため、長い間「未開の地」とされていましたが、肥料や輪作などによって土壌改良が可能になり、農作物が育つようになりました。

セラード上空からは多くの大豆農園が確認できる。

セラードは約200万平方キロの広さがありますが、これまでの農地や放牧地の開発を目的とした土地の転換によって、実にその1/2の自然がすでに失われてしまいました。

これは、日本の国土の2.5倍もの面積に相当する広さです。

セラード特有の自然

セラードは「世界で最も生物多様性に富むサバンナ」との別名もあり、オオアリクイやタテガミオオカミ、アメリカバクやオオアルマジロなどの野生動物が生息しているほか、世界でここにしかない固有の動物や植物も数多く息づいています。

セラードに住むオオアリクイの親子。セラードには約2,400の脊椎動物が確認されており、このうち約2割はここにしかいない固有種。ほとんどの哺乳類は絶滅の危機にさらされている。

動物に負けない多様性を誇るセラードの植物。12,000種が確認されており、実に1/3がセラードの固有種と確認されている。

生物多様性の観点で重要なだけではありません。セラードの低木地帯は地上に見える植物より、地下に広がる根っこなどの組織の方が多く、中には地下10メートル以上の深さまで生える根も確認されています。

また、セラードは137億トンもの二酸化炭素を貯留していると言われていますが、その2/3が地上の植生ではなく、根や土壌、地下に住む微生物などに蓄えられていると考えられています。

セラードの植生は地下組織が発達していることから、「逆さの森」と呼ばれることもある。

WWFの取り組み

これ以上の自然破壊を食い止めるため、ブラジルでは現在、セラードの生物多様性を守る活動が盛んにおこなわれており、WWFも協力・参加しています。

自然再生活動 Forest Landscape Restoration(FLR)

セラードを含め、ブラジルでは、合法的に農地開拓を行なうには一部を自然のまま残さなければならない、Forest Codeという法律があります。

WWFブラジルでは、これを守らずにすべて開拓してしまった土地所有者と対話し、農地に向かない土地や川辺の土地で、自然を再生する活動を行なっています。

原生する樹木の植林活動を行なっている様子。このような急勾配の斜面などは農作物が育ちにくいため、自然再生の現場になっている。

コミュニティを中心としたアグロフォレストリー

セラード原生の植物の中には、フルーツやナッツが収穫できたり、医薬品の原料となる種類が数多く存在します。

過去の開発によって荒廃してしまった土地に、それらの樹木を他の植生と共に育てることによって、自然を取り戻しながらそこに住むコミュニティの収入源を確保することをめざす取り組みも行なっています。

これはアグロフォレストリーと呼ばれる、「農業」と「林業」を掛け合わせた取り組みの一つです。

アグロフォレストリーの実施現場。樹木を伐採することなく、農業による収入を得ることができ、特に熱帯地域で広がりを見せている農法。

© WWF-Brazil

持続可能な大豆の推進

現在のブラジルの法律では、セラードの自然の植生を農地に転換することが、合法的に認められている場合が多くあります。

この理由の一つに、セラードの自然保護区の少なさがあります。

広大なセラードの内、保護区に指定されて法的に守られているのは、約8.7%しかありません。

これを拡大するため、WWFはブラジル政府に対する政策提言を行なっています。

また、大豆を扱うさまざまな企業とも、持続可能な大豆の重要性について対話を行なっています。

セラードの地下は広大な貯水池になっている。隣接するパンタナール湿地や、ブラジルを流れる多くの川はセラードの地下水が水源。農地開拓が進むと、この豊富な地下水をためている植物の地下組織が失われてしまう。

野生生物、炭素、水、そして地元に暮らすコミュニティ、すべてにとって重要な生態系、セラード。

一方で、大豆の需要は今後ますます増えると言われています。

ブラジルにはこれ以上自然を破壊することなく、放棄された放牧地など、農地として使える土地は十分にあるという調査結果も出ています。

WWFではさまざまな活動を通じて、持続可能な大豆の生産と消費を推進していきます。