外務省助成によるインドネシア森林コミュニティ支援事業の現場より

2025/04/18

- この記事のポイント

- WWFは、外務省「日本NGO連携無償資金協力(通称:N連)」の助成を受け、2024年3月~2025年3月まで、インドネシア・スマトラ島のジャンビ州で「インドネシアにおける森林コミュニティの持続可能な生計向上と教育の促進事業」を実施しました。当事業はプランテーションの拡大により被害を受けている熱帯林を保全するため、地域住民に対する収入源の多様化と生計向上活動、さらに環境教育活動を通じて持続可能なコミュニティづくりを目的としたものです。本事業の実施によって、地域関係者の間で見られた変化や、活動への反応を報告します。

地域住民 農村、学校の教育現場

インドネシアの森林環境の現在

インドネシアの各地には、パーム油(植物油)の生産を目的とした、大小さまざまな規模のアブラヤシ農園が数多く存在しています。

特に、スマトラ島は世界でも有数のアブラヤシの生産地の一つで、利益追求型の農地開拓が行なわれてきたことで、広大な熱帯林が破壊されてきました。

こうした自然破壊の影響は、本来そこに棲息している野生動物からすみかを奪い、絶滅危惧種であるスマトラトラやスマトラゾウが、農場に出没する原因にもなっています。

そして野生動物と地域住民との接触は、人と動物の間でさまざまな軋轢を生み、共存を阻害するだけでなく、生物多様性にも影響を及ぼすことが懸念されています。

輸送されるアブラヤシ。この実からパーム油が生産されます。これは日本でも「植物油」という表示で、さまざまな食品や加工品などの原材料として、広く利用されています。

小規模農家の生計向上

この問題を解決し、熱帯林の開発を食い止めるためには、森林破壊を伴わない、持続可能なパーム油の生産を推進する必要があります。

そのため、WWFジャパンでは、外務省の「日本NGO連携無償資金協力(通称:N連)」の助成を受け、2024年3月~2025年3月までスマトラ島のジャンビ州で地域の方々と協力し、現地の農民グループによる持続可能な農業の促進を通じた、生計向上と、収入源の多様化を目指した活動を実施しました。

現場となったのは、テボ県の3村(スオ・スオ村、ムアラ・スカロ村、スマンブ村)です。

この活動には地域の方々の協力が不可欠です。

また同地では近年、広大な農地を要するアブラヤシのプランテーションに変わり、単位面積あたりの収量が高い、天然ゴムの栽培も環境問題の解決策の一つとして見直されています。

しかし、天然ゴム売買における大手バイヤーとその他仲買人との買取価格差は大きいのが現状です。

大手バイヤーに生産者が直接売るには、ある程度まとまった生産量が必要となりますが、それができない小規模農家は、仲買人による安価な言い値価格での買い取りに依存せざるを得ません。そのため、農民の天然ゴム栽培のモチベーション低下にもつながっていました。

そこで、この対策として、当事業を通じて農村に収穫したラテックス(ゴムの樹脂)を集約するセンターを設置。各農業者グループが、ラテックスを持ち込み、まとめることで、大量販売を可能にすることで、より有利な条件で大手バイヤーにゴムを販売し、生計向上を図る試みを行ないました。

集約センター

MoFAproject とは外務省(Ministry of Foreign Affairs) Projectのこと。

農業生産工程管理(GAP)の指導・支援による変化と影響

当事業では、GAP(農業生産工程管理)と呼ばれる農業生産改善活動を実施してきました。

これには、天然ゴムの生産性の向上、その他農業生産性を上げるための会計研修、女性農民のための代替収入源獲得のための園芸栽培の促進などが含まれます。

天然ゴムの生産性の向上には、ゴムの採取方法の改善などに注力してきました。

ゴムの採取は、タッピングと呼ばれるゴムの木に切れ込みを入れる方法で樹液を採取します。

この方法もただ樹皮を切って採取するのではなく、木の幹の組織に沿って一定方向に切れ込みを入れることで、樹液の流出を促進し、木の回復も早めることができます。

このため、一本の木から採取できる樹液の量が増え面積あたりの生産量も増やすことができ、森林のさらなる開発を押さえることができます。

タッピングされたゴムの木。白くたまったのがその樹脂で、ゴムの原材料となります。

このような活動の影響は、農業者たちや、そのコミュニティ全体に、ポジティブな影響を与えることができました。

実際、農業を手掛ける受益者の中には、当事業の活動を通じて得た学びについて、次のように話してくれた方がいました。

「早朝の時間帯に採取することで、より良質で多量のゴムを採取できることを学ぶことができました。

毎朝決まった時間にゴム採取を行なうようになったことで、一日の残り時間を他の農作業にも費やすことができるようになり農作業の効率も向上しました」

当事業では、農業技術支援に加えて、より効率的で生産性の高い農業活動のための会計研修も、農業者のグループに対して実施しました。

この会計研修で得られた知識は、グループの活動における収支の管理だけではなく、各家庭の家計簿管理やコミュニティで運営するモスク(イスラム教の礼拝堂)の会計管理にも応用していると、嬉々として話してくれる受益者の声も聞くことができました。

コミュニティとの会合の様子

女性グループの農園

WWFから貸与した農具

さらに、女性農民グループに対しては、園芸栽培活動の支援も実施。

家庭だけでなく、コミュニティの一員として、多様な収入源が確保できるよう、活動を行ないました。

女性グループの参加者の中からは、家庭の助けになれる喜びや、家庭消費用の野菜栽培を行なうことで、月々の支出を抑え、以前より貯蓄額が増えたことを喜ぶ声も共有していただきました。

そして、上記のグループの方々の喜びの反応の中でも、特に大きな反応があったのは、子どもたちへの支援につながったことです。

農業生産向上や収支の可視化による貯蓄の増加は、子どもたちを学校に通えるようにする、大きなポジティブな変化でした。

これについては多くの方々から、感謝と喜びを伝える話を伺いました。

持続可能な開発のための教育(ESD)の推進

当事業では、次世代の環境リーダー育成や長期目線での持続的な経済開発を含むコミュニティ開発のため学校教育を通して、コミュニティに環境問題を意識してもらう「Education for Sustainable Development (ESD)」と呼ばれる取り組みも県の教育局ほか関連当局と協同して事業地内の対象学校7校にて実施しました。

事業期間前半に、対象学校の教員等に対してESD実施のためのツールと教材開発及びカリキュラム編成のためのワークショップを実施。

その後、ワークショップを受講した各教員はそれぞれの対象校にて、各校の状況に適した形でESD授業を展開しました。

訪問先の中学校では、教員が土壌の酸性濃度を測定し、どの植物が育てやすいかを調べる教材を作成しました。

今まで高額な機器で酸性濃度を調べていましたが、「安価なリトマス試験紙を用意することで、子どもたちが気軽に適した農作物を調べることができるようになった」と、これに携わった教員は、話してくれました。

また、生徒たちが気軽に実験が行なえるようになったことで、自宅の家庭菜園や農地の土を持ってきて、自主的に酸性濃度を調べるようになりました。

これにより、自宅や農地の土壌に適した農作物が分かるようになるなど、学校のESD活動がコミュニティ内や農民の活動にも良い影響を与えられていることも視察することができました。

環境と社会の未来をつなぐ教育も、その力を発揮しています。

ESDは、自然との共生を考える手段であり、一方で経済や社会の発展を担う、人材育成や社会的包摂のツールとしても位置づけられます。

環境と社会、両方の未来を見すえる教育——それが、ESDの本当の価値です。

リトマス試験紙でpH濃度を測り土壌に適した農作物を調べる教材

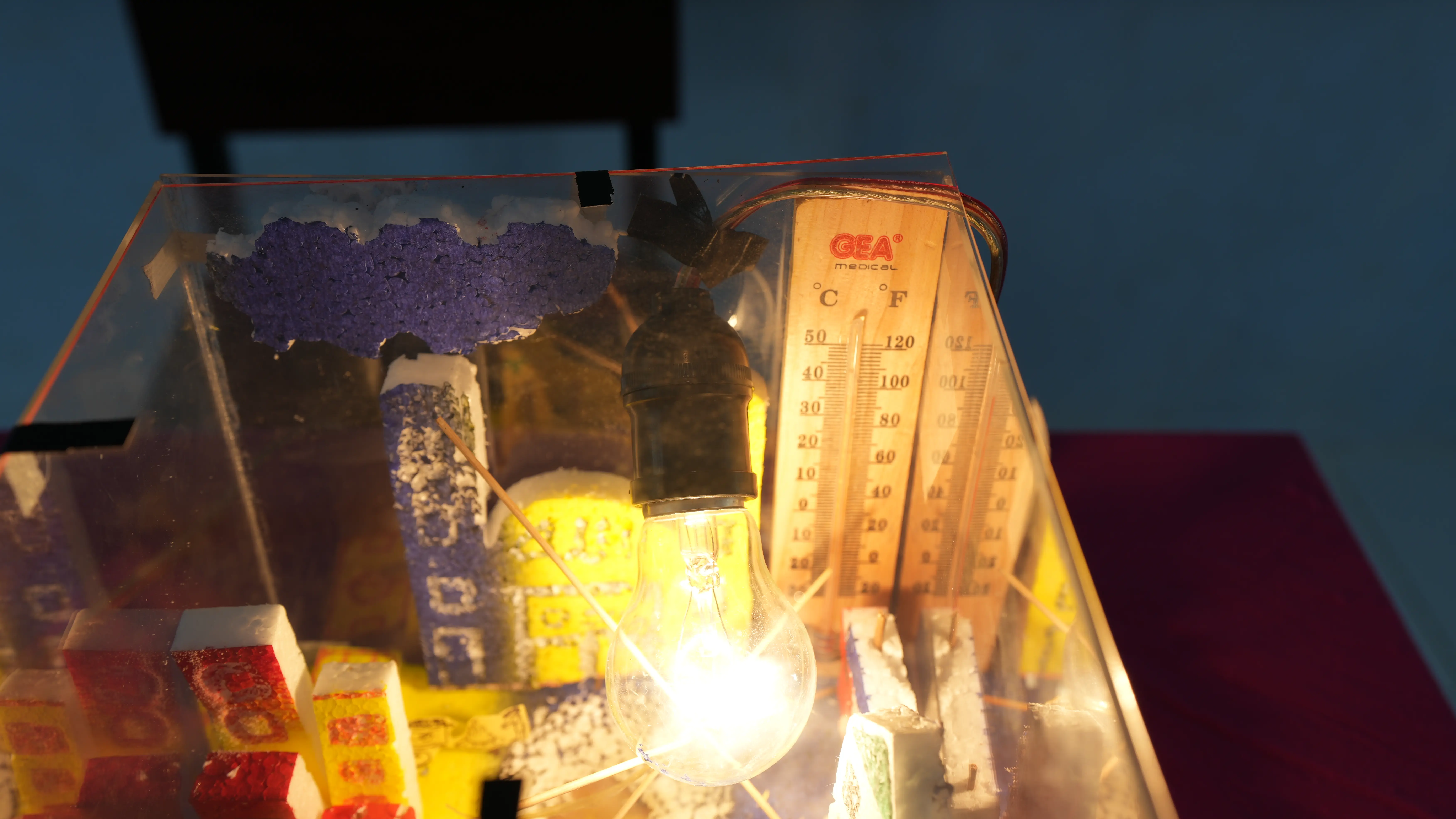

他にも実生活と関連付けながら気候変動を学ぶための模型を独自で制作するなど、教員が個々のアイディアを活かしながら自発的に活動を行っている様子が伺えました。

スイッチを入れると温度が上昇していく

建物、乗り物の影響で温度が上がる様子を視覚的に表現しています。

学校で環境教育の成果について説明を受けた。

テボ県庁での活動報告

これらの報告は、ジャンビ州テボ県庁で行われました。

テボ県庁での活動報告

WWFジャパンとWWFインドネシアが協働で進める、このN連事業の現場では、活動の手応えが確実に得られています。

そして、環境保全に寄与するために、教育や生計支援など多様な分野を結びつける取り組みが、地域に根づきつつあること、また分野を越えた連携の力の大きさを確認できたのは、大きな収穫でした。

特に、現地政府がこの事業の成果を政策に積極的に取り入れるようになった点は、確かな前進となりました。

こうした動きは、プロジェクトの持続性や広がりに大きく寄与するものです。

ただし、そこで立ち止まることなく、支援の届きにくい方々にも丁寧に寄り添っていく姿勢が、これからも必要とされる重要な要素となります。

次のフェーズでは、ESDのさらなる強化、地域の生計支援、政策連携、そして国内外のパートナーとのつながりの深化が鍵になります。

2024年3月~2025年3月まで実施された本事業は、そうした未来への可能性と希望を確認する貴重な機会となりました。

引き続き、皆さまからの温かいご支援とご協力を、心よりお願い申し上げます。