インタビュー連載 ~環境保全のヒトビト~ 海外の水環境を守る

2022/05/24

第2回は、第1回に引き続きWWFジャパン自然保護室淡水グループの久保優さんのインタビュー後編。

WWFが海外の水環境保全に関わる理由や、見えにくい水の課題、水の課題解決の先にかける想いについてお話を伺います。

スタッフ紹介

WWFジャパン 淡水・教育・PSP室

淡水グループ

久保 優(くぼ・すぐる)

修士課程修了後、国際協力機構(JICA)にて開発途上国向けの農業農村開発、水産資源管理、森林環境保全等のプロジェクト形成・監理に従事。2021年9月にWWFジャパンに入局し、国内の水田生態系保全、海外の繊維関連プロジェクトを担当。実家の田んぼいじりや水辺の生きもの探し、実生や挿し木から木を育てるのが好き。現在は庭にコンテナビオトープを作れないか画策中。

世界の水環境への影響「ウォーターフットプリント」を減らす

――久保さんは日本国内の水田や希少な淡水魚といった、淡水の生物多様性の保全に取り組まれているだけでなく、海外のプロジェクトにも携わっていらっしゃいますよね? どのような取り組みを進めているのでしょうか。

はい、海外の取り組みについては今、日本が輸入・消費を通して環境に負荷を与えている繊維産業に働きかけ、特にコットン(綿花)の生産改善に関するプロジェクトを立ち上げようとしています。

日本は海外から食料や衣料、工業製品などさまざまなものを輸入し、消費していますが、それらの生産や製造等の過程では大量の水が消費されています。

そしてそのことが、川や湖、湿地といった淡水の生態系を脅かす原因になっている。つまり、日々の消費の中で私たち日本人は、世界の水を利用し、淡水生態系の問題に関係をしている、ということです。

一つ例をあげると、「20世紀最大の環境破壊」と呼ばれた、アラル海の事例があります。かつて、中央アジアのアラル海に流れこむ河川では、灌漑用水による過剰な取水が行なわれ、アラル海はほぼ消滅に近いほどまで急速に縮小。生態系の劣化のみならず、水産資源の漁獲減少や健康被害など、人間社会への影響も生じました。

私たちWWFジャパンの海外プロジェクトでは、こうした問題が繰り返されないよう、綿花・テキスタイルの生産現場に着目し、特に日本が海外の水資源に与えている影響を減らすことで、現地の水環境を守ることを目指しています。

――なるほど、前回の日本での水田生態系の保全プロジェクトも、農業での水の利用が水環境の保全に深くかかわっている、というお話をお聞きしましたが、海外の取り組みはさらに規模が大きな印象ですね。

そうですね、こうした水の利用が世界の水環境に与えている負荷を計算したものを「ウォーターフットプリント」と呼びますが、このフットプリントがとりわけ大きい産品の一つに繊維製品、特にコットンがあるのです。

私たちが海外のコットンの生産現場で、水利用の在り方を持続可能なものに改善していくためのプロジェクトを検討しているのは、それが理由になります。

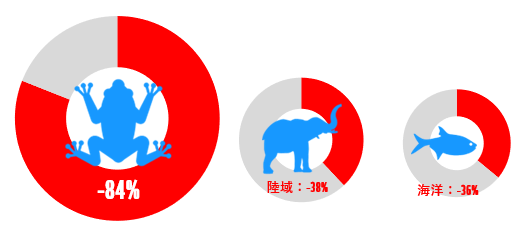

1970年から2016までに、世界の淡水生態系の生物多様性は、水資源の過剰な利用や開発により、84%減少した。陸域や海洋と比較しても、この水環境の劣化と消失の度合いは極めて高い。©WWF / Zoological Society of London(2016)Living Planet Report

コットンの生産に求められる「水」のサステナビリティ

――WWFでは世界各地で淡水環境の保全や、水資源の持続可能な利用を目指す活動を行なっていますが、さまざまな取り組みを見る中で、久保さんが「これは良い取り組みだな」と感じた海外のプロジェクトはありますか?

そうですね、コットンの栽培が盛んな地域には、一般的な食料生産に向かないような、そもそも水が常に不足しているような環境も多く、そのような地域では流域全体で水の利用を改善するプロジェクトが重要な役割を担います。

たとえば、トルコ、パキスタン、インドといった中東や南アジアの国々です。

トルコのメンデレスデルタにひろがるコットン畑

それぞれ現地のWWFオフィスは、地域に応じて多様な活動を展開していて、しかも多様な関係者の参加や協力を得ながらプロジェクトを上手く構造化しているので、とても勉強になっています。

たとえば、WWFトルコのコットン生産改善プロジェクトでは、水環境に負荷の少ないコットン生産を手掛ける農家の方々や工場を支援できる「資金」に着目し、金融機関とも協力しながら、これらの取り組みを資金面で一緒に後押しする施策を考案しています。

――一見、川や湖といった水環境のイメージとはかけ離れた活動に見えますが、水の利用を広く改善していく上では大事な視点ですね。持続可能な形でコットンを生産し、それを製品化して流通させる中で改善が求められるポイントや、関わってくる産業や関係者は他にも多いのではないでしょうか?

はい、コットンを扱うビジネスは規模が大きい上、サプライチェーン(生産・流通・消費のつながり)がとても複雑なのです。

まず、綿花畑で生産されたコットンは糸をつくる工場に運ばれ、その糸が染色工場で染色され、それを水通しして縮みにくくするプロセスを経て布が服になり、その服が輸送される。水を使うたくさんの工程を経て商品として販売されます。

これは、それぞれの過程で汚染や水の過剰な利用、といった問題が生じる可能性があるということです。

さらに近年は、綿花畑で働く労働者を不当に待遇する人権侵害の問題の深刻化も、強く指摘されています。

こうした問題を解決するには、そのコットンがどの産地でどのように作られたかを追跡できる「トレーサビリティ」の仕組みが必要です。このトレーサビリティを含めたサプライチェーン全体の管理を視野に入れて保全プロジェクトを考えねばならないので、一筋縄ではいかないですね。

綿花農園での児童労働も課題の一つです。

水の利用を抑える工夫も

――水資源の保全をはかる上では、水の利用そのものを抑える・減らすといった取り組みも必要ではないかと思いますが、そうした取り組みもあるのでしょうか?

コットンは、糸や布に加工する過程でも多くの水が使われますが、特に原材料である綿花の生産現場の農地で、水の使用量を減らしていくことが重要な取り組みになります。

トルコの繊維工場そばの川の様子。染色に使用された水が流れ出して川の色を変えている。

例えばWWFトルコでは、農地での水の使用量を減らすために、点滴灌漑(てんてきかんがい)とよばれる試みを行なっています。

これは、細いチューブを畑に張り巡らせて、穴が開いているところからポツポツと水を垂らし、効率よくスポットで綿花の苗に水を与える給水方法です。

これまでの綿花栽培では、給水する時に河川や水路の堰をポンと開けて、農地に一気に水を流し込むというやり方が広く行なわれてきました。

しかし、これは無駄になる水も多く、河川などの水位も大きく下げ、流域の自然に影響を及ぼしてしまうことが懸念されます。その意味で点滴感慨は使用する水の総量が減らせるため、河川の流量も維持できる画期的な方法になります。ただ、この点滴灌漑は広大な面積の農地で行なうのが難しいため、やはり簡単にはいかないです。

WWFが取り組む活動の面白さ

――国内、国外を問わず、困難がとても多い、というのはお話を伺っていてもよくわかります。そうした中で、久保さんとしてWWFの活動に見られる特徴というか面白さのようなものはありますか?

WWFでは、各国に独立したWWFオフィスがあり、現地の人的リソースを通じた支援が展開できます。この点は、すごく効率的なポイントだと思っています。

たとえば、私たちWWFジャパンがトルコでの淡水生態系の保全を支援しようと思ったら、WWFトルコに活動資金を送金してプロジェクトを促進できる。WWFトルコのスタッフたちは当然、地元の人たちが現場でやる活動を間近で理解し、報告を送ってくれるので、それを私たちは日本での発信に活用したり、次なる活動の検討につなげられる。

そうすることで、実際に起きている社会の変革にもしっかりと向き合っていくことができるので、とても大事だと思っています。

また、自然を守るという点でも、WWFは各地のフィールドにどんな野生生物が生息しているかを調べながら、その保全のための施策やサプライチェーンの改善を含めたさまざまな保全活動を進めていくことができます。こうした段階での活動の展開も面白いと思っているところです。

インド亜大陸を流れるインダス川に生息するインダスカワイルカ。農工業による過度な取水により、生息域の水位低下や汚染が生じ、現在は1,600 頭まで減少。深刻な絶滅の危機に追いやられている。

ウォーターフットプリントを減らした「その先」

――今後は具体的にどのような取り組みを進めていく予定なのでしょうか。

大事なのは「淡水生態系の保全」という一つのゴールを目指し、水環境が広がる現場(フィールド)を守ることと、水を利用するサプライチェーンの環境負荷を下げること、この2つを結び付けていくことです。

たとえば、水環境への負荷をサプライチェーン全体で減らしていくために、WWFでは持続可能なコットンの認証制度である「GOTS認証」や「OCS認証」を推奨しています。

環境や社会に配慮したコットンの国際認証GOTS認証のマーク ©GOTS

トレーサビリティを保証してくれるこれらの認証制度は、生産、流通、消費の持続可能性の証明になりますので、まずはこの認証制度を綿農家やコットンを扱う企業、消費者の間に広げていくことは、重要なアクションの一つだと考えています。

一方で、こうした認証制度がどれほど広がったとしても、それが実際に淡水生態系の保全にプラスの影響をもたらさなければ、意味がありません。

世界にはオーガニックコットン・サステナブルコットンに関連した認証はたくさんありますし、それを推進する団体も数多くあります。しかしその中で、WWFがなぜサプライチェーンの持続可能性や認証制度の普及に取り組むのか?といえば、それは水環境への負荷を減らし、その先にある自然環境を守りたいからです。

ただ、持続可能な生産と生物多様性の保全、その2つのつながりを常に意識することはとても難しく、ともすると「ツール」であるはずの認証制度の普及に目が行きがちになってしまいますので、日々悶絶しています(笑)

――水が持続可能な形で使えればいい、というだけではなく、その課題を解決した先の豊かな水環境の広がる未来を見据えているんですね。

そうですね。最終的には、今の自然環境を未来の世代につないでいくことが大事だと思っています。

昔は生きものがたくさんいたのに今はいなくなってしまった、といった切ない状況をなくしたい。

どんな自然環境保全プロジェクトをやる場合でも「何を守りたいのか?」「守るべきものが守られている状況をつくるにはどうすればいいのか?」という問いは、常に意識していたいと思います。

自然保護活動を支えるヒトになりませんか?

WWFジャパンでは環境問題に取り組むさまざまなスタッフの頑張りを支えてくれる、「サポーター」を募集しています。ご関心をお持ちいただけた方は、ぜひこちらの資料をご覧になってみてください。