ネイチャー・ポジティブ実践の地 ブラジルのアトランティックフォレスト(大西洋沿岸林)

2023/02/15

- この記事のポイント

- かつて、南米の大西洋沿岸を約3,300キロメートルにわたり覆っていたアトランティックフォレスト。アマゾンに匹敵する種数の野生動植物が生息し、森に暮らす先住民のコミュニティも数多く存在していました。しかし、現存する自然の森の面積は、かつてのたった12%。今ではそのほとんどが大都市や農林業のための土地などに姿を変えています。そうした中、わずかに残る自然守り、回復させるべく、世界中のステークホルダーが協力し、2050年に15万平方キロの再生を目指すプロジェクトがスタート。2022年12月に開かれた国連生物多様条約会議(COP15)では、国連自然生態系再生旗艦プロジェクト(UN World Restoration Flagship)の一つにも選ばれました。

アトランティックフォレストの自然と歴史

南米で圧倒的な知名度を誇る熱帯林といえば「アマゾン」ですが、南米にはもう一つ、「アトランティックフォレスト(大西洋沿岸林)」と呼ばれる、世界的に有名な熱帯林があります。

大西洋の沿岸、南北3,000キロにわたり、ブラジル、パラグアイ、アルゼンチンの3か国にまたがって広がるこの森には、ライオンのようなたてがみをもつサルのゴールデンライオンタマリンや、泳ぎが得意な大型ネコ科動物のジャガーなど、南米を代表する野生動物が多く生息しています。

また、植物に関しては、アトランティックフォレストはアマゾンよりもその密度が高いと言われており、100メートル四方の森の中で、450種類もの植物が確認されているほどです。

アトランティックフォレストを代表する固有種、ゴールデンライオンタマリン

しかし、この森は、15世紀にヨーロッパが南米大陸を「発見」して以降、500年間にわたり、入植者たちによって開発され続けてきました。

リオデジャネイロやサンパウロといった世界屈指の大都会も現れ、地域全体には約1億5,000万人が暮らしていると言われています。

こうした人々の生活を支えるための農地や植林地の拡大、道路などのインフラ開発、経済発展などに伴い、周辺の森林のほとんどは伐採されてしまいました。

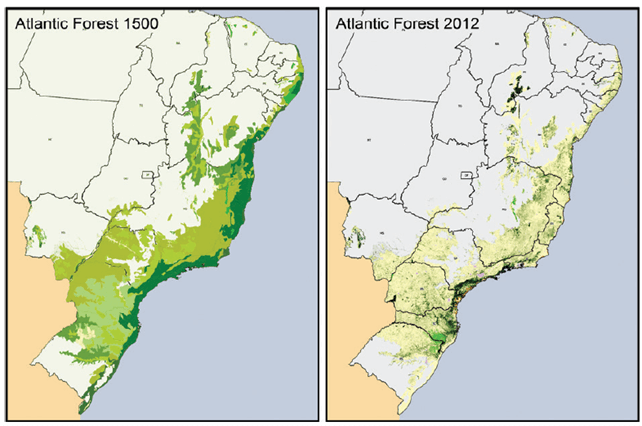

アトランティックフォレストの減少(1500~2012年)。元々は130万平方キロメートルと、南アフリカ共和国とほぼ同等の面積の森だったが、今では放牧地、農地、植林地、または都市へと姿を変え、元の森(右の地図の深緑部分)はほとんど残っていない。

保護区や国立公園などに指定されていない場所では、わずかに残る自然林も分断され、小さな陸の孤島のように点在し、今もなお伐採や農地転換の脅威にさらされています。

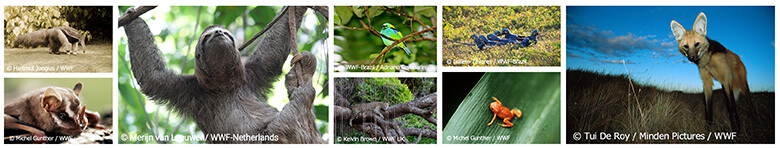

それでも、アトランティックフォレストで確認されている鳥の50%、爬虫類の30%、植物の50%は、世界中でここにしか存在しない固有種と言われており、多くの野生生物が豊かな生態系を形成しています。

アトランティックフォレストの生物多様性の一例

人と自然が共存できる土地利用

このような歴史を経たアトランティックフォレストですが、2000年代に入ると、その森林減少のペースが減速し始めました。

これには複合的な理由がありました。

例えば、わずかに残る希少な生態系に国際的な関心が高まり、保護政策や保護活動が行なわれるようになったことが挙げられます。

リオデジャネイロ街を見下ろすキリスト像の周りの森は、アトランティックフォレストの一部。

そしてもう一つ、重要な要因といえるのが、製紙関連企業による、責任ある森林管理の拡大です。

南米には多くの紙パルプ用の植林地があり、そのなかでもアトランティックフォレストは、日本を含め世界中で消費される紙製品の原料の一大生産地となっています。

一般的に、紙パルプ用の植林地では、広大な土地を利用・管理するのが通例です。

そうした場所で、生態系への負の影響を可能な限り抑えて紙生産用の植林を行なうことはもちろん、自然回復のための植林やその支援を行なうことが、この業界に新たに期待される取り組みとなっているのです。

世界的にみれば、紙パルプ生産のための森林破壊の報告が続く地域もある一方で、このアトランティックフォレストではわずかに残る自然を減らさずに、もしくは回復させながら、人と自然が共存できる方法で土地を管理する、そんな「ネイチャー・ポジティブ」に繋がる試みが実践され始めています。

ブラジルのFSC®︎認証林。FSC(Forest Stewardship Council®:森林管理協議会)は、責任ある森林管理を世界に普及させることを目的に設立された国際的な非営利団体。環境保全の点から適切で、社会的な利益に適い、経済も継続可能な、責任ある管理をされた森林や責任ある林産物調達に対して認証が与えられる。

世界最大級の森林再生プログラム:Atlantic Forest Restoration Pact(アトランティックフォレスト再生協定)

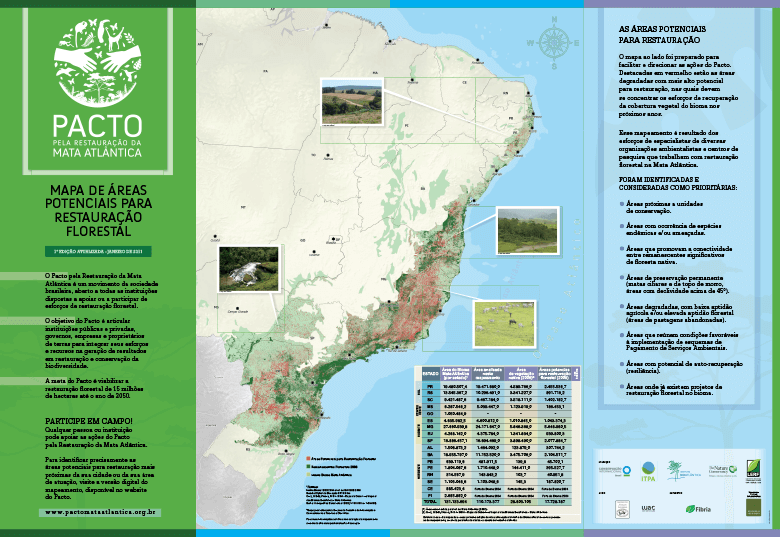

ブラジルだけで17の州をまたがる広大なアトランティックフォレストの自然林を回復させるには、国境や行政的な線引きではなく、一帯に広がる自然生態系を一つの単位として、活動やプロジェクトを計画する必要があります。

このような広範囲に及ぶ活動を、より効率的で大きな成果につなげるため、もともとこの地域で活動をしていたWWFなど4つの国際NGOや研究機関が中心となり、2009年にAtlantic Forest Restoration Pact(アトランティックフォレスト再生協定)を立ち上げ、協働での取組みを開始しました。

この協定に賛同する協力団体は年々増えており、開始から13年経った今では、世界中から360以上の企業や団体が参加するグローバルな活動となっています。

企業や教育機関、NGO、研究機関など、より多くのアクターが目標を共有し、共通のシステムや指標を用いてプロジェクトを推進すること、そしてその情報を世の中に広く発信することを目指している。

アトランティックフォレスト再生協定―活動の3つの柱

1)戦略的な地域選択・認定

まず、最も森林再生に適した地域をマッピングします。地域のNGO・企業・自治体や地元住民などの協力が得られるかも重要な要素です。

そうして地域が選択されたら、人為的に植林をするほか、自然の力による森林再生を「見守る」形などの中から、その地域にあったベストな方法を見極め、再生計画を実行しています。

2)コミュニケーションとトレーニング

森林保全は一時の植林活動で終わるものではなく、その後の地元の人々による維持・管理が重要になります。そのためのトレーニングに力を入れています。

また、協定はアトランティックフォレストの再生を目指すだけに留まらず、具体的な実施方法などの実践的な情報を、世界中に共有することも、活動の重要な部分と位置付けています。

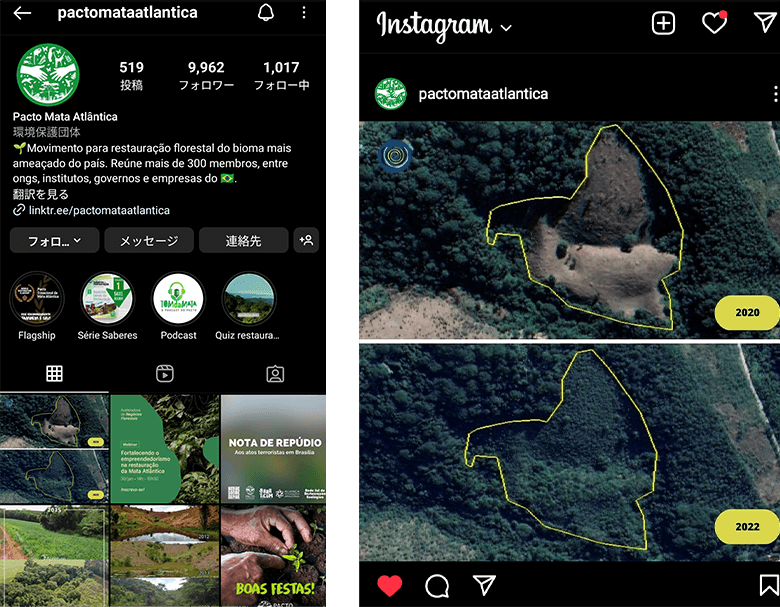

その知見は、公開された出版物や論文、また身近なSNS発信などを通じて、 広く世界に提供されています。

3)多面的なモニタリング

人と自然が調和した生態系の回復のためには、環境面に限らず、社会面、経済面での効果も確認できなければなりません。

環境面では植物の育ち方、野生生物の生息状況、水源管理、土壌侵食などを、リモートセンシングなどの新技術も活用して測定します。

地域住民の雇用創出、小規模農業の生産性向上、生態系サービスに対する支払いスキームなど、社会・経済的な持続可能性も総合的に評価し、活動の進捗 を記録しています。

科学に基づく目標設定(SBT)の基準策定にも貢献

最後にご紹介する活動は、世界中の企業などが、自社の活動がどのように自然から影響を受け、自然に影響を与えているのかを把握し、持続可能な事業活動に向けた目標を立てるためのガイドライン、SBTN(SBTs for Nature)に関したものです。

SBTでは温室効果ガスに特化したSBTiの方が先行しており、今では約2000の企業が参画しています。この「自然版」とも言えるSBTNも、2023年5月に第一版が発表されました。

自然への影響を把握、といっても、水、土地利用、海洋、生物多様性など、項目が多岐にわたる上に、場所によって影響が大きく変わります。

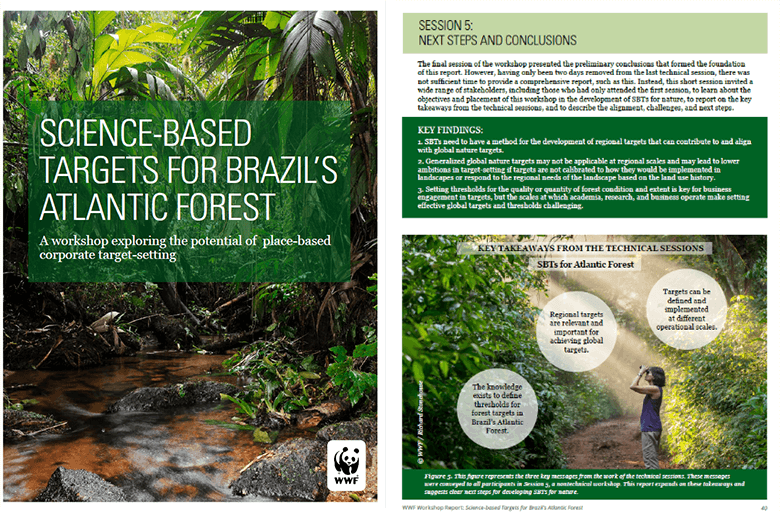

このように極めて多様な「自然」に関して、アトランティックフォレストを一つの事例とし、SBTNの基準をここで適用するとどのような課題が考えられるか、検証するためのワークショップが2021年に開催されました。

ワークショップではWWFが中心となり、環境NGO、企業、行政など、アトランティックフォレストにマテリアリティのあるステークホルダーが集まり、5回にわたる議論を行ないました。

その結果、さまざまな課題が洗い出され、2つの提言がまとめられました。

提言1:グローバルな自然に関する目標設定に加え、これに整合する地域(ランドスケープ)の目標を設定するためのガイダンスも必要である、ということ

提言2:一般化されたグローバルな目標は取組みの入り口としては役立つが、地域ごとの土地利用の歴史や経緯はさまざまであり、地域規模ではグローバルな目標は必ずしも適合しない、ということ

また検証の結果、すでにアトランティックフォレストでは、SBTNのグローバル目標として提案されている内容よりも、厳しい法律や政策が制定・実施されている例もあることも判明。SBTNのグローバル目標を適用することが、地域によってはむしろ低い目標の設定につながってしまう可能性についても指摘しました。

このワークショップの内容はレポートにまとめられ、他地域でも参考にできる形で公開されています。

アトランティックフォレストで開かれたワークショップから得られた知見や、今後に向けた提言がレポートに纏められた。

このような地道な活動が評価され、協定は2022年12月に、カナダのモントリオールで開催された国連生物多様性条約の第 15 回締約国会議(COP15)の場で、国連が定める10の先駆的な自然回復・再生イニシアチブの一つに選ばれました。

この表彰により、プロジェクトは国連からのさまざまな支援が受けられることになり、更なる取り組みの加速が期待されます。

アトランティックフォレストに生息するジャガーは、2016年の時点で約200頭、元々の森にいた個体数の1%にも満たないともいわれている。森林再生が進めば、個体数の回復も期待できる。

豊かな自然が残るとともに、日本に暮らす人々が消費する紙製品の原料生産地でもあるアトランティックフォレスト。

今、ここ日本からも、この取り組みに賛同する支援の輪が広がり始めています。

WWFジャパンでは、このような海外における自然環境の危機や保全活動の情報を日本に届けることで、消費地として無関係ではない日本企業の調達の改善や、日本市場からの支援拡大をはかり、自然回復という大きな挑戦に協力していきます。