南西諸島・世界自然遺産登録後の環境課題とWWFの活動

2021/07/26

南西諸島の世界的に貴重な生物多様性

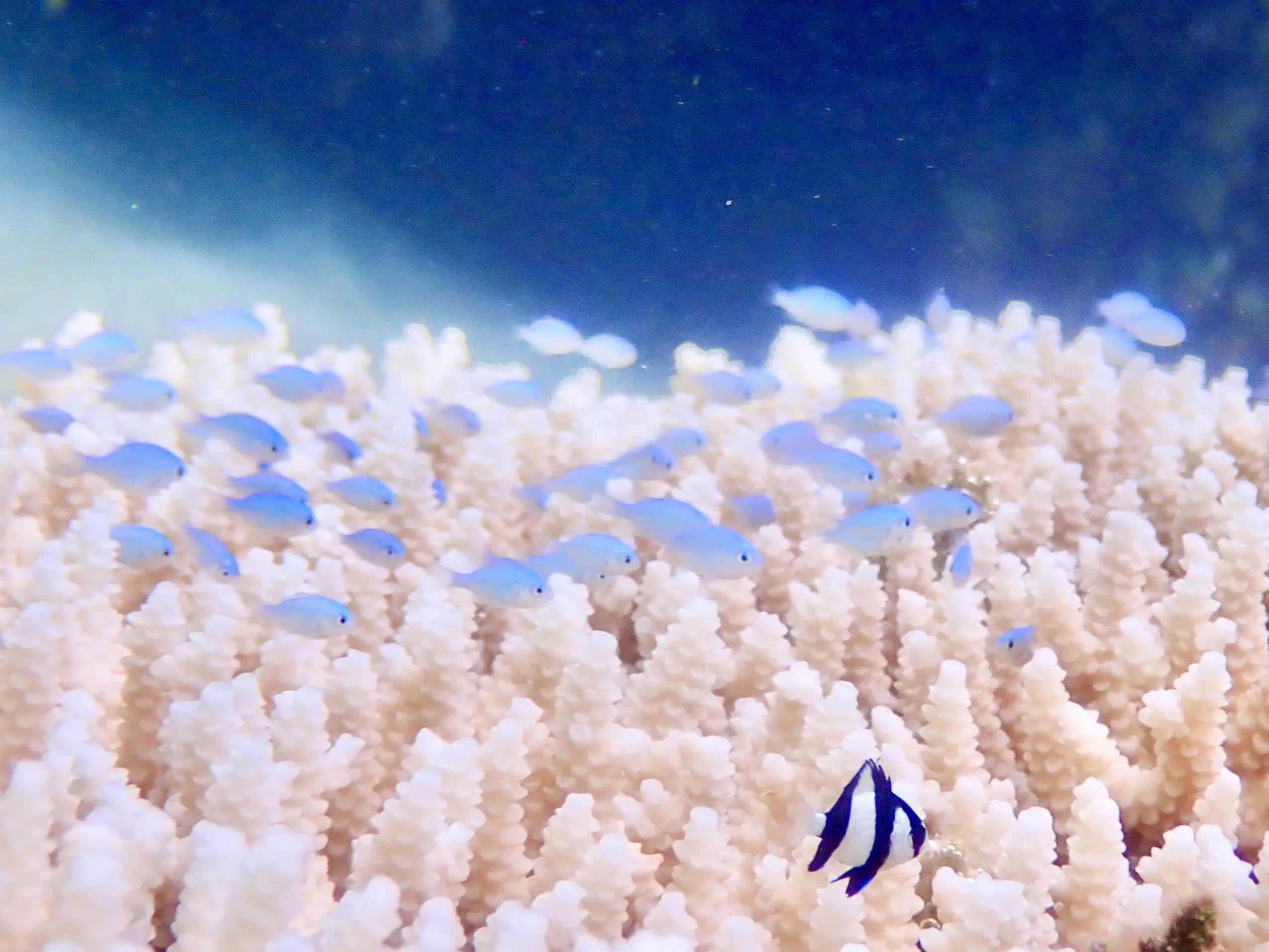

九州以南に連なる日本の南西諸島は、亜熱帯林・渓流・マングローブ林・干潟・サンゴ礁など多種多様な自然が互いにつながりを持つ、世界的にも貴重な生物多様性が残されている地域です。

南西諸島の多種多様な自然風景

これらの島々では、古く大陸から分断・隔離され、独自の種分化が進みました。

同時に、黒潮や台風、渡り鳥などがもたらす生物の分散・伝播により、島々の間でも動植物の遺伝的交流が繰り返されました。

その結果、南西諸島は、島それぞれに固有の野生生物が数多く生息・生育する、全体として生物多様性の高い地域となっています。

また、この地域には、日本全体の陸生脊椎動物約1,300種のうち約6割が生息。

今回、世界自然遺産の登録地となった4島だけでも、IUCNのレッドリストに掲載されている絶滅危機種が95種、日本の環境省のレッドリストの掲載種が540種以上、生息・生育しています。

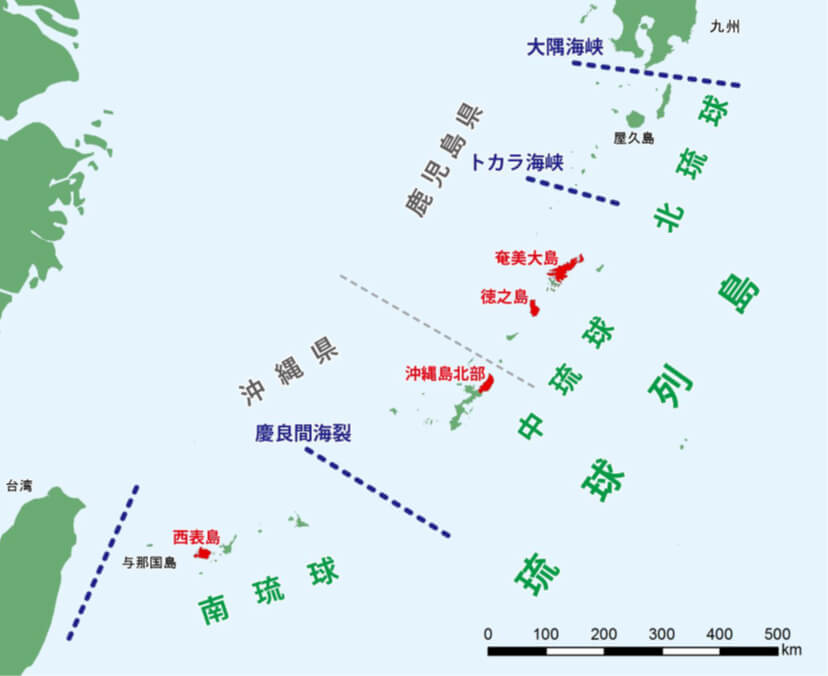

南西諸島・世界自然遺産登録地4か所 (日本政府「世界遺産一覧表記載推薦書」(2019)より引用)

南西諸島の自然を守るための登録後の課題

このような自然の価値が認められ、2021年7月26日、南西諸島のうち奄美大島・徳之島・沖縄島北東部の亜熱帯林「やんばる」・西表島の4か所が、新たにユネスコの世界自然遺産に登録されることが決まりました。

今回の南西諸島4か所の世界遺産登録は、この地域の自然を守るための、長年にわたる官民挙げての多大なる努力の成果と言えます。

しかし、登録するだけで、この世界的に貴重な自然や生物多様性の価値が今後も守られ続けるわけではありません。

WWFは、この南西諸島の自然を保全し、将来世代に継承していくためには、登録後もさらなる取り組みが求められる、次の「4つの課題」があると考えます。

【課題1】 登録地周辺や水域における開発や利用の増加

【課題2】 希少野生生物の密猟・持ち出し・違法取引

【課題3】 外来種の固有種への影響

【課題4】 島内外での自然の価値の共有

世界自然遺産登録後の4つの課題

【課題1】登録地周辺や水域における開発や利用増加

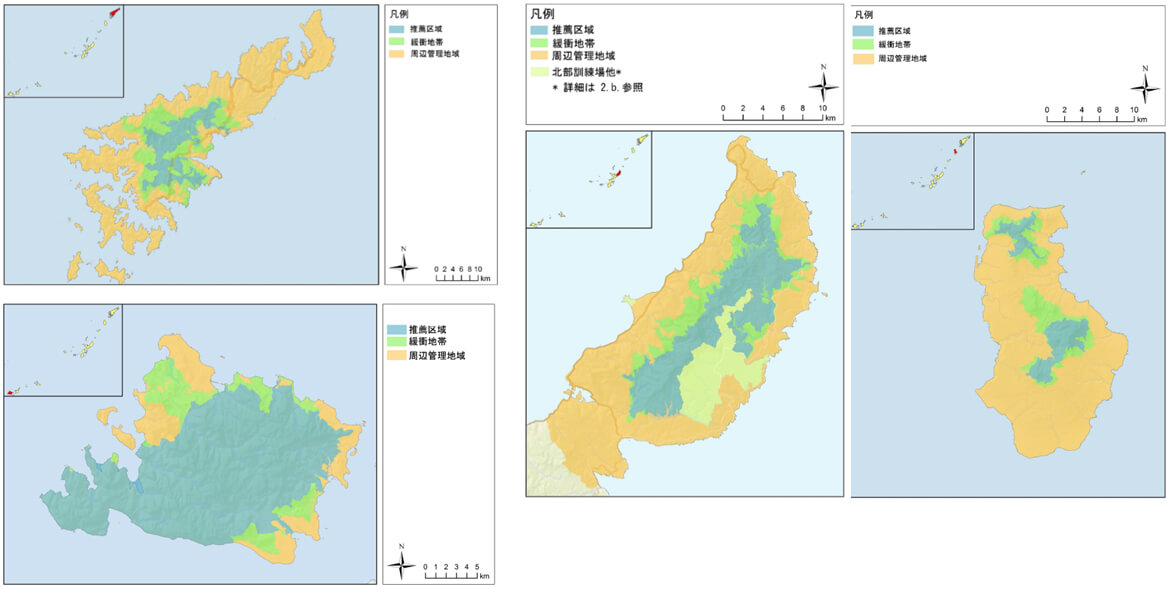

ア)登録地の3つの区分

今回世界自然遺産に登録された地域は、3区分で構成されています。

このうち「推薦区域」は、自然遺産の核心部分であり、既に国立公園の特別保護地区・第1種特別地域に指定されており、現行制度上もっとも厳格に保護されています。

ここでは、新たな開発等は原則禁止されています。

一方で、この「推薦区域」の生物多様性価値を支える重要な自然や生態系を含むものの、「資産の保護と住民生活との共存を図る地域」として、周辺に「緩衝地帯」が設定されました。

さらに「推薦区域」「緩衝地帯」いずれにも含まれないものの、保全上また外来種対策等の取り組み上重要な場所として「周辺管理地域」が設定されました。

また、これらいずれの地域にも含まれないものの、「推薦区域」の生物多様性価値を守る上で重要なエリアも存在します。

南西諸島4か所の世界自然遺産登録地区分(左上:奄美大島、左下:西表島、中央:沖縄島やんばる、右:徳之島) (日本政府「世界遺産一覧表記載推薦書」(2019)より引用)

今回登録された4島は、いずれも住民の生活の場であり、農業・林業等の生産活動が行われ、観光利用も盛んな地域です。

さらに登録後は、国内外からの観光客が増え、新たな開発や利用も計画されることが見込まれます。

今後の課題として、特に「緩衝地帯」「周辺管理地域」「その他の地域」において、こうした開発や利用が生物多様性に配慮して行われるようにすることが、自然遺産の核心となる価値を守る上で、非常に重要になると考えています。

イ)登録外となった水域・沿岸を保全する必要性

今回の登録の対象地はいずれも陸域の森林です。

これらの森林生態系は、周辺の河川、河口域、湿地、サンゴ礁を含む沿岸域と密接なつながりがあり、その水系が一体として、地域の生物多様性の豊かさを支えています。

たとえばイリオモテヤマネコは、西表島の森林だけではなく河川流域や河口の湿地・マングローブ林にも頻繁に出没し、カエル・甲殻類・水鳥等の水辺の生きものを主な食物としてきました。

こうした食物となる水生生物相の劣化が、イリオモテヤマネコが道路へ出てくる原因となり、野生生物が交通事故の犠牲になるロードキルを招いているとの指摘もあります。

道路に出てきたイリオモテヤマネコ親子 ©豊田千鶴&安慈

また、南西諸島において近年特に危機的な状況にある生物群として、河川流域や湿地、河口、沿岸に生息し、開発の影響を直接受けやすい、通し回遊魚や汽水性の魚類の絶滅危惧種が増えています。

さらに、湿地の減少により、ゲンゴロウやトンボ類などの種数と個体数も著しく減少。沖縄県版レッドリストの昆虫掲載種の約半分が、これらの水生昆虫となっています。

今回の登録では、保全上重要な河川の流域・河口域や沿岸が含まれていない場所もあり、こうした水域や沿岸の保全もまた、今後重要になると考えます。

フチトリゲンゴロウ 希少野生動植物種 登録地「推薦区域」でも殆ど姿が見られなくなり、まさに絶滅の縁にいる

ウ)登録地以外の島嶼部の重要性

今回、南西諸島4島が「シリアル遺産」、すなわち複数の構成要素を1つのまとまりとして世界遺産に登録されたことには、重要な意味があります。

なぜなら、南西諸島の生物多様性の価値は、地史的に大陸から分断された島々において独自の種分化を遂げ、相互に関連し補完しあうものとして、「全体として」維持されてきたものだからです。

いうまでもなく、南西諸島の自然や生物多様性の価値は、今回登録された4島だけで保持されているものではありません。

登録地以外の島嶼部にも、世界でそこにしか生息・生育していない希少な野生動植物が複数存在します。

たとえば、絶滅のおそれが極めて高い南西諸島の固有種で、2021年に新たに「ワシントン条約」の規制対象となったトカゲモドキ類がその一例です。

今回の世界遺産登録地である沖縄島のやんばるにはクロイワトカゲモドキが、徳之島にはオビトカゲモドキが分布していますが、同時に、登録地外の島々にも、固有の種として生息しています。

久米島のクメトカゲモドキ、伊平屋島のイヘヤトカゲモドキ、渡名喜島等のマダラトカゲモドキ、渡嘉敷島・阿嘉島のケラマトカゲモドキが、その該当種です。

トカゲモドキ類を保全するためには、種の多様性全体を構成する、これらのトカゲモドキを各島において守ることが必要なのです。

(左から)クロイワトカゲモドキ、オビトカゲモドキ、クメトカゲモドキ

同じく、今回の登録地には含まれていない宮古諸島は、ミヤコカナヘビ、ミヤコサワガニなどの世界で唯一の生息地となっており、その陸域生態系も貴重な価値を有しています。

さらに、登録地外となった石垣島にも、法令で保護対象となっている希少な野生動植物種が数多く生息・生育しています。

ミヤコカナヘビ

実際に、今回の登録を見据えて、登録地から周遊できる、こうした周辺の島嶼部では、開発圧が高まっていると指摘されています。

今後、登録地以外の南西諸島においても、新たな開発や利用が、希少野生動物の生息地への影響に配慮した形で行われることが、ますます重要になると考えます。

【課題2】希少野生生物の密猟・持ち出し・違法取引

今回の登録地に生息・生育する希少な野生動植物の一部は、種の保存法の国内希少野生動植物種や国指定天然記念物、また各自治体の希少種保護条例の対象種に指定され、法令上捕獲や売買が禁止されています。

しかし、こうした指定種であっても、たとえばリュウキュウヤマガメ、イシカワガエル、トカゲモドキ類などは、ペット利用の目的で生息地から持ち出されたり、国内外で商業的に販売されている事例が確認されています。

参照:「エキゾチックペット密輸の動向と法執行分析の報告書を発表」

リュウキュウヤマガメ 国内希少野生動植物種 2019年に60匹を航空手荷物で持ち出した日本人が香港で禁固1年の実刑に

アマミイシカワガエル 国内希少野生動植物種 2019年にペット業者等が違法捕獲で逮捕された

オキナワマルバネクワガタ(沖縄島やんばる) なお近縁種として、奄美大島・徳之島(アマミマルバネクワガタ)、西表島・石垣島(ヤエヤママルバネクワガタ)、与那国島ヨナグニマルバネクワガタ)などが各地の固有種として生息しており、オキナワ・ヨナグニ・アマミマルバネクワガタは国内希少野生動植物種に指定されている。いずれも人気種で密猟の対象となっている

また、老齢木の樹洞に生息するヤンバルテナガコガネやマルバネクワガタといった甲虫や、止水域に生息するゲンゴロウ、タイコウチなどの大型の水生昆虫も、違法採集の対象とされてきました。

こうした種は、生息地が限定されやすく、営利目的の大量捕獲が行われがちで、密猟が種存続への直接的な脅威となっています。

また、捕獲の際に樹木等の損壊を伴う現場も多く確認されており、生息環境の破壊の原因にもなっています。

採集行為により放置されたトラップ(罠)と樹皮が剥がされ枯死した樹木

山間部に野生生育するラン等の希少植物の盗掘も、登録地を含む南西諸島各地で報告されています。

こうした希少野生動植物の違法採集・持ち出し対策として、現地では官民協力してパトロールを実施したり、空港での水際対策を強化するなど対策が行われてきました。

しかし、こうした行為の刑事立件・訴追は難しいのが現状で、過去に摘発されたリュウキュウヤマガメやイシカワガエルなどの事件は、氷山の一角に過ぎないと考えられています。

今後は、登録地を含む南西諸島全体が、希少野生生物の密猟・持ち出しができない地域となるように、さまざまな主体の連携をさらに進めて、より実効性のある監視と法執行の強化が求められています。

【課題3】外来種の固有種への影響

ア)マングースに続く外来種の脅威

ハブ対策のために海外から沖縄・奄美に導入され、野生化したフイリマングースは、アマミノクロウサギ、ヤンバルクイナ、ケナガネズミ、トゲネズミ、イシカワガエル等の希少な在来固有種の個体数を減らす直接的な原因となってきました。

しかし現在は、環境省、自治体、マングースバスターズをはじめとする地元住民、研究者等による長年にわたる防除事業の結果、被害が大幅に減少。

対象地域からの完全排除が現実的なゴールとして見えてきています。

奄美大島ではマングースは2018年4月以降捕獲されておらず、沖縄島やんばるでもここ数年間で捕獲数は著しく減ってきています。

マングースの獲物となってきたアマミノクロウサギ、ヤンバルクイナ

しかし、これらの固有種を含む希少野生生物を脅かす外来種は、マングースだけではありません。

特に登録地周辺では、もともとペットや家畜として飼育されていたネコ、ヤギ、イヌが一部野生化したり、人里と野生生物の生息地を日夜往来することにより、捕食者として、また植生を破壊して環境を改変する存在として、絶滅危惧種にとって大きな脅威となっています。

登録地周辺の山間部に出現したヤギ 食害による植生破壊・裸地化など大きな環境破壊力をもつ

ネコやヤギが侵略的外来種として在来の固有種に大きな影響を与えている例は、今回の登録地4島以外の南西諸島各地でも見られ、今後重点的な対策が必要な問題となっています。

これらの他にも、たとえば宮古諸島では、外来種であるニホンイタチ、インドクジャクが個体数を増やしており、固有種で絶滅危惧種であるミヤコカナヘビの個体数減少の原因となっています。

イ)新たな外来種の侵入・拡大を防ぐ

外来種は、一度自然界に入り込んでしまうと、排除することが非常に困難で、多大な時間やコストが必要とされます。

そのため、対策としては、まず新たな侵入を防ぎ、また拡大を止める取り組みが、非常に重要であることは論を待たないところです。

沖縄でも、港などの水際では、外来生物法で特定外来生物に指定されているヒアリを、県内に新規に侵入させないための地道な努力が継続されています。

また、沖縄島中部から生育域を急速に拡大している特定外来植物のツルヒヨドリを、世界遺産登録地周辺へ定着させないための取り組みも続けられています。

慶良間諸島や八重山諸島へも拡大が懸念されるオオヒキガエル、シロアゴガエル、グリーンアノール等の外来の爬虫類・両生類についても、さらなる生息地拡大を食い止めるための対策が官民合同で進められています。

環境省作成の特定外来生物対策グッズ 対策には地元自治体や住民の協力が不可欠で普及にも力を入れている

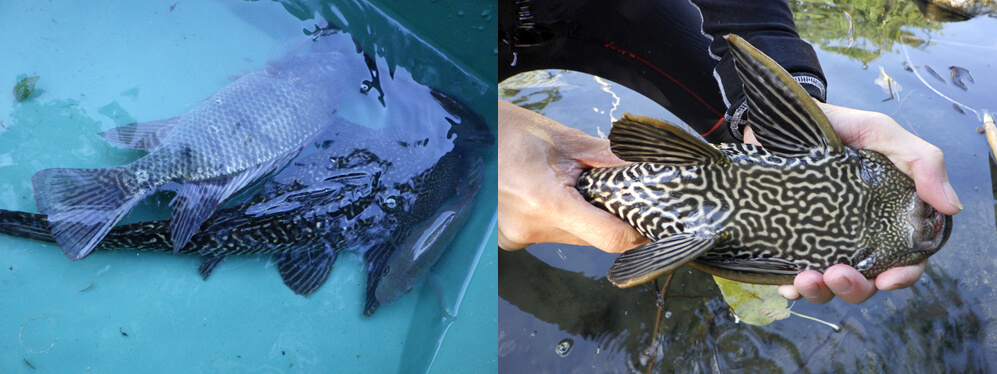

南西諸島の水域への外来生物の影響も深刻です。

特定外来植物であるボタンウキクサや、ホテイアオイは水面を覆い尽くす勢いで各地で繁茂しています。

また、観賞魚を始めとする熱帯原産の外来魚やコイも、南西諸島の河川で頻繁に捕獲・目撃されています。

これらの外来種の生息・生育域の拡大は、在来の水生生物の存続にとって大きな脅威となっています。

沖縄島内の河川で捕獲された外来魚

ウ)ペットを外来種にしないために~飼育者に求められること

外来種対策としては、工事等による土砂の持ち込みやコンテナ輸送による侵入防止など事業者が負うべきものもあります。

一方で、特定外来生物の多くがペット由来であることから、個人の理解と協力もまた不可欠です。

実際、登録地を含む南西諸島全域において、ネコ、イヌ、ヤギ、熱帯魚、クジャク、アメリカザリガニ、外来のカメ類など、もともとペットや家畜・観賞用動物として飼育されていた生物が外来種となり、固有種に深刻な影響を与えている例が多く見られます。

これらを飼育する個人には、生きものをペットとして飼養する際は、その終生にわたり自己の管理下で責任を持ち、決して野外に放たないことが強く求められています。

一部の自治体で既に制度化されているように、ネコ等ペットの登録やマイクロチップ装着により、飼育者をたどれる仕組みが定着していくことも重要です。

自ら飼育・管理していたペットを、第2第3のマングースとしないために、またペット自身の命と福祉を守るためにも、飼育者個人の責任が今問われています。

【課題4】島内外での自然の価値の共有

今回の世界自然遺産への登録により、世界的な価値が確認された南西諸島の生物多様性について、地元住民や観光等で訪れる島外の人に、その価値をより共有・普及していくことも今後重要となると考えます。

この貴重な自然をまもっていく主役は地元住民の方々、特に島の未来を担っていく地元の子どもたちです。

学校教育等の場で地域の自然や生物多様性の価値を学び、各自が自分事として保全の取り組みに参画する素地を作ることが必要です。

自然の価値や野生生物の魅力を伝えることを主眼に置いたエコツアーの取り組みも各地で進んでいます。

持続可能で生物多様性に配慮したエコツアーガイドの免許や資格を整備する動きが各地で進められています。

しかし、一部のフィールドツアーが、ロードキルなど野生生物や生息地に悪影響を与えていることも指摘されています。

島外からツアーに参加する際には、環境に配慮してルールを遵守している適切なツアーを選択するなど、利用する側としての配慮が求められています。

南西諸島の未来を守る、WWFジャパンの活動

以上の課題を踏まえて、WWFジャパンでは、南西諸島の自然と生物多様性の価値を守るために、次のような活動を行っていく予定です。

(1) 新たな開発や利用増に対して

今回の登録で改めて確認された南西諸島の自然の価値を守るために、高い保全上の価値(High Conservation Value)のある生息地における調査・保全活動を行います。

また、こうした生息地に影響を与える可能性がある開発・利用については、生物多様性の保全に最大限の配慮がなされるように、必要な調査や働きかけを継続していきます。

参照「自然への影響は?新石垣空港・事後調査報告の縦覧」

参照「奄美大島瀬戸内町のサンゴ礁保全を要望 大型客船による観光開発」

2021年からの新たな活動のフィールドとして、今回の登録で「緩衝地帯」に区分され、イリオモテヤマネコの生息を支える水生生物の貴重な生息地である、西表島・浦内川流域において、生物調査や生息地保全の活動を行っていきます。

浦内川河口域で2021年から開始された橋架け替え工事や周辺の開発についても、このエリアの生物多様性に最大限の配慮がされるように、地元の皆さんと協力しながら継続的にモニタリングしていく予定です。

また登録地以外で南西諸島の生物多様性の重要な構成要素となっている島嶼部の一つ、宮古諸島で、自治体や地域関係者と協力した、固有種ミヤコカナヘビの普及・保全活動を行います。

参照「ミヤコカナヘビに会える!イベント開催」

(2)希少野生生物の密猟・持ち出し・違法取引に対して

現地でパトロール・監視に従事されている皆さんと協力して、登録地を含む南西諸島が野生生物の密猟・持ち出し・違法取引がしにくい地域となるように、法執行の強化や普及の取り組みを行っていきます。

また野生生物の輸送・移動に対する水際対策をさらに強化するために、航空会社や税関との協力を広げていきます。

参照「野生生物の違法取引撲滅を!運輸業界の取り組み」

加えて、クルーズ船やフェリー・貨物船による、希少野生生物の持ち出しを抑止する働きかけや取り組みも、現地で進めていきたいと考えています。

さらに、ワシントン条約や関連法令における希少野生生物の保護拡大に向けた提案・働きかけも継続していきます。

参照「トカゲモドキ属とイボイモリがワシントン条約掲載へ」

参照「日本の希少種63種が新たに法律上の保護対象に」

(3) 外来種対策として

特定外来生物にはペット由来のものが多く見られることから、野生由来ペットやエキゾチックペットの需要削減や業界変容、ペット飼育者に向けた調査・普及活動を行っていきます。

また関連法令の改善や規制強化に向けた提案・働きかけも継続します。

参照「動物愛護法施行規則について意見書を提出!」

(4) 島内外での自然の価値共有のために

以上のすべての課題への取り組みにつながる活動として、南西諸島の自然と生物多様性の価値について、島内外へ共有・発信・普及する活動も進めます。

新型コロナ感染拡大の影響で人の移動が制限される中、IT技術やオンラインを活用して、フィールドとつなぐ環境教育にもチャレンジします。

世界的価値が認められた島々の自然が継承されていくために、それを守る担い手の育成に貢献できるような取り組みを進めたいと考えています。

今回の南西諸島4か所の世界自然遺産登録が、日本の宝であるこの地域の自然や生物多様性を守る好機となるように、WWFジャパンは、現地の皆さんと協力しながらさまざまな取り組みを今後も進めていきます。