野生生物の違法取引撲滅を!運輸業界の取り組み

2021/04/06

生物多様性に影響を与えるアジアの消費

野生生物の違法取引は、年間2兆円を超えると試算されており、薬物、武器、人身売買に次ぐ世界4番目に規模の大きな犯罪とされています。

特にアジアは、野生生物を利用する世界最大の消費地。こうした取引にも深いかかわりを持つ地域です。

たとえば、世界一密猟される哺乳類といわれるセンザンコウは、アジアに4種、アフリカに4種生息していますが、アジアにおける、ウロコの伝統薬利用が密猟、密輸を呼び、それが原因で絶滅の危機に追いこまれています。

まず、アジアのセンザンコウの数が減少。その後は、アフリカに生息するセンザンコウが密猟の標的となり、劇的に数を減らしました。

2017年からは、センザンコウは国際取引が禁止されましたが、アフリカからアジアに向かう密輸が後を絶たず、現在は8種全てがIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで、絶滅危機種に選定されています。

アフリカのサイも同様に、サイの角を伝統薬や装飾品として利用する、ベトナムや中国の需要により、密猟、密輸が続いています。

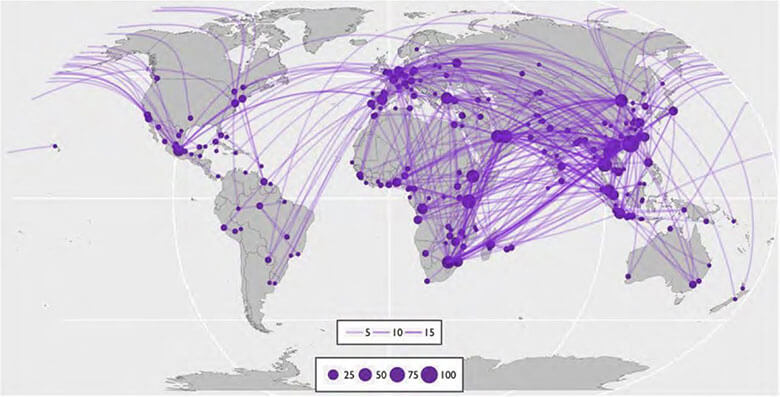

野生生物の密輸に利用された航空輸送のルート(2016年~2018年)。線が濃いほど、その輸送ルートが頻繁に利用されていることを示し、点が大きいほど、その特定の場所が野生生物の違法取引の関与が高いことを示します。アフリカとアジアを繋ぐルート上での密輸が活発なことがわかります

(出典:Runway to Extinct)

こうしたセンザンコウやサイの事例に見られるアジアの消費は、成長を続ける経済発展や、それに伴う富裕層の急増などにより、拡大を続けています。

その消費は、野生生物の利用増加を招き、世界中の生物多様性に影響を及ぼしています。

爬虫類に似た姿のセンザンコウ。哺乳類で唯一、鎧のようなウロコを持積動物です。2016年から2019年に密輸されたウロコは発覚しただけで206.4トンにのぼります

感染症と野生生物取引の繋がり

さらに近年は、野生生物の利用増加が、密猟や密輸のような犯罪行為だけでなく、人の健康にも直接かかわる、深刻な問題にもつながっていることが指摘されています。

病原体を持つ野生生物の取引や利用が、動物由来感染症を拡散させ、パンデミックを引き起こす原因になると、考えられているためです。

現在、世界中で猛威を奮っている新型コロナウイルス感染症も、この動物由来感染症の一つ。

他にも、SARSやエボラ出血熱といった感染症は、いずれも動物から人に感染することで広がりました。

とりわけ、野生動物の違法取引(密輸)は、国境を超える際に、適切な検疫を受けずに水際を通過してしまうため、その動物が人に感染する病原体を持っていた場合、持ち込まれた国で、感染症を蔓延させてしまうリスクが生じます。

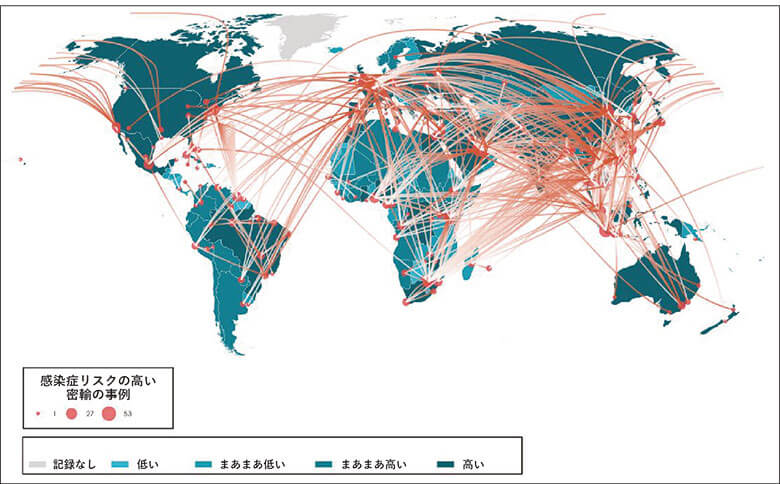

感染症リスクの高さが指摘される野生動物の密輸ルート(2009年~2019年)。オレンジ色の線と点は、密輸経路を示し、青い領域は、感染症発生の相対頻度を示します(出典:Animal Smuggling in Air Transport and Preventing Zoonotic Spillover)

アジアの各地には、取引規制や衛生管理が不十分なまま、野生動物の肉や生きた個体が取引される、「ウェットマーケット」と呼ばれる市場が数多く存在します。

そうした市場では、生きた動物と一緒に、生鮮食品が販売されていたり、その傍らで屠殺処理が行なわれている場合もあり、感染症リスクの高いサル類やコウモリなどが、売られている例も少なくありません。

また、フクロウやカメ、そしてスローロリスといった小型のサル類など、日本で「エキゾチックペット」として人気の高い動物も、このようなアジアのウェットマーケットで取引され、密輸されている事例が、実際に多数確認されています。

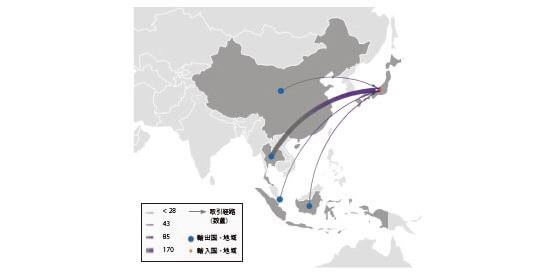

日本の税関でワシントン条約違反として押収された哺乳類の輸出国(2007年~2018年)は、55%が東南アジア、36%は東アジアでした(全体では、タイが32%、次いで中国が27%)

日本でエキゾチックペットとして近年人気の高いサル類の1種ショウガラゴ。サル類は感染症のリスクが高い動物として、感染症法で輸入が禁止されています。密輸された個体が、国内繁殖と偽って販売される懸念が指摘されています

野生生物の違法取引と運輸業界

多くの問題を抱えた野生生物の違法取引は、実際のところ世界の各地で、どれくらいの規模で行なわれているのか、正確には分かっていません。

明らかになるのは、密輸が発覚し、摘発された例のみ。それも、氷山の一角に過ぎない可能性が高いためです。

何より、移動や運搬の技術が発達した現代では、日々、数えきれないほどの人やモノが、世界の各地を行き来しています。

こうした手段は、野生生物犯罪でも利用され、さまざまなモノに紛れた形で密輸が行なわれているのです。

運搬手段として最も効率の良いのは航空輸送ですが、この業界もまた、違法取引で多用されています。

航空企業側は、意図しないまま、犯罪行為に利用されてしまうだけでなく、運搬物に触れる職員も、感染症などのリスクにさらされています。

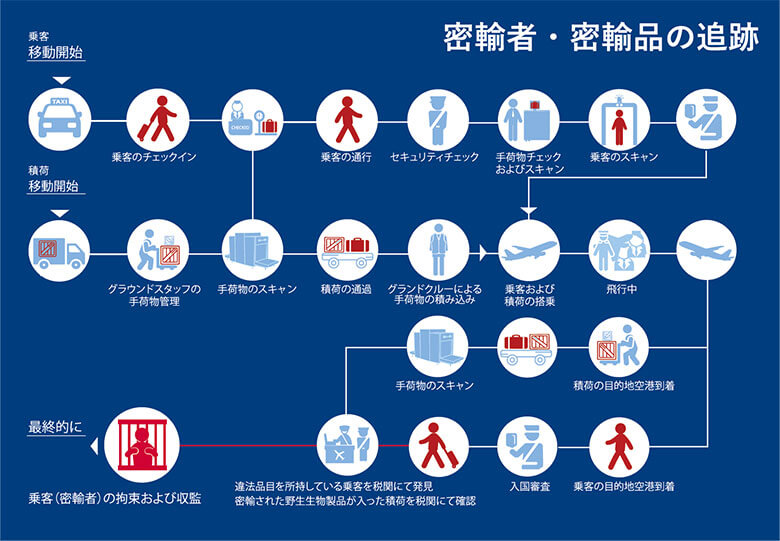

しかし逆に捉えれば、空港や航空機内で、密輸者や密輸品と接触する機会の多い、こうした業務に携わる職員には、犯罪行為を阻止する機会があるとも言えます。

空港において密輸者と密輸品が辿るルート。税関以外にも様々なポイントで発見するチャンスがあります

つまり、輸送にかかわる企業が、違法取引防止の取り組みを促進すれば、それは国際的な野生生物犯罪を撲滅する上で、きわめて大きな力となるのです。

2014年には、こうした航空業界の取り組みを支援するための、国際的なタスクフォースが立ち上げられました。

タスクフォースは、野生生物の違法取引において運輸業界が果たす役割を特定し、その違法取引の流れを阻止するための方法を見出し実行するため、関係者の連携を図っています。

そして、WWF、TRAFFICはタスクフォースのメンバーとして、その運営に参画。業界の取り組みの支援に、大きく貢献しています。

進む日本での取り組み

こうした支援の一つに、ROUTES(Reducing Opportunities for Unlawful Transport of Endangered Species)と呼ばれるパートナーシップによる取り組みがあります。

ROUTESは、違法取引事例やデータの収集・分析を通じたトレーニングツールを開発。

航空企業を中心に提供し、空港などで働く職員への技術提供や育成をサポートしています。

このトレーニングツールでは、具体的な密輸の手口や密輸者の特徴などから、密輸者・密輸品を発見するポイントを掴むこと、執行機関への報告・通報を通じて摘発まで繋げる必要について伝えています。

何よりも重要なのは、法律の執行機関、すなわち税関や警察など国の機関との連携を促すものとなっている点。

空港や航空会社の職員には、違法行為を発見できても、逮捕するなどの権限がありません。こうした連携と協力の円滑化は、対策を強化する上で、きわめて大切なのです。

日本ではANAホールディングス株式会社(ANAHD)が、2018年に日本で初めて、ROUTESのツールを利用した職員向けのワークショップを開催しました。

さらに翌2019年からは、WWFジャパンの野生生物取引監視部門であるTRAFFICがその講師を務め、さらに、成田国際空港株式会社(NAA)も、この取り組みに参加。

ANAHD主催、NAA共催のもと、参加対象者を成田空港職員全体に拡げる形でワークショップが実施されました。

▼関連情報

ANAグループ社内ワークショップの概要(2018年12月)

「野生生物の違法取引撲滅を!拡がる運輸業界での取り組み」

ANAHDとNAAによるワークショップの概要(2019年12月)

「野生生物の違法取引撲滅を!始まった運輸業界の取り組み」

2020年度の開催となる2021年2月24日のワークショップは、新型コロナウイルスの影響を受け、オンラインでの実施となりましたが、今回もANAHDとNAAが継続して開催。

3回目となった今回は、新型コロナウイルス感染症拡大の背景をふまえ、水際での感染症リスクについても、動物検疫所の検疫官より最新の情報を共有いただきました。

また、日本航空株式会社(JAL)も野生生物の違法取引問題への認識を高め、この問題に対処すべく、職員向けの社内オンラインセミナーを実施するなど、日本の航空業界での取り組みは着実に拡がっています。

2021年2月24日のワークショップ当日のプログラム。TRAFFICより密輸の発見ポイント、そして通報までの手順など対処方法をレクチャーした他、法執行機関として税関、動物検疫所より情報提供がなされました(参加者:185名)

2021年3月22日に開催されたJALの社内オンラインセミナーでもTRAFFICが講師を務め、野生生物の違法取引の最新動向、航空業界に期待されている役割についてお話ししました。(参加者:95名)

ANAHDが主催するワークショップでは、政府の執行機関(税関、動物検疫所)による情報提供も交え、民間セクターと行政との連携の重要性を伝え、実際にどのような対策が可能か、双方で考える機会となっています。

多様化、複雑化する人やモノの流れの中から、密輸者、密輸品を発見する事は容易なことではありません。

その中では、取り締まりを実施する機関との連携を図り、摘発事例を増やすことが犯罪の抑止につながります。

官民の連携が、これまで以上に重要となっているのです。

AIによる識別やX線によるスキャニング、野生生物探知犬など、様々な技術の活用・向上も進んでいますが、それぞれのポイントで、「監視の目」を強化することが重要です。

▼関連情報

探知犬の活躍について

「コロナや違法取引を嗅ぎだせる?探知犬の活躍」

貨物輸送への対応処

航空業界のみならず、海運業界においても、野生生物の違法取引問題に対する取り組みは進みつつあります。

象牙やセンザンコウのウロコ、木材など、密輸される大型、大量の貨物を運ぶ際に利用されるのは、コンテナ輸送、すなわち「船」による運搬。

実際、世界貿易の90%は、この海上貨物によって輸送されており、しかも近年は、経由地で積荷の積み替えなどが行なわれるようになっているため、貨物の流れ自体が、見えにくくなっています。

さらに、海運における野生生物の違法取引については、確かなデータが乏しい上、摘発率も低く、その一方で、コンテナ輸送が検出を制限しているとの指摘もあります。

そうしたことから、海運業界でも官民連携を強化し、野生生物犯罪に対する取り組みが、進められようとしています。

輸送コンテナに大小様々な貨物を積み込み、コンテナごと一斉に運搬する輸送体系は、紛れ込んだ密輸品の発見が困難になります

そうした動きの一つとして、2021年3月9日、10日、タイのバンコクで、海運関係の機関、企業が一同に会するワークショップが開催されました。

参加したのは、貨物関連の民間企業10社とタイの9つの政府部門。その他、国際機関のアジア地域担当者や関連協会からの参画がありました。

コンテナ輸送による違法取引防止に向けた本ワークショップでは、それぞれの立場からの情報が共有され、現状の課題と改善策について議論がなされました。

コロナ禍の影響を受けて、航空輸送が制限される中、密輸者は海上輸送の利用に移行しているとも見られており、いっそうの対策強化が求められています。

また、2020年9月には、海事分野に関する国際条約「国際海上交通の簡易化に関する条約(FAL)」の第44回会合において、海運を利用した野生生物の違法取引防止に関するガイドラインを策定する提案も採択されました。

▼関連情報

「野生生物の違法取引防止に関するガイドライン策定のために」

今後ますます、野生生物の違法取引撲滅に向けた取り組みの促進が期待される運輸業界。

WWFとTRAFFICも今後、ガイドラインの策定を含めた、運輸業界への多角的な支援に、積極的に取り組んでいく予定です。