あなたの食卓のお皿の上に1匹の魚がいます。

この魚は、どこからどうやって、このお皿の上に来たのでしょうか。

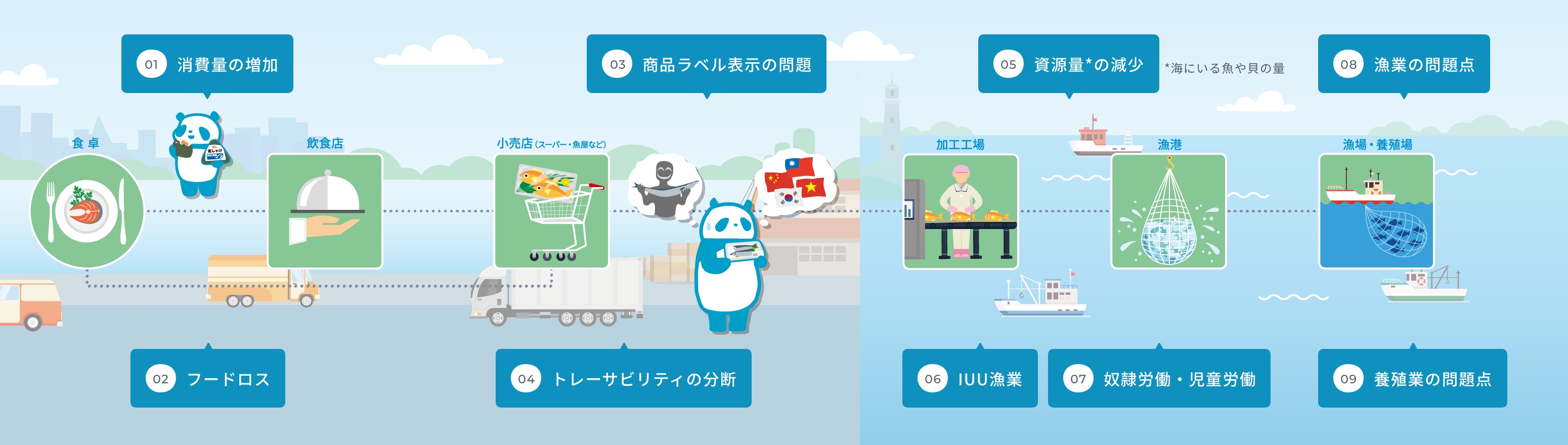

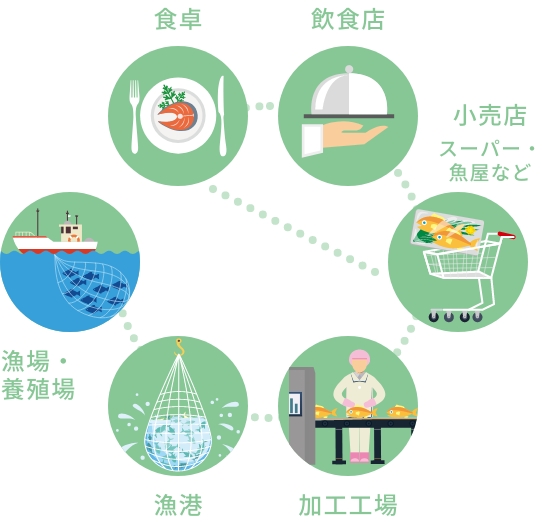

お皿の上の魚は、スーパーや魚屋などの小売店で販売され、あなたに選ばれて来た魚です。販売される前は、加工場で商品として加工され、その前には海で泳いでいました。そこで漁獲されます。養殖場で育てられる場合も、多くは子どものうちに漁獲され、養殖場で過ごします。

こうした過程を通り、生きものである魚は、海から食卓まで、商品としてやってきます。この一連の流れをサプライチェーンといいます。

この魚は、どこからどうやって、このお皿の上に来たのでしょうか。

お皿の上の魚は、スーパーや魚屋などの小売店で販売され、あなたに選ばれて来た魚です。販売される前は、加工場で商品として加工され、その前には海で泳いでいました。そこで漁獲されます。養殖場で育てられる場合も、多くは子どものうちに漁獲され、養殖場で過ごします。

こうした過程を通り、生きものである魚は、海から食卓まで、商品としてやってきます。この一連の流れをサプライチェーンといいます。

KEYWORD

サプライチェーンとは?

原材料調達・生産・加工・流通・消費からなる、商品を供給する流れです。チェーンのようにつながっているイメージであることから、「サプライチェーン」と呼ばれます。普段何気なく手にしている商品も、この流れに沿って消費者に届けられています。

KEYWORD

トレーサビリティとは?

サプライチェーンの中で大切な概念として、「トレーサビリティ」というものがあります。これは、追跡可能性とも呼ばれ、あなたのお皿の上の魚が、いつ・どこで・どのように獲られ・生産されたのか、どこで・誰が・加工したのか、誰が運び・売ったのか、をわかるようにするしくみです。サステナブル・シーフードであることを保証するためには、このトレーサビリティの確立が不可欠です。生産現場から消費まで追跡可能であることは、食の安全確保にも役立ちます。

魚が食卓に届くまでに

起きうる問題

海から食卓までのサプライチェーン上には、様々な過程があります。この過程において、海の環境や生態系、水産資源の持続可能性に影響を及ぼす可能性のある様々な問題が起こっています。

サプライチェーン上の流れを意識しながら、どのような問題があるのかを見ていきましょう。

サプライチェーン上の流れを意識しながら、どのような問題があるのかを見ていきましょう。

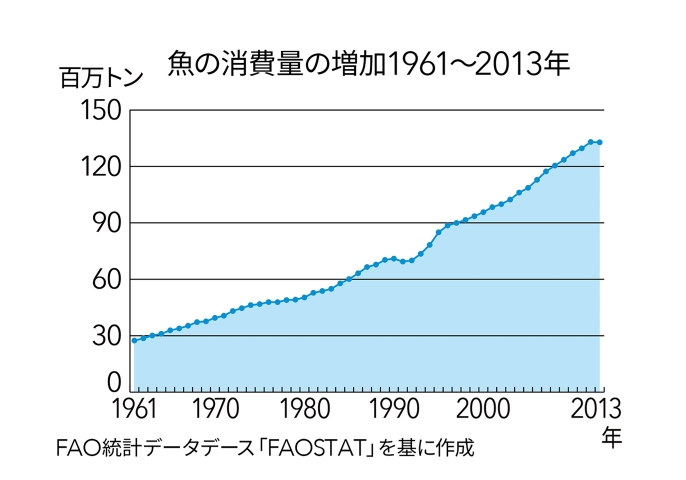

消費量の増加

1人あたりの年間消費量は、過去50年で2倍以上に増えています。その背景には、人々が経済的に豊かになり、より多くの魚や肉を食べるようになったことや、保存や輸送の技術が発達したことがあります。1人あたりの消費量の増加に加え、世界の人口も過去50年で2倍以上に増加。加えて、家畜のえさに使われることも増えたため、世界の魚の消費量は、過去50年で約5倍になりました。

フードロス

まだ食べられるのに捨てられてしまう食品のことをフードロスといいます。日本のフードロスの量は、毎日1人あたりお茶碗約1杯分の量。その一因に、短い期間に大量に消費するイベント的な食べ方があります。年に一度の夏の土用の丑の日のウナギのかば焼き、クリスマスケーキ、2月の恵方巻など、これらはその日を過ぎると価値が下がり、捨てられてしまうこともあります。

商品ラベル表示の問題

© WWF / Richard Stonehouse

現行の商品ラベルの表示は、水域名の表示が難しい場合、水揚げした漁港名でも良い、と定められており、どこで獲られたかを正しく示しているとは言い難いルールになっています。さらに、港名や国名、海域名などが併記されている場合が多いなど、正確に情報を知るには分かりにくい表示になっています。また、どのように獲られたか、つまり漁法についての情報はほとんど示されていません。

トレーサビリティの分断

© WWF / Richard Stonehouse

日本の、生産・加工・流通・消費からなるサプライチェーンは、長く、複雑で、透明性が足りないために、各過程での情報が、正確に把握できていないのが現状です。これは、例えば、あなたが、お店で買おうとしている魚についての情報を確認したくてもできない、ということです。トレーサビリティが確保できていないのです。このような状況では、違法で獲られた魚も、知らないうちに食べているかもしれません。

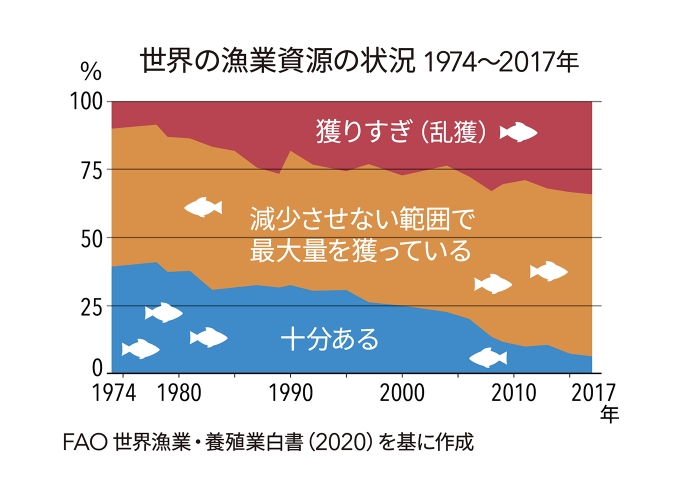

資源量*の減少*海にいる魚や貝の量

水産物に対する需要を満たすため、人間は魚の自然のサイクル、生態系のバランスを崩してしまうほど魚を獲っています。乱獲が続くと、豊かな海の資源は、どんどん減少してしまいます。漁業対象の魚の34.2%は獲りすぎの状態です(上図赤色)。この割合は、1970年代と比べて、3倍以上に増えています。まだ資源量が十分ある魚の割合は、わずか6.2%です(上図青色)。

IUU漁業

獲りすぎや海の環境破壊を防ぐため、世界では、漁業に関するルールが定められています。獲っても良い魚の量や時期、使って良い漁具などに関してのルールです。このようなルールを守らず行われる漁業のことを、IUU(違法・無報告・無規制の略)漁業といいます。推計で、世界の漁獲量の13~31%を占めています。

奴隷労働・児童労働

IUU漁業は人権問題と切り離せません。IUU漁業の漁船では、労働者に休憩や食事を十分に与えず、長時間働かせる、という事例が見つかっています。また、人を脅して無理やり漁船に乗せ、身分証を取り上げた上で、賃金も払わず働かせるなど、現代版「奴隷労働」が行われているケースもあります。

漁業の問題点

© Brian J. Skerry / National Geographic Stock / WWF

魚の種類や海域にあわせて、様々な漁法があります。漁法によって、魚を獲りすぎる「乱獲」につながったり、狙った魚以外の魚や海鳥、ウミガメなどを一緒に獲ってしまう「混獲」が起こってしまうことがあります。一緒に獲れてしまった売れない魚や小さいサイズの魚は、捨てられることもあります。

また、海底でおもりのついた網をひきずる漁法では、海底の環境や生態系を傷付けることがあります。

また、海底でおもりのついた網をひきずる漁法では、海底の環境や生態系を傷付けることがあります。

養殖業の問題点

© Hartmut Jungius / WWF

養殖は、計画的に生産ができる一方で、養殖場を作るために自然の環境を破壊したり、化学薬品や与えたエサで、周りの海を汚してしまうことがあります。またいくつかの種では、養殖場で育てる子どもの魚は、自然の海から獲ってきているため、獲りすぎれば資源が減ってしまいます。

さらに、大型の魚を育てるために大量の小型魚をエサとして海から獲るため、資源量に影響を与えます。

さらに、大型の魚を育てるために大量の小型魚をエサとして海から獲るため、資源量に影響を与えます。