- 標準和名

- ホタテガイ

- 標準的な大きさ

- 12~20cm(殻長)

ロシアから北日本、朝鮮半島などに分布し、普段は海底でじっとしていますが、危険が迫ると上下の貝殻を開閉させ、水を吐き出すことで水中を泳いで逃げます。それも口が開いている方向に移動することができるのです。またヒモ(外套膜)に沿って黒い点がいくつもありますが、これはホタテガイの目。その数は100個を超えることもありますが、実は光を感じるくらいしかできないそうです。ホタテガイは雄から雌へと性転換をしますが、貝柱の横の生殖巣が白っぽければ雄、赤っぽければ雌です。

天然

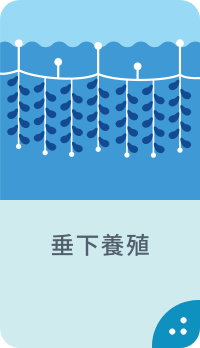

養殖

環境への負荷を抑えた漁業が可能