付録

漁法のいろいろ

漁法によってサステナビリティの評価が異なります。各漁法の特徴を知り、評価がどう異なるのか、読み解く手がかりにしましょう。

-

曳き網漁

船を使い海底もしくは海中で網を曳いて魚を獲る漁法です。底曳きの場合、カレイやカニ、貝などを、中層曳きの場合、イワシやスケトウダラを捕ります。底曳きでは、海底を傷つけたり対象外の生物まで獲るので、網の改良や禁漁区の設置などの対策が必要となります。 -

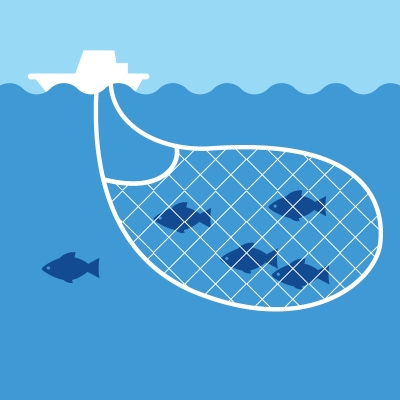

巻き網漁

マグロ、アジ、イワシなど大群で回遊する魚を、大きな網で魚の群を包み込むよう囲って獲る漁法です。乱獲につながりやすいので、適切な漁獲管理が必須です。魚が物陰に集まる習性を利用し、浮き漁礁を使う場合、対象魚種以外の混獲が問題となることがあります。 -

刺し網漁

魚の移動ルートに帯状の網を仕掛け、通過する魚を獲る漁法です。網目や張り方を調整することで、狙った魚を捕獲しやすい一方で、イルカや海鳥など、漁の対象ではない生物の命を奪うこともあります。 -

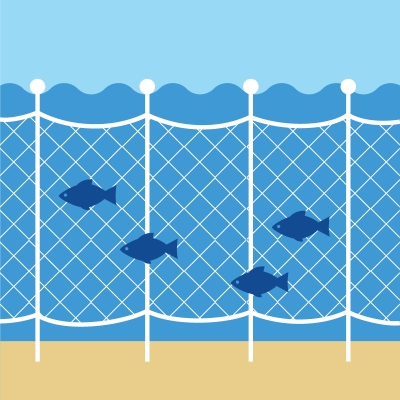

定置網漁

沿岸を移動する魚の通り道に網を仕掛け、末端にある箱状の網に誘導し魚を獲る漁法です。ブリ、サケ、アジ、サバ、小型マグロ、イカなど沿岸性の魚介類を獲ります。箱状の網にウミガメやイルカなどが入って死亡することがあります。 -

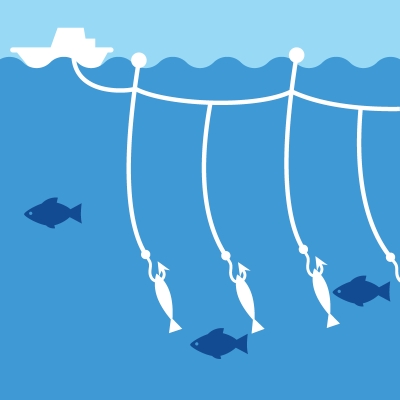

延縄漁

数百から数千の仕掛けをつけた長いロープを使う漁法です。マグロ漁などで使われ、ロープの長さは数百㎞に及ぶこともあります。餌の大きさを変えることで狙ったサイズの魚を捕まえることができますが、ウミガメやアホウドリなどの混獲が問題となっています。 -

釣り

(一本釣り・イカ釣り)針と糸を使って魚を獲る漁法です。網の漁に比べ、魚を傷つけることが少なく、また一度に大量に漁獲することがありません。カツオの一本釣り漁が有名です。イカ釣り漁は、イカが光に集まる習性を利用して、集魚灯でイカを集め、疑似針で釣り上げる漁法です。 -

海面生簀

魚を育てるために海の中に網で囲った生簀を作り、飼育する養殖方法です。ブリやマダイ、マグロ、サーモンなどの養殖に利用されます。安定的に出荷できる一方、餌の食べ残しや排泄物がそのまま海中に流れることによる海洋汚染が起こることがあります。 -

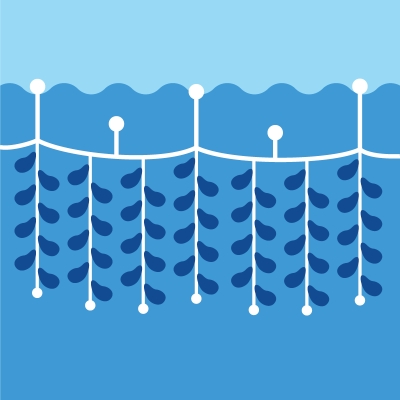

垂下養殖

稚貝(貝の赤ちゃん)を籠に入れたり、縄に付着させて、海中につり下げる養殖方法。カキやホタテガイの他に、コンブやワカメなどの養殖に利用されます。比較的環境にやさしい養殖方法ですが、過密状態では貝の排泄物による汚染や栄養塩の不足が起こります。 -

陸上養殖(養殖池)

陸上に人工池や水槽を作って、ウナギやマス、エビなどを飼育する養殖方法です。屋内施設では水温や水質を調整できる一方で、汚水による環境悪化が起こることもあります。またエビ養殖では湿地を壊して養殖池が作られることもあり大きな環境問題となっています。 -

その他の漁法

獲る魚種を限定する漁法があります。例えばサンマは、夜間、漁船に明かりを灯して、集まったサンマを網ですくい取る「棒受け網漁」。タコは、岩の間や陰などに隠れる習性を利用した「タコ壺漁」。エサをいれたカゴを海底に連ね、カニを誘い込む「カニ籠漁」など。対象とする生き物以外を捕獲することが少ないというメリットがあります。