【開催報告】企業向けセミナー:バリューチェーンの水リスクをどのように管理するか? -TNFDやSBTNの仕組みを踏まえて

2023/12/22

- この記事のポイント

- 2023年3月、46年ぶりとなる国連水会議が開催され、11月末から12月にかけて開催された国連の気候変動会議COP28でも食料・農業・水デーが設定されるなど、今、国際的に淡水に大きな注目が集まっています。その中で、WWFジャパンが支援するAWSジャパン・デー2023実行委員会は、12月6日に企業の水リスクをテーマにしたセミナーを開催。TNFDやSBTNなど水を取り巻く国際的な潮流を踏まえ、企業がバリューチェーン全体を視野に入れた水リスク分析や水戦略をどのように検討していくべきか、ウォーター・リスク・フィルターの適用方法を交えながら解説しました。

水を取り巻く国際潮流――COP28でも注目

渇水、洪水、汚染などの「水リスク」。日本では、近年、豪雨被害や渇水による農業被害などのニュースが頻繁に報じられていますが、世界各地でも、同様あるいはそれ以上に深刻な状況が拡大しています。

このような状況を踏まえ、2023年3月、46年ぶりとなる「国連水会議」が開催され、持続可能な開発を推進する上で水と淡水生態系の保全が非常に重要であることが再認識されました。

また、11月末から12月にかけて開催された、気候変動に関する国連会議 COP28でも、食料・農業・水デーが設定され、気候変動と水の関連性に注目が集まったほか、IUCNが発表した「レッドリスト」最新版でも、特に淡水魚をはじめとする多くの野生生物が、気候変動の深刻な影響を被っていることが明らかにされるなど、水に関する現状について、警鐘が鳴らされています。

「水」は、公共財としての側面を持ちながらも、農産品や衣料品、精密機器を始めとする製品の生産など、あらゆる企業活動に深く結びついています。

水リスクへの対応が喫緊に求められる国際潮流の中で、行政によるガバナンスだけでなく、個々の企業がどのような取組みを進めていけば良いのか。今、企業による具体的アクションが求められています。

バリューチェーンを俯瞰した水戦略・水目標の設定

WWFジャパンも支援するAWSジャパン・デー2023実行委員会は、2023年12月6日、オンラインセミナーを開催し、TNFD (自然関連財務情報開示タスクフォース)やSBTNなど、水を取り巻く国際的な潮流を踏まえ、企業が水リスク分析や水戦略をどのように検討していくべきか、水リスク・フィルターの適用方法を交えながら解説しました。

本セミナーには、企業関係者を中心に、416名の参加登録、252名の当日参加がありました。

質疑応答のセッションでは、グローバル・ツールである水リスク・フィルターの情報とローカルな情報の捉え方や、水リスクへの対応として実際の企業の戦略・取組みの在り方などについて、参加者の方々から多数の質問や意見が寄せられました。

本セミナーの中で、企業の水の取組みに求められる考え方として、特に強調されたのは、次の3点です。

- 流域/地域ごとに固有の水の状況を、企業の行動に反映させるべき。

- 水目標・水戦略は、企業全体としての目標・戦略をサポートするものであり、企業戦略に基づいて水目標を導出するべき。

- 水目標は、バリューチェーン全体を俯瞰して、特に水への影響度の高い(水リスクの高い)スポットに焦点を当てるべき。

水の取り組みは、手法や道筋を一本化することが難しく、企業ごとの目標・戦略や、流域・地域ごとの水環境に即した、コンテクストベースの検討が必要です。

同時に、自社拠点から視野を広げ、原材料の調達を含む、バリューチェーン全体で、水リスクの高い地域を確認し、目標設定・行動に落とし込むことが重要になります。

バリューチェーンに広がる影響・依存という視点は、SBTN(自然に関する科学に基づく目標設定)といったグローバルな枠組みと共通する考え方であり、今後、このような視点を軸として取り組むことが企業に求められています。

セミナーの様子

イベント概要:バリューチェーンの水リスクをどのように管理するか? -TNFDやSBTNの仕組みを踏まえて

| 日時 | 2023年12月6日(水) 14:00~15:30 |

|---|---|

| 場所 | オンライン |

| 参加者 | 252名 |

| 主催 | AWSジャパン・デー2023実行委員会 |

プログラム(講演者、敬称略)

- はじめに

並木崇:WWFジャパン自然保護室淡水グループ長 - WWF戦略フレームワークとアセスメントの紹介

ライラン・ドブソン:WWFインターナショナル シニア・ウォーター・スチュワードシップ・マネージャー - 水リスク・フィルターの概要

アリアン・ラポート・ビスキット:WWFドイツ WWF水リスク・フィルター・マネージャー - 水リスク・フィルターと戦略の適用-定義と設定

ライラン・ドブソン:WWFインターナショナル シニア・ウォーター・スチュワードシップ・マネージャー - おわりに

並木崇:WWFジャパン自然保護室淡水グループ長

各講演の抄録

はじめに

並木崇:WWFジャパン自然保護室淡水グループ長

冒頭、WWFジャパン自然保護室の淡水グループ長、並木崇より、今回のセミナーの主旨を説明しました。

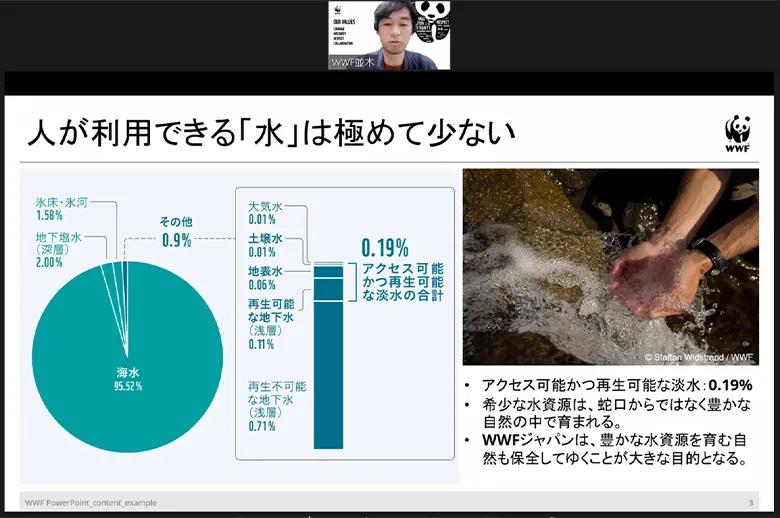

並木は、人が工業用水や生活用水としてアクセス可能かつ再生可能な「水」は、地球にある水(海水を含む)の内、わずか0.19%であるという、水の希少性について説明。汚染や土地利用転換などにより、水を育む自然が急速に失われ、淡水生態系が大きく損なわれていることについて、トルコやブラジルなどの現場の事例を取り上げながら、警鐘を鳴らしました。さらに、気候変動と連動して急激に変化する水の危機に、ビジネスとして対応する必要性を説き、企業の責任ある水利用管理として、「ウォーター・スチュワードシップ」の考え方を示しました。

WWF戦略フレームワークとアセスメントの紹介

ライラン・ドブソン:WWFインターナショナル シニア・ウォーター・スチュワードシップ・マネージャー

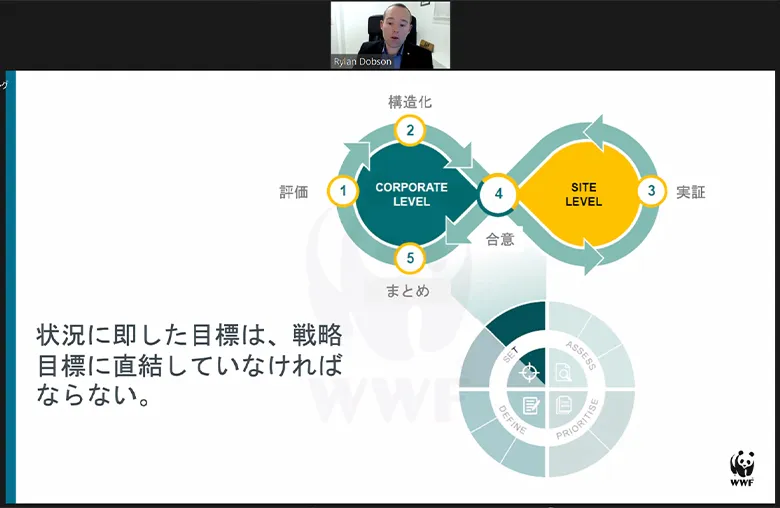

WWFインターナショナルで水リスクの問題に取り組んでいる、シニア・ウォーター・スチュワードシップ・マネージャーのライラン・ドブソンより、流域での責任ある水利用管理に向けた取り組みである「ウォーター・スチュワードシップ」の戦略を、いかに企業独自の戦略・目標に反映させていくのかについて、解説しました。

企業の責任ある水利用管理(ウォーター・スチュワードシップ)と水戦略策定が専門。個社ごとの状況に基づく水戦略やサステナビリティ戦略の強化に取り組み、企業が深刻なリスクをより適切に管理し、社会からの期待の変化や個社ごとの状況にどのように対応するかについて、15年以上にわたり携わっている。

ライランは、製造工場や事業所など、自社拠点での水利用管理だけでなく、流域全体に責任を持って取り組むウォーター・スチュワードシップの重要性について述べました。

企業が、直接的な取水や、製品の製造、農産物の生産など資源として利用する水も、生態系サービスとしての間接的な水や淡水生態系の恩恵も、自社拠点で生まれるものではなく、流域という広いランドスケープによって育まれるためです。

ライランは、ビジネスの継続にとって、自然を健全に保つことは不可欠であると述べ、企業は今、水や生物多様性、気候変動を個別の対応項目として捉える段階からシフトし、それらのつながりを理解して、自然を健全に保つために企業がどんな戦略・目標を策定していくべきか考えなければならない、と提唱しました。

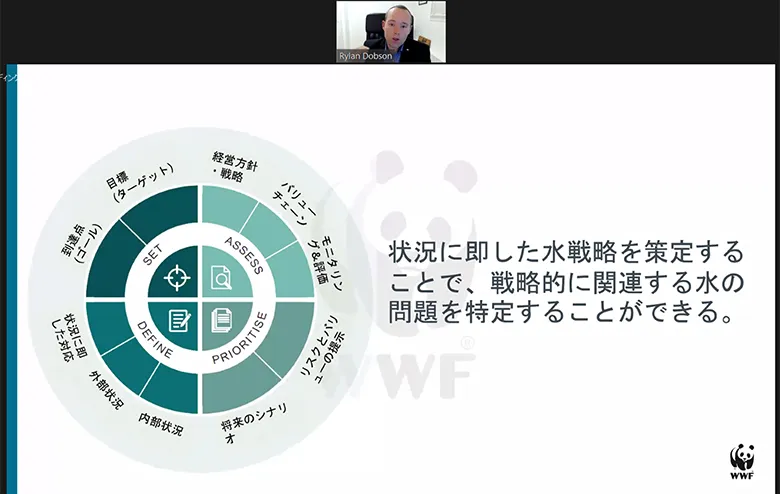

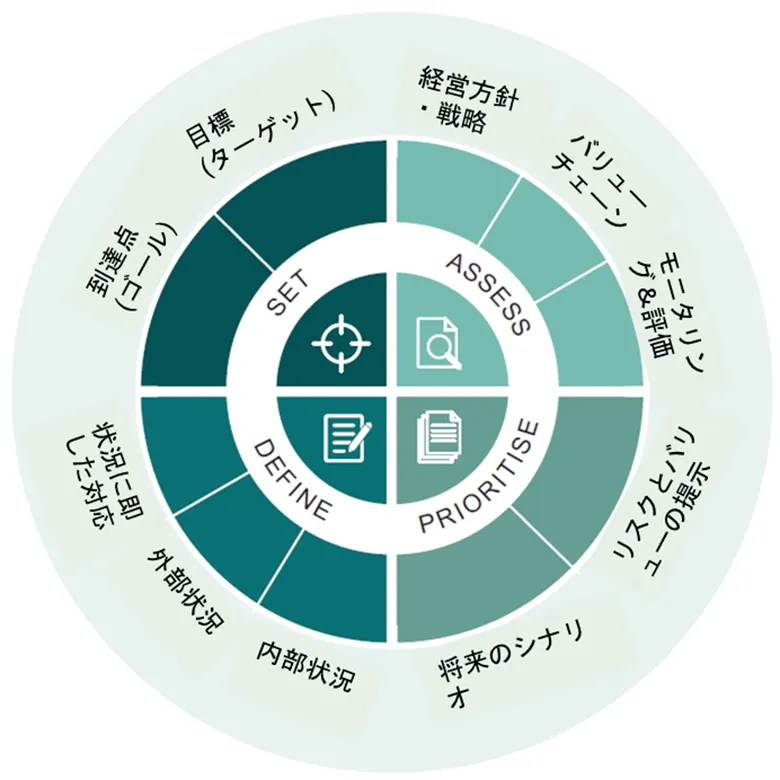

Putting Water Strategy into Context – WWF/H&M Group

さらに、ライランは、企業が水戦略・目標を立てる時、個別の状況に即して考えることが重要である点を指摘。上記の図を用いて状況把握のプロセスを紹介しました。状況把握のために、自社拠点だけでなくバリューチェーン全体での水への影響や依存を把握する必要があることを強調しつつ、他方で、あまりにも広大なバリューチェーンを持つ場合、関連する全ての流域で取組むことは不可能なので、自社がバリューチェーンのうちどこを重視して優先的に取り組むべきか、適切に絞り込んでいく必要があることを強調しました。

水リスク・フィルターの概要

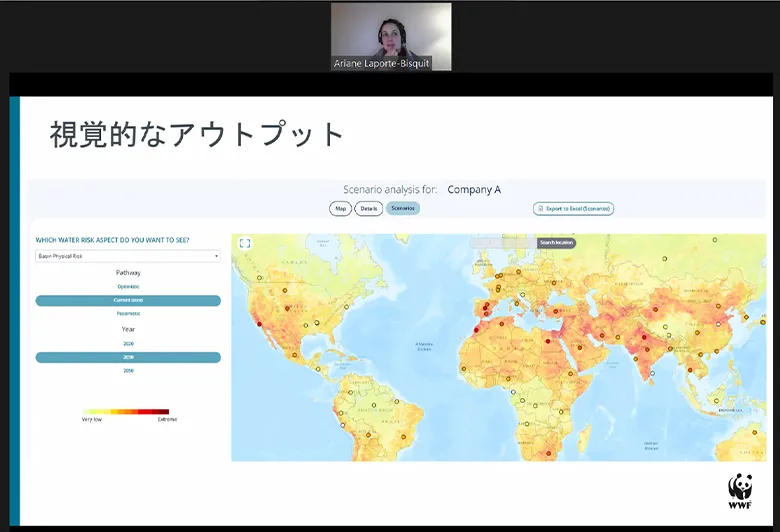

アリアン・ラポート・ビスキット:WWFドイツ WWF水リスク・フィルター・マネージャー

WWF水リスク・フィルターの手法・戦略を担当するアリアン・ラポート・ビスキットより、水リスク・フィルターの概要と、分析結果の活用方法について説明しました。

WWF水・リスク・フィルター・プロジェクトのマネージャーとして、水・リスク・フィルター戦略の継続的な進化と実施を監督。WWFの幅広いネットワークと協力し、投資家や企業とのエンゲージメントをリードしている。

水リスク・フィルターは、無料オンラインツールで誰でもアクセスすることができるものの、物理リスク・規制リスク・評判リスク全てを視覚的に把握できるため、大企業レベルのスクリーニングと優先順位付けや、操業上の重要なバリューチェーン・サイトの分析を行うことができる利便性を強調しました。

さらに、水リスク・フィルターが、TNFDやSBTNなどの枠組みに対応するために、ツールとして活用できる点も紹介。

企業の水戦略・目標を具体的に考えるうえで、事業が関係する流域の地理的・環境的な水リスクと、企業の運用上の水リスク(水使用量など)を合わせて優先順位付けを行なうことを提案しました。

また、水リスク・フィルターの特徴として、将来リスクを把握できる点を強調し、事業の長期的な継続を検討する上で、現状の水リスクだけでなく、2030年、2050年の水リスクを予測しながら、水戦略・目標を策定していくべきと指摘しました。

水リスク・フィルターと戦略の適用-定義と設定-

ライラン・ドブソン:WWFインターナショナル シニア・ウォーター・スチュワードシップ・マネージャー

再び、ライラン・ドブソンが登壇し、水リスク・フィルターによる水リスク把握を、どのようにどのように企業の水戦略・目的に活用するか説明しました。

ライランは、企業が取組みを求められる枠組みはさまざまあることに触れ、例えば、CDP Waterによる水に関する情報開示や、SBTNによる目標設定への対応の必要性を企業が捉えている中で、それら戦略・目標にも資する取組みを開始することが現実的と思われる一方、水と事業の関わり全体を現状分析する際には、既存の枠組みありきではなく、事業がどのように水に依存・影響しているのか、どんな関わり方をしているのか、平等な視点で俯瞰することが重要だと指摘しました。

さらに、水リスク把握をした後、関連する全ての流域に取り組むことは現実的に難しいため、固有の状況に即した形で、優先流域を適切に絞って取り組むべきであると述べました。

最後に、水戦略・目標を検討するうえで、重要となる3つのポイントをまとめました。

- 流域/地域や企業ごとに固有の水の状況を、企業の行動に反映させること。

- 水目標は企業の戦略から導かれ、設定すること。

- 水目標は、水や淡水生態系への影響度の高いスポットに焦点を当てること。

【質疑応答・ディスカッション】

Q:WWFの生物多様性リスク・フィルターは、天災(台風による山崩れ)や政情(戦争テロ)もリスクに含まれているようなのですが、これらリスクは民間企業ではどうしようもないので、リスク表示から外すことができますか。

A:(アリアン):生物多様性リスクはかなり包括的であり、天災や政情に企業が介入することは不可能ですが、ビジネスをその場所で展開している場合、コントロールはできなくとも検討すべき要素の一つとして考慮すべきと考えています。想定外のリスクに対し、備えることが重要です。

Q:WRIのAqueductと比較して、リスク評価する時の元となる情報源は同じですか。またWRIのAqueductと比較した時のリスク評価結果はどうでしょうか。

A:(ライラン)理想的には、両方のツールを使用し比較しながら水リスクを把握することですが、難しい場合、ツールごとの視点の違いを認識することが必要です。WWFの水リスク・フィルターでは、流域ベースのリスクの見方、運用上のリスクの両面から見ることができます。

Q:商社は日本に特徴的な商習慣と思われますが、商社を活用している場合、自社のサプライチェーンが不透明になります。その場合、どのように水戦略・目標の検討をしていくべきでしょうか。

A:(ライラン):商社が入ると、自社でコントロールできる部分が限られてくると思われますが、メーカー側から必要性を商社に働きかけるべきだと思います。同じ場所から同じ原料を多量調達していて、複数の商社が関連していることが分かっている場合、個社アプローチだけでなく、地域全体でのアクションができないか検討できると考えます。

Q:大きく複雑なサプライチェーンを持っている場合、流域と操業上の水リスクを評価するためのデータ収集はどのように始めればよいですか。

A:(アリアン):バリューチェーンの中のどこが最も重要だと思われるか、優先順位を決めることが最初のステップになります。一つ決めることができれば、その場所/セクターはどこのサプライヤーと強く関連しているのか、そこの流域の水リスクはどうなのか、辿ることができます。

Q:水リスク・フィルターは世界規模のデータを使用して指標をつくりますが、多くの場合、地域の水問題の実際の状況とは異なります。このような規模の違いをどのように考慮すべきでしょうか。また、水リスク・フィルターや同様のツールを使用することは依然として適切でしょうか。

A:(アリアン):水リスク・フィルターは、優先順位付けのツールとして、または、世界中に事業展開している企業であれば、世界各地の比較として、使用することができます。優先順位付けが完了した後に、地域が絞り込まれるため、その地域固有の専門的知見やローカル・データを確認するべきだと考えます。複数あるツールを併用

して分析していくことが大切です。

Q:渇水が問題の流域で、取水の9割が農業の場合、企業とすべきなことはどのようなことでしょうか。自社の削減でしょうか、農業との水削減の協業でしょうか。

A:(ライラン):社内だけの節水といった取り組みだけでは、与える影響的にかなり小さな取り組みになってしまいます、ですから例えば、農業の水使用削減に、企業から投資するという取り組みを検討することができると思います。戦略上重要な流域に投資することで、企業にとっても、地域や農業者にとってもベネフィットを生み出すことができるはずです。

おわりに

並木崇:WWFジャパン自然保護室淡水グループ長

最後に、WWFジャパンの並木より、全体の総括を行ない、本セミナーの重要ポイントを振返りました:

- 水戦略は、企業にとっても自然にとっても価値のあるものを達成するものであるべき。

- 水戦略は、何ができるのか考えるフェーズから、何をしなければならないのか、のフェーズに移行。自らのビジネスにとって、何をしてゆくのか、戦略を立てる際に重要。

- 水戦略を策定する上で、どのサプライヤー、どのコモディティに時間を割いてゆくのか、といった絞り込みが重要。やる、やらないという考え方を整理してゆく必要がある。

- 水リスクは地域特有のものであるため、個社ごとにアセスメントが必要となり、それを踏まえた水戦略は企業目標を支えるものとして位置付ける必要がある。

そのうえで、ウォーター・リスク・フィルターは、スクリーニングと優先順位付けを行なう無料オンラインツールで、TNFD、SBTNなど主要な枠組みやイニシアティブと連携し、事業戦略の策定をサポートするものであることを改めて指摘。

そして日本経済が、その多くを輸入に頼っていることを考えれば、企業が水リスク把握を進める際には、海外にこそ水リスクはあると想定しておく必要があることを強調しました。

発表資料はこちら

- 「はじめに」WWFジャパン 並木崇

- 「WWF戦略フレームワークとアセスメントの紹介」WWFインターナショナル ライラン・ドブソン

- 「水リスク・フィルターの概要」WWFドイツ アリアン・ラポート

- 「水リスク・フィルターと戦略の適用-定義と設定」WWFインターナショナル ライラン・ドブソン

- 「おわりに」WWFジャパン 並木崇

ご質問、ご関心をお持ちの企業関係者の方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

WWFジャパン 淡水グループ

water@wwf.or.jp