「世界湿地の日」 ツル舞う日本の原風景

2025/02/02

寒さが身にしみる今時季、鹿児島県の出水平野では、毎年、1万羽を超えるツルが越冬のため集まります。

「鹿児島県のツル及びその渡来地」として国の天然記念物にも指定され、出水の冬の風物詩となっています。

世界の全15種のツルのうち、ナベヅルやマナヅルを中心に、クロヅルやカナダヅルやアネハヅルなど稀に飛来するものを合わせると、7種類のツルが出水で記録されています。

数・種類さまざまなツルたちですが、出水では、田んぼで暮らしています。

採食するマナヅル。夏はシベリアやモンゴルの繁殖地で過ごし、冬は日本に飛来して田んぼで落穂などを食べています。

ところで、今日、2月2日は、国連の定める「世界湿地の日(World Wetlands Day)」。

1971年のこの日に、「ラムサール条約(正式名称:特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)」が採択されたことを記念し制定され、世界中の人々に「湿地」への関心を持ってもらい、その大切さを知ってもらうことを目的としています。

日本の原風景である「水田」のような人工的・一時的な水環境も、ラムサール条約が提議する湿地の自然に含まれます。

出水平野に広がる水田地帯は、2021年にラムサール条約湿地「出水ツルの越冬地」として登録されています。

今日は、世界湿地の日にちなみ、万羽ツルの集う圧巻の光景を、お送りしたいと思います。

日の出を背に広げた翼。

辺りに響く大きな鳴き声。

家族でひとかたまりになって落穂をついばむ姿。

この日私たちは夜明け前から観察を始めましたが、一息ついて時計を確認すると、あっという間に9時過ぎになっていました。何時間観察しても見飽きない光景です。出水平野は、さまざまなツルたちの力強い姿を観察できる、世界的にも貴重な場所となっています。

一方で、ツルの越冬地には課題もあります。

ツルや他の鳥類が一か所に集中すると、鳥インフルエンザ拡大の危険性が高まるのです。

過密状態を軽減するためには、「越冬地の分散化」が必要です。出水の現地でも、分散化に向けた取り組みが進められています。

全国的に減少傾向のある田んぼですが、ツルたちも好むような水田の環境はまだ日本に残っています。

越冬地の分散化に向け、日本の原風景である湿地、田んぼを維持し、守っていくことが重要です。

そのために、地域の方々のお話を伺い、どんなことが一緒にできるだろうか、人々と野生生物の双方にとって、より良い環境づくりを実現できないか、具体的に考えていきたいと思います。

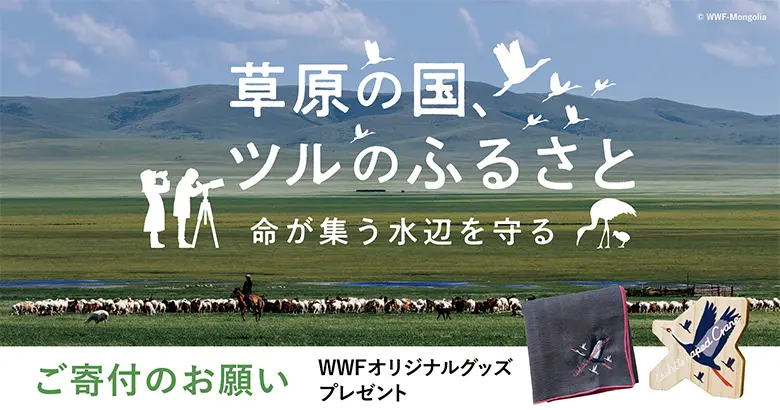

モンゴル東部の生息地の様子。広大な草原のなかに、湿地が広がっています。WWFモンゴルとの協力のもと、マナヅルの繁殖地の保全活動にも取り組んでいます。