トルコでのコットン栽培・テキスタイル生産の改善とウォータースチュワードシップ推進プロジェクト

2023/02/15

繊維産業が淡水環境にもたらす影響

日本で日常的に利用されているコットン(綿)製品。

その製品が生まれてくる工程では、環境への負荷や人権問題など、さまざまな問題が起きていることをご存じでしょうか。

特に、綿花の生産現場での水の過剰な利用と、染色工程での水質汚染が、淡水の生態系に及ぼす影響は世界的に注目されており、生産者だけでなくその原材料を使った製品を販売、流通する衣料品取り扱い企業などにも喫緊の対策が求められています。

綿花生産現場の水使用の現状

綿製品の原材料である綿花の生産は、商品作物として世界規模で行なわれており、その主要な産地としては中国、インド、米国、ブラジル、パキスタン、オーストラリア、トルコ、ウズベキスタン等が挙げられます。

綿花の生育には、十分な水と、収穫時期には乾燥する気候条件が必要です。

そのため、天水(降雨)だけでは生育が難しい乾燥した地域では、河川の水を利用した灌漑用水を用いた栽培が盛んに進められました。

例えば、中央アジアでは、アラル海に流入する河川で灌漑施設を積極的に整備したことにより、綿花をはじめとした商品作物の大規模な栽培に成功しました。

しかし、その結果、アラル海に流れ込む淡水の量が減少。海の面積は年々縮小し、それに伴う塩類集積・粉塵被害、漁業資源の枯渇など、さまざまな問題が起こりました。

さらに、気候変動に伴う突発的な異常気象により、乾燥地域での綿花栽培による水使用が、貴重な淡水資源の枯渇や、淡水生態系の劣化を加速させる大きなリスクであることが予測されています。

染色工程における排水

収穫された原綿は、紡績、染色され、さまざまな用途にあわせて生地などの素材に生まれ変わります。

染色工程では染料を水に溶かして繊維を染めますが、設備が十分に整っていない工場からは、未処理の排水がそのまま河川に合流することもあります。

その場合、水の濁度が上がったり、それに伴う藻類の減少などが生じて、河川の生態系の悪化につながるリスクがあります。

このほかにも化学物質の流出による動植物の生育・生息への影響などが懸念されており、綿花製品にかかわる産業界全体での変容が求められています。

現場で求められていること

水環境をめぐる課題を抱えた綿花の生産現場の改善に向けて、WWFは世界の各地でさまざまな切り口の取り組みと支援を行なっています。

例えば綿花の生産現場では、水や農薬等の使用量を抑えた農法の導入の支援を行っています。この様な取り組みに加え、綿から衣料品に加工する関連工場が集積する地域では、関係する自治体や地域の住民、企業等のステークホルダーと協働するための体制構築や、金融の仕組みを活用した排水処理の改善も行うなどの水環境保全に取り組んでいます。

【参考情報】ウォータースチュワードシップに関するWWFの取り組み:

https://www.wwf.or.jp/activities/opinion/4977.html

またWWFは生産現場での活動に止まらず、アパレル産業の環境に配慮した原材料の積極的な調達を推奨しており、その一環として、「サステナブルコットン」を推進する活動も展開しています。

【参考情報】サステナブルファッションに関する記事:

https://www.wwf.or.jp/activities/basicinfo/4580.html

トルコの綿花生産の現場で起こっていること

トルコは世界7位の綿花生産国です。

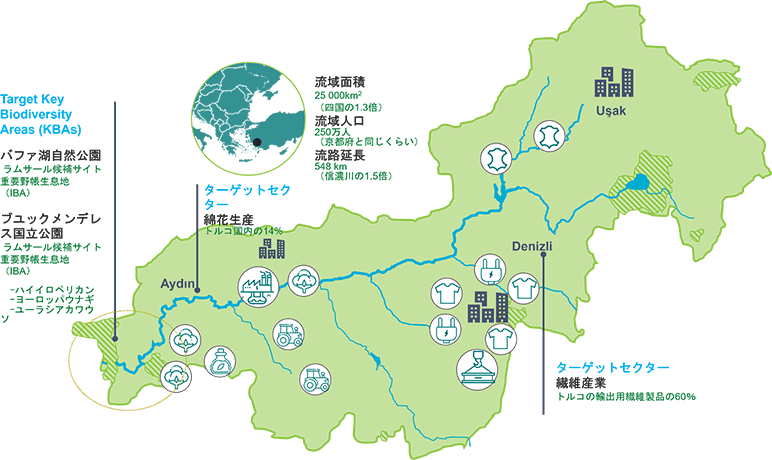

WWFジャパンが2022年から綿花栽培改善プロジェクトを支援している、ブユック・メンデレス川は、トルコ南西部に位置する河川で、流域面積は2万5,000平方キロ、流路の延長は548kmにおよびます。

これは、面積にして四国の1.3倍、延長は信濃川の1.5倍に相当します。

この流域の下流域には、トルコの綿花生産量の14%を生産する綿花農家が、上流域にはトルコの輸出用繊維製品の60%を生産する工場群が広がり、国としての繊維製品を支える、一大生産地となっています。

©WWF Turkey

トルコ西部のブユック・メンデレス川流域。下流(地図左側)では綿花生産が盛んで、灌漑用水路から圃場に直接水を流す「越流灌漑」を慣例的に実施。大量の水が消費されてきました。

また、河口部にはブユック・メンデレス国立公園(ラムサール条約登録候補湿地)、バファ湖(汽水湖)などの湿地があり、シュバシコウ、ニシハイイロペリカン、ヨーロッパウナギをはじめとするさまざまな野生生物が生息しています。

こうした豊かな自然環境を今、脅かしているのが、上流での工場排水の流入や、下流での過剰な水の利用、そして無計画な農地開発の問題です。

この問題に対し、WWFトルコは、2010年から流域のアセスメントを開始。

世界に先駆け「ウォータースチュワードシップ」を進めるためのプラットフォームづくりを進めてきました。

プロジェクトの概要は以下のとおりです。

プロジェクトの概要

プロジェクト名

ブユック・メンデレス川流域におけるコットン生産・テキスタイル産業のウォータースチュワードシップ推進プロジェクト

プロジェクトの成果

1.繊維産業の技術力強化と資金調達メカニズムの整備

2.綿花生産におけるウォータースチュワードシップのモデル形成

(リジェネラティブ農法、近代的灌漑技術の試行を含む)

3.ランドスケープアプローチによる生物多様性重要地域の生態系サービス向上

4.マルチステークホルダー・プラットフォーム形成と集団行動による流域の水リスク低減

5.プロジェクトで試行した繊維・綿花生産改善、生態系保全の国レベルへの波及

実施体制

WWFトルコ、染色工場、コットン生産者、金融機関、アパレルブランド、WWFジャパン等

プロジェクト対象エリア

トルコ南西部ブユック・メンデレス川流域

プロジェクト期間

2020年~2025年

「ウォータースチュワードシップ」とは、流域全体を視野に、社会、文化の観点から公平で、環境保全の観点からは持続可能な、そして経済的な利益を伴う形で水の利用を推進する取り組みです。

これを推進する各ステークホルダーには、次の5つの段階の実践が求められます。

1)淡水の現状についての理解

2)淡水の利用に対する理解

3)淡水の適切な利用方針の策定

4)一企業の枠を超えた取り組み

5)国内外の政策への影響力

WWFジャパンは、WWFトルコが手掛けるこのプロジェクトへの支援を通じて、海外での先駆的なウォータースチュワードシップ実現の取り組みを支援しつつ、そこで得た知見を、今後国内をはじめ、日本の繊維産業がかかわる海外の淡水生態系の保全に活かしていきます。