【開催報告】SBTN/TNFDなど国際潮流とウォーター・スチュワードシップ国際規格~Alliance for Water Stewardship(AWS)会議~

2023/09/05

- この記事のポイント

- 国連水会議の開催やSBTNによる淡水のガイダンス発表など国際的に淡水に注目が集まる中、AWS(Alliance for Water Stewardship)は、WWFジャパンなどと協力して、2023年8月1日、TNFDやSBTNなど水を取り巻く国際的な潮流や企業の取り組み、国際的な潮流とAWS認証の今後の方向性を紹介するセミナーを開催しました。世界でも有数の輸入大国である日本は、衣料品や農産品、精密機器類などの多くを他国生産に頼っています。日本企業と消費者には、原材料や製品の生産現場での水環境や人々の暮らしに責任があります。 その責任をどう果たしていくのか。水のサステナビリティのあり方を考えた、セミナーの内容を報告します。

水リスクと「ウォーター・スチュワードシップ」の今

世界各地で深刻化している、渇水や洪水などの「水リスク」。

その現状を受け、国連は2023年3月、46年ぶりとなる「国連水会議」を開催し、持続可能な開発を推進する上で、水と淡水生態系の保全が果たす役割の重要性を世界に向けて発信しました。

また、2023年5月にはScience Based Targets Network(SBTN:科学的根拠に基づく目標ネットワーク)が、淡水・土地に関する目標設定のための5つのステップのうち、ステップ3(計測・測定・開示)のガイダンスを発表。

さらに、企業に自然の情報開示を求める、Taskforce on Nature-related Financial Disclosures(TNFD:自然関連財務情報開示タスクフォース)でも、9月に開示のフレームワークの最終版を公表する予定です。

これらはいずれも、企業や行政などによる、水リスクと、責任ある水利用管理に向けた取り組みへの急速な関心の高まりを受けたものといえます。

そして、こうした責任ある水の利用や管理を促進する取り組み「ウォーター・スチュワードシップ」の重要性が、国際的にますます高まっています。

マネジメントからスチュワードシップへ

Alliance for Water Stewardship(AWS)は、2023年の「水の日(8月1日)」、WWFジャパンなどと連携してオンライン・イベントを開催。

SBTNやTNFDなどを踏まえた水に関連する国際潮流と、ウォーター・スチュワードシップの国際規格であるAWSのつながりについて解説しました。

また、このイベントは、AWSが2023年2月22日に、日本で初めて開催したAWS会議に続くもので、SBTNやTNFDと水に関連した企業の取り組みの在り方に注目。

近年の国際潮流をふまえながら、企業によるAWS国際規格を活用した水への取り組みの意義と価値を紹介しました。

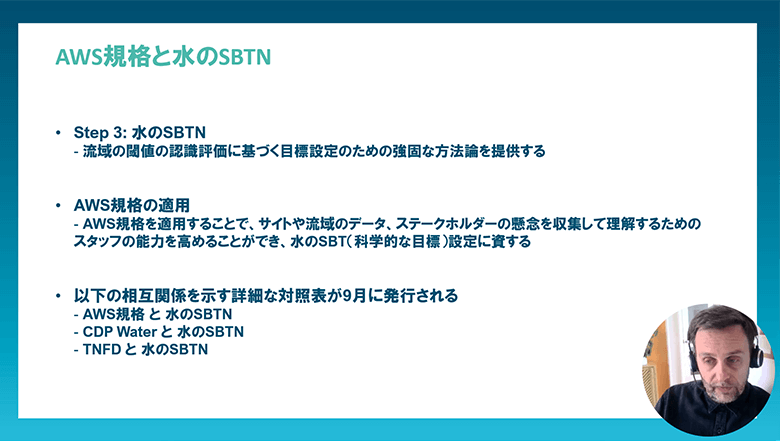

その中で、特に強調されたのは、今後求められる水リスクへの対応では、自社工場などの存在する限られた自社拠点内での「マネジメント」ではなく、流域全体を視野に入れた、多角的なステークホルダーとの連携による自社拠点の外で行うような「スチュワードシップ」が中心になってくる、という点です。

当日は企業関係者を中心に、606名が参加登録、373名の方が参加。質疑応答では、今後、企業に求められる水に関連した取り組みを中心に、さまざまなご質問が寄せられました。

AWSでは今後、日本での企業向け研修プログラムの提供も予定しており、WWFジャパンではこうした取り組みの支援を行ないつつ、流域での責任ある水利用管理に対する、日本企業の理解と関心を高めていくことを目指していきます。

イベント概要:SBTN/TNFDなど国際潮流とウォーター・スチュワードシップ国際規格~Alliance for Water Stewardship(AWS)会議~

プログラム(講演者、敬称略)

● はじめに

並木崇:WWFジャパン自然保護室淡水グループ長

● SBTN/TNFDをはじめとする水に関する国際動向と今後

ライラン・ドブソン:WWFインターナショナル シニア・ウォーター・スチュワードシップ・マネージャー

● AWSからみたSBTN/TNFDと今後

スコット・マクレディ:AWS Chief Strategy Officer

● AWS認証取得の価値とメリット

エイドリアン・シム:AWS:CEO

● 企業向けAWS研修プログラムのご案内

瀬田玄通:サントリーホールディングス株式会社サステナビリティ経営推進本部課長

● まとめ

並木崇:WWFジャパン自然保護室淡水グループ長

ライラン・ドブソン:WWFインターナショナル シニア・ウォーター・スチュワードシップ・マネージャー

各講演の抄録

はじめに

並木崇:WWFジャパン自然保護室淡水グループ長

© WWFジャパン

冒頭、WWFジャパン自然保護室の淡水グループ長、並木崇より、今回のウェビナーの主旨を説明しました。

並木は日本をはじめ、モンゴルやブラジルなど、自身が目にしてきた世界各地で起きている水環境の危機と、この20年間で生じた深刻な「時代の変化」について説明。企業がなぜ、気候変動だけでなく、水の問題にも取り組まねばならないのか。その答えを広く考えていただく一つの機会として、今回のセミナーを開催したことをお話ししました。

SBTN/TNFDをはじめとする水に関する国際動向と今後

ライラン・ドブソン:WWFインターナショナル シニア・ウォーター・スチュワードシップ・マネージャー

企業の責任ある水利用管理(ウォーター・スチュワードシップ)と水戦略策定が専門。個社ごとの状況に基づく水戦略やサステナビリティ戦略の強化に取り組み、企業が深刻なリスクをより適切に管理し、社会からの期待の変化や個社ごとの状況にどのように対応するかについて、15年以上にわたり携わってきている。

まず、WWFインターナショナルで水リスクの問題に取り組んでいる、シニア・ウォーター・スチュワードシップ・マネージャーのライラン・ドブソンより、流域での責任ある水利用管理に向けた取り組みである「ウォーター・スチュワードシップ」の戦略について解説しました。

ライランは、ウォーター・スチュワードシップが、世界の企業の水に関する戦略が必要とする役割を担っている、と説明。水には、企業が留意すべき、さまざまなリスクがあることを指摘しました。

世界経済フォーラムの評価でも、グローバル・リスクのTOP5には、2012年以降、水が必ず入っており、さらに水に関係する要素も多数入っていることを概説。

また、こうした水の多面的なリスクを示しつつ、今後の展望として、2030年から2050年までの水リスクのシナリオも提示。ここ数年の報道の内容、災害を見ても、自社にとってのさまざまな水リスクが存在していることを、日本企業も理解しておく必要があることを示しました。

ライランはこの水の問題が、グローバルなリスクであると同時に、局地的でローカルな問題である点にも言及し、作業や企業によってバリューチェーン上での水への関係の度合いや、状況が異なる点を指摘。

さらに、水は使用量だけが問題なのではなく、どのような場所で水を利用しているかも重要な視点になることを説明しました。たとえば、海外で操業している企業の場合は、その現地の国の地域の水に、強く依存することになります。つまり、その国の水、流域の人の暮らしや自然環境にも留意する必要が出てきます。乾燥した、水が貴重な場所であれば、リサイクルする排水の質を最高レベルにし、影響をおさえるなど、アクションについての質を上げる必要があります。

それは例えば節水などの効率性だけでなく、流域全体を見たうえで、量だけでなく質も重要です。ライランは、こうした観点からも、水に関する課題は確実に拡大しており、企業にとっては「影響」だけでなく、「依存」の要素があることを強調しました。

そして、企業がとるべき戦略として、コレクティブアクションと、ローカルな視点を持った流域への投資拡大、またバリューチェーン全体を俯瞰した取り組みの深化、最後に情報の開示と実行が必要であると指摘。

さまざまなイニシアティブや、リスク診断のためのツール、規格、情報開示のプラットフォーム、コミットメントなどの活用も視野に入れながら、日本企業も、ビジネスにおける戦略的なテーマの1つとして水を扱うべきことを訴えました。

最後にライランは、水の回復力を生み出すには、魚が生きられるきれいな水、つまり健全な水の生態系が必要であることを説き、それを守ることに企業が取り組むことは、さまざまなリスクを回避し、ビジネスにチャンスをもたらすメリットにもなることを指摘。

日本企業の今後の動きに対し、期待を述べました。

AWSからみたSBTN/TNFDと今後

スコット・マクレディ:AWS Chief Strategy Officer

水を使用する主要な業界とバリューチェーン上で繋がりのある民間、公共、市民社会組織の戦略的なウォーター・スチュワードシップへの参画を牽引。最近ではWWFや CDPなどの水の主要な団体とともにSBTNにおけるウォーター・スチュワードシップの枠組み開発に携わる。

AWSの戦略を担当する、スコット・マクレディは、AWSには、WWFをはじめとさまざまな団体・機関が関与し、相互の視点や重視する点の違いを活かしながら、取り組みを推進していること、それがAWSの強みになっていることを説明。また、これらが「同じ目的」と「役割の分担」という、2つの共通の視点を持っていると指摘しました。

そしてAWSの役割として、プロダクト(ツールや情報開示の仕組み)やイニシアティブ、すなわち他社と共に参加・活動できる場やそのためのマッピングを提供することがあると説明。

これらによる、企業にとって理想的なウォーター・スチュワードシップの進め方についてお話ししました。

スコットがまず指摘したのは、企業は水を「マテリアリティ」として捉える必要がある、ということ。そして、工場などを含む「流域」全体で何をするか、また優先度の高いエリアや取り組みは何か、といった見極めを含む、自社企業のビジョンづくりが大事であることを指摘しました。

もちろんそのためには、各現場・流域にどのような問題があるのかを把握する必要が出てきます。その解決を、関係するさまざまなステークホルダーと目指していくこと、さらにその解決をどうやって実現したのか、企業としての方針やそれに基づく取り組みの情報の開示が重要であり、今まで対話した投資家や金融機関などもこうした対応をきちんとやっている企業を評価していると話しました。

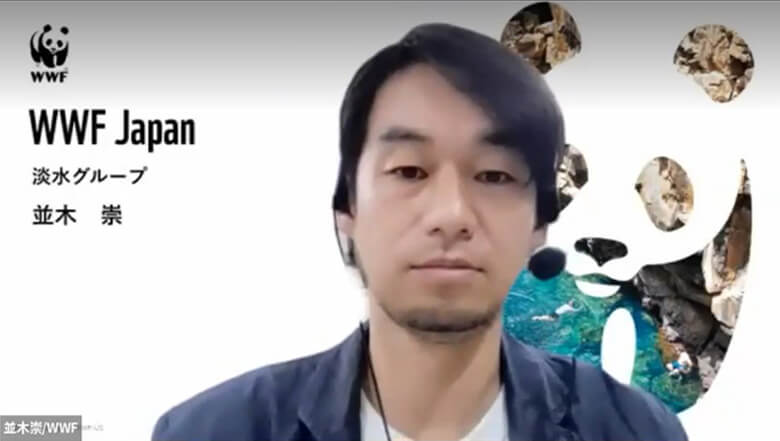

次にスコットは、企業が水リスクに取り組む上で、「ターゲット(目標)」と「スタンダード(規準)」の違いをしっかり認識し、その違いを意識しながら、取り組んでいく必要があると述べました。

実際、規格を持つことで、企業は目標達成に向けた具体的なアクションを取りやすくなり、継続的な改善も可能になります。

互いを補完し合うものとして、目標と規格を機能させ、運用していくことの重要さを指摘しました。

スコットは最後に、このAWSの規格とSBTNの水に関連したテーマについて触れ、企業としてはAWSの規格を適用することが、水のSBTNの目標設定に貢献する、と説明。9月に予定されているSBTNの詳細の発表に向け、AWSとしても、ニュースレター等で情報を発信していく、とお話ししました。

【質疑応答】

Q:企業にとって、水は他と比べて優先すべきテーマでしょうか? 他にもたくさんの課題や重要なことがある中で、水がどれくらい重要かを教えてほしい。

A(ライアン):水の場合は企業によって、重要性や状況が異なります。水が常に最重要とは限りません。同じ業種の企業でも、工場のある場所はそれぞれ違いますから、水への影響度や依存度も当然変わってくる。評価もそれによって変化するわけです。ですから、最初に評価をする段階で、影響度と依存度を分析しなければなりません。また、その考え方は、プラスチック汚染や気候変動にも当てはめてみて判断する事が大事です。バリューチェーン上のどこで、何が重要になってくるか。それを見極めながら、水と事業のかかわりの中で、優先度を判断していくべきと思います。

Q:日本では水不足についての課題意識が低いように思われます。日本にはどんな課題があるでしょうか?

A:(ライアン)日本は、水に恵まれた国、という印象はあると思います。ですが、気候変動の影響も大きくなっていますし、洪水の被害も増えています。これまでは水リスクが低いと思われていた地域でも、状況が変わり始めているのです。今は大丈夫でも、今後は変化が起きてくるかもしれません。そうした中では、企業は自社のビジネスが、水に及ぼす「影響」だけでなく、どこに「依存」しているかも、把握しなければなりません。サプライチェーンの継続性を考える上でも、それは必要な点です。

A:(並木)水の場合、流域によって状況が異なります。日本の都市の中でも洪水の被害が甚大な地域もあるし、地下水に頼っているが水不足のリスクを感じている地域もある。豪雨や洪水の被害はヨーロッパやアジアでも起きていますが、状況は流域によって異っています。つまり、課題への意識の持ち方も、一様ではないということです。水の問題は、個別具体的な状況の中で、重要性や優先度を確認していくしかない問題です。

Q:日本の工場で水消費をデータ管理し、水を浄化して循環させ、工場内でビオトープを実現していれば、AWS認証は取得しやすくなるものでしょうか?

A(ライアン):AWSは工場などの限られたエリア内で、水を管理するための仕組みではありません。それは工場一帯で、水を「マネジメント」する取り組みですが、AWSの目的は、流域全体を見ながら、工場の周辺だけでなく、水の流れがつなぐ流域全体で、さまざまなステークホルダーと協力しながら、「スチュワードシップ」を確立することです。AWS認証を取得するためには、そうした観点が必要になります。

AWS認証取得の価値とメリット

エイドリアン・シム:AWS:CEO

Alliance for Water Stewardship のCEOとしてAWSの先駆的な活動を率いる。2011年に参画して以来、統括責任者として淡水資源の保護に必要な多様な組織間の連携に向けて、AWSを真のグローバルなネットワークへと発展させる。

AWSのCEOを務めるエイドリアン・シムからは、AWSについての基本的な情報の紹介と、企業の水に対する取り組みにおいては、自社拠点での法令順守や内部ガバナンスといった取り組みを中心とする「マネジメント」をさらに発展させ、流域全体を視野に入れ、他のステークホルダーとも連携した「スチュワードシップ」の取り組みが重要である、というお話をいただきました。

AWSは、自発的に産まれたマーケットベースの国際的な組織で、次の3つの目的を設定しています。

- 集う:異なる利害関係者が集まり、知識を共有する。人材の育成。

- 定義づける:AWS規格における優れたウォーター・スチュワードシップ

- 評価する:ベストプラクティスと信頼性のある主張を可能にする

これには現在、160余りの組織や企業、NGO、行政機関が参加。

さらに、これらの主体による、農業サプライチェーン、食品&飲料、ICT&マイクロエレクトロニクス、医療品・ケミカル、パーソナルケア、繊維&アパレルという、5つのセクター・ワーキンググループが設けられ、それぞれ活動に取り組んでいます。

これらは、業界ごとに集まり、業界ごとにみられる課題を共有し、独自のウォーター・スチュワードシップを促進する仕組みです。

AWSが目指すのは、社会的、経済的、環境的にバランスの取れた水の利用を実現することで、次の5つの成果を目指しています。

- 適切な水資源ガバナンス

- 持続可能な水収支

- 適切な水質

- 水資源に関連する重要区域

- すべての人へ安全な水と衛生設備、衛生環境を提供(WASH)

実際の流域や、関与する企業の業態、数によって、重点的に取り組むべき内容は変化し、関与するステークホルダーも異なってきますが、そうした中で現状、世界にあるAWSの認証サイトは263、登録サイトは230を数えます。

さらに、エイドリアンは、11のステップを持つ、ウォーター・スチュワードシップの取り組みの流れを解説。各段階では、さまざまなツールが活用できること、そして企業として目標を明確に持つことが、何よりも重要であることを指摘しました。

そして、実際の認証によって得られる、企業のベネフィットとして、次の6つがあることを強調しました。

- 投資家の信頼獲得

- 顧客との信頼関係構築

- 社会的営業免許の獲得(*)

- ブランドの認知向上

- 規制当局や政策立案者との対話

- コスト削減

(*社会的営業免許:企業が営業活動を継続するには、社会に貢献する必要があるという考え方)

また、エイドリアンからは、水リスクが大きく、産業にとっても水が重要な地域で、取り組みを行なう際に活用できる5つの規格「インパクト・アクセレレーター」についても、ご説明をいただきました。その内容は次の通りです。

- (水課題に関する)情報の収集と理解

- (企業としての)コミットメントと計画策定

- (地域におけるウォーター・スチュワードシップの)実施

- (計画の実施パフォーマンスを)評価

- 対話と情報開示

この規格を活用したアプローチによって、エイドリアンは企業が、投資の最大化や普及の促進、業界連携の促進、信頼性の向上、水以外の分野のサステナビリティの取り組み強化、そしてコストの削減といったメリットを手にできることも指摘しました。

自社がビジネスを展開するエリアには、どのような水リスクがあるのか。それをまず把握しつつ、流域でのコレクティブアクションにステップアップしていくこと。これがAWSの目指す、ウォーター・スチュワードシップの取り組みであり、企業にもメリットをもたらすものです。

エイドリアンは最後に、こうした取り組みに自主的に取り組む、企業のリーダーシップの重要性を指摘。それを促進するための取り組みとして、AWSが提供している企業向け研修プログラムへの参加を呼び掛けると共に、日本の企業にもリーダーシップの発揮を期待しています、という言葉で締めくくりました。

企業向けAWS研修プログラムのご案内

瀬田玄通:サントリーホールディングス株式会社サステナビリティ経営推進本部課長

水分野における「環境目標2030」の推進を統括するとともに、水源涵養活動や次世代環境教育「水育」をグローバルに展開する各国プロジェクトを主導。

次に、日本でAWS認証の取得第一号を果たし、現在国内でのAWSの普及活動にもあたっている、サントリーホールディングス株式会社サステナビリティ経営推進本部の瀬田課長より、企業が流域管理に向けた一歩を踏み出すにあたり、どういった取り組みが必要とされるのか、その具体的な手立てとして、今秋、日本での実施が予定されている、AWSによる企業向けの研修プログラムの紹介がありました。

瀬田課長は、近年の企業やNGOなどのグローバルな動きとして、連携を超えて、convergence(収束)が志向されていることに触れ、TNFDやSBTNといった、環境の取り組みに関連する情報の開示や、目標設定のプロセスの統合的な運営基準の整備が進んでいることを指摘。水の分野でも、こうした傾向が強まる中で、TNFDやSBTNにおいては目標の設定に向けたアプローチで相互に連携しているものの、現状ではその達成のための方法や効果測定の基準などは、まだ公開されていないことも説明。AWS規格はウォーター•スチュワードシップの具体的な進め方を網羅しており、AWSとSBTN の目標設定と方法論の側面で今後相互に補完し、連携していくことから、AWS 規格を活用することの意味合いを強調されました。

このような国際的な動きの中、AWSでは日本でもAWS規格の普及と認証の取得を促すため、日本語版の様々なプログラムの提供を準備しており、2023年秋からはその一環として、日本企業向けオンライン・トレーニング(日本語)の開催を予定しています。

トレーニングの参加対象となるのは、水やCSR活動に関係した部署の企業の担当者で、ウォーター・スチュワードシップの基礎知識と活動について学びながら、実際のAWS認証の取得に役立つノウハウを身に着けていきます。

瀬田課長はこうした取り組みを通じて、機会と情報を提供し、関心をお持ちの方はぜひ意思表示をしてほしい、と呼びかけました。

まとめ

並木崇:WWFジャパン自然保護室淡水グループ長

ライラン・ドブソン:WWFインターナショナル シニア・ウォーター・スチュワードシップ・マネージャー

最後に、WWFジャパンの並木より、全体の総括を行ない、各講演者に共通したメッセージとして、自社などの向上のある敷地を超えた流域という視野での取り組みと、「マネジメントからスチュワードシップ」へ、というこれからの企業の水利用管理の在り方について振り返りました。

また、その他の重要な点として、水に関連した気候変動を含むさまざまな側面の課題があること、使う水の量や質だけでなく衛生や生物多様性など、目を向けるべき点が、地域や企業ごとに異なった形で存在することを確認しました。

さらに、企業の水リスクとしては、他国(輸入元)での原材料の調達に際して生じるリスクがあることについても、気にする必要があるほか、直接の事業以外のところに大きなリスクが存在する可能性もあります。

最後に、水リスクが、気候変動の脅威と相まって大きくなってくる中、ウォーター・スチュワードシップの取り組みが、今後のビジネス、企業活動にとって、欠かせない要素となってくることに言及。

日本企業が責任ある水利用管理に向けて、どのような情報を収集し、取り組みを行なっていけばよいのか、その機会の一つとして、AWSが2023年秋の開催を準備している企業向けワークショップについて紹介しました。

【一問一答による深掘り】

ここからは、並木からライランに向けて質問をし、ライランに回答してもらう形で、ウォーター・スチュワードシップの深掘りを進めました。

Q:(並木)金融やNGOは今後、企業に対し、どのような水の課題への対応を求めてくるでしょうか?

A(ライラン):企業に投資をしている金融が求めてくることは、多いと思います。その企業が接している、環境的リスク、社会的リスク、その中で、水についての質問は、今後かなり増えてくるでしょう。水リスクをどう評価しているか、その結果はどうだったのか、などなど。私たちが金融機関と話す機会があれば、金融機関は企業にどのような水リスクが存在し、どのようにそのリスクを把握しているかを知りたいと思うでしょうし、実際に質問もより具体的になってくるでしょう。また、将来の水リスクについても、どう捉えているのか聞かれるでしょう。

Q:企業はどのような水目標を掲げるべきでしょうか? 節水や水使用量などを重要視している企業も多いと思いますが今後どのような視点が重視されるでしょうか。具体的な指標や事例があれば教えて下さい。

A(ライラン):報告とパフォーマンスは分けた方がいいと思います。CDPやTNFDなどいろいろなレポートはありますが、そこで報告する水関連の情報が、実際の水に関連する自社の取り組みと、100%一致する必要はありません。実際に戦略を立てていく時に、水の生態系に対する理解、どのような形で測定し、報告するか、それぞれ見極める必要があります。

目標の在り方、課題は色々ありますが、水については、普遍的な答えはありません。大事なのは、ローカルな地域で、必要な対策や、割くべきリソースについて、きちんと理解ができているかどうか、という点です。特に水が貴重な地域であれば、水質などの課題はより重要になりますし、水の効率性を高めていくことが求められます。そういった取り組みが、ローカルな状況に合わせ、科学的にも整合性のとれたものになっているか。そして、同じ流域で活動するさまざまな主体と連携した、コレクティブアクションができているか。こうした点が、ウォーター・スチュワードシップを進めていく上で重要です。

WWFウォーター・リスク・フィルターなどによるサプライチェーン全体を俯瞰した上での水リスク把握、優先的に取り組む重要な拠点の特定、コレクティブアクションへの参加・投資などを通じてウォーター・スチュワードシップを進めることで、水リスクや淡水生態系の保全に貢献するとして、会は締めくくられました。

AWSによる企業向けワークショップについて

AWSによる日本企業向けのワークショップについて、ご質問、ご関心をお持ちの企業関係者の方は、下記までお気軽にお問い合わせください。

WWFジャパン 淡水グループ

water@wwf.or.jp