「自然を守るって、人間にしかできない仕事だから!」自然保護室森林担当インタビュー(後編)

2019/04/25

WWFってパンダマークの動物を保護している団体?

いえいえ、もっといろいろやっています。知っているようで知らないWWFのこと。WWFスタッフが語る、仕事のこと、働いている人たちのこと、これからのこと・・・。

なかなかお伝えできていないお話しを、WWFジャパンスタッフへのインタビューという形式でお伝えいたします!

今回は、自然保護室・森林グループに所属する相馬真紀子です。(後編)

自然保護室 森林グループ

相馬真紀子

主にインドネシアの森林とトラやゾウの生息地保全プロジェクトを担当。

子どもの頃は毎日のように海や山や川で遊び、ガールスカウトに入って毎年キャンプに行っていました。大人になっても、気づけば自然とかかわる仕事を選んでいました。趣味はビールの飲み比べと野菜の食べ比べで、特技はどんな国で何を出されても美味しく食べられることです。

動物は大切。でも人間の目線も忘れない。

スマトラ島リアウ州のテッソニロ国立公園で野生のゾウと触れ合っているところ

——相馬さんがこの仕事をしていてよかったなと思うことはりますか?

現場があって、体感度があるのはこの仕事の醍醐味です。ODAのコンサルタント時代は、私は主にODAプロジェクトの評価や調査の仕事をしていました。もちろん評価や調査でも現場には行くのですが、現地の政府機関との折衝が主な仕事で、現場の住民の方とそこまで密にかかわる機会はあまりありませんでした。

悲しいことですが、この間は、ゾウと衝突して亡くなった農家の方がいました。

——ゾウに人が踏まれて亡くなることがあるんですね。

ずっと起こっていなかったのですが、スマトラ南部で今年の7月と9月にありました。ある農家さんが自分たちのパーム農園を壊してしまったゾウを追い払おうとして、事故に…。

そもそも亡くなった農家さんが作ったパーム農園の場所は、国立公園の保護林でゾウたちの生息地。農園を作ることは違法です。けれど、農家の人たちはそのことを知らないし、ゾウたちももちろん知りません。

——パーム油をめぐる問題は以前からWWFでも取り上げられていますよね。

パーム油産業は熱帯の森林破壊に大きく関わっています。持続可能な産業に変えるように私たちも動いていますが、現場に行くと問題の根は深いなと強く感じます。

——課題の多い仕事をされる中で、大事にしていることはありますか?

動物も好きだし、熱帯雨林も好きなんですけど自然を守るって、人間にしかできない仕事だと思っているので。動物と森だけでなく、そこに住んでいる方の生活も大事にしたいですね。

ゾウと衝突して亡くなられた方も、ここに住んではいけない、こんな危険があるよ、と知っていたら事故を防げたかもしれません。もしここまでパームオイルの需要がなければ、農家の人も違法までしてパーム農園を作らなかったかもしれないですし。

なので、ただ動物がかわいそうだから動物を守るのではなくて、人間の目線を持ちながら取り組むことを心がけています。

——なるほど。現地の方にはどんなアプローチを?

私が担当している現場では、人と野生動物の衝突回避の活動では住民への啓発や住民によるパトロールや、トラに遭遇した時のトレーニングなどをおこなっています。人と野生動物の衝突による悲しい事故は本当に絶えないので。

——トラに遭遇…一生ないかもしれませんが、もし会った時はどうすれば?

トラは後ろから襲ってくるので、怖いと思っても振り返らずに後ずさりするか、頭の後ろ側にお面をつけて森を歩くのが良いそうです。

——現地の人たちにとって野生動物はどんな存在なのでしょうか?

スマトラ島のスマトラトラは絶滅危惧種ですが、住民たちからすれば財産のような家畜(ヤギ)を、トラが食べてしまったり、ゾウもせっかく植えた農作物をたべてしまう害獣と思われ、とても嫌がられていることも多いです。中には、農薬に毒を混ぜてトラやゾウを殺してしまう農家の人もいます。

——今後、相馬さんの活動の目標やこんな風になったらいいなと思うことはありますか?

人間と動物が共生していけるような社会、コミュニティを作るために尽力していきたいです。まだまだ自分に十分なことができているとは言えませんが効果的な方法を現地の人たちと考えていけたらと思っています。出張で現場に入るたびに、野生生物と人間が争わずに暮らしていけるコミュニティをどうやってつくっていこうかと、現地の方々が活発に意見を交わす姿を見せてもらっています。「なるほど!」と思うようなアイデアもたくさんあり、今後がとても楽しみです。

あと、ここ数年をかけて変えていけるんじゃないかと思っているのは日本での購買行動です。

スマトラやボルネオも天然ゴムやパームオイルや珈琲など輸出向けの商品、一次産品をつくるために森を伐ることで動物の生息地が減り、人と野生動物の衝突が生まれています。

そんな野生動物を守るためにWWFでは生息域である森林を増やしていきたい。けれど森林を増やすためには森林を使って森林一次産品を作っている人たちと競合してしまう。そこを解決していかなくてはと感じます。

現地でいくらがんばっても日本や先進国から一次産品の需要がなくならないかぎり、問題の解決にはつながりません。企業や消費者などに 「購買行動や調達行動を変えてみませんか?」と働きかけていきたいです。

——ひとりの消費者として購買行動を変えるというのは、実はいちばん身近な、環境問題への貢献かもしれませんね。

中道を行く。

——環境保全のためには、企業や消費者に調達行動、購買行動を変える必要があると前にもおっしゃっていましたが、どんなアプローチをされているのでしょうか?

森林グループだと紙、天然ゴム、パームオイルの各担当者が企業を回って働きかけています。私は木材担当なので、木材商社などに呼びかけていますが、我々の話をきいていただけないこともあります。

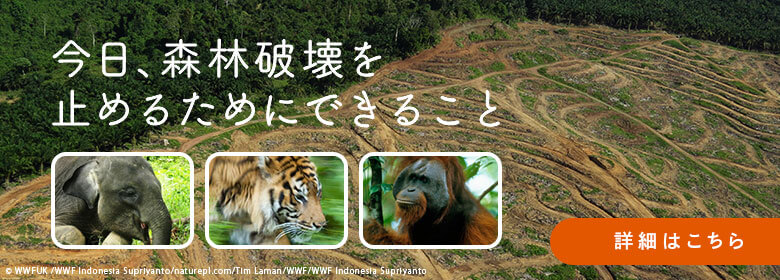

パーム植栽のために皆伐された森

——消費者として森林保全のために何かできることはあるのでしょうか?

たとえば、普及活動をしている森林認証、FSC(Forest Stewardship Council ®)

マークがついた製品を購入していただくと、間接的に世界の森林保全を支援できます。

——FSCマーク、あまり見かけた記憶がないです…。オーガニック認証の製品なら目にする機会も多いのですが。

最近は日本でもオーガニック認証の製品が増えましたよね。FSCも日本での知名度は少しずつ向上しているとは思いますが、まだまだよく知られている、とは言えないかも。。。身近なところだと、ネピアのティッシュボックスの裏にありますね。

ネピア「ネピネピメイト ティッシュ」

——WWFの事業って幅広いですね。ゆえに何をしている団体なのか分かりにくいのかも。

WWFが、森林だけ、気候変動だけ、海だけ、と特定のジャンルだけに取り組んでいたら分かりやすいのかもしれませんが。

——その一つ一つに専門性が求められ、すごく時間がかかることなんですね。

はい。専門性だけではなく、多くの関係者に協力してもらいながら進めていかなければなりません。たとえば、私たちは、企業にこれをやめて、あれをやめてと迫るのではなく、我々と一緒に持続可能な調達を目指しませんか?と提案します。地球規模の環境問題の解決には、企業の参加が不可欠だと考えているんです。だから企業の方々と対話を重ねて信頼関係を築き、少しずつ持続可能な方向に舵を切っていただこう、というスタンスです。

——中道を行く!

そうですね。たしかに、中道を行っているように見えるかもしれません(笑)。それでも、実は芯の強い人が集まっていますから、ねばり強く取り組んでいきたいと思っています。

——聞けば聞くほど、環境問題の取り組みは地道な活動の積み重ねが必要なのだと感じます。貴重なお話をありがとうございました。相馬さんの今後の活動を楽しみにしています。

(文:島田零子)

地球から、森がなくなってしまう前に。

森のない世界では、野生動物も人も、暮らしていくことはできません。私たちと一緒に、できることを、今日からはじめてみませんか?