パーム油の問題とは?私たちの暮らしと熱帯林の破壊をつなぐもの

2019/10/16

- この記事のポイント

- パーム油の生産は、熱帯林減少の最大の要因の一つとされています。ポテトチップスやパンなどの加工食品、洗剤、せっけん、化粧品…使われている製品を挙げればきりがないほど、パーム油は日本の私たちの生活とは切っても切り離せない身近な植物油です。国内使用量を100%輸入でまかなう日本は、パーム油の生産がもたらすさまざまな問題に対し、大きな責任を担うアジアの消費国として、今、早急な対応が求められています。

パーム油とは?

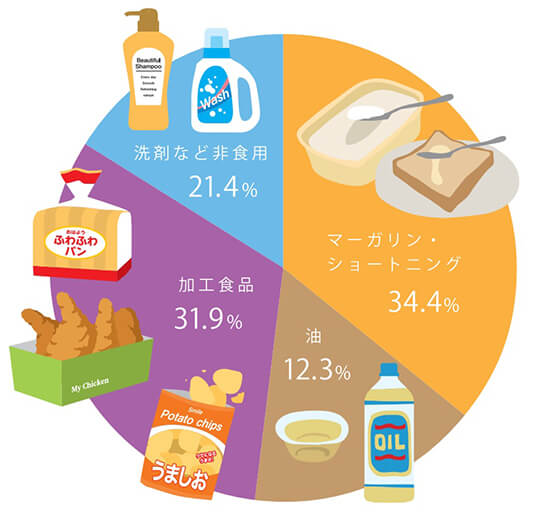

何に使われているの?

朝から夜まで使ったり食べたりしている油、パーム油

パーム油は世界で一番多く使われている植物油です。スーパーに並ぶ商品の約半分に含まれていると言われ、パンや、ポテトチップスなどの加工食品に多く含まれています。食品への利用が全体の8割を占めますが、他にも、食器・洗濯・掃除用の洗剤やシャンプーにも使用され、石けんには主成分として含まれています。

また近年、国内ではバイオマス燃料としてパーム油を利用する事例も増えています。

パーム油の使用用途 出典:農林水産省「我が国の油脂事情」パーム油・核油用途別消費量(2015)

インドネシアで売られている調理用のパーム油

パーム油は、比較的高い温度でも固まりやすい油です。

年間を通じて気温の高い熱帯の国々では、家庭用にパーム油を使用する地域もありますが、日本では冬に固まってしまうため、「油」として、店頭で販売されることはほとんどありません。

ただ、コンビニやスーパー、外食チェーン店などで提供されるフライドチキンやコロッケ、またドーナツなどの揚げ油としては、日本でも広く使用されています。

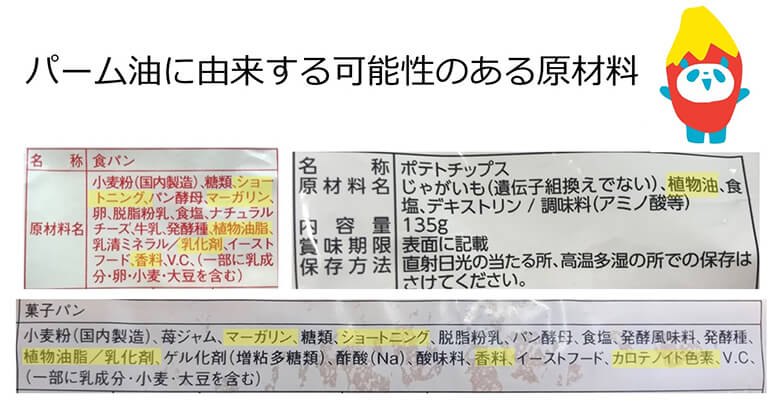

パーム油がもつ、たくさんの別名

パーム油に由来する原材料は、別の名称で表記されることが多いため、一般的に「パーム油」という油が知られることは、あまりありません。

実際の原料表示などの表記では、パーム油は次のような名称で記述されています。

- 植物油

- 植物油脂

- ショートニング

- マーガリン

- グリセリン

- 界面活性剤 など

日本では「ヤシ油」と間違われてしまうこともありますが、「ヤシ油」はココナッツの実から採れるココナッツオイルを指します。パーム油は、アブラヤシの実から絞り採れる油です。

また、アブラヤシは、英語で「oil palm(オイルパーム)」です。そのためか、日本では「パームヤシ」と呼ばれることもありますが、正式な和名は「アブラヤシ」です。

黄色く表示された原材料には、パーム油が含まれていると考えられる。原材料は、使用した量の多い順番に表示されるが、加工段階で揚げ油などとして使用されたパーム油は、多量であっても商品自体に含まれないため、順番が後の方になることが多い。

パーム油の生産現場

熱帯でしか生産できないパーム油

左:アブラヤシの実がついた果房。重さは20㎏~40kg。右:アブラヤシの木。高い木だと20m以上になる。

パーム油の原料は、アブラヤシの木になる「果房」と呼ばれる果実の房です。果房からは、2種類の油を採ることができます。果房の実の部分から採れるパーム油と、種の部分から採れるパーム核油です。

アブラヤシの果房の断面図。黄色い部分が実、白い部分が種。

アブラヤシが栽培できるのは、日差しが強く、雨量の多い赤道周辺の熱帯に限られます。もともとは西アフリカ原産の植物ですが、100年以上前に東南アジアに輸出され、今ではインドネシアとマレーシアを中心に、各熱帯の国々で栽培されています。

増え続ける世界の需要

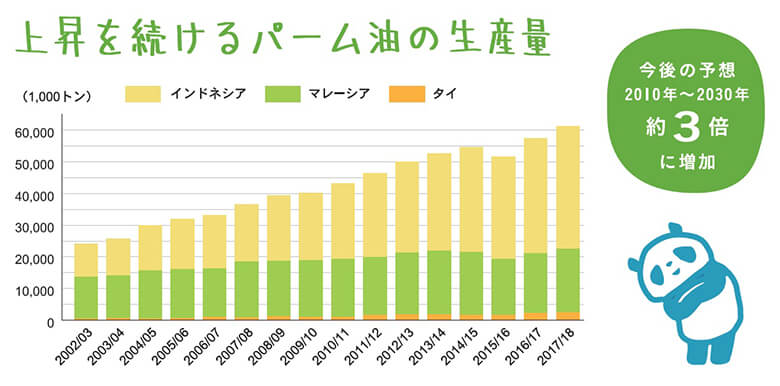

現在、世界では、毎年約7,000万トンのパーム油が生産されています。

その生産の約90%を担うのが、東南アジアのインドネシア(約55%)、マレーシア(約32%)、タイ(約3%)の3国です。過去10年間で、タイやマレーシアの生産量は、あまり変わっていませんが、インドネシアでは約2倍に増え、今も増え続けています。

増え続けるパーム油の生産量

今後は、2010年~2030年の20年間で、世界のパーム油の生産量が、約3倍に増えることが見込まれています。

これだけ生産が増え続けている理由は、世界中のパーム油に対する需要です。

2050年に、人口が98億人になることが予測されている今、発展途上にある国々が、さらに便利で、安価で、清潔な生活を求めるようになったとき、人々の生活を支えるパーム油は、さらに欠かせない油になってゆくでしょう。

どうしてこんなに使われるの?

数多くある植物油の中でも、パーム油が世界一消費される植物油であることには、理由があります。

まずはその汎用性です。

パーム油はパンやお菓子、洗剤など、さまざまな商品に利用できます。

また、食品に使用するときは、トロっとした食感も、サクっとした食感も出すことができます。

他にも、他の植物油と違い、肥満や心筋梗塞を引き起こすとされるトランス脂肪酸を、ほとんど出さずに加工することができます。

さらに、苗を植えれば、年間を通して収穫できる時期が約20年以上続きます。

つまり、他の植物油に比べて、生産効率が高く、その収量が桁外れに多いのです。価格が安いことも、パーム油の魅力の一つと言えるでしょう。

パーム油の生産がもたらす7つの問題

パーム油が、世界中で幅広く利用される一方で、その生産に伴う開発は、東南アジアの熱帯林破壊をもたらす主因として指摘されてきました。

また、熱帯林破壊だけでなく、火災や泥炭地開発がもたらす気候変動(地球温暖化)への影響、開発に伴う人権侵害、アブラヤシ農園での劣悪な労働環境など、パーム油の生産に関わる問題はどれも深刻なものばかりです。

1)熱帯林への影響

鬱蒼と広がるインドネシアの熱帯林と、そこにすむオランウータン。

パーム油の主要生産国、インドネシアやマレーシアは、地球で最も生物多様性の豊かな熱帯林が広がる国々のひとつです。

しかし、かつての熱帯林は、パーム油の原料となるアブラヤシを栽培するために大規模に伐り開かれ、その姿をアブラヤシ農園に変えてきました。

空から見たアブラヤシ農園の様子。

中でもインドネシアのスマトラ島は、世界で最もパーム油の生産が盛んな島です。島の上空を飛行機で移動するとき、窓の外の景色を眺めれば、内陸からその海岸線ギリギリまで、アブラヤシ農園が広がっている様子を見ることができます。

スマトラ島は日本よりも1.25倍大きな島。30年前と比較すると、森は半分以下に減少、低地の森はほぼなくなっている。

日本の約2倍の大きさとなるインドネシアのボルネオ島も、沿岸部から内陸部に向かって急速にアブラヤシ農園が広がり、島の面積の約1/3にあたる森がすでに失われている。

2)泥炭地への影響

インドネシアの泥炭湿地林。枯れた植物が水の下につかり、分解しないまま堆積して泥炭地ができている。

熱帯林に時に隣接するように広がっている泥炭地もまた、アブラヤシ栽培のための農園拡大により、開発や火災の危機にさらされています。

泥炭地は、地球の陸地面積のわずか3%を占めるにすぎませんが、そこには世界中の森林を合わせたよりも多くの炭素が貯えられています。

アブラヤシの栽培が盛んなインドネシアのスマトラ島やボルネオ島は、泥炭地が広範囲に広がる特殊な地域の1つなのです。

泥炭地に含まれていた水分を取り除くために掘られた水路。

地中に多くの水分を含む泥炭地には、アブラヤシを直接植えることができません。

植えるためには、まず周辺に水路をつくり、土から水分を抜いた後に、上に生えている木々を伐採してゆきます。そして、水路の両脇から、泥炭が空気に触れて乾いてゆく場所を、整地するため、燃やすのです。

泥炭は、露出して空気に触れるだけでも、今まで水中で蓄えられていた大量の温室効果ガス(二酸化炭素など)が放出してしまいます。ましてや、燃やすことになれば、さらに多くの二酸化炭素などが、大気中に放出されることになります。

3)森林・泥炭火災への影響

泥炭火災の消火活動、インドネシアのボルネオ島にて。燃えている泥炭地の地中に水をかけている。

火災の被害が甚大であった2015年には、インドネシアの森林・泥炭地火災のみで、約17.50億トンの温室効果ガス(二酸化炭素換算)が排出されたことが推計されている。これは日本の年間総排出量約14.08億トンを大きく上回る量だった。

この、アブラヤシ農園の開発に伴う、森林や泥炭地における火入れの影響は、特に問題視されています。

インドネシアやマレーシアの森林や泥炭地の火災は、毎年、雨が少ない乾季(特に6月~10月ごろ)に多発しますが、その原因の多くは人の放った火だと考えられています。水が抜かれて乾いた泥炭地は、非常に燃えやすくなっている上、雨季が来るまで完全に火災を消し止めることが困難であることから、大量の温室効果ガスの発生源となってしまうのです。

こうした火入れは、法律で禁止されていますが、安価に手ばやく土地を整地できることから、乾季になると各地で放火が相次ぎ、そこから発生する煙は、時に海を越えた隣国にまで広がります。

煙は「煙害(ヘイズ)」と呼ばれ、過去には国際的な問題にまで発展することも、しばしばありました。こうした被害が、温暖化を加速させていることは言うまでもありません。

4)野生動物への影響

無計画なパーム油生産の拡大は、熱帯林を減少させるだけでなく、多くの野生動物から、すみかや食物、そして命を奪ってきました。

絶滅の危機に瀕しているオランウータン。

オランウータンは多くの果実を食べて生活している。

すみかの森と食物を失ったオランウータンがアブラヤシ農園に出没し、新芽を食べてしまうトラブルも起きています。そのため、農家に害獣として扱われてしまうことも珍しくないのです。

また、オランウータンの他にも、森を追われたアジアゾウなどの野生動物が、アブラヤシ農園に踏み入り、人と衝突する事故も頻繁に起きています。

アブラヤシの木に果房がなるまで、苗を植えてからは約3年かかります。しかし、ゾウが農園を踏み荒らして木を倒し、アブラヤシの新芽を食べて枯れさせてしまうと、一晩で農園は台無しになります。

さらに、森から出てきたゾウが、現場で実際に遭遇した人を死なせてしまう事件も、毎年のように起きています。

このため、自分たちの命と農園を守るために、ゾウの好きな果物に毒を入れて撒き、それをゾウに食べさせて殺してしまう、そんな悲劇の連鎖も起きているのです。

アジアゾウによる被害にあったアブラヤシ農園

スマトラ島で確認された、9歳の野生のアジアゾウ。罠でとらえられた後、餌を与えられず死んだとみられる。アジアゾウも絶滅危惧種である。

5)人への影響

アブラヤシ農園の開発で被害が及ぶのは、森にすむ野生動物だけではありません。森を利用して生きる周囲の地域の人々や、森の中に暮らす先住民の人々も、事前にその開発予定を知らされず、住む場所を失うケースもあります。

インドネシア・スマトラ島でアブラヤシの果房をトラックに積み込む人々

また、パーム油を生産するためのアブラヤシ農園で働く人たちに関わる児童労働や、強制労働も問題になっています。

インドネシアでも日本同様、児童労働は禁止されていますが、現地では、まだ中学生くらいに見える小柄な子が時に40kgにもなるアブラヤシの果房を運んでいる姿を見かけることもあります。

アブラヤシ農園を運営する企業に雇われて働く人々は、収穫量が目標の量に達しないと、減給されたり、支払われなかったりするケースがあります。そこで、子どもたちも学校に行かずに一緒に働くことがあるのです。

またマレーシアのアブラヤシ農園では、インドネシアやバングラデシュなどから来た人々が移民として働く中で、強制労働の問題が指摘されています。

契約よりも長時間、また厳しいノルマの元で働かされ、仕事を辞めて帰国したくても、企業がパスポートを取り上げているために辞めることが出来ず、強制的に働かされていることもあります。

毒性の強い除草剤を撒く際は、このように防具を付ける必要がある。しかし劣悪な労働環境下で、防具も与えられず、正しい使い方を知らされずに撒いて失明した人もいる。

6)生産者が抱える問題

パーム油は、大きく分けて、2つの規模の農家によって生産されています。

一つは、大企業が運営する、大規模な農園(プランテーション)。

もう一つは、2ha程度の小さな農園を営む村の小規模農家です。

大企業による生産には、さまざまな問題が伴う一方で、中には大きな資金や技術を活かし、森の環境や、働く人の人権に配慮した持続可能なパーム油の生産に取り組む例も増えてきました。

ところが現在、世界中で使われるパーム油の約40%の生産を担うとされる小規模農家の多くは、アブラヤシ農園の開発に伴うさまざまな問題に対応ができていません。

WWFジャパンが支援している小規模農家の村の人々。小規模農家とは、家族経営で通常約2ヘクタール前後(最大でも50ヘクタール)の大きさの農園を運営しているアブラヤシ農家を指す。インドネシア国内だけでも、こうした小規模農家は300万人いるとされる。

東南アジアでアブラヤシの栽培が盛んになったのは、ここ30~40年のことです。伝統的に栽培してきたわけではない多くの小規模農家は、知識や経験もない中でアブラヤシ農園をはじめ、その収益の低さから、経済的な問題に直面するようになりました。

適切な農園管理が行き届かず、細菌に感染してしまったアブラヤシの実と、害虫に食べられてしまっているアブラヤシの葉

そこでなんとか収益をあげるべく、周辺に残る森をさらに切り拓くことで、農園の拡大が図られました。

小規模農家とはいえ、300万人もの人々が、こうした森林破壊に関われば、その規模はきわめて大きなものとなります。

航空写真で確認できていた熱帯林が、一晩で消失してしまうことも珍しくありません。

7)パーム油を使わないことで生じる問題

パーム油の生産にこれほどの問題があることを知ると、「もうパーム油を使うのはやめよう」と思われるかもしれません。

しかし、パーム油の利用を避けることで、問題が解決されないどころか、さらなる森林破壊を引き起こしてしまう可能性があります。

人間にとって油は生活必需品。しかも、原材料としてパーム油が暮らしの中で担っている役割は、食品から日用品まできわめて多岐にわたります。

仮に、パーム油を世の中から排除したとしたら、たとえばパーム油を使って食品を作るメーカーは、代替油脂を使うことになるでしょう。

しかし現時点で、地球上にパーム油ほど生産性の高い植物油はありません。

他の作物、たとえば菜種や大豆などから、今のパーム油に匹敵する量の油を採ろうとすると、現在のパーム農園よりも、もっと広い土地が必要になるのです。

つまり他の植物油を生産する中で、さらなる森林破壊が生じるおそれがあるのです。

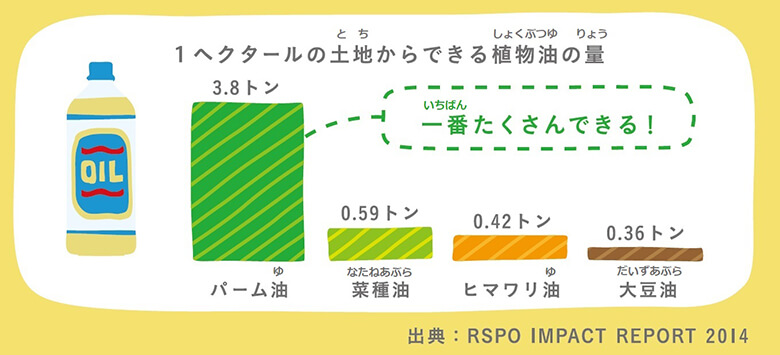

例えば1ヘクタールの土地に大豆を栽培すると0.36トンの大豆油が採れるが、アブラヤシを植えれば、3.8トンのパーム油を採ることができる。

人口増加に伴い、2050年には年間3億1000万トンの植物油が必要になることが予測されています。たとえば、そのすべての植物油を大豆から採るとすると、単純計算でも、ブラジルの国土面積(約8億5000万ヘクタール)と同じくらいの広さの大豆畑が必要になります。

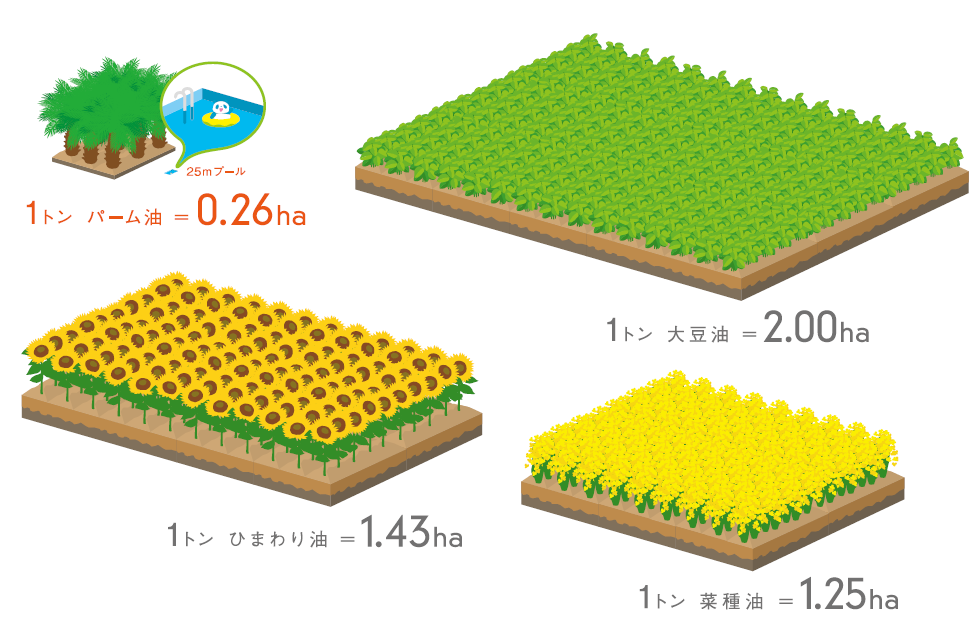

1トンの油を搾油するのに必要な栽培面積の違い

もともと、パーム油の原料であるアブラヤシはただの農作物です。農作物自体に問題があるわけではありません。つまり、パーム油を使うか使わないかではなく、「どのようにパーム油を生産するのか」という視点が、問題の本質であると、WWFは考えています。

日本が取り組むべきこと

パーム油の認証制度、RSPO

パーム油の生産が引き起こしている、さまざまな問題を解決する上で、現在もっとも重要なのは、環境や地域社会に配慮した「持続可能なパーム油」の生産を広げることです。

これを実現するための手段の一つとして、RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil)という国際組織が設立されました。

RSPOは「持続可能なパーム油のための円卓会議」の略です。

アブラヤシ農家、農園を所有する企業、油を加工する企業、パーム油で食品や洗剤などを作る企業、それを売るスーパーなどの小売業、またWWFのようなNGOなど、パーム油の生産と利用をめぐるさまざまな企業や団体、個人がメンバーとして参加し、パーム油の持続可能な生産と利用を目指しています。

RSPOの年次総会にて、世界中から集まったメンバーによる投票。ルールは改善のため、5年ごとに見直される。

WWFジャパンの取り組み

WWFジャパンは、持続可能なパーム油の普及をめざし、その生産国であるインドネシアと、消費国である日本、双方への働きかけを実施しています。

日本国内では、パーム油の購買、融資、利用に携わる企業が、環境に配慮したパーム油の調達を選択できるよう支援をしています。

ここ数年は日本でも、もともと取組みが進んでいた洗剤や石けん業界に加え、日本生活協同組合連合会やイオン株式会社などの小売業界、また食品企業が、RSPO認証油を導入する方針を策定するなど、その動きは活発化しています。

また生産国であるインドネシアでは、主にパーム油の小規模農家がRSPOの原則と基準を遵守してアブラヤシを生産できるよう、スマトラ島とボルネオ島での生産者支援を実施しています。

消費者にできること

こうしたWWFの取り組みには、日本にいる消費者のみなさんも、参加することが出来ます。

それは、「RSPO認証」を取得したパーム油を使った製品を、スーパーなどのお店で選ぶことです。

日本で販売されているRSPOマークのついた商品

日本でも、シャンプーや、石けん、洗剤など、RSPOマークがついた商品は、増えてきています。

こうした商品を手にしたときは、原材料表示を確認し、RSPOマークをぜひ探してみてください。

また見つからないときは、メーカーに「RSPOマークのついた商品を作ってください」とお問い合わせ窓口を通じてお願いしてみてください。

食品では、RSPOマークがついたものはまだ少ないですが、RSPO認証油を利用していながら、まだマークがついていない商品も多くあります。

消費者のみなさんが、環境や社会に配慮して作られたパーム油が使われているのかどうか関心を持つこと、メーカーにお問い合わせして聞いてみることは、製品にRSPOマークが付くきっかけになるでしょう。

こうした皆さんの1つ1つのアクションが、持続可能なパーム油への需要を高め、原産国が森の環境を守る機運につながります。

WWFジャパンは、これからも原産国でのパーム油の持続可能な生産を推進すると共に、日本でも企業と消費者に対して、環境に配慮したパーム油の調達や利用を求めてゆきます。

地球から、森がなくなってしまう前に。

森のない世界では、野生動物も人も、暮らしていくことはできません。私たちと一緒に、できることを、今日からはじめてみませんか?