「ずっと想い描いていた職場とは・・・」自然保護室森林担当インタビュー(前編)

2019/04/25

WWFってパンダマークの動物を保護している団体?

いえいえ、もっといろいろやっています。知っているようで知らないWWFのこと。WWFスタッフが語る、仕事のこと、働いている人たちのこと、これからのこと・・・。

なかなかお伝えできていないお話しを、WWFジャパンスタッフへのインタビューという形式でお伝えいたします!

今回は、自然保護室・森林グループに所属する相馬真紀子です。(前編)

自然保護室 森林グループ

相馬真紀子

主にインドネシアの森林とトラやゾウの生息地保全プロジェクトを担当。

子どもの頃は毎日のように海や山や川で遊び、ガールスカウトに入って毎年キャンプに行っていました。大人になっても、気づけば自然とかかわる仕事を選んでいました。趣味はビールの飲み比べと野菜の食べ比べで、特技はどんな国で何を出されても美味しく食べられることです。

NGOは敷居の高い世界?

——相馬さんはどんなお仕事をされているのですか?

インドネシアのスマトラ島とボルネオ島で、森林とトラやゾウの生息地の保全プロジェクトを担当しています。所属する自然保護室には、森林グループの他に気候や海洋のグループもあって、気候グループは“空のこと”、海洋グループは“海のこと”、森林グループは“陸のこと”に関わっています。

良い状態の森林(BBS国立公園@南部スマトラ)

——森林グループは何名のチームですか?

紙やパームオイルなどの商品や産品を担当する人、現場を担当する人、両方を担当する人、計6名です。

——WWFに入る時から、この仕事を目指していたのですか?

もともとはアメリカの大学で環境学を勉強していて、環境NGOで働きたいなと思っていました。ただやっぱりアメリカって20年前くらいは環境NGOで働くのはとても敷居が高かったんです。

生物学でものすごい博士号を持っている人や、弁護士の資格を持っている人で、なおかつ志が高くて、おまけにちょっと尖っている人が行くところというイメージがすごくあって。ちょっと近寄りがたいな…という気持ちでした。

——たしかに敷居が高そうなイメージがあります!

WWFに入るまではODA*やJICA、外務省などのコンサルタントを担当して、発展途上国の森林管理など今の仕事に近い仕事をしていましたが、去年一昨年くらいから初心に戻ってNGOで働きたいなと。WWFは、いつか働いてみたいとずっと思い続けていた場所です。

(*)ODA(Official Development Assistance:政府開発援助)とは、開発途上地域の開発を主たる目的とする政府及び政府関係機関による国際協力活動を指します。

——実際にWWFに入局されてみてどうですか?

いざ就職して仕事をしてみると、実際に博士号を持った人はたくさんいました。でも、自分が思っていたほどものすごい敷居の高い世界ではけしてなかったです。たぶん若い頃抱いていた妄想が…(笑)。

——WWFのスタッフにはどんな方たちが多いのでしょうか?

みなさん穏やかで親近感があり、心の中に強い意志を秘めている方が多いことが印象的です。

——これまでWWFで働く人たちは特別な能力や強い志はあるけど、ちょっと近寄りがたい気がしていました。けれど相馬さんのお話を聞いていると、環境問題に取り組む人たちが少し身近な存在に感じられます。情報の伝わり方で受ける印象は変わってきますね。

熱帯雨林が好き。

——相馬さんが環境の仕事をしたいと思ったきっかけは何だったのでしょう?

環境保全の仕事をしたいなというのは、漠然と子どものころから思っていましたね。大学で熱帯の森林や熱帯雨林の授業を聞いて熱帯ってすごくおもしろいな、って。

——熱帯!

はい。熱帯雨林に惹かれてしまって。熱帯雨林の仕事がいいなと思ってたんです。前職でも熱帯雨林があるフィリピンに関わる仕事を長く間、関わってきました。

スマトラ島中部の植林サイトで

——心惹かれる対象が動物ではなく熱帯雨林なのですね。

そうですね。動物というよりわりと熱帯雨林です。エキゾチックなジャングルみたいなところが好きです。実際に行くと熱帯なので虫がたくさんいて、大きなムカデや猛毒の毒蛇もいる。怖いこともありますね。

でも、インドネシアではよく動物のフンが道に落ちていて 「これはまだ10時間くらいしか経ってない。近くにトラがいるかもしれない!」ようなことをレンジャーから聞くとワクワクするというか。

——え!けっこう危ないところですよね。

すごいところまで来たなって思います。

——現場の仕事はどれくらいの期間でおこなっていますか?

基本的には一週間から10日の間の出張を2ヶ月に1回くらいの割合でしています。私は子どもが二人いて、そんなにたくさんは家を空けられないのですが。人によっては1ヶ月くらいの出張が年に2、3回、あとは単発のものをちょこちょこ、という感じです。

——現場ではどんな仕事をされているのですか?

いろいろな仕事がありますが、主に現地プロジェクトの計画づくりと進捗管理を一緒に行うことです。たとえば、サイの生態を調査するための自動撮影カメラを森に設置する時は、そのカメラが設置される場所を事前に視察して、設置した後はきちんと設置されているか確認にも行きます。

サポーターの方々からいただいたお金がきちんと使われていて、現地の人たちにとってちゃんとプラスになっているかを見るのが、いちばん大事な仕事です。

野生生物の観察のため、森の中にカメラトラップを仕掛けているところ。動くものにセンサーが反応して自動でシャッターが下りる仕組み。

——実際に現場へ行ってみるとなんだか話が違う、ということもあるのでしょうか?

インドネシアの場合、やっぱりお国柄が違うので、時間の感覚が違うというか、のんびりしているなぁと感じることがあります。たとえば、事務作業をいついつまでにやっておいてね!とお願いしても、「いつくらいまでに」というあいまいな言い方をしたりすると、こちらはきちんと伝えたつもりでも、想定していた期日までにはできていなかったり、ということが何度かありました。私がせっかちなだけかもしれませんが。

仕掛けるカメラの中身を確認するインドネシアの現地スタッフ

——え! まだできてないの?みたいなことですね。

はい。私たちは活動資金をサポーターさんたちから預かって送っているので、説明責任もあります。だからインドネシアにプッシュが必要だけど、向こうは文化が違うから「何をそんなに焦っているのだ?」と思われることがよくあります。きちんと相手の立場に立ってコミュニケーションをとることって大事だなぁと痛感しています。

——それは相馬さんのお仕事で苦労する部分でしょうか?

事務的な苦労でいうと、いちばん大きい苦労かもしれません。

——同じWWFのスタッフといえども、それぞれが育ってきた文化が違えば時間の感覚も違いますよね。自分たちの考え方を押し付けるのではなく、根気強くコミュニケーションを重ねていきながらプロジェクトを進行していくのは、とても大変な作業ではないかと想像します。

伝えることってむずかしい。

森の中で一休み

——相馬さんの仕事の中で、これはしんどい…みたいなことはありますか?

うーん。私たちWWFが取り組もうとしている問題って壮大で、言ってみれば地球規模で環境を良くする話です。みんなそれぞれが環境問題の大切さは分かっている。けれど私たちWWFのメッセージがストレートに受け止められるのはむずかしい。

たしかに私たちはNGOなので物を作っているわけでもないし、サービスを提供してお金を得るわけでもない。自分たちの目指すべき方向性や取り組みに賛同してもらって、多くの人たちから支援金をいただいて活動しています。

だから活動資金を役立て、私たちが得た現場でのことをもっと伝えたい。けれど、どんなに現場でしんどいことやひどい問題が起きても、ただそれをそのまま伝えるだけでは社会や企業は動いてくれるわけではありません。ジレンマというか葛藤です。

——伝えるってむずかしいですよね。

はい。私たちが現場で得た情報が、WWFの支援を集めるスタッフや活動を広めるスタッフが使う情報のすべてなので。

——情報の伝え方がむずかしい理由を教えてください。

WWFは科学的で中立な情報に基づいて活動しています。なので、自然保護室の人は現場でどんなことを見ていても感情的にならず、科学的で中立な情報を伝えなくてはなりません。そして情報は事実に忠実であることも絶対に必要なことです。

たとえば、たった数年で森林破壊がなくなったり、トラの数が急に2倍に増えたりすることは現実にはなかなか起こりません。その難しさを知っているからこそ、ものをいうときにはとても慎重になります。

——たしかに環境保全も動物保護も、急に良い結果って出ないですよね。

そうなんです。しかも現場の仕事って非常に地味だし、とても時間がかかります。辛抱強く、取り組む必要がある問題ですね。

——今までWWFから発表されている情報は厳しいものが多いので、目を背けてしまいがちでした。けれど、たくさんのスタッフの苦労によって伝えられる事実なんですよね。これからはしっかり読んで、受け止めようと思います。

(文:島田零子)

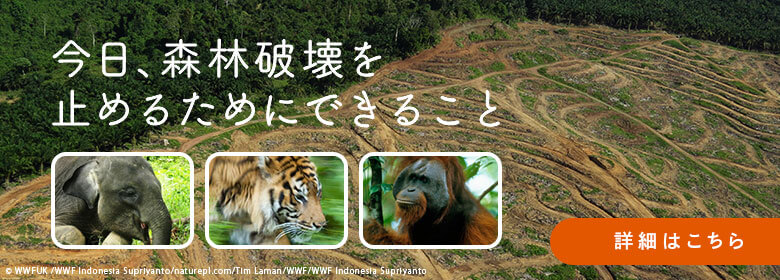

地球から、森がなくなってしまう前に。

森のない世界では、野生動物も人も、暮らしていくことはできません。私たちと一緒に、できることを、今日からはじめてみませんか?