「森」という空間が価値を生み出す!東白川村の挑戦

2022/05/24

先日、久しぶりに1泊2日で国内出張に行ってきました。(1日目のレポはページ下のリンク参照)

2日目の行先は、下呂温泉にほど近い岐阜県東白川村のFSC®認証の森。

この森の木材を使用してFSC®プロジェクト認証の住宅をつくっている愛知県の工務店「株式会社エコ建築考房」の皆様にお誘いいただき、植林ツアーに参加しました。

FSC®は、「森を守るマーク」としても知られる森林認証制度。Forest Stewardship Council®(森林管理協議会)の略で、そのラベルは、木材や紙などの林産物が、森林や周辺に暮らす人々の生活に配慮しながらつくられたことの証です。

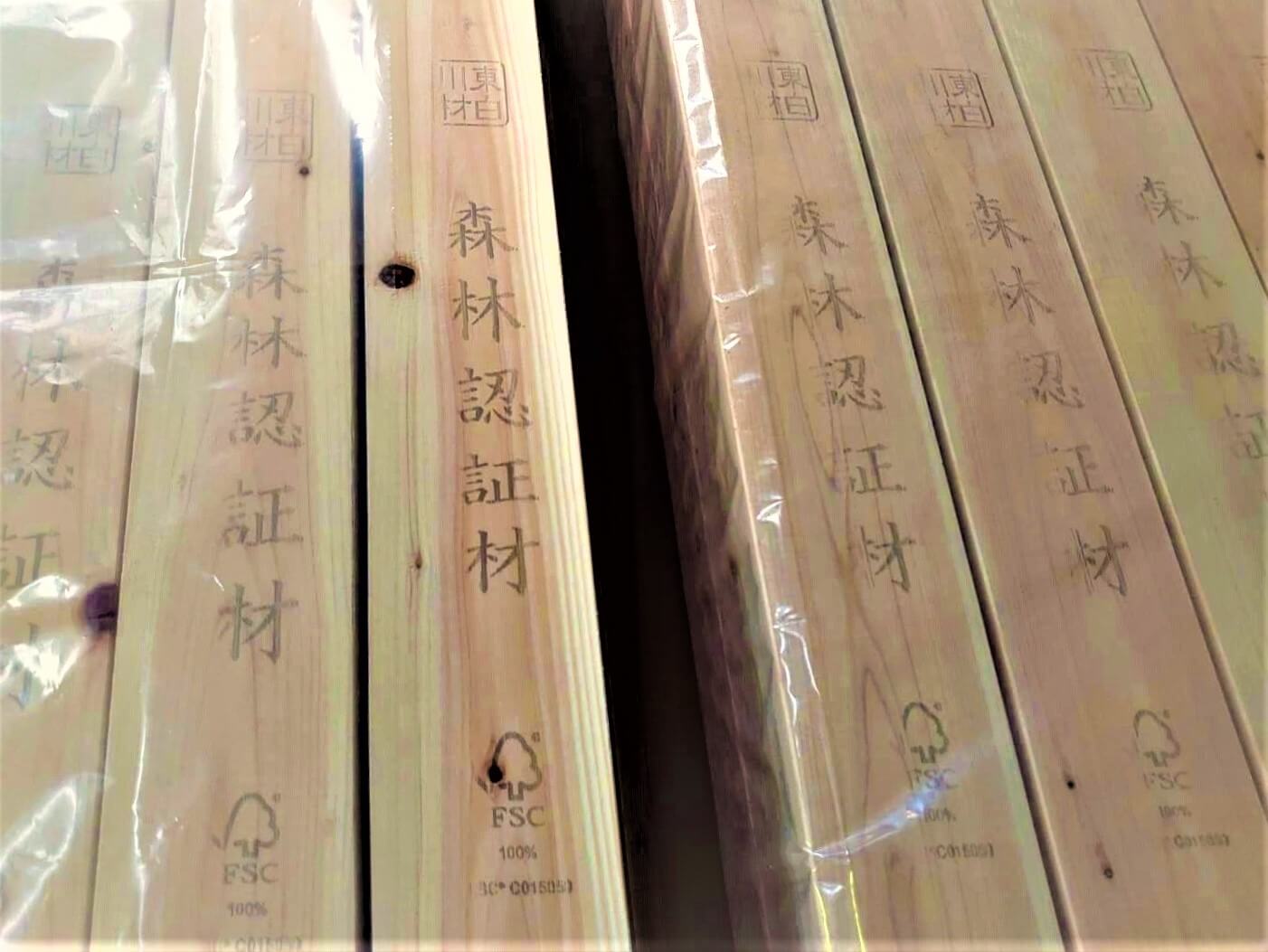

薄桃色の木肌が美しい東濃ひのきにFSC®認証マーク

東白川村森林組合は2003年にFSC ®認証を取得し、村内の森林のほぼ全てがFSC®認証林。東白川村役場や村内の製材組合、製材会社も協力して、木材の生産、加工まで認証をつなげています。

スギの木を植林する。薄緑の筒は苗を鹿から守るために設置する

まずは植林体験。地元の製材会社、「山共」の森林でスギを植えました。

植林した苗木は成長に50年以上かかります。山共の田口社長は数年前から、forenta®と呼ばれる森林レンタルサービスを開始し、伐期を待つ間、森林の区画をキャンプ愛好家などに貸し出しています。

森林という空間の活用が、新たな価値を生み出すのですね。

森林レンタルという新しいサービスも手掛ける、地元の製材会社「山共」の田口社長

植林の後は、東白川村森林組合が運営する、

木材市場や製材工場を訪問。丸太が板や柱に製材されていく工程を見学しました。

木材市場を案内してくださった森林組合の大崎業務課長。東白川村の木材市場には東濃ひのきやスギの丸太がずらりと並びます。

丸太はかつら剥きにされている様子。剥かれた樹皮はバーク堆肥になる

東白川製材協働組合の牧野工場長

東白川村は銘木「東濃ひのき」の産地。昔は宝の山だった森林も、日本の林業が長らく低迷を続けたため、今では人手や林道などのインフラも不足しがちだそう。

それでも、東白川村で出会った林業者の方々は木材も山も本当に大切に思い、豊かな森林を後世に残すという強いコミットメントを感じました。

持続可能な森林管理の体現者であり、伝道師でもある東白川村の皆さんを、今後も応援していきます。

(森林グループ 相馬真紀子)