共同研究:日本の輸入が世界の流域・淡水生態系に及ぼす影響の把握

2024/03/14

- この記事のポイント

- 人の暮らしに欠かせない「水」。しかし、健全な「水」の母体である川や湖などの淡水の自然環境が今、世界の各地で危機に瀕しています。さまざまなビジネスが関係する、農業や工業などによる水の過剰な利用や汚染が、その原因の1つです。日本は海外に原料調達や生産を頼る輸入大国。そのプロセスで、世界各地の水を多く利用しています。そこでWWFジャパンは、日本の「輸入」が、世界の水環境に及ぼしている負荷についての共同研究を開始。その影響を明らかにしつつ、日本企業に対し、海外を含めたバリューチェーン全体での、「水」への取り組みを求めてゆきます。

淡水生態系の保全をめざして

人の暮らしに欠かせない「水」。

社会のあらゆる側面に関係する水は、あらゆる産業を支える、重要な資源でもあります。

ミャンマーの市場の様子。淡水魚が地域社会に動物性たんぱくをもたらすと共に、人々の生計を支えています。

しかし、この水の健全性を生み出す母体である、川や湖、湿地などの自然環境は、過去半世紀の間に、その豊かさを大きく失ってきました。

WWFジャパンは、特に淡水の生物多様性保全を推進する取り組みとして、まずは日本の輸入が世界のどの流域に影響を与えているのか把握するための共同研究を開始します。

活動概要:日本の輸入が世界の流域・淡水生態系に及ぼす影響把握に関する共同研究

| 目的 | ・日本の輸入が世界の流域・淡水生態系に及ぼす影響を把握する。またその手法を確立するための知見を得る。 |

|---|---|

| 位置づけ | ・パイロット研究として、食品輸入に焦点を絞る ・日本企業などとの情報交換を経て結果を地図化する |

| 研究期間 | ・2024年2月~2024年6月末 |

| 実施体制 | ・WWFジャパン ・和田義英 サウジアラビア・アブドラ王立科学技術大学(KAUST大学) |

サウジアラビア・アブドラ王立科学技術大学(KAUST大学)

生物環境工学専攻 植物科学・環境科学 ・工学部

教授:和田義英

和田先生は、水・食料・エネルギー・生態系の現状と将来について気候・社会・経済条件や安全保障を含めて総合的に評価するため、生物圏(水文学、気候、生態系、天然資源など)と社会・経済的側面の統合的評価について研究を実施してこられました。

この共同研究では、日本全体として、特定の品目が世界の環境、生態系に与える影響を評価するとともに、将来的な環境影響評価手法の確立を目指しています。

それにより、人と自然とが持続的に共生していくための知見を蓄積してゆきます。

世界的に進む「水」の危機

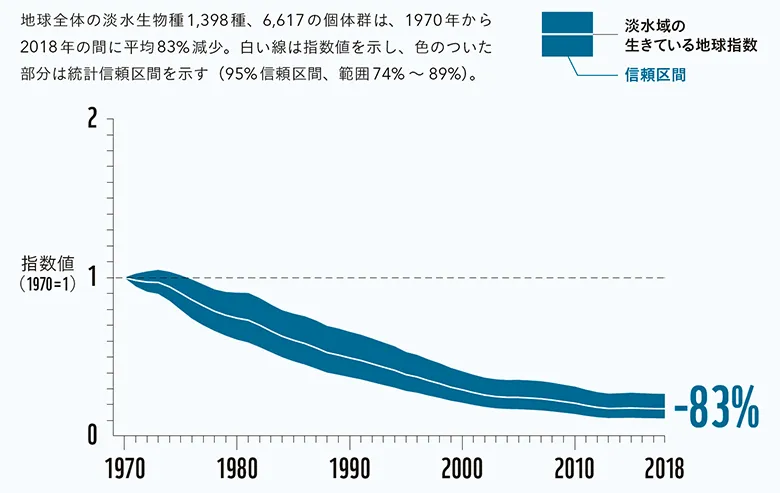

WWFは『生きている地球レポート』の中で、淡水の生物多様性の豊かさが、1970年から2018年の間に83%減少していることを指摘。

生物多様性の状態を示す指標「生きている地球指数(Living Planet Index)」。この-83%という減少率は、陸域や海域より高い。淡水域が地表全体に占める割合は1%未満にすぎませんが、人類の半数以上は、淡水域から3キロ以内の場所に暮らしています。そのため淡水域では、生物多様性の減少につながるさまざまな問題が起きやすい。さらに、こうした問題は相互に関連しており、淡水域の生物多様性に複合的な影響を与えています。

出典:WWF, 2022, Living Planet Report 2022

淡水に生きる多くの魚や両生類などさまざまな野生生物はもちろん、流域に暮らす人たちの生活にも、深刻な影響が生じていることに警鐘を鳴らしました。

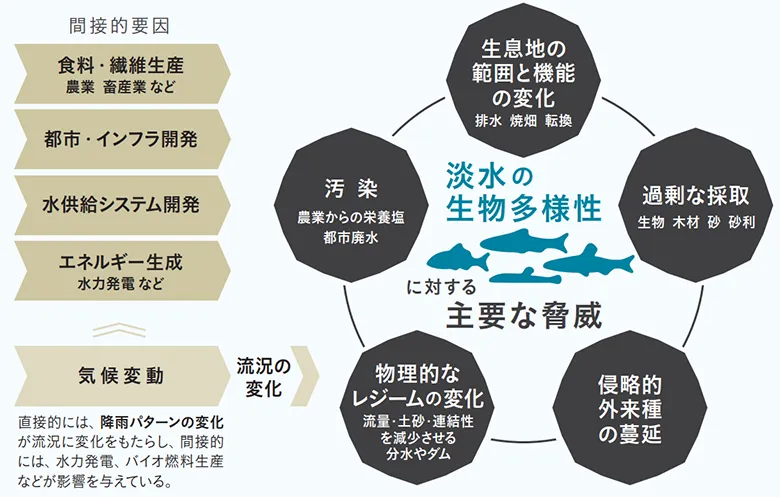

淡水生態系を損なっている大きな原因は、水資源の使い過ぎによる水の不足や汚染の深刻化、ダム建設や湿地開拓などの土地利用の転換、外来生物の増加など。

さらにこれらの原因は相互に関係する形で深刻化し、長期的かつ複合的な影響を及ぼしています。

淡水の生物多様性に対する5つの主要な脅威と間接的要因。近年はこうした脅威に加え、気候変動の直接的・間接的な影響や、食料・繊維生産などで使用される水利用の高まりなどによって、事態はより複雑で深刻になると予測されている。

出典:WWF, 2020, “A DEEP INTO FRESHWATER” を元にWWFジャパン作成

海外にも及ぶ日本の輸入による水への影響を明らかに

さまざまなビジネスがかかわる、農業や工業などで利用される水の量も、増加の一途をたどっています。

これらの水は、日本国内で利用されるのみならず、海外の生産拠点や工場、原材料を生産する農地などでも使われています。

農作物や工業製品を輸入・消費している国では、どのような影響を与えているのか。

近年、世界の企業の間では、自社のサプライチェーン上での水資源の利用や、その影響を評価するに際し、農産物や工業製品などが調達地で影響を与えるリスクも含めた形で検証し、行動することが増えています。

また、国際的にも加速している、TNFDやSBTs for Natureといった企業目標や情報開示の枠組みに対する対応においても、こうした水への注目は高まっており、機関投資家や金融機関も、水をめぐる企業の動きを、投融資の判断材料の一つにし始めています。

しかし、企業がこうした取り組みを行なうに当たっては、まず自社のビジネスがどのような規模で、世界のどこの水に影響を及ぼしているのか、知る必要があります。

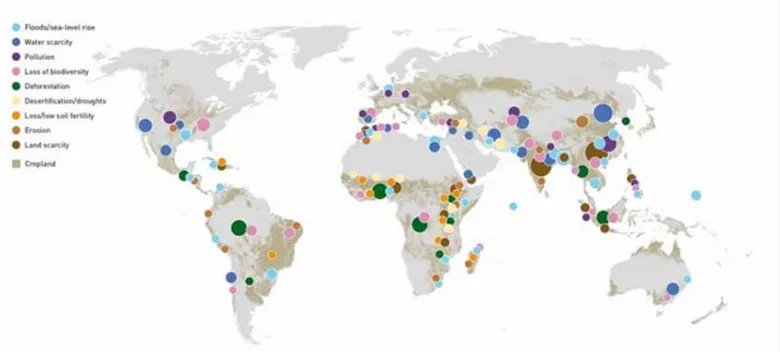

この地図は、FAOが2011年に公開したものであり、主要な農業生産システムに関連するリスクが地図化されている。各流域で渇水や汚染、生物多様性の損失などのリスクがその大きさと共に図示されている。この地図を参考に、日本の輸入が及ぼす海外流域におけるリスクを地図化する取組みを目指す。

© FAO (2011) THE STATE OF THE WORLD’S LAND AND WATER RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE Managing systems at risk Fig3.4. Global distribution risks associated with main agricultural production systems – A schematic overview

そこでWWFジャパンでは2024年2月、日本が輸入・消費している製品の生産に際し、世界の流域・淡水生態系にどのような影響を及ぼしているのか、これを調査する取り組みを開始しました。

この取り組みは、まずはパイロット研究と位置付けて、品目を絞った形で農業に関連する水リスクを地図化することを目的とします。その中で、各流域で懸念される渇水や汚染、生物多様性の喪失といったリスクと、その大きさを明らかにしています。

この調査結果が、日本企業が水利用に関するトレーサビリティを確立する取り組みや企業が実際に取り組みを進める重要な場所の優先順位づけの参考情報として活用されることを期待しています。

ビジネスにおける水の重要性

こうした日本企業およびそのサプライチェーンによる水環境への負荷を明らかにしてゆくことは、ビジネスの将来を考える上でも重要な意味を持ちます。

水は同じ1リットルを使う場合でも、国や地域が変わればその価値が変わってきます。

水が豊富な国ではその価値は低くなるかもしれませんが、一方で、乾燥した地域や、豊かな水を育む貴重な自然がのこる場所、また貧困がひどく汚染が深刻な水リスクの高い国では、同量の水でもその価値は高くなり、利用することによって生じる環境への負荷も大きくなります。

日本全体としての輸入による現地へのリスクの規模を把握しつつ、世界のどこに大きな水リスクが存在するのかを見極め、自社のサプライチェーン全体を視野に入れた戦略や対策を立て、運用していくことは、ビジネスの将来性を考える上で重要なステップとなるのではないかと考えています。

また、これらは近年激甚化が進む、気候変動の影響による干ばつや豪雨、水害といった水が関係する被害への対応にも通じるものでもあります。

WWFは今回の共同研究を通じて作成する地図を参考情報とし、日本企業のビジネスが国境を越えて関与する水環境の保全と、水リスクへの対応を促進する取り組み目指していきます。

関連情報

- 資料案内『水リスクへの視点 自社拠点から流域へ・自社からサプライチェーンへ』

- 国連水会議に向けて 世界の水の危機について報告

- 国連水会議が閉幕!水行動アジェンダの採択と「淡水チャレンジ」の発足が実現

- 【開催報告】日本初 アライアンス・フォー・ウォーター・スチュワードシップ(AWS)会議 企業の流域における責任ある水資源管理

- 【開催報告】SBTN/TNFDなど国際潮流とウォーター・スチュワードシップ国際規格~Alliance for Water Stewardship(AWS)会議~

- 【開催報告】企業向けセミナー:バリューチェーンの水リスクをどのように管理するか? -TNFDやSBTNの仕組みを踏まえて

- 日本が世界の水環境に及ぼす影響を明らかにする「ウォーターフットプリント」

- 「ジャーニー・オブ・ウォーター」流域全体のコミュニティで水源を守る

- 企業の「水リスク」対応に必要な5つの視点