資料案内『水リスクへの視点 自社拠点から流域へ・自社からサプライチェーンへ』

2024/03/05

- この記事のポイント

- この資料は、昨今注目が改めて高まっている企業における水の取組みで、具体的にどのような視点をもって取組みを検討し社内調整を進めればよいのか。必要な情報を、水や水リスクに関連する基礎資料、企業に求められる視点、輸入による日本の水リスクの概要、企業に求められることなどをとりまとめたものです。企業の水担当者の皆さま、金融機関の投融資方針に水の視点を検討されている担当者の皆さま、ぜひご活用ください。

・資料名『水リスクへの視点 自社拠点から流域へ・自社からサプライチェーンへ』

・企画・編集:WWFジャパン

・発行:2024年3月

新たな報告書より ~日本企業は水に取り組むべきなのか

日系企業は、TNFDやSBTs for Natureなどの潮流を通じて、本当にリソースを配分してまで「水」に取り組んでいくべきなのかといった悩みを抱えている企業担当者もいらっしゃるかもしれません。

この冊子では、まず水や企業の水リスクがどういったものか基礎情報を用いてわかりやすく説明しています。

同時に、日本が自国のリスクだけではなく、輸入によって海外の流域に影響を与えている可能性についても紹介。

水が豊かといわれる日本の企業が、戦略的に「水」に取り組むべきなのか、検討すべき情報の概要をとりまとめています。

日本企業も他人事ではない「水」のこと

急速な開発、人口増加、気候変動が進む中で、企業による脱炭素の活動は加速されてきました。

しかし一方で、日本企業は、気候変動の影響を受けやすい干ばつや洪水などといった、サプライチェーン全体にかかわる「水」をテーマとした対策を、どれくらい意識し、進めてきているでしょうか。

実際、日系企業も、「水」の影響を受けてきています。

例えば、2021年に起きた干ばつでは、カナダ産の菜種が大きな影響を受け、輸出量が減少。世界的な需要増もあり、国際相場が約2倍に高騰したため、日本の油脂メーカーも価格改定を強いられることになりました。

また2020年、2021年の干ばつでは、同じく半導体の生産が大きな影響を受けたほか、2011年のインドシナ半島を襲った豪雨と洪水により、タイの工業団地が被害を受けるなど、水をめぐる影響は実際に広くビジネスに及び始めています。

水は環境という側面だけでなく、社会的にも経済的にも大きな影響力を持つ要素です。

そのため、近年は国際的な規模で取り組みが加速する、TNFDやSBTs for Natureといった、企業目標や情報開示の枠組みの中でも、水への注目が高まっています。

実際、世界では、サプライチェーン全体を含めた自社のビジネスを見直すにあたり、「水」への戦略的な取り組みを検討し、開始する企業が増えています。

水とはどのような資源なのか

本資料では、こうした国連水会議や国連気候変動枠組条約第28回締約国会議(COP28)、TNFDやSBTs for Natureで関心の高まりを見せている「水」に対する基礎情報を図解で説明しています。

国連の見解については、気候変動の影響が「主に水を媒介してもたらされる」という論点に触れ、水がどのような特性を持つのかわかりやすく解説しました。

また川や湖などの淡水生態系の深刻な消失の度合いや、その脅威についても説明。気候変動の影響のほかにビジネスなどにおける水需要の増加も加わり、事態はより複雑で深刻な状況になると予測されていることも指摘しています。

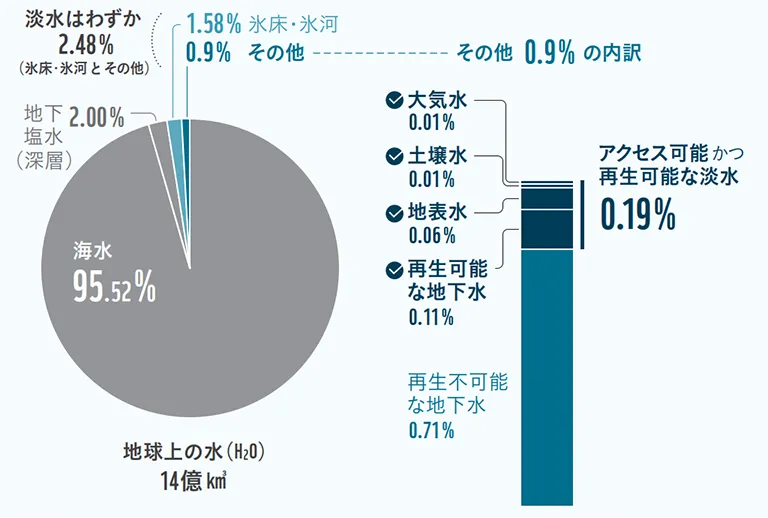

人と自然が利用できる地球上の淡水の比率を示したグラフ。地球上には約14億㎦の「水(H2O)」が存在するが、そのうち「淡水」はわずか2.48%にすぎず、さらに飲料水や農業・工業に利用できる水(アクセス可能で、かつ再生可能な淡水)となると、0.19%しかない。

引用:WWF Germany and WWF Sweden, 2022, “WATER STEWARDSHIP APPAREL & TEXTILES”を元にWWFジャパ

ン作成

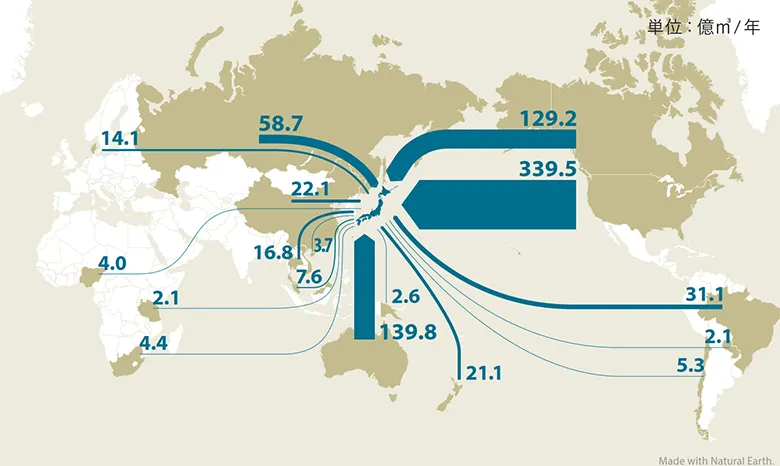

2000年 日本のバーチャルウォーター輸入量

(農産物、工業製品)。バーチャルウォーターとは、農作物や工業製品を輸入している国(消費国)において、もしそれらを生産するとしたら、どの程度の水が必要か推定したもの。この数字のみをみて危機感を募らせるべきではないが、日本はバーチャルウォーターの輸入を通じて海外とつながっており、調達する場所によっては海外で起きている水問題にも関係している。

引用:T. Oki and S. Kanae, “Virtual water trade and world water resources”, Water Science & Technology, 49, No.7,203-209, 2004. / 食糧生産に必要な水資源の推定, 佐藤未希, 東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学専攻, 修士論文, 2003年3月 / 仮想投入水量を考慮した世界の水資源逼迫度の経年変化, 河村愛, 東京大学大学院工学系研究科社会基盤工学専攻, 修士論文, 2003年3月 / 日本を中心とした仮想水の輸出入, 三宅基文, 東京大学工学部社会基盤工学科, 卒業論文, 2002年3月 を元にWWFジャパン作成

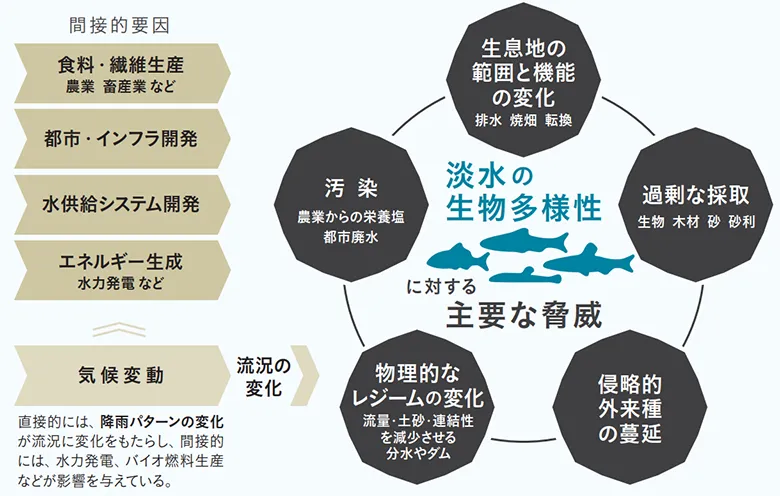

淡水の生物多様性に対する5つの主要な脅威と間接的要因。淡水域が地表全体に占める割合は1%未満にすぎないが、人類の半数以上は、淡水域から3キロ以内の場所に暮らしている。そのため淡水域では、生物多様性の減少につながるさまざまな問題が起きやすい。さらに、こうした問題は相互に関連しており、淡水域の生物多様性に複合的な影響を与えている。近年はここに、地球温暖化による気候変動の影響や、間接的要因として食料・繊維生産、エネルギー生成などの水需要の増加も加わり、事態はより複雑で深刻な状況になると予測されている。

出典:WWF, 2020, “A DEEP INTO FRESHWATER” を元にWWFジャパン作成

どこでどんなビジネスをしているのかで、水リスクが構成される

水リスクに関心を持つ企業の中には、自社が「水をどれだけ使ったか?」という使用量にだけ注意を向け、それ以外のリスクを看過してしまっている例があります。

確かに使用量は重要な視点ですが、実際に水を使う場所がどのような環境にあるかによって、水1リットルの価値は大きく変わります。

例えば渇水エリアで1リットル使用するのと、水が豊かなエリアで同量を使用するのとでは、地域の環境や暮らしにかかる負荷は違ってきます。

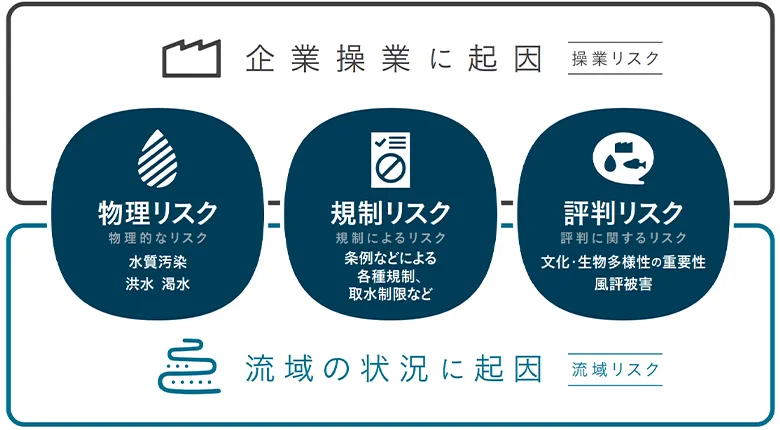

WWFは、企業の水リスクとは、どこで(流域リスク)、どのようなビジネスを行なっているか(操業リスク)、という2つの視点をふまえることが重要であると考えています。

また、これらの考え方は、自社操業に限ったことではなく、サプライチェーン全体を視野に入れて考えるべきものでもあります。

特に、冒頭で紹介した水リスクの影響を受けた日本企業の事例は、いずれも海外を含めた自社のサプライチェーンを通じて、ビジネスへの深刻な打撃を受けたものでした。

自社工場のおかれた地域だけでなく、原材料の調達を含め、どこにどのような水リスクがあり、どのように取りまわすべきなのかを考えてゆくことが重要といえます。

企業にとっての水リスクは、以下の3つに大きく分類される。物理リスク、規制リスク、評判リスクと呼ばれている。

WWFジャパンが最初に注目する3つのセクター:食品・飲料、アパレル・繊維、IT・エレクトロニクス

WWFは、優先して水リスクに取り組むべき産業セクターとして、次の9つのセクターを挙げています。

これは、水の使用量、GDPへの経済的影響、持続可能性のリーダーシップ度、他社などへの影響力、依存関係などを含むデータを元にした比較により、明らかにしたものです。

そして、これらのセクターを優先した、水リスクへの対応を働きかけています。

このうち、WWFジャパンでは、独自で実施した調査などで日本企業においても水リスクの高かった、 食品・飲料、アパレル・繊維、IT(情報技術)・エレクトロニクスおよび上記3つに関連するリテーラースや金融機関を含めて特に注目してゆく。

引用:WWF, 2023, “The 9 prioritised sectors that WWF’s Water Stewardship strategy will focus on”,

SCALING UP WATER STEWARDSHIP を元にWWFジャパン作成

注目されるセクター:食品・飲料

セクターにおける水リスク例

世界で使用される地表水と地下水の約70%は農業用水として利用されています。

農業での用水は、次のような問題を引き起こす主な原因となっています。

- 河川や湖沼といった淡水の自然への汚染物質の流入

- 同じく土砂の流出

- 土壌劣化

- 灌漑地の塩類化

- 湛水 など

過去に小川だった場所が、農地からの土砂流出によって埋められた場所。近年も農地転換が進む地域で、農地となって土砂が流出しやすくなってしまい、農地になったエリアから小川などの水系自体が減少している。

また、農業に関連した物理リスクとしては、次のような例があります。

- 原材料の生産に必要な水の不足

- 灌漑用水の水質の悪化

- 洪水による農地への壊滅的打撃 など

このように農業は天候に大きく左右されるため、ビジネスにおいても、干ばつや水不足の影響を最も受ける部門とされています。

農業をめぐる水リスクへの対応

農業セクターの水リスクを考える場合は、農地など生産現場を含めたサプライチェーン全体を見直し、間接的な水リスクを特定することが重要です。

そのため、農業分野をサプライチェーンにもつ企業の中には、農地での水リスクをはじめとする環境負荷が大きいことを公表している企業が、欧米を中心に増えつつあります。

一例として、ヨーロッパでは、イギリスの企業を中心に「自然のための小売業者のコミットメント」と呼ばれる取り組みが広がっています。

これは「2030年までに生鮮食品の50%を、責任ある水利用管理が行われている地域から調達すること」を、企業が約束するもので、CEOのコミットメントと進捗の報告が必要とされる取り組みです。

一方、日本企業の場合は、トレーサビリティ確保にもまだ課題が多く、原材料の調達地を特定する取り組みから開始する必要があるケースが多く見受けられます。

「水」の取り組みで、企業に求められること

さまざまなビジネス上のリスクが伴い、サプライチェーン全体を視野に入れた取り組みが求められる「水」について、企業はどう対応するべきなのでしょうか。

WWFは次の2つのステップが、重要と考えています。

【1】将来の水リスクを分析・評価し、重要な拠点を特定する

【2】特定された重要な拠点や流域において、責任ある水利用管理を始める

また、これらを実践していくために必要とされる協同の在り方の一例として、欧米のビジネス界を中心に広がりをみせる「コレクティブアクション」という取り組みがあります。

【1】将来の水リスクを分析・評価し、重要な拠点を特定する

水に限りませんが、リスクに対応する際には、何がリスクなのか、それがどれくらい深刻なのかを明らかにする必要があります。

そのためのツールとして、WWFは「ウォーター・スチュワードシップ」プログラムを開発しました。

このプログラムは、企業が自ら水環境の保全に参画し、責任ある水利用管理を推進していく上で重要な取り組みを、段階的に示したもので、まず社内で勉強会を開催するなど、水に対する意識を高めていくところから始め、次にサプライチェーン全体の水リスクを分析し、優先順位付けを行った上で社内外の対策を通じ、リスクの低減を図っていく、その手順と重要性を明らかにしています。

また、機関投資家や金融機関も、上記のような企業による水リスクへの対応や、それらの情報開示に注目し始めており、今後の投融資の観点からも、水はさらに重要視されていく可能性があります。

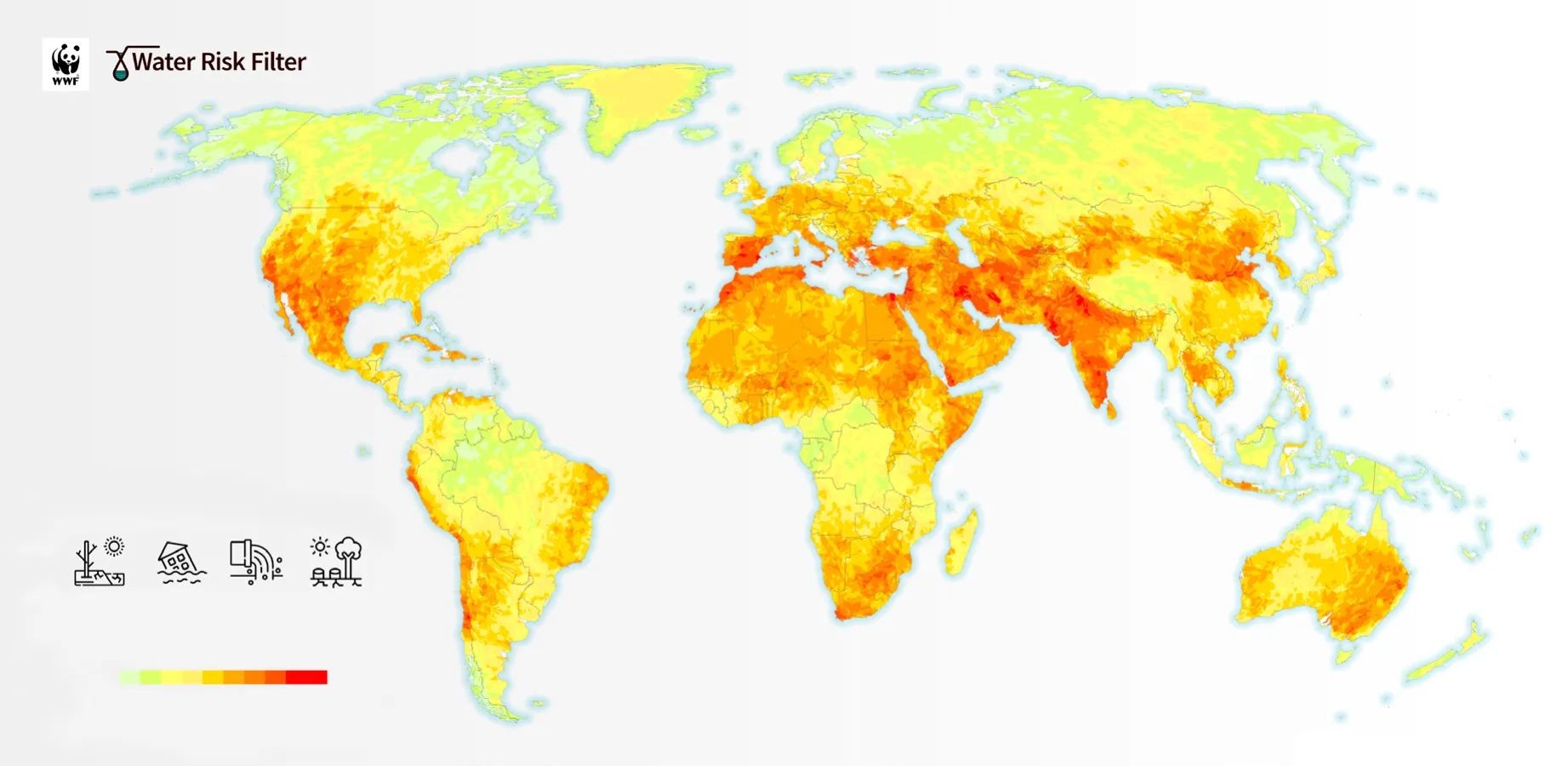

さらに、これらのリスクを評価する際のツールとして、WWFは「ウォーター・リスク・フィルター」を開発。

これは、無料で公開されているオンラインツールで、企業および投資家が水リスクに対処するために、どこで何が重要なのかを把握し、優先順位をつける際に必要な情報の提供と解析をサポートするものです。

ウォーター・リスク・フィルターの対応分野は、エクスプローラー、アセスメント、レスポンスの3つに分かれており、サプライチェーンを含めた拠点の住所や、各拠点の操業状態をツールに入力することで、企業全体の水リスク(流域リスクおよび操業リスク)を把握できる仕組みになっています。

ウォーター・リスク・フィルターで表示させた2020年の物理的な水リスク地図。

もちろん、このツールを使えば水リスクを完全に明らかにできるわけではありません。

原材料など複雑なサプライチェーンを持つ企業にとって、サプライチェーン全体で水リスク評価を実施することは簡単ではないためです。

そこでWWFでは、最初のステップとして、事業にとって戦略的に最も重要で(=調達量や価値が最も高く)、水への依存や影響が高い(=水環境への負荷が高い)、主要原材料や製造・加工工程に焦点を当てて評価を実施することを推奨しています。

それらを焦点として検証を進めることで、気候変動などによる水の影響を、どこが最も受けやすいのかなど、優先的に取り組むべき重要な拠点や流域を特定することができるのです。

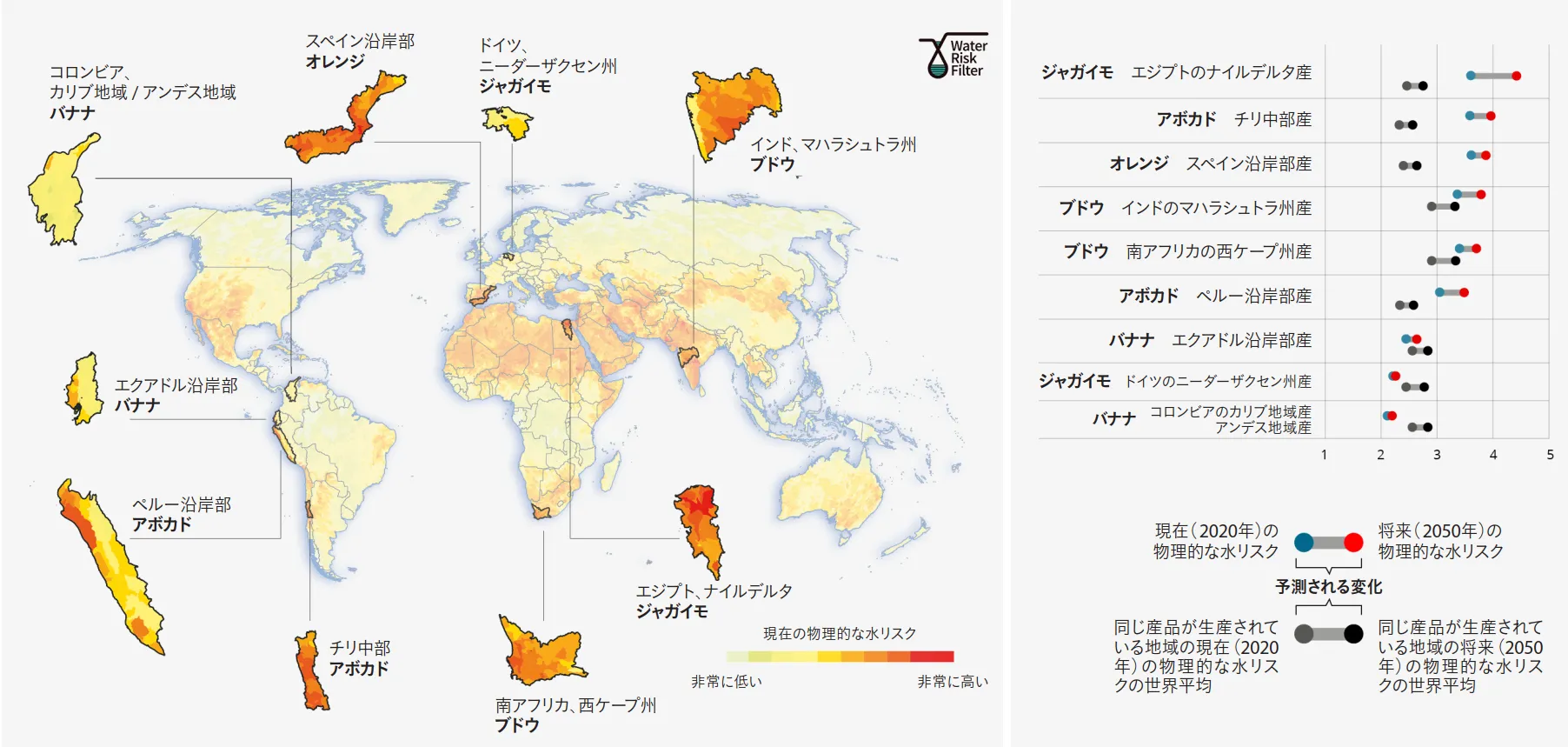

ウォーター・リスク・フィルターのサイト

ドイツ企業がウォーター・リスク・フィルターを活用して実施したサプライチェーンにおける現在と将来の水リスク分析図。海外に調達を依存している主要な農産物である複数品目の調達地の流域における現在と将来の水リスクを分析している。2020年と2050年の水リスクを比較するとともに、同じ農産物であっても、異なる調達地の流域の水リスクを比較することで、サプライチェーンの水リスクを相対的に把握できるようになっている。

【2】特定された重要な拠点や流域において、責任ある水利用管理を始める

上記をもとに、目標設定を含む水戦略を策定した企業は、次のステップとして、上流から下流までの「流域」という視野の中でつながりのある、同業他社やステークホルダーとの協働に進んでいく必要があります。

「コレクティブアクション」と呼ばれるこの協働が必要とされる理由は、単独企業だけでは流域全体を対象としたリスク対応が難しいためです。

そのため、自社が操業する流域で活動する他の水利用者、公的機関、科学者、NGOなどの市民社会と共同で行動を起こすことが重要となるのです。

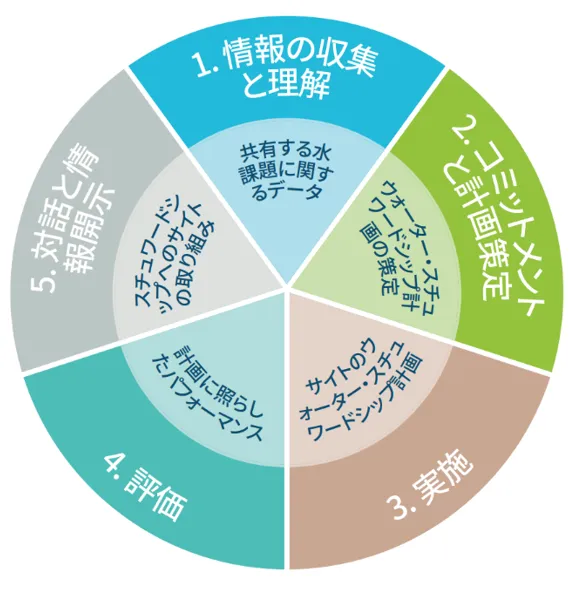

こうしいた取り組みの最初の指針として参考になるのが「AWS(Alliance for Water Stewardship)認証」です。

AWSはその独自の規格として、次の5つのステップを明示。これらを満たした企業の取り組みに対し、AWS認証を与えています。

【AWS規格が示す5つのステップ】

- 地域の水の課題に関するデータ収集と理解

- それらに基づく計画の策定

- 計画の実施

- 実施後のパフォーマンス評価

- 地域との対話と情報の開示

AWS 規格の5つのステップ。サイトで取り組むための最初の「手順書」となる

引用:AWS, WWF, and RBA, 2021「,ICT業界における水リスク:活動事例」

報告書『水リスクへの視点 自社拠点から流域へ・自社からサプライチェーンへ』について

WWFジャパンは2024年3月に発表した報告書『水リスクへの視点 自社拠点から流域へ・自社からサプライチェーンへ』を通じて、企業とビジネスをめぐる水リスクの重要性と、その取り組みの必要性、さらにはその実現のためのステップを明らかにしました。

持続可能な水利用と、淡水生態系の保全を促進する手立てとして、今後、水についての取り組みに着手、強化していく企業関係者の皆さまには、ぜひご活用いただきたいと思います。

配布について

こちらの冊子は、特に企業や金融機関の担当者の皆さまに、優先的に配布を行なっております。

PDFファイルで配布いたしますので、下記よりダウンロードください。

本資料を引用される場合は、著作権法が定める引用の要件を満たしていただくようお願いします。また、引用の際には、出典として下記をご明記ください。

『水リスクへの視点 自社拠点から流域へ・自社からサプライチェーンへ』(WWFジャパン 2024.2)

※なお、引用の範囲を越える転載等のご利用は、かたくお断りいたします。

謝辞:制作にご協力いただいた皆さま

この冊子の作成にあたっては、さまざまな分野の専門家の皆さまに、多大なご協力をいただきました。WWF Internationalのアレクシス・モーガン、ライラン・ドブソンからは本冊子の企画段階でいくつもの助言がありました。AWS(Alliance for Water Stewardship)の皆さまにはセミナーやトレーニングの開催などを通じて多くの示唆を頂きました。また、といのきデザイン事務所には、細部にまでこだわった図表やイラスト、内容を分かり易くお伝えするデザインをお引き受けいただきました。

この場をお借りし、あらためてお礼を申し上げます。

関連情報

- 国連水会議に向けて 世界の水の危機について報告

- 国連水会議が閉幕!水行動アジェンダの採択と「淡水チャレンジ」の発足が実現

- 【開催報告】日本初 アライアンス・フォー・ウォーター・スチュワードシップ(AWS)会議 企業の流域における責任ある水資源管理

- 【開催報告】SBTN/TNFDなど国際潮流とウォーター・スチュワードシップ国際規格~Alliance for Water Stewardship(AWS)会議~

- 【開催報告】企業向けセミナー:バリューチェーンの水リスクをどのように管理するか? -TNFDやSBTNの仕組みを踏まえて

- 日本が世界の水環境に及ぼす影響を明らかにする「ウォーターフットプリント」

- 「ジャーニー・オブ・ウォーター」流域全体のコミュニティで水源を守る

- 企業の「水リスク」対応に必要な5つの視点