横浜市内の中学校でプラスチックごみの授業

2019/02/13

C&M室の大倉です。

2019年1月、WWFジャパンは横浜市内の中学校で海洋プラスチックごみについての授業を行ないました。

昨年から、ニュースを賑わす海洋プラスチックごみ問題。便利な現代社会に生きる私たちは、だれしもこの問題と無縁ではいられません。

生徒のみなさんは、プラスチックごみが発生する過程や、どんな影響をおよぼすかという話に興味をかき立てられたようです。

レジ袋は年間200億枚弱が日本で消費されています。数字が大きくてピンと来ませんが、単純計算では一人あたり150枚。相当な枚数です。

なんとか減らさなくてはという気分が高まります。

ウィーン医科大学の研究チームが昨年10月に発表した、8カ国の人の便からマイクロプラスチックが検出されたというニュースには驚きの声が上がりました。

ワークシートを埋めながら、プラスチックごみの話を聞く生徒たち。

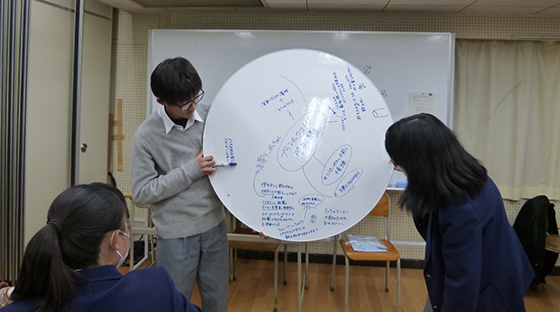

丸いホワートボードを用いるとみんなが議論の主役になれる利点があります。

生徒のみなさんは3R(リデュース、リユース、リサイクル)のうち、第一にリデュースに取り組むべきことを理解していきました。リユース、リサイクルにはコストがかかるなどの問題があります。

でも、ことは単純には運びません。

プラスチックのストローがなくなると、逆にどんな問題がおきるかを問題提起しました。

その問題をどうやって解決するかも班単位で考えてもらいました。

中学生になると、感心するほど発表がじょうずになります。

子どもが紙パック飲料を飲みづらくなる、ストロー製造業者が倒産してしまうといった懸念が出されました。

生分解性の食べられるストローを開発するとか、ストローがなくても飲みやすいように紙パック飲料の飲み口を工夫するといったアイデアが出ました。

依存しすぎているために削減がむずかしい部分もあるプラごみ問題。

解決に向けて、みんなが知恵を出し合うことの大切さを理解する授業となりました。

レジ袋のゆくえを、写真・イラストつきのカードを見ながら推理するアクティビティも実施。参加型の学習も取り入れました。