院内集会開催「流出漁具対策等の法規制確立に向けて」

2023/12/15

- この記事のポイント

- 国内のプラスチック汚染対策としての法規制から、影響の大きい漁具やマイクロプラスチック対策が抜け落ちていることから、2023年11月6日、WWFを含む「減プラスチック社会を実現するNGOネットワーク」のメンバーは、参議院会館で「改正海岸漂着物処理推進法の見直し」に向けた超党派の院内集会を開催。早急に同法を再改正することを起点として、プラスチック汚染を包括的に改善できる法制度を構築していくことの必要性を訴えました。当日は与野党から5名の国会議員や議員秘書、メディア関係者らが参加。この院内集会をきっかけに、同法の見直しに向けた動きが進むことが期待されます。

「改正海岸漂着物処理推進法の再改正」を!

プラスチック汚染の深刻さについての認識が社会的に益々高まる中、2022年4月より、「プラスチック資源循環促進法」が施行されています。しかし、すべてのプラスチックを対象にライフサイクル全般で取り組みを改善するとしているこの新法では、主要なプラスチック汚染源である「漁具」や「廃棄前に発生するマイクロプラスチック」について実質的な対象となっていません。これらは他の法律でもカバーされていないことから、対策がほとんど進んでいないのが現状です。

そこで、これらへの対策を法制度に反映させるためにも、前回の改正から5年経過した「海岸漂着物処理推進法」を再び改正することが必要です。

2009年、国内沿岸域の海岸環境およびその景観を保全するため、海岸に漂着したプラスチックごみなどの処理と陸域も含めた発生の抑制をはかる新たな法律として、「海岸漂着物処理推進法」が成立しました。

同法はその後2018年に改正されましたが、同法に基づいて各都道府県が策定してきた地域計画についてのモニタリング指標、漁業に由来して発生する「ゴーストギア」と呼ばれる流出漁具、農業系廃棄物、「廃棄前に発生するマイクロプラスチック」への対策についての言及がないことや、あったとしても不十分であることなど、多くの課題が指摘されています。

プラスチック国際条約の制定に向けて政府間交渉委員会(INC)で議論が進むなど、国際的な動きが進む中、日本としてはこの法律を再度改正することで、漁具やマイクロプラスチックを含め、プラスチック対策を包括的にカバーできる法制度を構築していく必要があります。

冒頭にあいさつをする公明党 横山信一参議院議員

そこで、2023年11月6日、「減プラスチック社会を実現するNGOネットワーク」を構成するWWFジャパンなど14団体は、漁業由来のプラスチック汚染の解決に強い問題意識を持つ公明党の横山信一参議院議員と協力し、超党派の議員参加の下で、参議院会館で「改正海岸漂着物処理推進法の見直し」に向けた院内集会を開催。

漁具対策の法規制導入に高い意欲を表明した横山議員からの冒頭のごあいさつ、続いて漁業や養殖業に起因するプラスチック汚染の研究者、及び、離島などで海岸清掃活動を実施している学生団体からの発表、最後に「減プラスチック社会を実現するNGOネットワーク」メンバーから同法の再改正に向けた論点を指摘するという形で、実施しました。

漁具やマイクロプラスチックへの法的拘束力のある対策の必要性

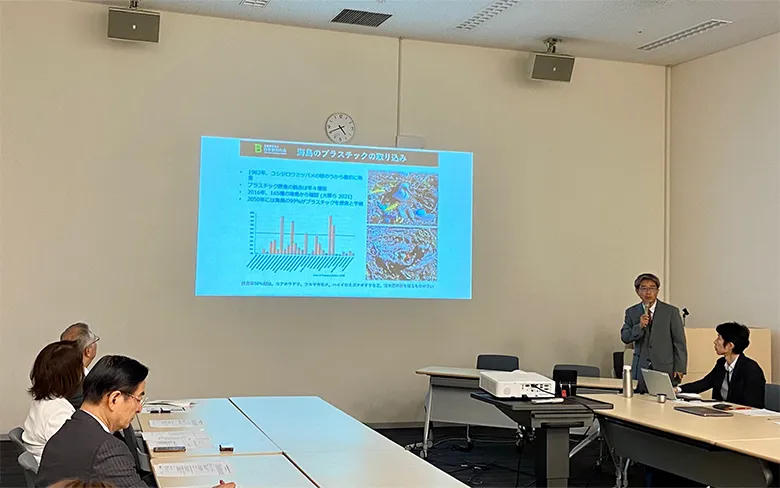

基調講演をする鹿児島大学 藤枝繁特任教授

まず鹿児島大学の藤枝繁特任教授による基調講演、次いで、日本各地で海岸清掃を実施する国際ボランティア学生協会(IVUSA)に所属する大学生の河野さんと新井さんより発表がありました。

漂着物学会の事務局長も務めている藤枝特任教授からは、漁業や養殖業に起因して起きているプラスチック汚染の現状を解説。沖縄や九州、瀬戸内海、さらに太平洋全体での事例を引きながら、その発生源や国際的に協調した対策の必要性についてお話しいただきました。

清掃活動報告をする国際ボランティア学生協会の新井さん(左)と河野さん(右)

そして、国際ボランティア学生協会のお二人からは、飛島など山形県の沿岸部で2016年から実施する海岸清掃活動について報告。現場の様子を撮影した写真もまじえながら、2023年の夏の活動だけで、45リットルのごみ袋345個分を回収したが、漂着ごみの半分以上が漁業に由来したものであったこと、そして、海岸清掃だけでは問題解決には至らず、漁具の流出防止のために政策面での対応の必要であることを訴えました。

海鳥への影響と、ゴーストギア、マイクロプラスチックの問題

海鳥への影響を解説する、日本野鳥の会 山本氏

続いて、「改正海岸漂着物処理推進法の見直し」に向けた現状把握のために、まず日本野鳥の会の山本氏より漁具等プラスチックによる海鳥への影響について発表。

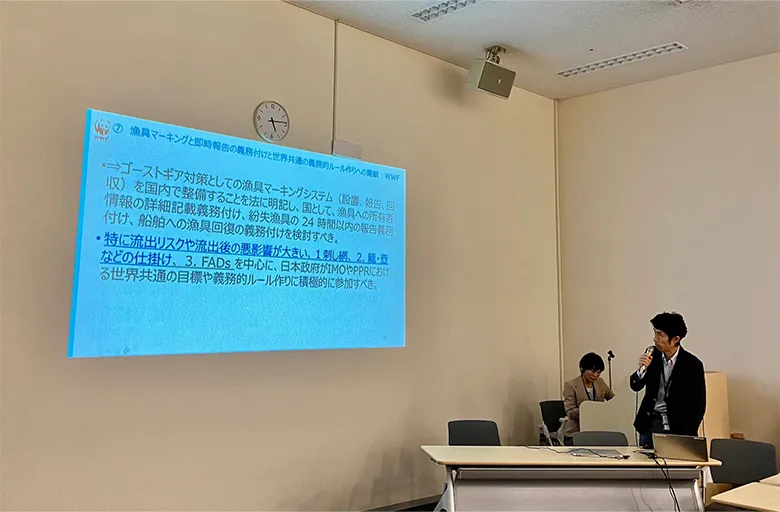

続いてWWFの三沢より、流出漁具であるゴーストギアの問題とEUでのマイクロプラスチック規制の現状を解説しつつ、日本政府に求められる対策を提示しました。

海鳥への影響については、2016年時点で165種の海鳥の体内からプラスチックが見つかっていること、そして2050年には海鳥の99%がプラスチックを摂食していることになるという予測が紹介されました。

また、海上を浮遊するプラスチックごみを食物と間違えての誤飲、廃棄された漁網や釣り糸に絡まる事故、さらに添加物やマイクロプラスチックによる化学物質の取り込みなどが、主な問題であることを説明。これらのプラスチック類が、海鳥だけでなく、ウミガメや海生哺乳類にも同様の被害を与えていることを指摘し、特に、海に流出しやすい漁具について、早急な対策が必要であることを訴えました。

WWFからは、流出した漁具が海洋生態系に及ぼす影響が特に深刻であること、その対策として、予防、軽減、回復の3つを軸にした、包括的で法的拘束力のある規制の強化が求められると指摘しました。

またG7など海外の国々の規制の状況を示しつつ、生産者が製品や容器包装の販売後の適正管理も含めた費用負担などの責任を持つ「拡大生産者責任(EPR)」の重要性を強調。EUでの事例として、Single-Use Plastic (SUP)指令に基づき「漁具に対するEPR」の加盟国への義務付けや、意図的に添加されたマイクロプラスチックの規制についても解説しました。

漁具やマイクロプラスチック対策において、効果的な対策を行うためには、国、地域、国際社会、それぞれのレベルでの取り組みを連携させながら、政府が主体的に関係者を巻き込み、施策を推進していく必要があります。こうした枠組みの作りについても、政府に対しての要望事項を示しました。

「改正海岸漂着物処理推進法」をどのように見直しすべきか

次に、「改正海岸漂着物処理推進法」に関連し、これまでの経緯と課題について、同法の制定や改正にも携わったパートナーシップオフィス副理事長の金子氏より発表がありました。

同法は、これまで規制のなかったマイクロプラスチックの対策を初めて盛り込むなど、評価すべき点がある一方、規制や対策の義務付けなどについては不十分です。ことに漂流ごみや海底ごみの回収については対象としている一方、海域全体を視野に入れた管理については言及がなされておらず、この点も改善が求められるポイントです。

日本における漁具流出対策の強化を訴えるWWF 三沢

そして、パートナーシップオフィス、WWF、容器包装の3Rを進める全国ネットワーク(中井氏)、ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議(黒田氏)より、「改正海岸漂着物処理推進法」をどのように見直しすべきかについて、以下の10点を提示しました。

- 「漁網・化繊ロープごみ、及び、農業系ごみに係る対策の強化」等を明記すること

- 地域性に応じた取り組み工夫や有効事例等の情報共有を促進するための「海岸漂着物対策推進全国協議会を設置」すること

- より実効性を高めるため「海洋プラスチックごみ対策アクションプランの見直し」を行ない、国は「基本計画を策定する旨の条項を加える」こと

- 「離島の海岸、過疎地域において、補助器具や補助金を導入する」などの対策を講じること

- 「海底ごみの実態について本格的な調査を各都道府県に義務付け」、「日本沿岸の海底ごみのデータベースを国として構築する」こと

- 地域計画の策定にあたり、都道府県に対し「モニタリング指標の設定を義務付ける」こと

- 「漁具のマーキングと流出時の即時報告を義務付ける」こと。また政府として世界共通義務的ルール作りに貢献すること

- 漁具生産者を対象に、「漁具のリユース、廃棄物抑制、リサイクル、廃棄物回収を求めるEPRを法に明記する」こと

- 一次マイクロプラスチックの発生抑制対策が努力義務となっている点を改善し、「意図的添加マイクロプラスチックの禁止を盛り込む」こと

- プラスチック中の「有害化学物質についての対策を導入する」こと

こうした指摘に対し、来賓として挨拶に立った嘉田由紀子参議院議員は、「世界の中で、データをもって、法案の改正に皆さんが動いてくださっていることを、心強く思います」とコメント。自身が携わってきた琵琶湖の保全においても、プラスチックの漂着物の問題となっていたことに触れ、今後の法改正へのかかわりに向けた意思を述べられました。

漂着物対策の法改正の必要性を説明する嘉田由紀子参議院議員

漂着するプラスチックごみの回収や処理だけでなく、漁具や廃棄前に発生するマイクロプラスチックを含め、生産から廃棄後までのライフサイクル全般を視野に入れた、サーキュラーエコノミー政策として、早急な再改正が求められる「改正海岸漂着物処理推進法」。

今後、国会議員が主導してその動きを活性化させるために、WWFは「減プラスチック社会を実現するNGOネットワーク」のメンバーと協力しつつ、提言活動を続けていきます。

関連リンク(外部)

プラスチック資源循環促進法(環境省のサイト)

海岸漂着物処理推進法(環境省のサイト)

政府間交渉委員会(INC)(環境省のサイト)

国際ボランティア学生協会(IVUSAのサイト)

イベント概要:院内集会開催「流出漁具対策等の法規制確立に向けて」

開催日:2023年11月6日

会場:参議院議員会館

参加者:国会議員5名(嘉田由紀子参議院議員、横山信一参議院議員、川田龍平参議院議員、竹谷とし子参議院議員、山本博司参議院議員)、議員秘書、及びメディア関係者

主催:減プラスチック社会を実現するNGOネットワーク

(14団体: OWS、グリーンピース・ジャパン、JEAN、WWF ジャパン、全国川ごみネットワーク、ダイオキシン環境ホルモン対策国民会議、地球・人間環境フォーラム、日本自然保護協会、日本消費者連盟、日本野鳥の会、パートナーシップオフィス、プラスチックフリージャパン、容器包装の3Rを進める全国ネットワーク、リアル・コンサベーション)