開催報告:【アーカイブ動画あり】企業が知っておきたい「気候変動に関する国連会議COP28」報告 ~2024年に向けて役立つCOP28からの示唆~

2024/02/01

- この記事のポイント

- 2023年11月30日から12月13日まで、アラブ首長国連邦(UAE)のドバイで、気候変動に関する国連会議COP28が開催されました。この会議では、損失と損害基金の運用に合意したほか、COP史上初めて合意文書に「化石燃料からの転換」を明記するなどの成果を上げました。WWFジャパンは、会議に参加した3人の専門家による報告と、日本企業への示唆を解説するウェビナーを開催しました。その概要を報告します。

セミナーの概要

気候変動に関する国連会議COP28が、アラブ首長国連邦(UAE)・ドバイで、2023年11月30日から12月13日まで開催されました。

今回のCOP28では、初日に損失と損害基金の運用が合意され、議長国UAE含め各国が次々と資金拠出を表明するなど、極めて異例な幸先のよい幕開けとなりました。しかし、順調な出だしとは裏腹に、初開催で注目を集めたグローバルストックテイク(GST:世界全体での気候変動対策の進捗確認)は、最後まで交渉が難航しました。会期延長の末、採択された文書には、エネルギーシステムにおいて化石燃料から転換(Transitioning away)していくことなどが明記されました。欧州や島しょ国が強く求めていた化石燃料の「段階的廃止(フェーズアウト)」という文言は入りませんでしたが、化石燃料からの転換がCOPの成果文書として明記されたことは長年に渡る気候変動交渉において初めてのことであり、歴史的な転換点であるといっても過言ではありません。その一方で、文書には削減策として非効率的な技術や効果に疑問が残る技術が含まれている点もあり、この成果を各国がどのように次期NDC(2035年の削減目標)に落とし込んでいくかが、今後の焦点となりそうです。

交渉外をみても、今回のCOP28も様々な動きがみられました。議長国UEAの主導によるものだけでも保健、農業・食料システム、都市や地域といった12の分野で宣言・宣誓がまとめられ、多くの国や企業が賛同をしました。一方で、その中身の有効性や実現性が疑問視されるものもあり、中にはグリーンウォッシュではないかと批判されるものも出てきています。また、企業などのネットゼロ宣言の信頼性を高めるためのルール作りに関する議論や、企業による脱化石燃料のキャンペーンの展開、日本の気候変動イニシアティブによる提言発表など、非国家アクターも引き続き活発な活動を見せていました。

2024年は、日本においてもエネルギー基本計画の改定が予定され、また次期NDCの議論も開始されるべき年です。COP28の歴史的成果は、2030年、2035年までの日本国内の政策の議論のベースとなり得る内容であり、これをしっかりと理解しておくことは日本企業にとっても非常に重要です。本セミナーでは、COP28の議論の経緯と結果、そして日本への示唆について、現地に赴いたWWFジャパンの小西雅子、山岸尚之、田中健が解説しました。その発表要旨と資料、講演の動画を紹介し、セミナーの概要を報告します。

プログラム

進行説明:WWFジャパン気候・エネルギーグループ 羽賀秋彦- 解説 COP28の成果①(GST、エネルギー、6条など)

WWFジャパン専門ディレクター(環境・エネルギー) 小西雅子

資料:気候危機とパリ協定 国連気候変動に関するCOP28会議報告 - 解説 COP28の成果②(損失と損害、適応、資金など)

WWFジャパン第一自然保護室室長 山岸尚之

資料:COP28報告:「損失と損害」、「適応」およびそれらとの関連での「資⾦」関連成果 - 解説 COP28 非国家アクターの動き

WWFジャパン気候・エネルギーグループ 田中健

資料:COP28 非国家アクターの動き

アーカイブ録画

解説 COP28の成果①(GST、エネルギー、6条など) WWFジャパン専門ディレクター(環境・エネルギー) 小西雅子

COP28では、主に3つの成果がありました。1つめは初めてのグローバルストックテイク(GST)、すなわち各国の気候変動対策の進捗評価が行われたこと、2つめはエネルギー関連の合意、3つめは損失と損害に関する資金支援組織が無事に立ち上がったことです。私からは、このうちグローバルストックテイクやエネルギー関連の合意など、主に緩和(GHG排出削減対策)に関する成果について解説させていただきます。

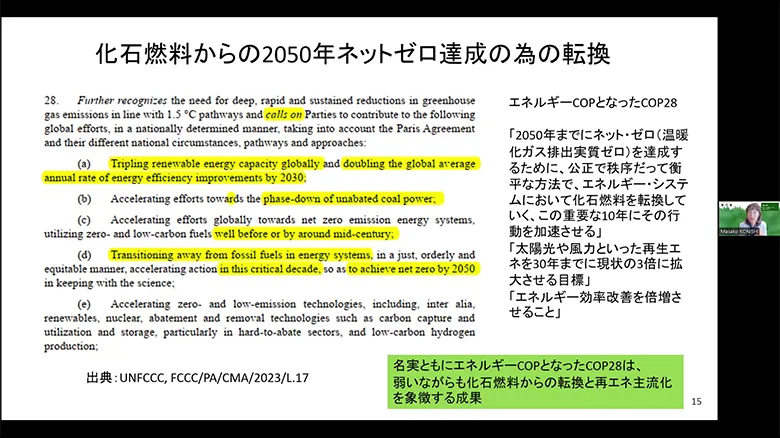

化石燃料からの2050年ネットゼロ達成のための転換

2022年のCOP27は国連の交渉史上初めて損失と損害基金の創設を採択する成果を上げましたが、緩和の分野では進歩がなく、期待されていた化石燃料に関する文言はCOP26の石炭に限定した文言をそのまま繰り返すだけに終わりました。そのため、COP28は緩和、特にエネルギーについてより踏み込んだ合意できるかが注目された「エネルギーCOP」となりました。

さて、COP28のアル・ジャベル議長は、COP史上最も注目された議長といっても過言ではありません。UAEの産業・先端技術大臣であると同時に、国営石油会社のCEOであり、再生可能エネルギー企業の創設者・会長でもあるからです。そのため、果たして石油会社のCEOに化石燃料を削減する合意ができるのかと、大きな話題になりました。しかし、彼は議長に就任した当初から化石燃料の段階的削減は避けられない、むしろ不可欠であること、また再生可能エネルギーを3倍にすることを、事前に各国に説いて回っていました。

激しい交渉の末、当初欧州や小さな島国などが求めていた「化石燃料の段階的廃止」という文言そのものは入りませんでしたが、なんとか化石燃料という言葉を入れ、「化石燃料からの2050年ネットゼロ達成のための転換」に合意することができました。石炭を超えた化石燃料全体に関する合意は、COP史上初めてのことで、COP28の最大の成果と言っても過言ではありません。

しかも、2030年までに世界全体で再生可能エネルギーの設備容量を3倍に拡大し、エネルギー効率改善を倍増させるという文言も入りましたので、化石燃料からの転換と再エネの主流化を象徴する、まさに時代を変える歴史的合意になったことはまちがいありません。そして、化石燃料の中で最も排出量が多い石炭火力は、これまでどおり「段階的削減」という表現になりました。

一方、再生可能エネルギーに加えて、原発、CCS(炭素の回収貯留)やCCUS(炭素の回収利用貯蔵)なども加速させるという文言も入りましたが、これは特に排出削減が困難な分野(たとえば鉄鋼部門)にとの文言が入っていることに注意する必要があります。

パリ協定初めてのグローバルストックテイク

もう1つの成果は、グローバルストックテイク(GST)です。

パリ協定では、各国が自主的に目標を決めることになっています。しかし、自主的に決めていいとなると、高い目標を出さないことになりかねません。そこで、目標を引き上げてもらうために、5年ごとにそれまでの目標より高い目標を出すことが決められています。そして、新しい目標を出すにあたっては、事前に世界全体で達成しなければならない目標に対しどれぐらい足りていないかの進捗評価を行い、その評価結果を考慮することになっています。その進捗評価のしくみがGSTです。

COP28では、パリ協定がスタートして初めてのGSTが行われることになっていました。各国は2025年に2035年目標を出すことになっていますので、その2年前にGSTを行うというわけです。

ところで、各国が提出している現在のNDCのままでは、世界の平均気温は2.1〜2.3度まで上がってしまいます。もし途上国が条件付きで行うことになっている取り組みが実行されなければ、2.8度まで上がる可能性もあります。一方、IPCCの報告書は、1.5度目標を達成するためには、世界全体で2019年比で2030年に43%、2035年には 60% 削減が必要であると示しています。

CO2は非常に安定したガスなので、一度大気中に放出されると、生態系や海洋に吸収されないかぎり大気中に蓄積されていきます。そして、蓄積されたCO2の濃度にほぼ比例して気温が上がります。そのため、気温上昇を1.5度に抑えるためには、排出できる量に限りがあります。これをカーボンバジェット(炭素予算)と言います。

気温上昇を1.5度に抑えるためのカーボンバジェットは、 たとえすべての国が2030 年目標を達成したとしても、2030年以降は約70Gt、約2年分の排出量しか残りません。各国が真剣に削減しなければ1.5度目標は実現できないと、科学は警告しているのです。

COP28では、こうした資料を基に、どのくらい強い言葉で各国に削減強化を促す政治的メッセージが出させるかが注目されていました。

結論から言うと、2035 年までに世界の温室効果ガスの排出量を 2019 年比で 60% 削減する必要があると「言及」されました。「言及」(refer to)という言葉は意味としては弱いものの、合意文書に明記された意味は小さくありません。

というのは、日本を含む各国が2035年目標を出すときに、この数字を参照しなければならないからです。企業も同様で、先進国である日本の企業が、60%という数値を下回る2035年目標を発表すると、国際的に評価されないことになります。

もう1つ重要なことは、各国が2025年に次の削減目標を提出する際に、GSTの結果をどのように考慮したか説明する必要があると言及したことです。

パリ協定では各国が自主的に決める目標をできるだけ高くしてもらうために、目標を提出する9か月から12か月前に、まず目標案を提出することになっています。2025年のCOP30で2035年目標を提出するには、早ければ2024年末に目標案を出すことになります。

それは、各国の目標案をお互いに評価し合う事前協議を行うためです。この事前協議の目的は、他の国々からの質問に対してきちんと説明責任が果たせるだけの根拠を持った目標を提出しなければならない、国際的な評価に耐えうる高い目標を出さなければならないというプレッシャーを与えることによって、パリ協定の実効性を保つことにあります。そのため、GSTの結果をどのように次の目標に反映したのかを、説明させる文言が入ったことも、大きな成果といえます。

COP28における6条の主な論点

最後に、6条と言われる市場メカニズム、国際的なクレジット取引について説明させていただきます。

6条については何も決まらず、すべて先送りされました。COP28では、大気中からCO2を直接除去する技術や、「バイオエネルギーとCCS(バイオエネルギーから排出されるCO2を回収貯留する)」などの「除去クレジット」をどう6 条で認めるかが注目を集めましたが、反対する国も多いため、先送りされました。

クレジットは自国の排出を他国の削減で相殺するしくみですので、排出の免罪符として使われやすいという性質があります。そのクレジットが実際に削減されているのか疑わしければ、世界全体では排出増になるリスクもあるので、その品質が厳しく問われます。そのため、中途半端なルールになるくらいならない方がいいと考える国も多く、すべて先送りされました。

6条をめぐる議論を知ることは、世界で拡大している民間ボランタリークレジットを使うときの参考になりますので、クレジットの活用を検討している企業には6条の議論をフォローしていただければと思います。

解説 COP28の成果②(損失と損害、適応、資金など) WWFジャパン第一自然保護室室長 山岸尚之

「損失と損害」基金の運用化〜「初日決定」の驚き

私からは「損失と損害」、「適応」及びそれらとの関連での「資金」の成果についてお話をさせていただきます。

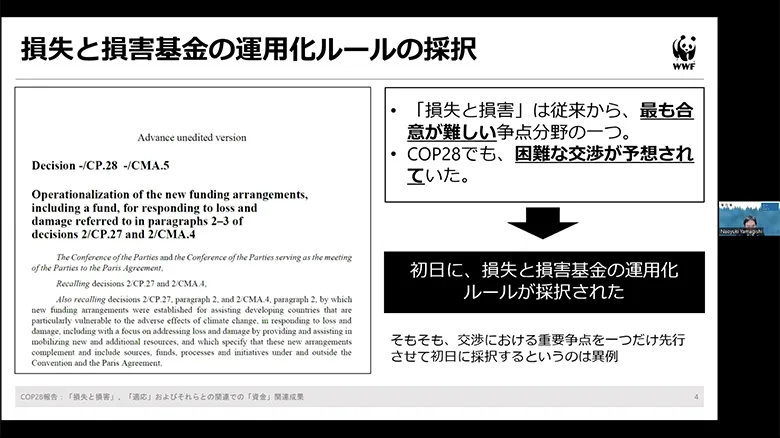

まず、損失と損害に関する基金については、初日に合意が成立しました。

実は、重要な論点について、COPが初日に決定を出すことは異例です。これだけ大事な論点、しかも先進国と途上国の間で意見が割れている論点は、他の分野の交渉とバーター取引を行うために採択せずに残しておき、最後にパッケージ合意に持ち込むのが一般的だからです。

通常であれば最終日まで交渉を重ね、深夜まで議論を続けるような議案を早々に合意に持ち込んだ背景には、この議題を片付けることによって、他の議題に政治的なリソースや時間を割けるようにするという議長国とその周辺の采配や戦略があったことが伺えます。

この「損失と損害基金」について解説する前に、損失と損害とは何かについて説明させていただきます。

そもそも、気候変動対策には、原因である CO2 を減らす「緩和」、それでも起きてしまう気候変動に対して対応する「適応」、それでも対応しきれずに発生してしまう被害を救済する「損失と損害」の3分野があります。

ただし、損失と損害の解釈を広げると、被害を受けた人たちに対する排出主体(先進国)の賠償責任という議論にもつながる可能性があるため、最も合意が難しい論点の1つでした。

この問題について、途上国は具体的に支援する基金の設立を要求し、救済は公的資金で行うべきと主張してきました。これに対して先進国は、基金の数が増えることに加え、解釈が広がると賠償・補償責任につながりかねないことを危惧し、やるとしても公的資金だけでなく、民間資金の必要性を訴えていたため、長く対立が続いていました。

こうした対立を乗り超えて、2022年のCOP27で損失と損害の基金の創設が決まったことから、COP28ではその基金をどう運用するかが最大の論点となっていました。この間に、 24か国の代表から成る「移行委員会」で、運用化に関する議論が続けられてきました。

その主要な論点は、どの機関が運用を担当するのかに集約されます。

先進国はこの基金を世界銀行の管理下に置くよう主張したのに対し、途上国は世界銀行の影響力が大きくなることに危惧を抱いていました。資金支援が無償資金供与ではなく融資になること、意思決定に先進国の影響力が反映されること、手続きに時間がかかって迅速な資金供与ができないことなどへの不安があったからです。

1年にわたる議論の末、早期に基金を運用するための折衷案として、少なくとも最初の4年間は世界銀行が管理することが決まりました。ただし、基金の事務局が世銀から独立していることを確保するなどの条件をつけ、その条件が満たせなければただちに代替機関の検討を開始することになりました。損害と損失基金の運用化について、先進国と途上国が対立を克服し、初日に合意ができたことは大きな成果といえます。

この合意を受けて、多くの国が相次いで資金の拠出を約束しました。具体的にはUAEとドイツが初日に1億ドルという巨額を、日本はその10分の1にあたる1000万ドルの拠出を表明しています。

「適応のグローバル目標の枠組み」決定およびその中での資金をめぐる議論

次いで、適応に関する成果についてご紹介します。

そもそも、適応は、緩和に比べて取り組みが遅れているうえ、国際的な認知や関心が低いという問題があります。しかも、どの国で削減してもCO2の1tの価値が変わらない緩和とは異なり、適応においては山岳国で海面上昇への対応を議論しても意味がないように、どの地域で何をするかという地域性が強いため、世界共通の対策が構築しにくいという性質があります。そのため、世界全体で取り組む方向性を出さなければ、緩和と比べた関心度の低さ、リソース不足が補完されないという状況が長く続いていました。

パリ協定では「適応に関するグローバル目標」を設定することになっていますが、COP26でこの目標をより具体化することが決まり、COP28ではさらに具体化する「グローバル目標のフレームワーク」を策定することになっていました。

結論から言うと、2030年に向けた「テーマ別の目標」と「段階別の目標」それぞれを設定した「グローバル気候レジリエンスのためのUAEフレームワーク」が採択されました。

テーマ別の目標では、水資源、食料・農業生産、生態系・生物多様性などにおいて、2030年までに何をするのか方向性が示されされました。そして、段階別の目標では、各国は気候変動のどんな影響にさらされ、どんな分野が脆弱で、どんなリスクがあるのかという「影響・脆弱性・リスク評価」を行い、その評価に基づいて「適応計画」をつくり、「実施を進展」させるというように段階的に進めていくわけですが、それぞれの分野で2030年までにやるべきことを明確な目標として掲げる成果を出すことができました。

さらに、これらをより具体化する指標を作る作業を、今後2 年間で行う作業計画も採択されました。

しかし、適応において最も難航したのは、こうした内容に関する議論ではなく、資金の問題でした。

資金問題は、適応だけに限った問題ではありません。そもそも2020年までに先進国が途上国に1,000億ドルを拠出するという目標さえ達成されていないという問題があります。そのうえ、2021年のCOP26で適応資金を2倍にする約束をしたにもかかわらず、適応のための資金は減少しています。

片方で適応のグローバル目標を設定する議論をしながら、片方では資金を減らす、しかもトータルな資金支援の目標も達成していないという資金問題の停滞を、途上国は強く問題視しました。

そこで、資金問題の解決策を示すべきだということが、適応のグローバル目標の議論においても争われましたが、大きな成果を残すことができませんでした。そのため、2024年のCOP29では資金に関する新しい目標を作ることに加え、適応資金の倍増という議論が再燃することが予想されます。

日本にとっての意味

それでは、これまでの議論が日本にとってどんな意味があるのかについて、私なりの解釈を交えてお伝えします。

「損失と損害」と「適応」のいずれの分野でも、国際社会としてより多くのプロジェクトが形成され、より多くの資金が動員されるというあるべき姿に対して、プロジェクトも資金もまったく足りていません。そのため、早期のプロジェクト組成が求められており、日本への期待も高まっています。

適応のグローバル目標の決定を受けて、今後、緑の気候基金(GCF)などから適応に関する資金が動員されることになります。プロジェクトを形成するには、たとえば水不足をどう解消していくのか、あるいは食料農業分野でどう適応を進めていくのかというテーマに合致しているかどうかが資金を動員するにあたって非常に重要になっていきます。

他方で、被害の回復という分野が多いことから、ビジネスとして収益を生むプロジェクトが少ないことは確かです。しかし、災害に関する情報を提供するサービスやレジリエントで持続可能な農業など、収益につながる分野がないわけではありません。たとえば農業の分野では「バンカブル・ネーチャー・ソリューションズ」という、当初は公的資金を投入し、収益が上がるようになってから融資でビジネスを展開するというプロジェクトなどがあります。

ただし、緩和とは異なり、適応の第一歩は、脆弱性やリスクの評価、その国の気候変動の影響にはどんなものがあり、それに対してどれだけ脆弱なのかを評価することですので、各国の地域性や現地のニーズに応じたプロジェクト形成が求められます。そういった観点でプロジェクトを探していくのが、日本がこの分野に対して貢献していくにあたって大事な視点ではないかと思います。

解説 COP28 非国家アクターの動き WWFジャパン気候・エネルギーグループ 田中健

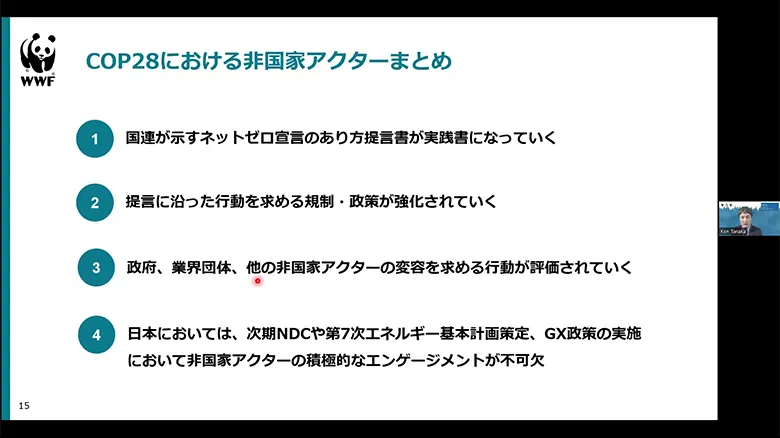

COP28に参加して、非国家アクターはこれから「インテグリティ」と「ロビイング・アドボガシー」という2つの柱について評価される傾向がいっそう強まっていくことを強く感じました。

まず「インテグリティ」については、日本でもネットゼロ宣言、目標設定、移行計画策定、情報開示の動きが広がっていますが、それが国際的なスタンダードに基づいているかが評価されるようになってきました。

次の「ロビイング・アドボカシー」は、国や業界団体に対して自分の組織の削減だけではなく、他者に対しても1.5度目標に整合するよう積極的に働きかけを行い、声を上げていくことも大きな柱として評価されるようになっていることを強く感じました。

この 2つの柱は、非国家アクターが一生懸命に取り組んでいる気候変動対策がグリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)と評価されないための行動指針になっていくものと思います。

今日の報告は、この2つの柱に基づいて、COP28における非国家アクターの2つの注目点として、「ネットゼロ宣言のあり方についての提言書」の進捗と、非国家アクターによるロビイング・アドボカシーの事例についてご紹介します。

ネットゼロ宣言のあり方提言書の進捗

1つめの「ネットゼロ宣言のあり方についての提言書」は、2022年のCOP27で「国連ハイレベル専門家グループ」が発表した、非国家アクターはどうネットゼロ宣言をするべきか、宣言を実現するためにどう行動すべきかなどをまとめた、10項目から成る包括的な提言書です。

この提言書の10番目には、非国家アクターの行動を加速させる政策や規制を推進するタスクフォースを設立すべきだと書かれていました。今回のCOP28では、このタスクフォースが立ち上がり、政策立案者や規制当局で知見を共有し合うなどさまざまな活動を行うことになりました。これによって政策や規制が推進されれば、提言書が実践書に変わり、非国家アクターは規制に沿った行動を取らなければならなくなっていきます。

なお、このタスクフォースは事務局をPRI(責任投資原則)に置き、さまざまなサポート団体が協働して運営することになっています。

さらに、自治体に特化した「ネットゼロ宣言のあり方提言書」が発表されました。この提言書は大きく5つの項目に分けられていますが、その内容は前述のCOP27で発表された提言書にある10項目すべてを含んでいます。今日はそのうち2項目をご紹介します。

1つ目は、提言の3番目、「行動のための計画」という項目です。ここでは自治体が移行計画を策定するにあたって、化石燃料の段階的廃止のためにどんな行動を取るべきかが書かれています。

具体的には、許認可権限を持っている自治体であれば、化石燃料の新たな利用につながる許可を出してはならない、また許可権限がない自治体であっても、他の自治体、あるいは国などと協働して化石燃料の段階的廃止に向けて取り組んでいくべきとされています。化石燃料の段階的廃止というと、国のエネルギー政策、あるいは企業のビジネス転換のように思いがちですが、自治体も行動すべきと提言されています。

2つ目が「協働とパートナーシップ」という項目で、ロビイングやアドボカシー、政策や規制の導入加速に関わる分野です。ここでは、自治体が気候変動対策の計画策定や情報開示を行う一環として、目標を達成するために、企業、政府、学界、市民社会などにどんな行動を求めるのかをしっかり示すべきだと書かれています。

また、この提言書の多くは自治体に向けた内容である一方で、自治体が脱炭素化を進めるために国はどんなサポートを行うべきか、金融機関は何をすべきかなども詳しく書かれていますので、自治体関係者はもちろん、地域の脱炭素化に関わるさまざまなステークホルダーに一読していただきたいと思います。

非国家アクターによるロビイング・アドボカシー

次に、ロビイングとアドボカシーの事例をいくつかご紹介します。この分野はこの数年、非常に評価が強まってきている非国家アクターの活動です。

まず、「世界経済フォーラム・CEO気候リーダーズ同盟」に参加する100 以上の企業のCEOが政府、そして他の企業のリーダーらに対して、具体的な気候変動対策を求める公開書簡を発表しました。日本企業も数社が署名していますが、企業のリーダーが自社の取り組みを超えて、他社を説得する取り組みを行う事例といえます。

企業が声を上げた事例としては「Fossil to Clean キャンペーン」という、脱化石燃料を求めるキャンペーンもあります。We Mean Business Coalitionという企業の気候変動対策を進める NGO などの連合が主導したこのキャンペーンは、金融機関、化石燃料生産者、政府に対して脱化石燃料を求める公開書簡として発表され、日本のソニーグループを含む世界200以上の企業が署名しています。

COP28で化石燃料からの脱却に合意した背景には、こうした非国家アクターの働きかけも影響しているのではないかと思います。

次は日本の事例です。JCI(気候変動イニシアティブ)という日本の非国家アクターのネットワークが、COP期間中に、日本のカーボンプライシング政策の改善を求める提言書を発表しました。186団体が賛同したこの提言書には、かなり詳細な政策提言が書かれています。特定の政策に対して企業や自治体が提言を出す動きが、日本でも少しずつ加速化している事例といえます。

最後に、自治体の国際ネットワークが共同で発表した公開書簡です。この書簡は、各国が次に出す NDCの更新プロセスにおいて、国が自治体の気候リーダーの声を聞きながら、協力をして策定プロセスを進めること、国だけで決めるのではなく、地域とともに策定することを求めました。

これに対し、国の方からも自治体と協力するという宣言がありました。日本を含む72か国が参加する「高い野心のマルチレベルパートナーシップ連合」(CHAMP)の発足が発表され、 参加国は、2025 年に向けたNDC 更新プロセスにおいて、国が自治体とともに努力することを約束したのです。。今後は日本を含む世界各国がこの約束を実行し、次期NDC策定に向けた自治体との連携強化が進むことが期待されます。

日本でもこれからさまざまな政策が動き始めますが、その策定プロセスに非国家アクターが積極的に関わることが不可欠になっていくと思います。

開催概要

日時:2024年1月16日(火)14:00〜15:30

場所:Zoom オンラインウェビナー

対象者:企業関係者を中心に関心のある方々

参加費:無料

参加者数:716名

イベント案内:https://www.wwf.or.jp/event/organize/5505.html