パリ協定第1回グローバルストックテイク:これまでの議論と日本への示唆

2023/09/19

- この記事のポイント

- パリ協定の掲げる国際目標の達成に向けた進捗状況を、世界全体で把握するための制度「グローバルストックテイク(GST)」。この制度に基づいた各国政府による温室効果ガス削減目標の継続的な強化は、気候変動の深刻な影響を防ぐ上でも欠かせない「1.5度目標」の達成に向けた、重要なプロセスです。現在までに、2021年から2023年にかけての全3ステップのうち、2番目の「技術的評価」までが終わりました。そして、その議論をまとめた統合報告書が、国連より2023年9月8日に発表されました。そこから得られる日本の政策への示唆について解説します。

1. グローバルストックテイク:パリ協定の進捗評価プロセス

世界の気候変動対策の根幹をなす国際条約のパリ協定。その重要な制度の1つ、「グローバルストックテイク(GST)」が2023年に山場を迎えます。

「グローバルストックテイク(GST)」とは、パリ協定の掲げる目標に対して、世界全体でどの程度達成できたか進捗を確認する制度です。

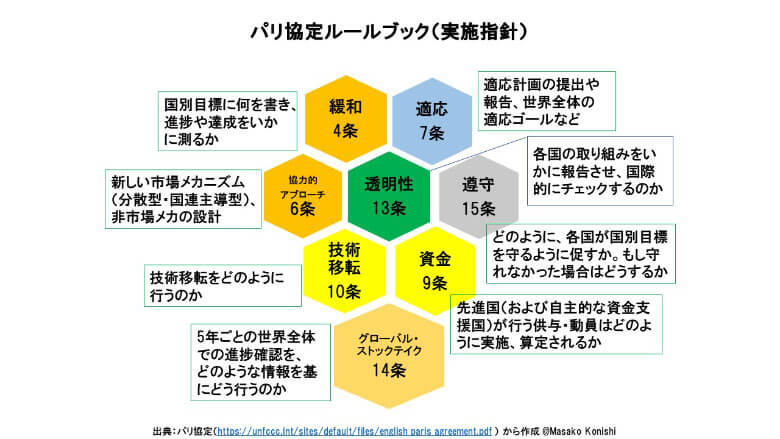

パリ協定の主要な目標の1つとして、世界全体の平均気温の上昇を産業革命前と比較して2度を十分下回るものとし、1.5度に抑える努力することなどが目標とされています。各国はこれと整合的な温室効果ガス(GHG)排出量の削減目標を設定し、その実現に向けた対策を実施することが必要です。

一方、各国の目標の高さは自主的に決定されます。そのため、1.5度目標の達成に必要な排出削減が進むか、明らかではありません。そこでパリ協定は、5年ごとに、各国の削減目標などを定めた国際約束「国が決定する貢献」(NDC)を改定し、その目標を引き上げることを各国に求めます。その際に重要な情報となるのが、世界全体での気候変動対策の進捗状況。GSTはそれを把握するという意味で、パリ協定に欠かせない歯車なのです。

パリ協定では1.5度目標の達成のために様々な制度が定められています。©WWFジャパン/小西雅子

2. グローバルストックテイクのプロセス

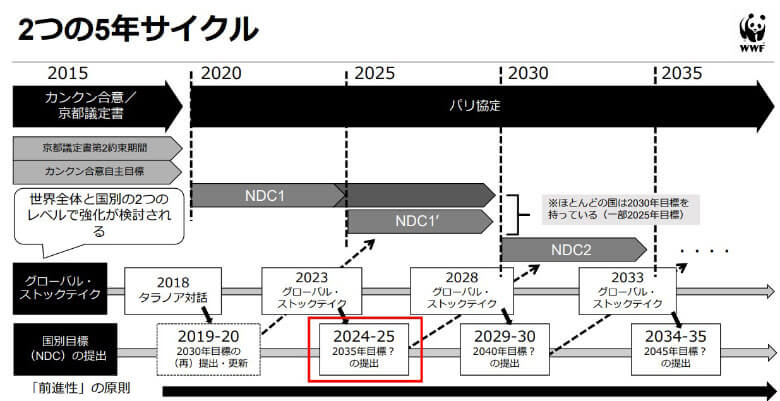

2023年に第1回GSTが行なわれ、以降5年ごとに実施することとされています(パリ協定14条2項)。ただし第1回GSTは、2021年11月から少しずつ進められてきました。

GSTを構成するステップは次の3つです。

- 「情報収集と準備」:国連機関の報告書などを基に、GHG排出量やその削減策の実態などについて、情報を取りまとめる。

- 「技術的評価」:収集した情報を基に、パリ協定の長期目標が世界全体でどの程度達成されているかなどを、専門的・実務的見地から評価する。

- 「成果物の検討」:各国がNDCや取り組みを強化できるように、技術的評価で得られた知見について議論を深め、政治的メッセージを打ち出す。

2023年9月11日現在で、2番目の「技術的評価」までが終了しています。そして、2023年11月開催のCOP28で、最後のステップである「成果物の検討」が実施予定です。そこでは、気候変動対策の強化に向けてどのような政治的メッセージが打ち出されるかが、注目点の1つとなります。

GSTの結果を受けてのNDCの改定。これが5年ごとに、1.5度目標の達成まで続きます。

3. 第1回GST「技術的評価」の議論結果が日本に示唆すること

上述の「技術的評価」のプロセスでは、2022年6月から2023年6月にかけて、全3回の「技術的対話」という場が設置されました。これは、パリ協定の目標の達成状況について最新の情報に基づいた共通理解を得ることを目的としたものです。各国の代表や専門家、非国家アクターが参加し、対話を重ねました。

2023年9月8日には、これらの対話の結果を取りまとめた統合報告書(Synthesis report by the co-facilitators on the technical dialogue:以下、TD SYN)が国連から発表。パリ協定の目標に対する世界全体の進捗状況について、緩和や適応、資金支援など17の重要な評価結果を提示しています。このうち日本の国内政策との関係では、次の3点が特に重要な示唆と言えます。

(1) 1.5度目標の達成機会は無くなりつつある:目標強化に向けて早急に議論開始を

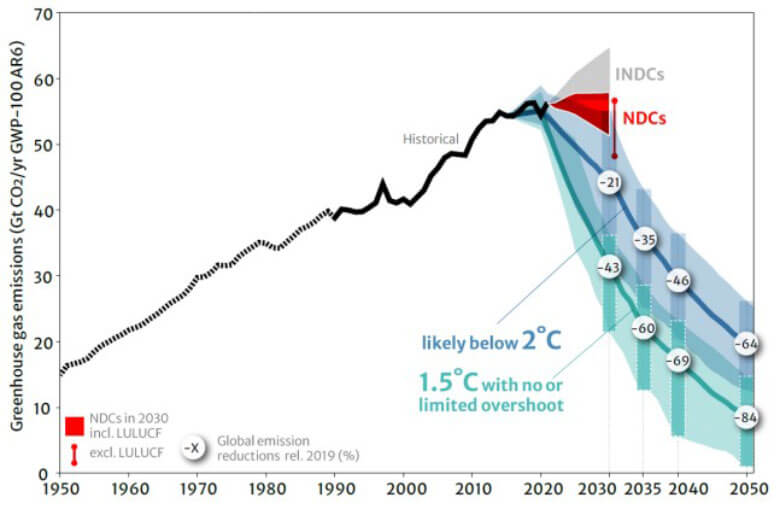

上記の報告書は、現状の世界全体の排出量がパリ協定の目標に合致しておらず、1.5度目標に抑えるための機会の「窓」は急速に閉じられつつあると指摘しています(TD SYN Key finding 4)。目標と政策の両面で、あるべき姿とのギャップが生じています。

その上で、世界全体でのGHG排出量を2019年比で2035年までに60%削減するために、各国のNDCがより野心的な削減目標を定めることが必要です(TD SYN Key finding 5)。

日本のNDCも、当然それに沿う形での目標強化が求められます。新しいNDCは2025年末のCOP30の9~12か月前には提出しなければなりません。そのため、国内で様々なステークホルダーを巻き込んだしっかりとした形で進めるには、議論は2023年末には始まっている必要があります。早急に議論を開始するべきでしょう。

(2) 更なる国内施策の強化が必要:化石燃料からの脱却に道筋を

CO2、そしてGHGの排出に係るネットゼロ達成では、全ての分野でシステムの変革とも言うべき取組みが必要です(TD SYN Key finding 6)。

再エネの導入拡大のほか、排出削減対策のとられていない全ての化石燃料の段階的廃止、森林破壊の根絶などが求められます(同前)。また、排出削減対策のとられていない石炭火力発電は、世界全体で2030年までに2019年比67~82%削減する必要があります(TD SYN, para. 118)。歴史的な経緯や能力に鑑みて、先進国である日本は2030年までに段階的に廃止するべきです。

日本国内では近く、エネルギー政策の方向性を定める「エネルギー基本計画」が改定される見込みです。2021年に策定された「第6次エネルギー基本計画」では、2030年時点の電源構成でも石炭火力発電が約19%を占めています。化石燃料、とりわけ排出削減対策のとられていない石炭火力発電の段階的廃止を早期に達成できるように、道筋を示すこと。それこそが先進国としての責務です。

(3) 公正な形での対策の強化:更なる排出削減と経済成長を真に両立できる方策を

脱炭素化に向けた社会変革では、取り残される人を無くしたり負担が社会の一部に偏らないようにしたりして、公正性を担保することで、更なる気候変動対策が可能になります(TD SYN Key findings 3, 7)。また、そうした変革を通じて、社会・経済での大きな発展の機会が得られます(TD SYN, para. 88)。

例えば、カーボンプライシング。これは二酸化炭素などの温室効果ガスの排出に対して金銭の負担を求めて、排出削減を図る仕組みです。ここでは歳入を活用して、貧困家庭や脱炭素化により大きな影響を受ける業界の移行を支援することも一案です。そうすることで、法的強制力のある本制度の社会負担を軽減でき、導入のハードルが下がります。

また、そうした実効性あるカーボンプライシングがあってこそ、排出削減と同時に、企業はイノベーションの必要性に駆り立てられるほか、新たなビジネスチャンスも期待できるでしょう。

日本でもカーボンプライシング導入の道筋が示されています。しかし多排出企業などへの配慮もあって、自主性頼みで、かつ導入時期も遅い現状です。負担のあり方を制度設計で調整しつつ、実効性あるカーボンプライシングを早期に導入するべきです。

現状提出されている各国のNDCでは、1.5度・2度目標の達成には依然不十分です。

UNFCCC TD SYN Figure 1 (p. 17) より抜粋

こうした示唆を与えてくれるGSTですが、GSTそれ自体によって、気候変動対策がひとりでに大きな変化を遂げる訳ではありません。COP28の結果としてのGSTから発せられるメッセージを受け止めたうえで、政府や企業などの実際の取組みの強化があって初めて意味があります。

各国には、今回の報告書の内容を真摯に受け止めて、まずは政策の一層の加速に向けたメッセージをCOP28で打ち出すことが期待されます。

そうした国際的潮流の中で、日本だけが無関係でいられるはずはありません。国内でも、2023年内の可能な限り早い時期に、GHG排出量2035年60%削減に沿うNDC改定の議論を始めることが強く求められているのです。