シリーズ:自治体担当者に聞く!脱炭素施策事例集 小水力発電事業化における初期の“困り事”に対応

2022/06/28

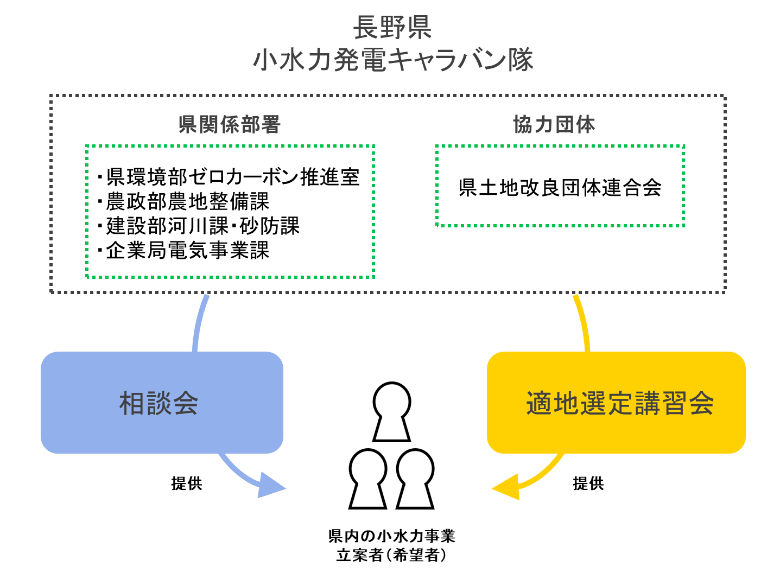

長野県「小水力発電キャラバン隊」

- WWFの「ここに注目」

-

- 市町村や地域事業者による小水力発電の事業化を県の関係部局で構成される小水力発電キャラバン隊がワンストップで支援

- 相談会、講習会を通じて、技術的知見、許認可手続き、資金調達などをサポート

施策概要

急峻な地形の長野県は川の高低差が大きく、また稲作も盛んなことから農業用水路も発達しており、小水力発電のポテンシャルは非常に高いと言われている。しかし、小水力発電の事業化にあたっては、専門的・技術的な知識が必要となるほか、実施する区域に応じたさまざまな許認可手続きが必要となる。経験を持たない市町村、事業者にとっては、これらが小水力発電導入への高いハードルになっている。

そこで長野県は、事業化の初期段階における課題を解決するため、平成25年に「小水力発電キャラバン隊」を結成。技術面、資金調達、許認可手続き、補助金などの支援制度などについて助言を行う相談会(出張・オンライン)と、事業に適した場所を選定するための調査方法や採算性を評価する適地選定講習会などを開催し、小水力発電の事業化に取り組む県内市町村や地域事業者を支援している。

構成メンバーは、県環境部ゼロカーボン推進室、農政部農地整備課、建設部河川課・砂防課、企業局電気事業課の県庁関係部局にくわえ、農業用水利施設を利用した再生可能エネルギー活用の推進に取り組む県土地改良事業団体連合会。各部局が横断的に連携し、ワンストップで事業者支援を行なっている。

予算

なし

削減効果

小水力発電の事業化実績を網羅的に把握していないため、削減効果としては定量データなし

その他効果

地元事業者による小水力発電が事業化することで、将来的に地域経済の活性化や雇用創出が期待できる。また、長野県内のエネルギーセキュリティーの向上、エネルギーコストの域外流出の抑制にもつながると考えている。

施策を通して

<実施における課題や改善点>

県全体として掲げるゼロカーボンを実現するための取り組みの一つだが、支援をする個別の発電事業に目を向けた場合には、県庁内であっても推進サイドと規制サイドに立場が分かれる場面は多い。そうした場合にも事業者を混乱させないよう、県庁内でよく連携をとって、県として一貫性のある、適切なアドバイスができるよう心掛けて取り組みを進めている。

<施策のメリットとデメリット>

メリット:

・県内の事業者や団体の取り組みに構想段階から関与することで、法令上適切な計画の立案、許認可手続きなどをスムーズに進めることができる

・主に県職員による取り組みのため、大きな新規予算をかけずに取り組める

・県庁内のさまざまな部署と連携した体制を作っておくことで、再エネ担当部局以外においても小水力発電への関心が高まり、それぞれの立場からの情報交換が多く行われるようになった

デメリット:

・なし

こんな自治体にオススメです

小水力発電のポテンシャルを持ち、それを活かしたいと考えている自治体にとっては非常に有効だと考える。

今後の方針

部局連携による事業者支援を続けていくため、基本的にはキャラバン隊の仕組みを継続して活用していくが、状況に対応して支援の実施内容などは見直していくことも必要。今後さらなる小水力発電の普及をめざし、取り組み方を工夫していく。

小水力発電キャラバン隊について

自治体担当者からのコメント

ゼロカーボン推進室再生可能エネルギー係

大久保直哉さん

「小水力発電キャラバン隊」の取り組みは、小水力発電の事業化に向けた多岐にわたる困り事に対応するためのものとして始めたものですが、部局連携のチームで活動していることで、ゼロカーボン推進の担当課以外の部署にも脱炭素の意識が醸成される効果もあります。地道な取り組みではありますが、これからも活動を工夫しながら続けていきたいと考えています。