シリーズ:自治体担当者に聞く!脱炭素施策事例集 市民の生ごみ分別が支えるバイオマス資源化事業(福岡県みやま市)

2022/03/16

福岡県みやま市「バイオマス資源化施設事業」

- WWFの「ここに注目」

-

- 生ごみ分別という市民の協力を前提にしたバイオマス資源化事業

- 下水道処理が整備されていない地方自治体で、し尿や浄化槽汚泥を資源化できる。

- 特に焼却施設・し尿処理施設の老朽化に伴う建て替えなどが必要な自治体には検討の価値あり。

施策概要

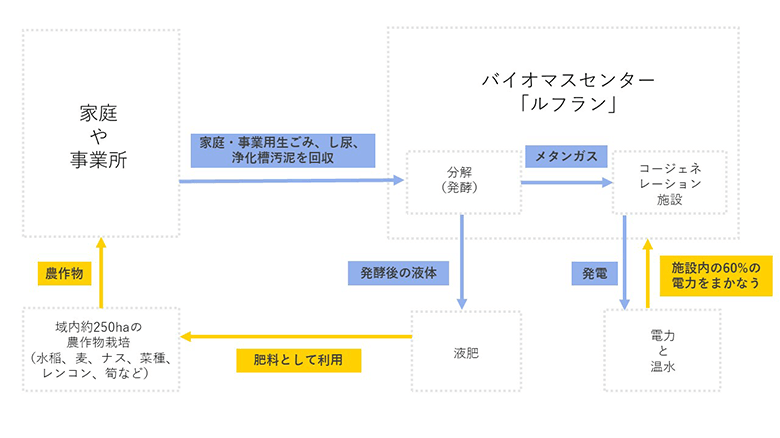

地域で回収される生ごみ・し尿・浄化槽汚泥からメタン発酵発電と液肥化を行うバイオマスセンター「ルフラン」を平成30(2018)年度に稼働、CO2排出削減とともに資源循環型社会を目指す取り組み。ルフランでは1日あたり家庭・事業用生ごみ10t、し尿42t、浄化槽汚泥78tの計130tを受け入れて分解、発生させたメタンガスはコージェネレーション(熱電併給)発電設備により、施設内の電力(約5割)と温水として活用。液肥は域内の約250haの農作物栽培に使われている。

予算

《支出費用》

・ルフラン建設等の総費用 約21億円

内訳/施設建設費(監理費含)19億1000万円+機械器具費1億9000万円(液肥散布車3台、液肥運搬車9台、生ごみ回収容器約1400個、生ごみ分別容器約14000個)

《利用した国・県などの補助金制度》

・約3億8000万円(環境省 循環型社会形成推進交付金)

財源内訳/循環型社会形成推進交付金3.8億円+過疎債交付税措置12.6億円+市単独負担4.6億円

削減効果

1573t-CO2

(令和2年度:バイオマスセンター稼働前年度<平成29年度>比。43%減)

内訳/ごみ焼却963t削減+し尿処理896t削減-バイオマスセンター排出分286t

その他効果

・焼却施設費の削減…新焼却場を柳川市と共同で整備し、令和4年度から正式稼働。新焼却場の建設費(121億円)は両市の可燃ごみの量(重さ)に基づき負担することから、みやま市はルフランの建設の可燃ごみ削減により負担割合を当初の4割から3割に下げられた(=約12億1000万円の削減効果)。

・Jクレジット制度での認証(令和2年4月~令和10年3月の8年間)により年間約200t-CO2のクレジット売却益(年30万円程度)。

・液肥の活用…バイオマスの液肥「みのるん」は、地域で水稲・麦・ナス・菜種・レンコン・筍などの栽培に活用。道の駅では、液肥を使って栽培した菜の花オイルなども販売。

・雇用創出…バイオマスセンター関連で35人雇用。

・にぎわいの施設…旧山川南部小学校校舎に整備したルフランの管理事務所は校舎の教室を活用、ほかの空き教室もリノベーションされシェアオフィス・研修室・学習室・チャレンジカフェ・食品加工室などとして地域住民に利用されている。

施策を通して

<実施前の課題>

・バイオマスセンター新設に向けて市と行政区長、農業委員らで話し合い、柱となるコンセプトに「周辺環境に配慮し、環境保全対策を優先した施設・賑わいの施設として、周辺環境と地域に調和する施設」を掲げ、場所は廃校となった山川南部小学校の跡地に決定。ごみ関連施設は迷惑施設と捉えられがちなため、周辺の行政区長らと、近くの大木町にある同様の施設「おおき循環センターくるるん」を視察し、臭気がなくトラブルも起きていないことなどを納得してもらうなどの対策を講じた。

・生ごみ分別を確実に普及させるため、まず生ごみ分別モデル事業を平成25~28年度に1102世帯で実施 。その後、市内全域で生ごみ分別説明会を200か所の公民館などで開催。モデル事業や説明会をスムーズに進めるため、あらかじめ各校区から1人ずつ市民エコサポーター(計15人)を選出し、市民目線で説明をサポートし、市民の理解を深めた。

・バイオマス液肥を円滑に利用していただくため、大木町から液肥を分けてもらい、平成25~29年度に液肥散布モデル事業を実施。米・レンコン・ナス・トウモロコシの栽培に使用。ブラインドテストでは、レンコンやナスは8割から「えぐみがなく、すっきりした味」との高評価 を得ることで、液肥使用への信頼を醸成している。

<実施における課題や改善点>

家庭生ごみは、専用の蓋付き容器 (75ℓ、10世帯に1個)を週2回の収集日前日に各地に配置し、収集車が回収。バイオマスセンターのプラントに投入する際、不適物(プラスチックや金属類、卵の殻、貝殻など)が混入すると機械の故障やメタンガス発酵阻害を招くため、センター職員が手作業で見つけて排除している 。こうした負担やリスクを少しでも軽減するため、市民エコサポーターと市の環境衛生課職員が一緒になって説明会を実施し、市が目指す資源循環の方向性や生ごみ分別の方法等について理解を広げている。

<施策のメリットとデメリット>

メリット:リサイクル率の向上(現在リサイクル率38%、福岡県内2位)をはじめ、ごみ処理のランニングコスト削減(バイオマスセンターの稼働、生ごみ分別による可燃ごみの削減で約2900万円/年)、新焼却場の建設費や運営費の削減、農業者の所得向上(市による液肥散布 でコストカット等)にもつながっている。またバイオマスセンターは嫌気性発酵施設のため周辺に臭気が漏れないこともメリットに含まれると考えられている。

デメリット:プラントがまだ珍しい施設であるため整備費等の相場が不明な点もあり、担当者が知識を有する必要はある。

こんな自治体にオススメです

・住民との直接的な連絡体制を構築できる自治体(ごみ分別の理解を広げやすい)

・農地が豊富にある自治体(液肥の活用先)

・焼却処理施設を建設予定の自治体(建設や更新を機に実施を検討するのが効率的)。※建設にあたり国の補助金制度や優遇措置などがあると望ましい。

今後の方針

みやま市は、令和2年9月議会で「ゼロウェイスト宣言(資源循環のまち宣言)」を採択、令和3年8月には「ゼロカーボンシティ」を表明しており、引き続き、生ごみ資源化や可燃ごみの投入量削減を進めることで、ごみ処理費用負担額の削減も目指していく。

自治体担当者からのコメント

福岡県みやま市環境衛生課

山下良平さん

現在世界中で顕在化した環境問題に対し、私が最も脅威と感じていることは、“「ほかの誰かが救ってくれる」という勘違い”です。だからこそ個人が生ごみ分別を通して環境問題対策に参画できる仕組みを作ったルフランと、それに賛同し協力していただいている市民を誇りに思います。人口4万人弱の自治体でも実現できました。稼働してからの3年間、財政的にも成果は出ています。志を同じくする自治体と協力し、持続可能なまちを、国を、世界を作っていきましょう。