シリーズ:自治体担当者に聞く!脱炭素施策事例集 地域のポテンシャルを可視化、屋根ソーラー普及を目指す

2022/06/28

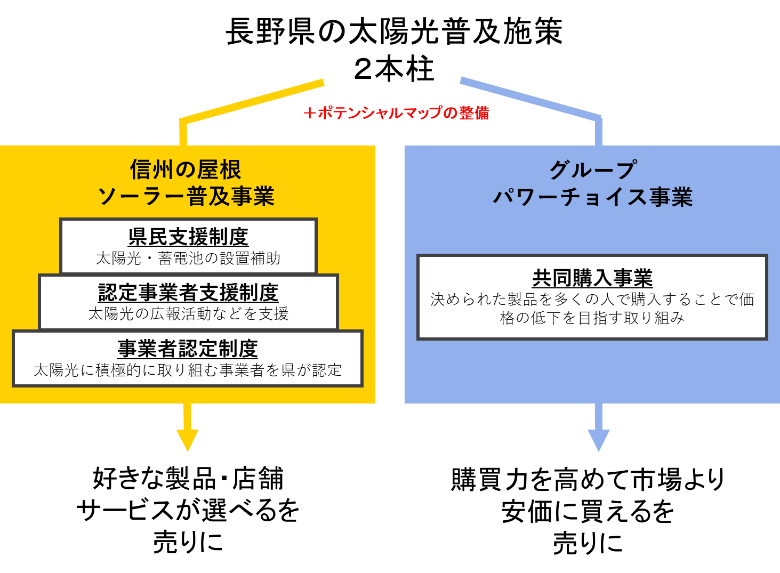

長野県「信州の屋根ソーラー普及事業/グループパワーチョイス(共同購入)」

- WWFの「ここに注目」

-

- 「信州屋根ソーラーポテンシャルマップ」で建物の屋根に太陽光発電・太陽熱設備を設置した場合の適性をチェック

- 製品やサービスを好みに合わせて選べる「個人選択型」と特定の製品を多くの人と安く購入できる「共同購入」の2つの選択肢

- 太陽光発電に取り組む事業者を県が認定することで地域内経済循環を促進

施策概要

出典:信州屋根ソーラーポテンシャルマップ

豊富な日射量や冷涼な気候に恵まれている長野県は、太陽光発電に適した地域と言われている。「2050ゼロカーボン」達成に向けて、太陽光発電が重要な役割を占めると県は考えている一方で、過去には野立ての太陽光発電を巡り地域住民とのトラブルが生じたこともあった。そこで県は、屋根上の太陽光発電「屋根ソーラー」を中心に普及を推進する方針をだし、平成31年に建物がどの程度太陽光発電に適しているかを、県民や事業者に実感してもらうためのツールとして「信州屋根ソーラーポテンシャルマップ」を公開。自宅の住所を入力すると、地域の日照時間、屋根面積・傾斜などに応じてシミュレーションした建物のポテンシャルが「最適」(赤)、「適」(黄)で表示される。適している建物については、設置可能な設備容量、発電量、CO2削減量、予想節約金額などの推計結果も確認できる。

さらに、屋根ソーラーに興味はある一方で、どのようにして製品を選べばいいのか分からないという県民のために、県が具体的な購入方法を提示。太陽光発電設備の購入方法に「個人選択型」と「グループパワーチョイス(共同購入)」の2つの選択肢を提示し、県民の行動を促している。

「個人選択型」は、製品の種類や容量、サービスを選択して購入するもの。県が認定した事業者と契約して設置する場合に、県の補助金が活用可能(一定の要件あり)。

予算

令和3年度当初予算 499万3000円

(別途、令和3年度補正予算(補助金用)1億3700万円)

削減効果

令和3年度既存住宅エネルギー自立化補助金 交付決定数387件

その他効果

「個別選択型」では、県内に本店があり、設備の販売・設置実績を持つ事業者を、県の認定事業者として公表(信州の屋根ソーラー事業者認定制度)。「グループパワーチョイス」では、設備の設置を県内の施工事業者に限定している。これにより、太陽光発電設備の販売・設置に関わる市場の活性化と地域内の経済循環効果が期待されている。

施策を通して

<実施前の課題>

太陽光発電の導入について、県外資本の企業が進めるものは地域経済の活性化につながりにくい面がある。そのため、地域内での経済循環を意識して、県内事業者との関わりを重視し意見を聞きながら準備を進めた。自治体職員は太陽光発電の専門家ではないため、専門的な知識を持つ事業者との関わりを増やしていくことで、高圧・特別高圧での太陽光設置時における逆潮流の制限、世界的半導体不足からくる納期遅れや価格への影響など、新たな課題に気づくことも多々あった。

<実施における課題や改善点>

「グループパワーチョイス」では、参加者の募集、販売・施工事業者の入札などを、県と協定を結んだ一つの事業者が担うため、一部の事業者に偏らないよう制度設計し、地域内経済循環を重視し進めていることを説明した。

<施策のメリットとデメリット>

メリット:

・太陽光発電に関わる事業者を認定する過程で、事業者との関わりを持つため、現場の課題をいち早く把握することが可能。そのため、太陽光発電の普及促進を狙うさらなる施策作りに活かすことができる。

デメリット:

・特になし(現時点では分析できていない)

こんな自治体にオススメです

補助金事業は、形式的な書類のやり取りに終わるため、行政と現場との関わりが薄く、現場の課題が見えづらくなりがち。当事業は、認定事業者と県が太陽光発電の普及という共通の目標を持つことで、事業者と行政が一緒に課題解決方法を模索している。補助金事業の次を考えている自治体に検討をおすすめできる。

今後の方針

住宅用のみならず、事業所の屋根へのソーラー設置を推進する施策の展開を検討している。

信州の屋根ソーラー普及事業(全体)

信州屋根ソーラーポテンシャルマップ

信州の屋根ソーラー事業者認定制度

既存住宅エネルギー自立化補助金

グループパワーチョイス(共同購入)

自治体担当者からのコメント

長野県環境部ゼロカーボン推進室

阿久津 裕司さん

ゼロカーボンを達成するということは、本当に高い目標であり、そのためには今までの行政のやり方では絶対に間に合わないと思われます。民間の手法や知識、パートナーシップを総動員して進めてゆく重要性を改めて感じました。