ワシントン条約CoP19を前に-日本の両生類ペット取引調査報告

2022/03/24

- この記事のポイント

- 野生生物のペット利用が生物多様性の脅威になっていることへの懸念が強まっています。絶滅のおそれのある野生動植物の保全を目的とする「ワシントン条約」でも、ペット利用に関わる議題が近年増加傾向にあり、世界的に取引実態の把握と必要な規制の追加が急務となっています。WWFとTRAFFICでは、特に絶滅のおそれが高いグループである両生類の取引に関する2つの調査を実施。今回、2つ目となる日本に関する調査結果を発表しました。

増加するペット取引の脅威とワシントン条約

絶滅のおそれのある野生動植物を守る「ワシントン条約」(※)の第19回締約国会議(CoP19)が2022年11月にパナマで開催される予定です。

※正式名称:絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(CITES)

ワシントン条約は、野生動植物の国際取引が種(しゅ)を絶滅の危機にさらすことなく、持続可能な形で行なわれるように、加盟国が協力して「取引規制」を行なう枠組みです。

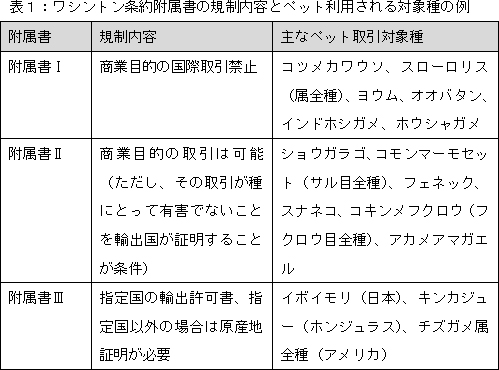

2、3年に一度開催される締約国会議(CoP)では、取引規制の対象とする種を掲載する「附属書」と呼ばれるリストの改定が、重要な議題となります。

近年、この附属書への追加や規制内容の強化が増えているのが、「ペット」として取引される動物種です。

アイゾメヤドクガエルDendrobates tinctorius、南米アマゾンの熱帯林に生息する。ヤドクガエル属(Dendrobates spp.)はヤドクガエル科の他の属とともに附属書Ⅱに掲載されている。

例えば、日本のペット市場でも人気のある、ヨウムやインドホシガメ。

これらの動物は、以前から国際取引が規制されていましたが、近年、取引による影響を受けて生息状況が悪化したことなどから、条約の「附属書Ⅰ」、すなわち国際的な商取引が「禁止」される種のリストに、その名が記載されることになりました。

日本でのペット人気が引き金となり密輸が急増したことで知られるコツメカワウソも、2019年に開催されたCoP18で、附属書Ⅱから附属書Ⅰへ格上げされた種のひとつです。

さらに、これまでワシントン条約の規制対象でなかった種が、新たに追加されるケースも増えています。

この場合、商取引が可能な「附属書Ⅱ」に掲載されることが多く、輸出国が、その取引が種にとって有害でないことなどを確認し、許可書を発行することが条件になります。

キャプション:中米コスタリカの森に生息するアカメアマガエル(Agalychnis callidryas)。ペット人気が高く、ワシントン条約の附属書Ⅱに掲載されている。日本の市場調査では野生捕獲(WC)表示の個体の販売も確認された。

幾百もの種がペット利用され、取引対象種も拡大している爬虫類や両生類についても、附属書への追加が行なわれてはいますが、規制が追い付いていないのが実情です。

とりわけ両生類は、世界で存在が知られるおよそ8,000種の40%がすでに絶滅のおそれがあるとされますが、ワシントン条約の規制対象となっているのは2%あまり。無規制に行なわれる国際取引の影響が強く懸念されています。

こうした懸念から、前回のCoP18では、両生類の国際取引や保全状況を把握するための取り組みを、条約事務局や締約国が協力して実施することが決まりました。

▼関連情報(ワシントン条約のサイト)

決定18.194 - 18.196 Conservation of amphibians (Amphibia spp.)

このような国際的な動き踏まえ、WWFジャパンの野生生物取引監視部門であるTRAFFICでは、両生類のペット取引の実態を把握するために2020年~2021年にかけて、最大の輸入国であるアメリカと第2の輸入国(※)である日本にフォーカスした2つの調査を実施。今回、2つ目となる日本に関する調査報告書を発表しました。(※ワシントン条約掲載種の輸入記録にもとづく)

1. 米国の輸入統計に基づく種のリスク評価【2021年11月発表】

2. 日本市場と日本原産種の取引調査【2022年3月発表】

- 報告書(英文)『Illuminating Amphibians: the amphibian trade in Japan(タイトル和訳:日本の両生類取引)』

- ファクトシート:日本の両生類のペット取引【和文】

明らかになった日本の両生類ペット取引の実態

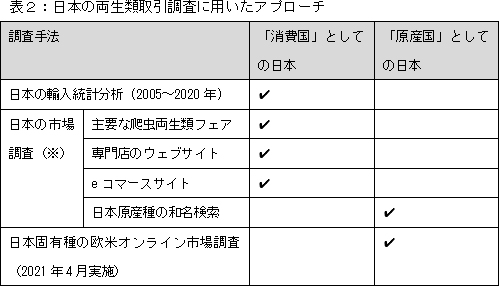

2つ目となる今回の調査では、日本を両生類ペットの「消費国」、およびペット取引される両生類の「原産国」という2つの切り口で捉え、取引により影響を受けている分類群を把握するための評価を、複数のデータ分析と調査を組み合わせて実施しました。

※メインとなる日本の市場調査では、複数のデータ収集手法を組み合わせて、国内で販売される両生類のインベントリを作成し、分析を実施(対象期間2020年1月~2021年4月)

増加する日本の両生類の輸入

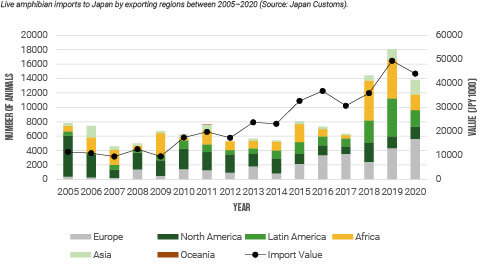

財務省の輸入統計によれば、日本が2005年から2020年に輸入した生きた両生類は合計12万9,000頭を超え、価値にして3億8,400万円相当に上りました。また、輸入量・金額とも増加傾向にあります。

図1:2005~2020年の日本への生きた両生類の輸入量と金額(データ:財務省貿易統計)

日本への輸出元となっているのは、北米やヨーロッパなど主要な両生類取引市場を持つ地域に加え、アフリカ、中南米、アジア。

日本の貿易統計からは、輸入された個体が、自然界で捕獲された野生由来の個体か、人工的に繁殖させた個体かを知ることはできませんが、このように世界各地の生息地からの輸入が相当量あることを踏まえると、野生個体の取引は少なくないと考えられます。

実際に、1つ目の調査で行なったアメリカの輸入データの分析では、ワシントン条約に掲載されていない生きた両生類の輸入頭数(2008~2018年)の29%が、野生由来と報告されていることが明らかになっています。

▼関連情報

両生類の国際取引に警鐘!取引データにもとづく種のリスク評価を発表(2021年11月)

多様な種が取引される日本の両生類ペット市場

日本国内の市場調査では、少なくとも230種と25亜種(合計255種・亜種)の両生類の販売が確認されました。

このうち、216種・亜種(85%)が日本に生息していない海外原産種であることが明らかになりました。

分類でみると、カエル(無尾目)が64%と最も多く、イモリやサンショウウオ(有尾目)が34%、アシナシイモリ(無足目)も6種が確認されました。

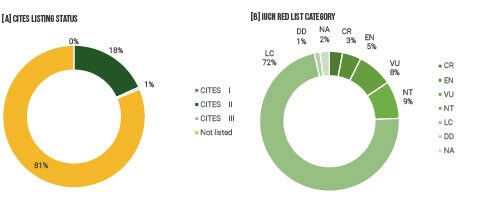

さらに、230種のうちワシントン条約に掲載されていない種が81%を占め、IUCN(国際自然保護連合)の「レッドリスト」で保全上の懸念がある絶滅危機種(CR、EN、VU)は16%。近危急種(NT)も合わせると全体の4分の1近くに上ることも明らかになりました。

図2:日本の市場調査で確認された両生類の附属書掲載状況(左)およびIUCNレッドリストの分類(右)(N=230)

販売個体やオンライン広告の多くで、個体の出所は明記されていませんでしたが、調査では、野生捕獲(WC:wild-caught)の表示が少なくともひとつの販売個体・広告で見つかった種が27%(68種・亜種)に上りました。

WC表示が確認された種の31%は日本原産、残りはアジアや、中南米、アフリカなどが原産であることが分かり、国内外の両生類が野生で捕獲され、日本市場で取引されている実態が示されました。

この他にも調査では、流通量の多い種や野生捕獲が脅威となっている可能性の高い種・分類群を特定しました。

ベルツノガエル (Ceratophrys ornata) 、ウルグアイ、ブラジル、アルゼンチンに生息する近危急種(NT)。ツノガエル属(Ceratophrys spp.)は流通量が特に多く、東京の主要なフェアではクランウェルツノガエル(Ceratophrys cranwelli)の販売数が最多であった。人工交配のブリードも多く見られるが、中にはWC表示の個体も販売されていた。

ヨーロッパに生息するサンショウウオ類の一種ファイアサラマンダー(Salamandra salamandra)、クロアチアの国立公園で撮影された野生の個体。カエルツボカビ症の一種である真菌の感染症が広がったため、オランダでは7年間に国内の野生個体の99.9%が死滅したと報告されている。日本市場でも、サラマンドラ属(Salamandra spp.)や北米原産のトラフサンショウウオ属(Ambystoma spp.)などのサラマンダーは人気があり、WC表示の個体も販売されていた。

中南米の熱帯林に生息するグラスフロッグ(アマガエルモドキ科:Centrolenidae)、ペルーのマヌ国立公園にて。ペット取引による影響が懸念され、CoP18ではアマガエルモドキ科すべてを附属書Ⅱに掲載する決議案が提案されたが否決された。日本市場でも新たな種の流通があり、フライシュマンアマガエルモドキ(Hyalinobatrachium fleischmanni)でWC表示個体の販売が確認された。

日本原産の両生類もペット取引対象に

調査では、日本原産の両生類の販売状況も明らかになりました。

日本国内市場で販売が確認された日本原産の両生類は、合計39種・亜種でした。

このうち34種が日本に固有の両生類。また、半数を上回る22種でWC表示のある個体・広告が確認されました。

IUCNのレッドリストで絶滅のおそれが高いとされる種(EN、VU)は7種、近危急種(NT)は9種が確認され、そこには、日本固有種のサンショウウオ(Hynobius属とOnychodactylus 属)をはじめ、シリケンイモリ(VU)やアカハライモリ(NT)、トノサマガエル(NT)、アマミアカガエル(NT)、ヤエヤマアオガエル(NT)などが含まれました。

シリケンイモリ(Cynops eniscauda)、沖縄本島、やんばるにて。IUCNレッドリストでVU、環境省レッドリストではNTに分類され、、オキナワシリケンイモリとアマミシリケンイモリの2亜種が存在する。日本の市場調査で野生捕獲(WC)表示の個体の販売や広告が頻繁に確認された他、欧米の取引サイトでも取引が確認されており、野生個体群への影響が懸念される。

また、日本の両生類の販売はeコマースサイトで特に多く確認されました。

こうした中、国内の絶滅危惧種の取引や野生捕獲の実態を踏まえ、環境省は2022年1月に、絶滅のおそれのあるサンショウウオ26種(主にHynobius属)を「種の保存法」の保護対象に追加。

これにより、eコマースを含む国内取引が対象種については原則禁止となる進展もありました(※本調査は規制導入前に実施)。

イボイモリ(Echinotriton andersoni)。南西諸島に生息する危急種(VU)のイボイモリは、同じく南西諸島に固有のトカゲモドキ6種と共に、日本政府の要請によって2021年2月14日から附属書Ⅲに掲載されている。

さらに調査では、欧米の主要なインターネット取引サイトで、少なくとも3種の日本固有種-シリケンイモリ、アカハライモリ、そして2021年2月に日本政府によってワシントン条約附属書Ⅲに掲載されたイボイモリ-の取引があったことが明らかになっています。

今回確認された海外での販売事例は、実際に行なわれている取引のごく一部と考えられます。

これは、今回、一部の種のみを調査対象としたため、また、オンライン広告では取引成立後に広告が削除されることが多いためです。

多くの絶滅のおそれのある固有種を有する日本としては、国際取引の影響を丁寧にモニタリングしていく必要があると言えます。

日本の両生類取引調査からの提言

今回の日本に関する調査結果を受けて、WWFジャパンとTRAFFICは以下を提言しています。

- 取引により影響を受けている可能性が高い種・分類群についてワシントン条約の取引規制や生息国での保全措置を導入すること

- 「消費国」としての日本は、両生類を扱う事業者の法的管理の導入(動物愛護管理法)と、eコマースを含む事業者による自主的な調達の改善に取り組むこと

- 「原産国」としての日本は、シリケンイモリの附属書II掲載ほか、取引の影響を受けている恐れがある種の国内法での保護、および海外取引状況のモニタリングの実施を検討すること

ワシントン条約CoP19とその先へ-問われる野生生物のペット利用

WWFとTRAFFICが実施した両生類の取引に関する一連の調査から、ペット利用によって脅威に晒されているおそれの高い種や分類群が多く特定されました。

ワシントン条約で国際取引の規制が課されれば、原産国からの輸出が持続可能なレベルになるよう管理することが求められ、各国からの報告により対象種の取引状況を把握することも可能になります。

一方、種を新たに条約の附属書に掲載することは簡単ではありません。

このためには、CoPの開催に先駆けていずれかの締約国が附属書掲載の提案書を提出する必要があり、提案する国は、対象種が附属書掲載の「基準」を満たすことを、科学的根拠をもとに示す必要があるためです(※)。

※附属書Ⅲはこの限りではなく、原産国の要請により随時追加が可能(当該種の捕獲又は採取が自国内で規制されている場合に限る)

取引状況に関するデータや調査結果は、こうした提案の準備や検討に際して必要になるため、WWFとTRAFFICでも関係者への情報提供を行なっています。

ワシントン条約のCoP19に向けた提案の提出期限は2022年6月17日。

ペット利用により影響を受ける両生類の附属書掲載に関する提案が生息国から出されるかも知れません。

フチドリアマガエル Clown Frog、ペルーのマヌ国立公園にて。フチドリアマガエルは日本でもペット販売が確認されている。

条約の効果的な実施が重要であることは言うまでもありませんが、同時にWWFでは、野生生物のペット利用の問題の解決には、各国の制度強化、そして、業界や消費者側の改善も不可欠であると考えます。

WWFは、引き続きワシントン条約の活用を後押しするとともに、世界有数の野生生物のペット利用国である日本を中心に、市場や消費者の変容に向けた取り組みにも着手していきます。

報告書のダウンロードはこちら

- 報告書(英文)『Illuminating Amphibians: the amphibian trade in Japan(タイトル和訳:日本の両生類取引)』

- ファクトシート:日本の両生類のペット取引【和文】

※本活動は、公益財団法人自然保護助成基金第31期(2020年度)プロ・ナトゥーラ・ファンド助成を受けたものです。