サイという名の町 タンザニアにて

2023/09/29

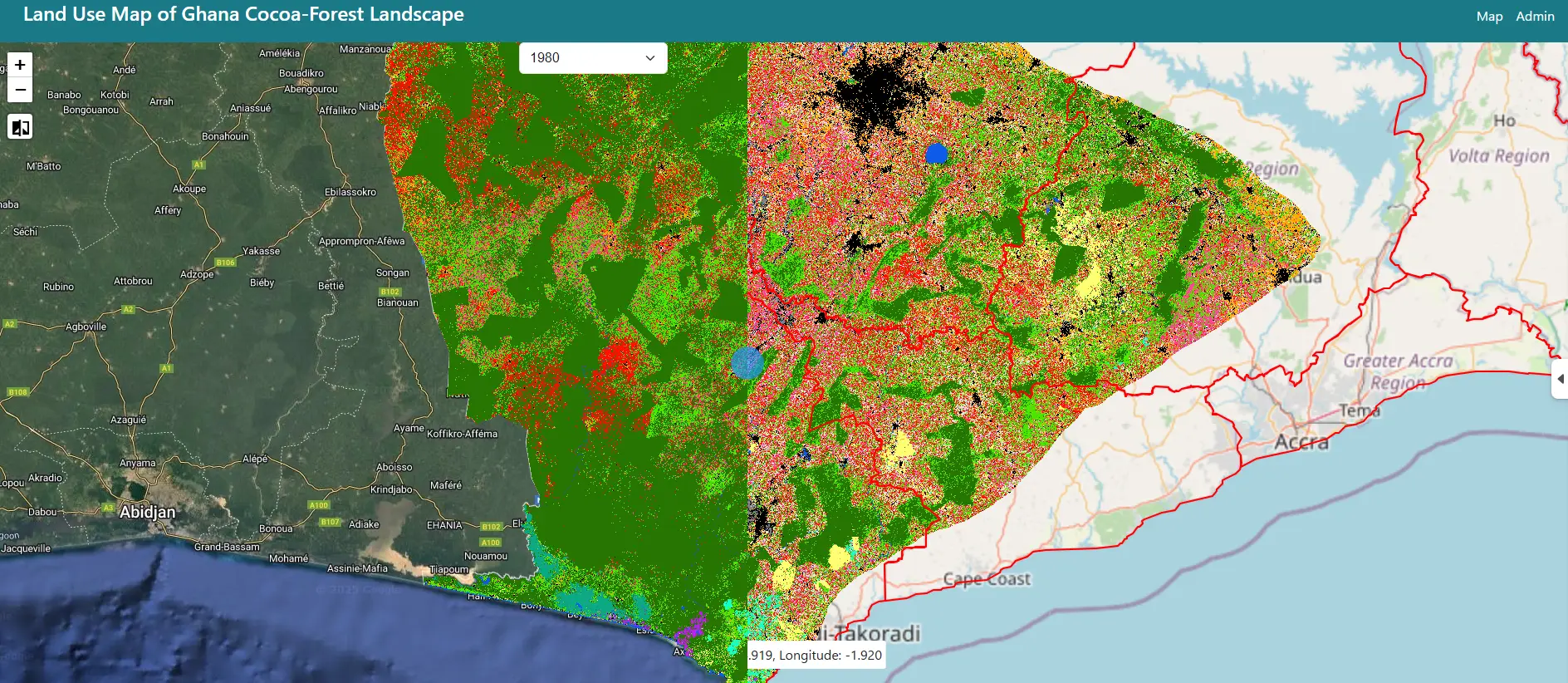

東アフリカはタンザニアの北東部。

たままま移動ルート上で通り過ぎた、その町の名前は「KIFARU」。

数ある道沿いの小さな集落の一つであり、乗っていた四輪駆動車から降りたわけでもありません。

ですが、私たちが通りすがりに目にしたその町の看板は、同行していたWWFタンザニアのスタッフの一言で、きわめて印象深いものとなりました。

「KIFARUというのは、「サイ」という意味なんだ」

しかし今、この町の近くでサイの姿を見ることはできません。

密猟によって姿を消してしまったからです。

タンザニア北東部キファールの町

この町を通ったのは、タンザニア東部のムコマジ国立公園から北上し、アフリカの最高峰キリマンジャロの麓の町モシへと向かう道中でした。

ここを含む東アフリカ一帯は、1970年代から90年代にかけて、象牙やサイの角を狙った激しい密猟が行なわれた場所。

KIFARUの町の周辺にすんでいたクロサイも、その犠牲になったものと思われます。

私たちWWFジャパンがアフリカゾウと人の間で起きる衝突事故を減らすため、活動を支援しているムコマジ国立公園では今、一度姿を消したこのクロサイを、人工的に繁殖させ、野生に戻す試みが行なわれています。

ムコマジ国立公園で自然に戻す試み(再導入)の対象となっているクロサイたち

同様のクロサイの野生への再導入計画は、アフリカの他の地域でも実践されており、一部では成果も上がっていることから、ムコマジでの取り組みの成果にも期待ができそうです。

しかし、一度姿を消した野生動物をもとに戻すのは、非常に時間と人手と資金が必要な取り組み。しかも、完全に昔の姿を取り戻すことはできません。

今ある自然を守り、人と野生動物の共存を実現していく。

現地ではその目標を目指した取り組みが続けられています。

ムコマジ国立公園の景色と、かつてこの公園に生息していたというクロサイの骨格標本。クロサイはよみがえるだろうか。