そのウナギ、本当に食べても大丈夫?

2020/07/21

シラスウナギが昨年の歴史的不漁から一転、豊漁となり、高騰していたウナギの販売価格がやや値を下げ、ウナギ商戦が活発化しています。

シラスウナギとはウナギの稚魚のことです。わたしたちが消費するウナギのほぼすべては、この野生のシラスウナギを捕獲して養殖したものですが、近年は養殖のために海外からもシラスウナギを輸入しています。

ニホンウナギはIUCN(国際自然保護連合)のレッドリストでも2番目に絶滅の危険性が高いとされるENランクに指定されています。ニホンウナギが減少した要因は、河川環境の悪化や気候変動による海洋環境の変化などが指摘されていますが、乱獲と大量消費も大きな原因のひとつとされています。

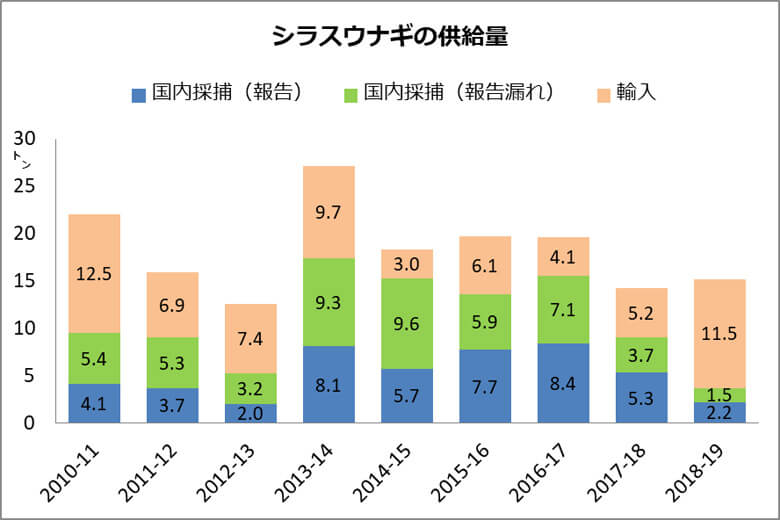

高値で取引されることから「白いダイヤ」とも称されるシラスウナギですが、IUU(違法・無報告・無規制)漁業も問題となっています。シラスウナギ漁は、各都府県知事の許可を受け、冬から春の間行われますが、国内で漁獲されたシラスウナギの量は出所不明の「無報告」が存在します。この無報告の割合は、国内で漁獲される量の4~5割に相当します。

さらに海外から輸入されるシラスウナギも、その約8割(2018年1~12月の貿易統計では99%!)が、実質シラスウナギ漁が行われていない香港からのもので、こちらも出所不明となっています。

シラスウナギの供給量(水産庁資料をもとにWWF作成)

つまり私たちが食べる養殖うなぎは、国産であっても半数以上は出所不明なシラスウナギから育てられたものなのです。

7月21日は土用の丑の日で、毎年大量のうなぎが消費されます。厳しい夏を乗り切るための日本の食文化のひとつですが、うなぎのこと、海や川の自然のことを考える機会にしてみてはいかがでしょうか。