日本のカメ取引の動向、論文掲載!

2025/01/23

今月、公開された学術誌「Chelonian Conservation and Biology」に私の書いた日本における生きたカメの取引に関する短報が掲載されました。

浦島太郎のお陰か、イソップ物語の影響か、日本人はかなりのカメ好き。多くのカメが鑑賞・愛玩目的で取引されています。1996年には、世界一生きたカメ※1を輸入する国でした。

こうしたことを背景に、約20年前にTRAFFIC※2は「日本における淡水ガメ・リクガメの市場調査」をリリースしました。1980年から2001年の日本が係わる国際取引と国内ペット市場の状況を示した報告書です。

今回私は、2002年以降の国際取引の動向を調べました。そして、その変化に条約や国内法令の強化が関係しているのではないかと検討しました。

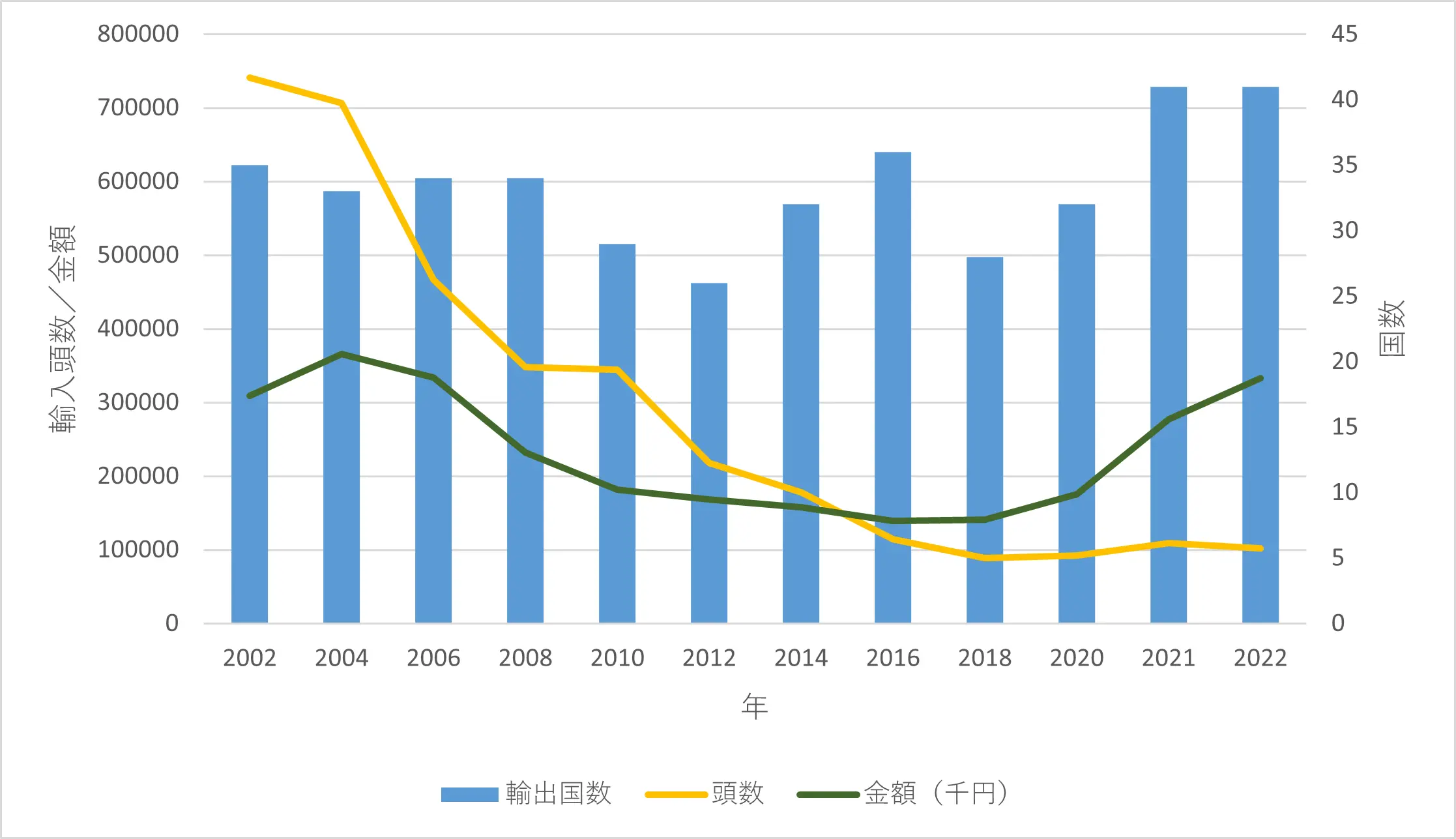

出典:Wakao, K., Chelonian Conservation and Biology, 23(2), 169-175, (2025)

生きたカメの日本への輸入動向。2002年以降、輸入頭数は減少傾向です。一方、輸入金額と輸出国の数は一度減って、再び増加傾向に転じていることが分かりました。

例えば、2002年以降に過剰な利用が絶滅のおそれを高めているとして、ワシントン条約で商業目的の国際取引が禁止されたカメは15種います。人気の高いインドホシガメもそのひとつ。

インドホシガメGeochelone elegansは、ペットとして人気のあるリクガメです。2002年にTRAFFICが行なった国内の市場調査では、対象としたペットショップの93.8%で販売されていました。現在日本では、種の保存法※3に則って登録された個体のみ、売買や譲受ができます。

これら15種において、国内で取引できるのは、日本で繁殖され、登録された個体のみとなりました。

こうしたことが輸入頭数の減少に影響しているのでしょう。すなわち、日本国内の市場で取引されるカメが、輸入個体から国内繁殖個体へシフトしたことが考えられます。

また、国内法令の制定・強化によって、取引や飼育が禁止されたカメもいます。こうした国内外の取引の禁止に伴い、供給元が新規開拓され、取引規制されていない種をこれまで取引がなかった国から輸入するようになったため、輸出国数が増えている可能性があります。

https://animaldiversity.org/collections/contributors/laurie_vitt/Cserpentina/

2005年に施行された外来生物法※4によりカミツキガメChelydra serpentina のペット飼育や売買は禁止されました。種の保存法や文化財保護法など、他にもカメの取引に関係する法律があります。

今、国内での動物の飼育に関係する法律「動物愛護管理法※5」の見直しが検討されています。何でも規制をすれば良いというものではありませんが、日本のペット利用が野生のカメの絶滅のおそれを高めたり、侵略的外来種を増やしたりしないよう適切なルール作りが必要です。

根拠のある提言や保全活動が行なえるよう、引き続き調査へも注力したいと思います。

※1 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)附属書掲載種

※2 野生生物の取引を調査・モニターするNGOで、日本国内においては、WWFジャパンの野生生物取引監視部門。

※3 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(1992年法律第75号)

※4 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律

(2004年法律第78号)

※5 動物の愛護及び管理に関する法律(1973年法律第105号)