トンボと歩んだ40年~四万十市トンボ自然公園

2023/12/14

先月、高知県四万十市にあるトンボ自然公園(トンボ王国)を訪問しました。素晴らしい湿地環境のもと、多種多様なトンボの姿を見ることができました。

ご案内くださったのは、(公社)トンボと自然を考える会・常務理事の杉村光俊さん。園内の湿地再生作業にも参加させて頂き、貴重なノウハウを実地でご指導頂きました。

アジアイトトンボ。冒頭の画像はヒメアカネ。

トンボ自然公園は、来年設立40周年を迎えます。

活動の立ち上げ当時は、自然環境を「再生するために人手を加える」という考えは目新しく、広く理解を得るため様々なご苦労もあったようです。

公園内で生息確認されているトンボは、毎年60種以上。

アキアカネ。初期に創られ約40年維持されてきた池は、重要な繁殖地になっていました。

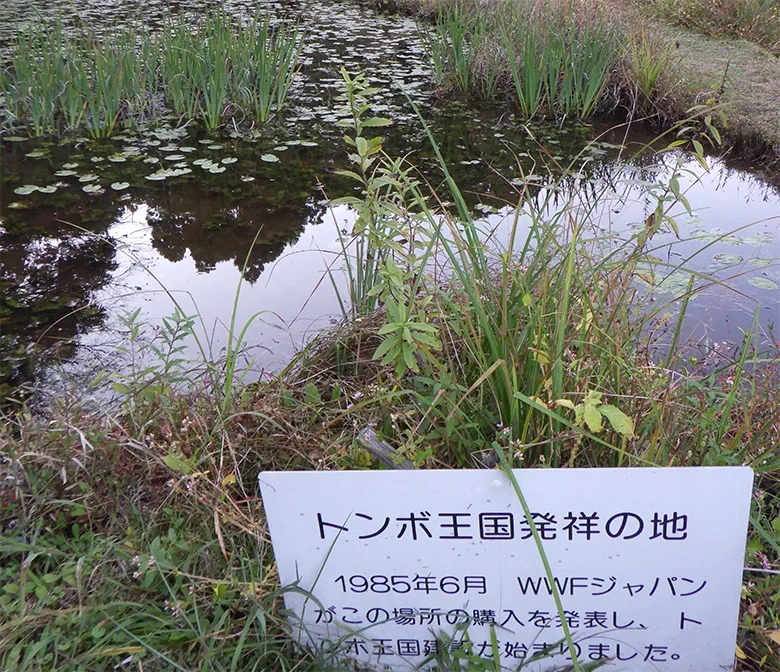

1985年、WWFジャパンは、杉村さん達の活動を支援するため、トラスト運動に参加。公園内にあるその場所は今も大切にまもられていました。

四万十市トンボ自然公園内にある「WWF池」の現在。

トンボ自然公園では現地の普及にも力を入れていて、四万十川流域の小学校内ビオトープ作りにも積極的に関わってきました。

私も飛び入り参加させて頂いた、四万十町立東又小学校で行われた出前授業では、トンボを「生きた教材」として、子どもたちが生き生きと熱心に学ぶ姿が印象的でした。

ミヤマアカネ。四万十町立東又小学校内のビオトープで。

また、この数十年の間に、四万十川流域のトンボ相には、気候危機の影響が如実に表れているとのことでした。

四万十川が注ぎ込む海に面した砂浜にはスナアカネが飛び交う姿が見られた。もともとはアジアからアフリカにかけての乾燥地帯を中心に分布し、1977年の初記録以降、大陸からと考えられる飛来と一時的な発生を繰り返している。

四万十市の水田周辺で見られたベニトンボ。もともとは台湾・南西諸島等の熱帯・亜熱帯域に生息する南方種。最近は四万十市でも普通に見られるようになった。

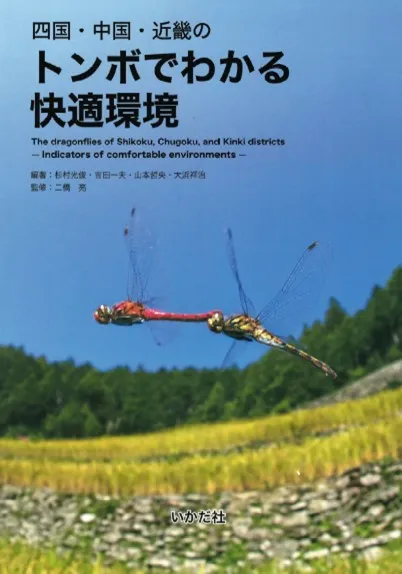

こうした気候危機の影響や水質など、トンボが教えてくれる環境問題について、鮮明なトンボの写真満載で詳細にレポートした書籍も今年発刊されました。

『四国・中国・近畿のトンボでわかる快適環境』杉村光俊・吉田一夫・山本哲夫・大濱祥治編著、二橋亮監修。四万十市トンボ自然公園で販売中。

都会ではだいぶ数少なくなってしまったトンボ。

一方で、トンボの楽園と原風景をまもり続ける取り組みが、高知で着実に根づいていました。

今回学んだことは、南西諸島を含む今後の湿地再生の取り組みに活かしていきたいと考えています。

四万十市トンボ自然公園のウェブサイト

(野生生物グループ 小田倫子)