西表島・浦内川流域における陸水環境再生の取り組み

2023/09/22

- この記事のポイント

- 南西諸島の陸水域の環境は近年消失が著しく、そこに生息・生育する水生動植物には絶滅の危機に瀕する種が急増しています。2021年に世界自然遺産に登録された西表島も例外ではなく、WWFジャパンは、環境省「西表石垣国立公園(西表地区)地域協働による水環境保全・再生手法検討業務」を受託し、かつてイリオモテヤマネコが餌場としていた浦内川流域・旧稲葉集落の水田跡地で、地域の人と協力して、水辺を再生する取り組みを進めています。この活動についてレポートします。

世界的な陸水域環境の危機~日本の南西諸島でも

地球規模で最も消失が進んでいる生態系として、陸域の淡水生態系が挙げられます。

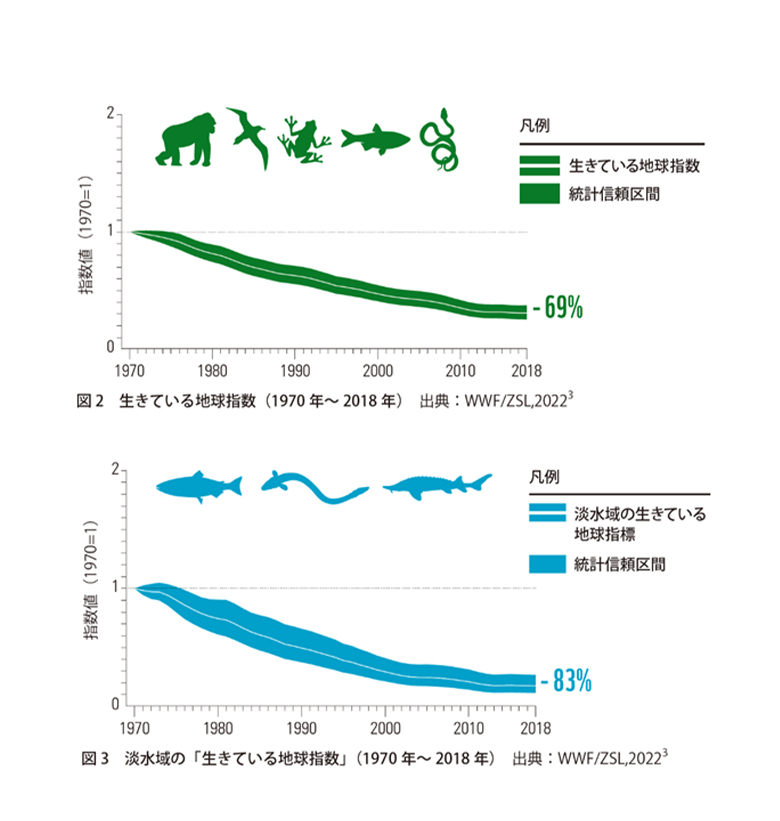

WWF「生きている地球レポート2022」によると、生物多様性の健全性を測る指標「生きている地球指数LPI)」は、1970年以降、地球全体で減少の一途を辿り、1970年から2018年までの間に平均69%減少。

中でも淡水域における生物多様性の傾向を示すLPIは、同じ期間で平均83%減少しており、最も深刻な打撃を受けています。

「生きている地球レポート2022」https://www.wwf.or.jp/activities/data/20221013lpr_02.pdf より引用

グローバルな淡水生態系の危機的状況は、日本国内でも同様に見られ、2021年に世界自然遺産に登録された西表島を含む南西諸島においても深刻です。

沖縄県のレッドデータに掲載された昆虫の約半数(111種中54種)が水生昆虫となっていることも、この状況を表しています。水生昆虫だけでなく、魚類・両生類等の淡水性の野生生物、特に池や沼など水生植物が豊富で水質がよい水域にすむ種の多くが、今、絶滅の危機に瀕しています。

南西諸島の世界自然遺産登録地のほとんどを占める豊かな森林を支えているのは、周辺の陸域水系であり、世界的に認められたこの地域の生物多様性の価値をまもるためには、陸水域環境の保全が重要な課題となっています。

フチトリゲンゴロウ 絶滅危惧ⅠA類(CR)(環境省・沖縄県)絶滅危惧Ⅰ類(鹿児島県)、種の保存法に基づく国内希少野生動植物種 沖縄県内では1999年を最後に記録が途絶えている

「日本最後の秘境」の一つである西表島でも、陸水域の動植物が減少しています。世界的に豊かな生物多様性を誇る西表島には、46種のゲンゴロウ類の生息が確認されています。しかし、1960年代には西表島内で普通に見られた、フチトリゲンゴロウ等の水生昆虫、フナ等の淡水魚などには、記録が途絶えて久しい種が多くみられます。また湿地性植物の中には ヒメシロアサザ・タヌキアヤメなど、なかなか見られなくなってしまった種もあります。

西表島では絶滅したと考えられるフナ(1979年に西表島で捕獲)

陸水域の環境は、西表島の自然を象徴するイリオモテヤマネコやカンムリワシをはじめとする様々な野生生物の生息を支えてきました。

イリオモテヤマネコは、森林の奥だけではなく、河川の流域や湿地・マングローブ林で頻繁に目撃され、これらの水辺を餌場として、カエル・甲殻類・魚類・爬虫類・昆虫等様々な水辺の生きものを食物としていることが報告されています。

水生生物相の劣化は、餌資源の減少によるこれら希少種の個体数減少の原因となっていることに加え、餌を求めて沿岸の道路へ出てくることでイリオモテヤマネコやカンムリワシの交通事故による犠牲を招いていることが指摘されています。

カエルを食べるイリオモテヤマネコ

南西諸島における陸水域環境の危機の主な原因は、急速な開発や耕作放棄などにより、水辺そのものが消失したことです。これに加えて、外来生物の侵入、水使用量の増加と渇水化、農薬等による水質汚濁、違法または過剰な生物採集なども、水辺に生息する希少な野生生物にとって脅威となっています。

イナバ~西表島・浦内川流域の稲葉集落跡での取り組み

西表島での陸水域環境の重要性と危機的状況を踏まえ、令和元年に環境省事業「西表石垣国立公園(西表地区)地域協働による水環境保全・再生手法検討業務」が開始されました。令和2年度からはWWFジャパンがこの業務を受託し、環境省西表自然保護官事務所や地元住民の皆さん、各分野の研究者と協力して、国立公園・世界自然遺産緩衝地帯内にある浦内川流域で、水辺とそこにすむ野生生物を再生する試みを進めています。

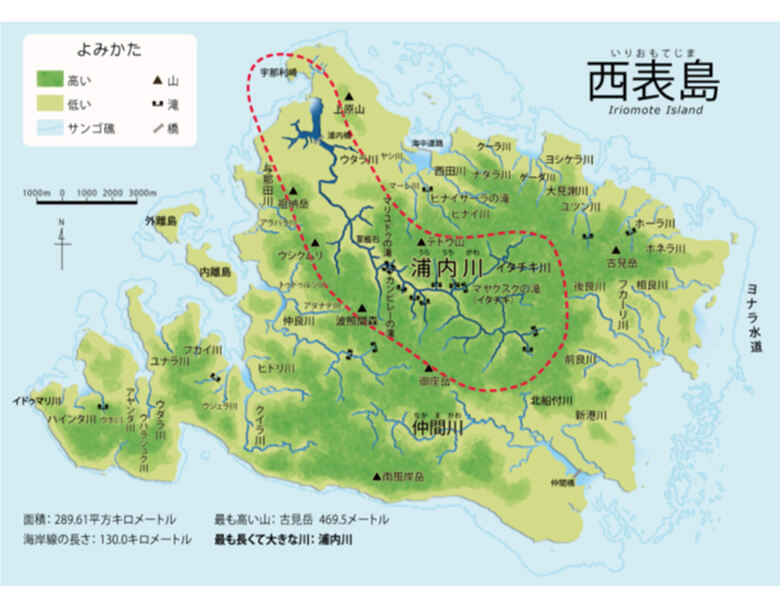

西表島の中心に位置する沖縄県最長の川、浦内川 河口には日本最大のマングローブ林が広がる 西表島エコツーリズム協会発行「西表島 浦内川の魚」より引用

水辺再生の試みが進められている場所は、1960年代まで集落があり稲作が行われていた、旧稲葉集落の水田跡地。

1960年頃には約15世帯が居住し、米作りを中心とする自然と共生する暮らしが営まれていました。

当時の住民のお話では、稲葉集落にはイリオモテヤマネコが頻繁に訪れ、淡水魚・エビ類・大型の水生昆虫・水鳥などが多くみられたとのことです。

(株式会社inaba発行「記録されなかったムラの記憶ー西表島旧稲葉集落の聞き書き」より)

1960 年代の旧稲葉集落での稲作風景 株式会社 inaba 発行「記録されなかったムラの記憶ー西表島旧稲葉集落の聞き書き」より

しかし、1969年に廃村となって以降、水田は草地化して水面は消失し、かつてみられた水鳥の群れや水生生物はほとんど見られなくなっていました。

浦内川から見た旧稲葉集落周辺 河岸はアダン等に覆われ、かつて集落があったことは外からは窺い知れない

令和2年度環境省事業開始当時の旧稲葉集落 水田跡地 一面草地が広がり水面はなかった

今回の環境省事業は、稲葉集落で少年期を過ごし、地権者として事業の実施に協力している、平良彰健氏(浦内川観光)の「かつて水鳥が群れ、イリオモテヤマネコが餌をとり子育てする姿が普通に見られた、生きもの豊かな里山の風景を取り戻したい」という強い思いから始まりました。

生息地保全と新たな利活用という二つの目標

環境省事業の実施にあたり、東海大学と希少水生昆虫保全研究会の水生昆虫の研究者、琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設の植物学の研究者にそれぞれご協力頂き、はじめに対象地の生物相(水生昆虫、湿地性植物)の調査を実施しました。

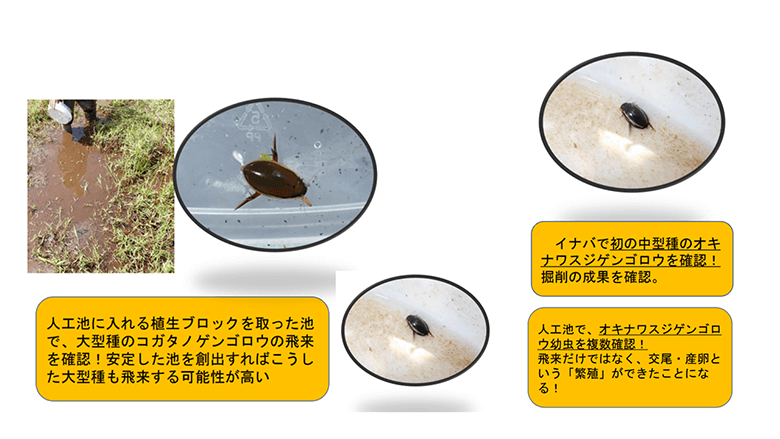

次に、小規模な掘削による小さな池とプラケース設置による人工池を数か所作り、その効果を検証したところ、短期間のうちに、当初の生物調査では確認されなかった水生生物が戻ってきました。

地域住民ワークショップ(環境省令和3年度西表石垣国立公園(西表地区)地域協働による水環境保全・再生手法検討業務で実施)での苅部治紀氏(希少水生昆虫保全研究会)発表資料より抜粋

オキナワスジゲンゴロウは絶滅危惧Ⅱ類(VU)(環境省・沖縄県)

コガタノゲンゴロウは絶滅危惧Ⅱ類(VU)(環境省)

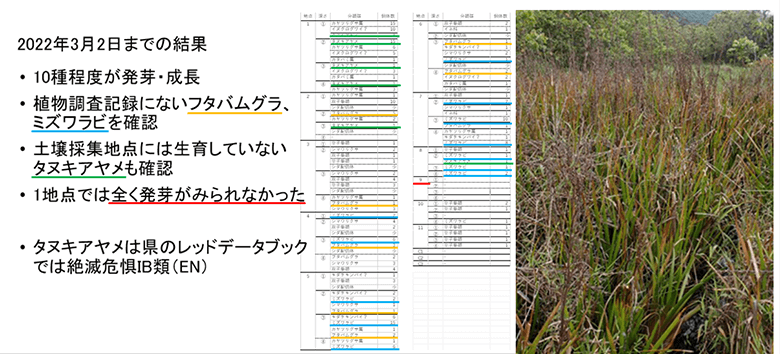

また対象地で埋土種子(土壌中で休眠している種子)の調査を行い、琉球大学西表研究施設で植物種の再生を試みた結果、絶滅危惧種のタヌキアヤメを含む、当初の生物調査では確認されなかった複数種の生育が確認されました。

地域住民ワークショップ(令和3年度西表石垣国立公園(西表地区)地域協働による水環境保全・再生手法検討業務で実施)での琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設 内貴章世氏発表資料より抜粋

右写真は埋土種子から生育したタヌキアヤメ 環境省・絶滅危惧Ⅱ類(VU)、竹富町希少野生動植物種

設置した人工池で確認されたヤエヤマハラブチガエル(環境省・絶滅危惧II類(VU)) 小規模でも水面ができると多数のカエル・オタマジャクシの姿が見られるようになった

このような複数年にわたる試行と調査結果を踏まえ、2023年3月、地元の西表島エコツーリズム協会や浦内川観光の皆さん、琉球大学・富永篤教授と研究室メンバーの協力も得て、従来よりも規模の大きな水辺を創出しました。

旧稲葉集落の水田跡地で2023年3月に創出した池の様子(左が作業前、右が作業後)

2023年3月の池の掘削作業に参加した、西表島エコツーリズム協会、希少水生昆虫保全研究会、琉球大学、環境省西表自然保護官事務所、WWFジャパンのメンバー

掘削した池のその後(2023年5月撮影) 周辺山地からの湧水で深い池となっていた

島内外のメンバーが力を合わせて作り出したこの池に、今後どのような生物が戻ってくるのか調査し、その結果を踏まえて、さらなる水環境保全の取り組みを進める予定です。

また、旧稲葉集落は、伝統的な島の稲作文化や自然の恵みを活かした自然共生型の当時の暮らしを学ぶ場として、新たなエコツーリズムの観点からの活用も期待されています。

旧稲葉集落の住民がイノシシ除けの柵として植えたサガリバナの生垣

今後、希少な野生生物の生息地を再生する環境保全の目標と、新たなエコツーリズムによる利活用の目標という、2つの目標を同時に目指すチャレンジを、地元の皆さんと一緒に続けていきます。

浦内公民館で実施した意見交換会の様子(令和3年度西表石垣国立公園(西表地区)地域協働による水環境保全・再生手法検討業務において開催)

プロジェクト実施メンバー

事業名:

環境省 西表石垣国立公園(西表地区)地域協働による水環境保全・再生手法検討業務

受託者:

WWFジャパン(野生生物グループ)

実施協力:

西表島エコツーリズム協会

浦内川観光

希少水生昆虫保全研究会

琉球大学熱帯生物圏研究センター西表研究施設(内貴章世氏)

東海大学(北野忠氏)