モーリシャスの油流出事故から2カ月

2020/10/15

インド洋の島国モーリシャスで起きた、船舶事故に伴う油の流出から2カ月が経ちました。

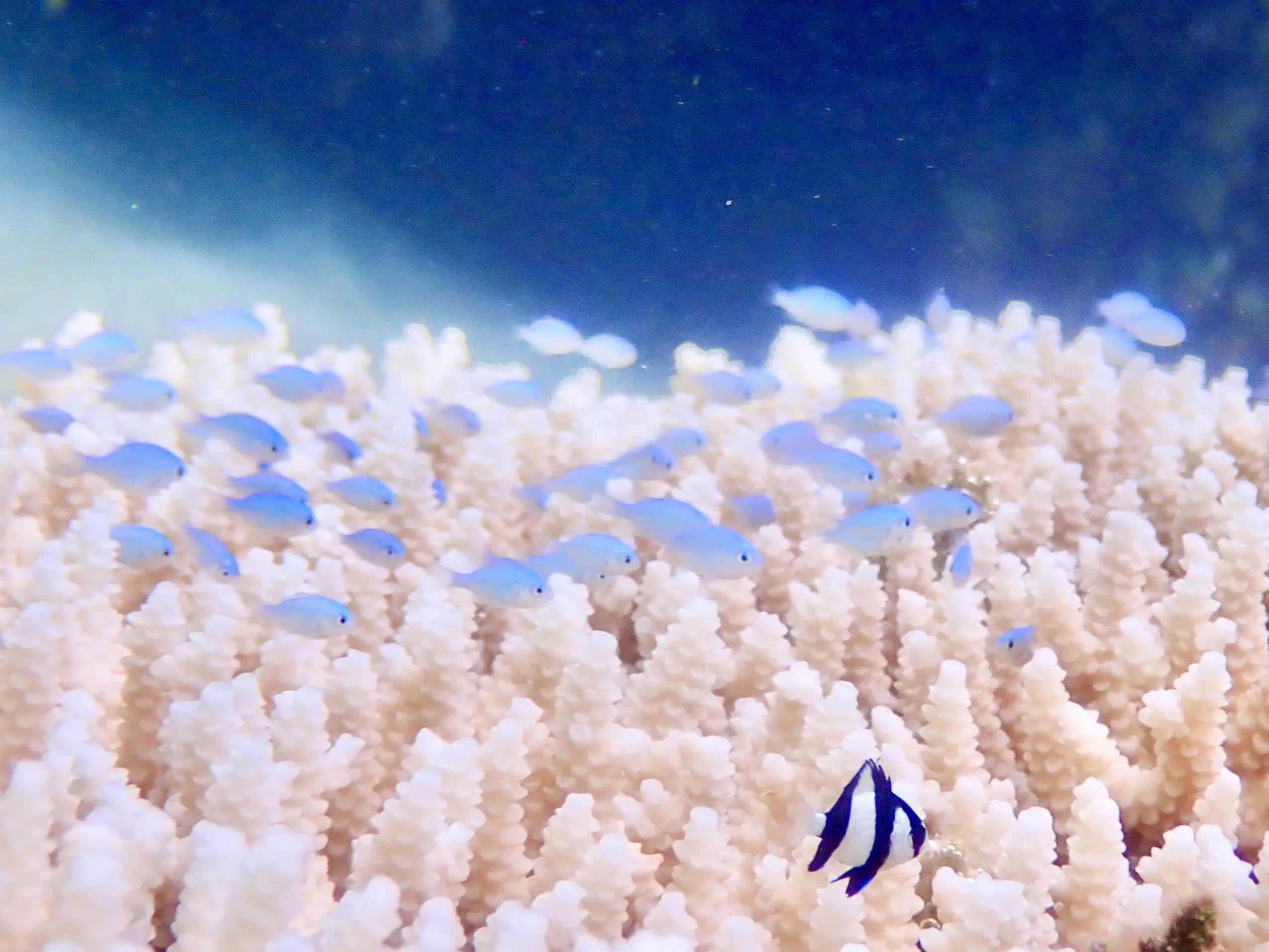

サンゴ礁の海やマングローブの森を汚染する油の映像に、ショックを受け、その後も気にされている方は多いのではないかと思います。

私たちも情報収集や、今回の事故および被害の影響評価や自然回復に関係する企業、省庁の方々との対話を継続。

そんな中、10月7日にNHKの番組『視点・論点』で、現地の様子が紹介されました。

NHK:視点・論点 解説アーカイブス 「モーリシャス重油流出 生態系を守るためには」

お話をされていたのは、JICA(国際協力機構)の国際協力専門員をつとめる阪口法明さん。私たちWWFも、南西諸島の保全プロジェクトなどで、長年お世話になっている方です。

阪口さんは日本政府が派遣した緊急援助隊専門家チームのメンバーとして、約1カ月現地に滞在され、サンゴ礁とマングローブの調査、そして汚染対策の検討に参加されたほか、今後の長期的な調査計画についても、モーリシャス政府に助言を行なわれたそうです。

マングローブでの測量調査の様子(写真提供:JICA)

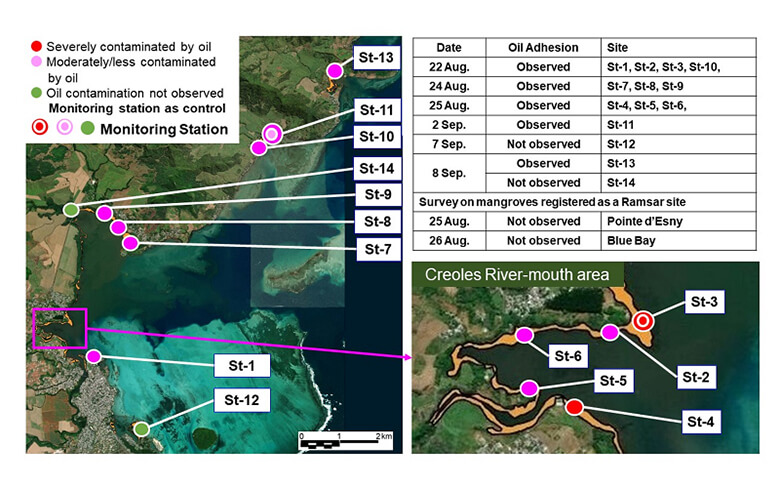

気になる現地の被害については、マングローブの汚染が深刻だった場所が、14カ所の調査地点中2カ所あり、現地で油の付着した海草の回収や、吸着シートを使った除去、再流出を防ぐオイルフェンスの設置などの対策を提言したとのこと。また、現時点で枯れてしまった木は確認されなかったとのことでした。

サンゴについては、幸い油が直接付着した様子は見らなかったそうですが、海水の濁りがひどい場所や、オイルフェンス設置のための杭やロープによる損傷が見受けられたそうです。

被災地域のマングローブの調査ポイント(資料提供:JICA)

調査地点のマングローブには番号入りのタグが取り付けられました。

お話を伺う限り、事故現場近くの2カ所のラムサール条約登録地(国際的な湿地保護区)への影響は無い様子で、これまでの報道内容からだけでは推測が難しかった被害の状況が、当初懸念したほどの規模ではなさそうであったことがわかりました。

しかし、自然界に長く残存する油汚染の問題は、その影響が時には30年あまりも続く、手強い環境問題です。

阪口さんも、番組の中で長期的な調査の継続と、その結果に応じた対策の必要性を訴えておられましたが、これは全くその通りと思います。

WWFとしても、将来を見据えた観点から、現地の要望と自然回復に必要とされる取り組みが実行されるよう、引き続きその支援方法を探っていきたいと思います。