【動画あり】開催報告:スクール・パリ協定プラス2024 グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)にご用心!~国際動向から日本におけるリスクの現状まで〜

2024/05/08

- この記事のポイント

- 世界では今、グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)に関する訴訟が急増し、EUを筆頭に規制を強化する動きが加速しています。その背景には、脱炭素化の取組が拡大するにともなって、実態と乖離した主張や広告の横行があります。それでは、ほとんど規制のない日本において、企業はどうすればグリーンウォッシュ批判を回避できるのでしょうか。WWFジャパンは、国内外のグリーンウォッシュ規制に詳しい池田直樹弁護士をお招きし、世界の最新動向と日本企業への影響について解説するセミナーを開催しました。その概要と資料をご報告いたします。

セミナーの目的

世界的に脱炭素の取組が加速する中、日本企業の間でも自社の気候変動対策や環境保全の取組を、顧客や投資家などのステークホルダーに伝えようとする広告がいたるところで見られるようになりました。

その一方で、そうした広告や主張が、科学的根拠が欠けている、あるいは誤解を招くような内容になっているといった指摘、つまり「グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)」であると指摘されるケースも出ています。

企業価値を高めるための広報戦略が、逆に企業のレピュテーションリスク(信用リスク)となってしまう恐れのあるグリーンウォッシュ。

どうすればリスクを最小化し、自社の取組を正しく効果的に伝えることができるのか、規制化が先行する欧州など国際的な動向や日本における事例について、関西学院大学教授池田直樹弁護士をお招きし、議論しました。

プログラム

司会 WWFジャパン 羽賀秋彦

1) 解説 国際的なグリーンウォッシュ規制の動向

WWFジャパン専門ディレクター(環境・エネルギー) 小西雅子

2) 解説 グリーンウォッシュ 日本における事例と展望

弁護士・関西学院大学教授 池田直樹

3) 対談 日本企業への示唆 小西雅子・池田直樹

4) 質疑応答

各講演の概要

解説 国際的なグリーンウォッシュ規制の動向 WWFジャパン専門ディレクター(環境・エネルギー) 小西雅子

皆さんの会社では、次のような文言で宣伝をしていないでしょうか。「地球にやさしい」、「カーボンニュートラル○○」、あるいは「天然由来の」、「エコな」、「クリーンな」など。こうした言葉は実際、広告文によく見られます。

しかし、大部分がカーボンクレジットでオフセットしたにもかかわらずカーボンニュートラル製品と主張する、環境に関する基準を遵守した製品が一部にすぎないにもかかわらず企業全体を「サステナブル」や「グリーン」という言葉で宣伝する、また再エネの使用がごく一部であるにもかかわらず再エネ由来を強調するといったことはないでしょうか。

グリーンウォッシュとは

世界では今、グリーンウォッシュが注目されています。グリーンウォッシュとは、「企業が自身のビジネスモデルや活動、商品について、実際には環境に害を与える可能性があるにもかかわらず、環境に対する影響が正味プラス、または正味中立であると示唆すること」をいいます。

グリーンウォッシュが行われると、消費者や投資家が環境に配慮されていると思い込んで手に取ってしまうリスク、あるいは本当に環境に配慮している企業が埋もれてしまう可能性があります。

欧州委員会が 2021 年に企業のウェブサイトを中心に調査したところ、企業の環境主張の53%はあいまいで、根拠がなく、誤解を招くものであり、40%は裏づける根拠がないことが明らかになりました。

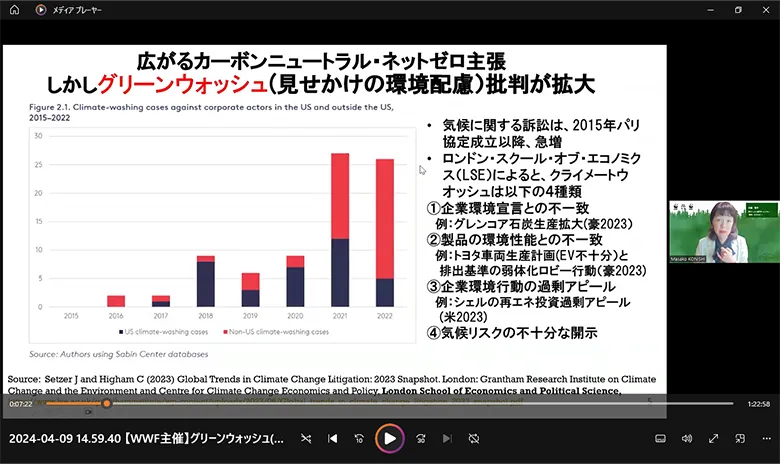

グリーンウォッシュ批判が拡大

グリーンウォッシュ批判はなぜこれほど広がるのでしょうか。その背景にはパリ協定が成立し、さらに気温目標が1.5度に強化されて、カーボンニュートラル、ネットゼロをめざすことが世界の趨勢になったことを受け、長期目標ならそれほど難しくはないと思い、安易に主張する企業が増加したことがあげられます。

実際、2015 年のパリ協定成立以降、グリーンウォッシュ批判は急増しています。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスでは、こうしたグリーンウォッシュ批判を、①企業環境宣言との不一致、②製品の環境性能との不一致、③企業環境行動の過剰アピール、④気候リスクの不十分な開示の4種類に分類しています。

世界の法規制は強化へ

こうした事態を受けて、欧州やアメリカを中心に、グリーンウォッシュを取り締まる法規制が整備されつつあります。特に欧州では、グリーンウォッシュ調査を行った後、消費者の持続可能な選択を可能にするために、企業が商品の環境性能をアピールする際のルールを定めました。

そして、つい先日、2024年3月26日に、科学的根拠の提示や、第三者機関による検証、消費者への内容開示などを義務づける「グリーンクレーム(指令)」が発効しました。この新規制は今後2年以内に加盟国の国内法に移行され、2026年9月27日から適用されることになります。

同様の規制はアメリカでも強化されています。イギリスはもっと早くから取り組んでいますし、フランスでもカーボンニュートラルの主張に関するライフサイクルアセスメントの排出量開示や、カーボンオフセットの主張にはオフセットの概要書の公表義務が課せられました。

これに対して、日本の規制は緩く、2022年に初の指摘事例が出たにすぎませんが、欧米は大きく先行していますので、日本企業も各国の最新情報をアップデートして対応することが求められるようになっています。

監視の高まりはアジアにも

WWFジャパンでは昨年からグリーンウォッシュをテーマにしたセミナーを2 回開催していますが、その時とは異なり、アジアでもグリーンウォッシュ規制の波が高まっています。

こうした世界の趨勢に関する日本語の資料としては、「クライアントアース」という国際団体が金融機関向けに出した「グリーンウォッシュとその回避方法:アジア金融業界向け入門ガイド」があります。規制の強化は日進月歩で進んでいるので、最新の情報を収集するには各地のニュースなどに目を通すしかありません。この資料はそうした事例をワンストップで知ることができるうえ、日本語で読める貴重な資料ですので、ぜひご覧いただければと思います。

▼グリーンウォッシュと その回避方法: アジア金融業界向け 入門ガイド(外部ウェブサイト)

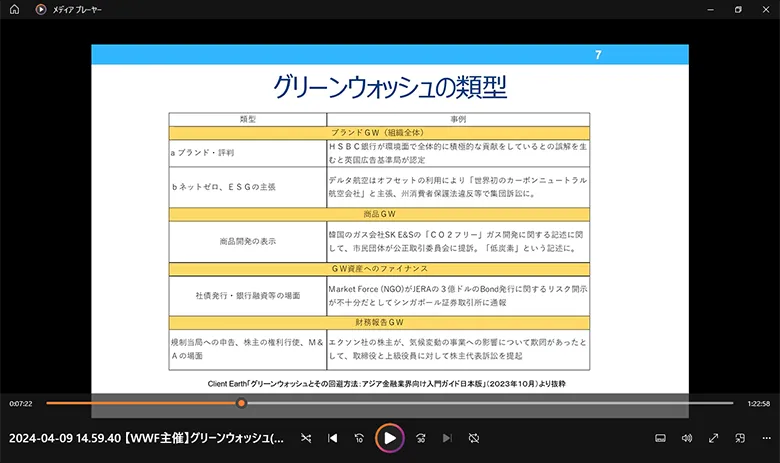

このガイドでは、実際に執行措置の対象となった事例として、ブランドのグリーンウォッシング、ファンドや商品のグリーンウォッシング、グリーンウォッシュ資産へのファイナンス、財務報告のグリーンウォッシュなどが挙げられています。

そのうち特に日本企業が気をつけなければならない、法的制裁を受ける可能性のあるグリーンウォッシュの事例の新しい波として、①トランジションウォッシング、②オフセットによるグリーンウォッシング、③競合他社によるグリーンウォッシュの疑いの主張の3つが挙げられています。今日はこのうち①と②について説明します。

最初のトランジションウォッシングについて例えばGXリーグにおける排出量取引制度についても自主的に目標を設定することができるうえ、目標を達成しなくても、達成できなかった原因を説明さえすればいいという緩い基準になっています。こうした日本の常識がグローバル基準に沿っているのかについては、企業自身がしっかり見ていく必要があります。

次のオフセットによるグリーンウォッシュについて、クレジットによるオフセットはグローバル基準には沿わない。この問題については、過去に開催したセミナーをご覧いただければと思います。

WWFウェビナー「グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)と言われないためには? ~VCMIの発表した新コードとSBTiの考え方~」

さて、このガイドを出した「クライアントアース」は、環境問題に対して法律を駆使して取り組むために、2007 年に弁護士などが設立した国際NGOで、世界8か国に拠点があります。気候変動対策が不十分として英国のシェル取締役11人を提訴したことでも知られており、2024年には日本でも拠点を開設しました。

このクライアントアースによれば、トランジションウォッシングが発生する可能性が最も高い事例として、「トランジションファイナンスが、実証されていない『低排出』技術の開発に提供されているが、実際にはそれらの技術により炭素のロックインが促進されている」、また「パリ協定に準拠したセクター別移行経路に沿っていない目的、あるいは通常業務と表現できる方法で資金を使用する事業体に提供されている」というようなことが挙げられています。こうした点から、日本が推進しているアンモニア混焼による石炭火力発電の維持がグローバル基準でどう評価されるかということを、企業自身がしっかりと自律的に見ていく必要があります。

日本でも強まる監視の目

そして、日本でも監視の目が強まってきています。東京証券取引所がプライム上場企業に対して、TCFD の開示スキームに基づいて脱炭素の移行戦略を物理的リスクと移行リスクに分けて開示することを事実上義務づけました。

金融庁は有価証券報告書にサステナビリティに関する企業の取組についての記載欄を新設しました。ガバナンス、リスク管理に関する事項は必須で、戦略、指標および目標に係る事項も重要性に応じて記載することになっています。

グリーンウォッシュを避けるためには

開示が必須となったことを受けて、グリーンウォッシュを避けるには、真に科学に沿った行動が必要になります。どんな行動をすればグリーンウォッシュと批判されないかについては、世界にいくつかガイドラインがあります。特にイギリスの競争・市場庁(CMA)が出した「グリーンクレームコード」は非常に参考になりますが、日本語で読めるものとしては国連のハイレベル専門家グループが2022年にまとめた「ネットゼロ宣言の信頼性と透明性に関する提言書」があります。

▼「インテグリティの重要性」(外部ウェブサイト)

ここでは、この提言書の10項目のうち、日本企業が特に気をつけるべき3項目に絞ってご紹介させていただきます。

①まずネットゼロ宣言をし、目標設定にあたっては必ず科学に沿った削減目標を短期・中期・長期に分けて、5年ごとに出すことです。そのために有効なガイドラインとして、科学に沿った目標設定を促すSBTiなどが例示されています。

②次に、自社の削減目標達成の手段としてカーボンクレジットを利用することはできません。

③最後に、日本企業にとって重要なポイントとして、政府などに対して自社のみならず、業界団体を通じても野心的な温暖化対策に反対してはならず、政策を推進することも問われます。業界団体としては反対しておきながら、個社としてはいいことを言う、ということは国際的に通用しないということを知っていただければと思います。

解説 グリーンウォッシュ 日本における事例と展望 弁護士・関西学院大学教授 池田直樹

1 企業の環境情報の重要性の高まり

日本におけるグリーンウォッシュの事例を紹介する前提として、まず企業の環境情報には以下の4つの側面があることについてご説明します。

①規制に関する環境情報には、温暖化対策推進法やエネルギー合理化法(省エネ法)などの法律に基づいた排出量の報告制度などがあります。

②資金調達に関するサステナビリティ情報については、上場企業を中心に、資金調達にかかわるサステナビリティ情報を開示することになっています。

③取引に関する環境情報は、サプライチェーンの中で取引にかかわる環境情報を出さないと、マーケッタビリティ(市場性)にかかわります。児童労働で生産された製品が市場で売れないのと同様に、石炭火力由来の電気で製造された製品が日本では売れても、海外では売れなくなるかもしれない、というように取引に関わる環境情報も重要になっています。

④最後が一般消費者に対する環境情報で、これが本日のテーマです。

2 グリーンウォッシュのとらえ方

グリーンウォッシュの定義は明確には定まっていませんが、環境省のグリーンボンドガイドラインでは、「実際は環境改善効果がない、又は調達資金が適正に環境事業に充当されていないにもかかわらず、環境面で改善効果があると称すること」としています。

また、立命館大学の東健太郎先生は、以下の3つのパターンを挙げています。

①偽りの情報

②消費者を誤解させる行為

③実態的な取り組みを伴わずに環境問題に関する表象的なコミュニケーションに従事する企業の戦略

グリーンウォッシュの企業戦略

次に、グリーンウォッシュの企業戦略としては、実際の環境パフォーマンスとコミュニケーションの組み合わせで、以下の4種類に分類することができます。

①静かなグリーン企業 黙って実行する無言実行型

②静かなブラウン企業 ちゃんとやっていないから黙っている無言不実行型

③主張するグリーン企業 ちゃんとやっていると主張する有言実行型

④グリーンウォッシュ企業 ちゃんとやっていると主張するが実際は追いついていない有言不実行型

グリーンウォッシュの「合理性」

グリーンウォッシュをしている企業がグリーンウォッシュと見られなければ、グリーンウォッシュ企業が市場の優位性を確保し、消費者がきちんとやっていない企業の製品を買ってしまうことで、悪貨が良貨を駆逐することになってしまいます。

今なぜ規制が強化されているかといえば、きちんとやっている企業が市場において優位を持つことができ、消費者、金融関係者や投資家に対してできるだけ正しい情報を伝えることが必要だからです。

そのため、環境弁護士はパフォーマンスそのものの是非を問うと同時に、環境情報が正しく発せられているかどうかをチェックすることが重要だという自覚を持つようになってきています。悪貨が良貨を駆逐し、高環境負荷事業に資金が集まってしまう、トランジション資金が投資されてしまうということになれば、ますます気候変動が悪化してしまうからです。

他方で、本来グリーンウォッシュをしていない企業がグリーンウォッシュとブランディングされてしまうと、ブランド力や競争力、資金調達力の低下につながってしまいますので、企業としては非常に不本意な結果になってしまいます。

ただし、 日本のように規制が緩いうえ、NGOや国際的監視も弱い社会では、当面グリーンウォッシュは合理的だという見方もあります。企業がパフォーマンスの向上よりイメージ戦略に経営資源を投下して、やっているふり、やっている感を出すことによって市場における優位性を保つことができるからです。

特にネットゼロのような長期目標は、主張しやすい特性があります。しかし、企業がそれでいいと思っていると、やがて非常に厳しい監視にさらされ、ブーメランとして戻ってくる時代になることを自覚していただきたいと思います。

グリーンウォッシュの類型

グリーンウォッシュには、①ブランドのグリーンウォッシング、②商品のグリーンウォッシング、③グリーンウォッシング企業へのファイナンス、④財務報告のグリーンウォッシングの4類型があります。

今日は、 ②の商品グリーンウォッシュ、そしてネットゼロと主張することで企業のイメージの向上を図る広告がグリーンウォッシュと言われる可能性について、環境を守ろうとしている弁護士の視点を紹介したいと思います。

3 日本の規制の概要(1)〜景表法

ここから本題に入ります。

まず、日本で法的な強制力が働く規制は、景品等表示法しかありません。この景表法の5条に、「不当な表示の禁止」という条項があります。事業者は自己の商品について、実際のものよりも著しく優良であると示したり、ミスリードする情報を与えて一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害する恐れがあると認められる表示をしてはいけないと規定しています。ただし、コマーシャルはイメージをよくすることが目的ですから、ここでは「著しく優良」というように、「著しく」という条件が入っています。

日本の「規制」の概要(2)〜環境省・環境表示ガイドライン

もうひとつは、かっこ付きで「規制」と書いてあるように、法律ではなく、こうしてくださいという指針、ガイドラインです。

環境表示とは、環境への配慮、あるいは環境負荷低減効果の特徴を説明したものです。環境負荷低減に関する定量的な効果を表示する場合、またイメージ広告や企業姿勢を示す場合も、このガイドラインの対象になります。強制力はありませんが、規範的なルールとして通用性を持つソフトローのひとつであり、少なくともこれに反すれば社会的な批判を免れない「規制」です。

この環境表示ガイドラインには、ISOやJISの規格を引用する部分もあります。これは事業者がわが社はこういう会社だ、この商品はこういう製品だという自己主張による環境宣言に関する規格です。あいまいな表現や環境主張は行わない、説明を付ける、裏付けデータが提供可能である、ライフサイクルで評価する(LCA)、検証のための情報にアクセスが可能であるなど、5つの要件を定めています。

4 日本における事例〜商品に関する表示

日本におけるグリーンウォッシュの最初の事例は、2022年12月に消費者庁が生分解性プラスチック製品に対して行った景表法に基づく措置命令です。

この事例では、実際にはごく限られた条件の下で分解するにすぎないにもかかわらず、使用後に使用環境中に残されたままでも、水と微生物によって二酸化炭素と水に分解される生分解性を有するかのように示す表示をしていて、十分な根拠もないということで措置命令が出ました。

これは、環境負荷低減に関する製品特徴(品質)の表示が、裏づけする実証データを欠いていた事例で、消費者庁がグリーンウォッシュという言葉を用いたものではないものの、日本初のグリーンウォッシュの事例と位置づけられます。

5 日本における事例〜日本広告審査機構(JARO)への申立

JERA事例 気候ネットワーク/JELF

次に、2023年10月に気候ネットワークというNPOと日本環境法律家連盟(JELF)が、日本広告審査機構(JARO)という公益社団法人に対して申立を行った事例を紹介します。JAROは広告業界の自主的な規制団体で、さまざまな広告が不当な広告ではないかという申立を受けて審査をし、勧告を出す団体ですので、法的強制力があるわけではありません。

また、日本環境法律家連盟に所属している私は当事者の一人ですので、今日は中立的な立場を取る研究者として話をしているわけではないことをご了承いただければと思います。

さて、申立の趣旨は、東京電力と中部電力の火力発電事業が統合されたエネルギー会社であるJERAに対して、その広告はアンモニア混焼の石炭火力発電を「CO2が出ない火」による発電であると表示しているけれども、アンモニア混焼はCO2 の削減効果がほとんどなく、高コストなうえ、消費者にとって望ましいものとは言えないというものです。根拠が十分でないにもかかわらず削減効果を過度に強調したことが消費者をミスリードするということで、景表法や環境表示ガイドラインに照らして勧告を求めたものです。ただし、申立に対して審査が始まった、あるいは何らかの判断が示されたという事実はありません。

JERAの広告は「CO2が出ない火を作る」ということで、「ゼロエミッション火力×再生エネルギーで2050年CO2排出ゼロに挑戦します」、「発電の常識を変えてみせる」という決意表明も含めた広告です。グリーンウォッシュかどうかということを除けば、非常に印象的で、コマーシャルとしてよくできてると思います。おそらくこの広告を見た人はこの広告のどこが悪いんだ、非常にいいことをやってるし、がんばっているじゃないかという印象を持つと思います。

ナレーションでも、「絶対かなわない。絶対なんて誰が決めた。CO2 が出ない火をつくる。ゼロエミッション火力と再生エネルギーで 2050年にCO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる」というように、非常に力強い言葉で主張しています。

JERA事例〜景表法の適用があるか?

それでは、そもそも電力が景表法に適用されるのでしょうか。景表法の適用の前提について考えると、JERAは直接消費者に電気を売ってはいませんが、卸取引が行われるものは商品と同様に適用されるので、消費者に直接売買してなくても対象になります。

また、どんな発電方法であっても電気そのものの質には変わりがないのだから被害が出ることはないという点についても、消費者は再生可能エネルギーかどうかを気にする時代になっているので、消費者の選択を誤らせる表示であれば誤表示になりうるという解釈が成立します。

JERA事例〜景表法の要件該当性

さらに、景表法の要件該当性があるかどうかについては、①アンモニア製造時と輸送時に大量のCO2が出るうえ、②現在の貿易量を超える大量のアンモニアが必要であり、③1.5度目標の達成には2050年の長期目標だけではなく、2030年の中期目標も重要なのに、2030年時点で20%混焼のみであることに触れていません。

こうした説明がないままアンモニア混焼が「ゼロエミッション火力」だから「CO2 を出さない」という主張は、実際よりも著しく優良と誤認するのではないかということで申立に至ったわけです。

これに対しては、いや、この広告は現在の商品(電力)について述べたものではなく、これから開発してチャレンジするのだ、開発方針と企業の姿勢を示したにすぎないので、景表法の適用対象にはならないという反論が予想されます。しかし、やはり消費者の現在の電力選択に重大な影響を与える広告であるといえます。

JERA事例〜環境表示ガイドライン:あいまいさ

それから、環境表示ガイドラインが規定する「あいまいな表現や環境主張は行わないこと」という規格に照らせば、「CO2が出ない火」、「ゼロミッション火力」という表示はライフサイクル全体でのゼロエミッションなのか、あるいは国際的な2030年目標と整合的かという点でもあいまいさを残す表現だと申立てられています。

JERA事例〜環境表示ガイドライン:説明文

さらに、「環境主張には説明文を付しなさい」ということについても、製品のライフサイクルに関連するすべてを考慮したものではなければならないとか、誇張してはならないとか、関係する事実を省略してはならないという部分が問題になるのではないかということが、申立てられています。

JERA事例〜ファクトチェック:アンモニア混焼による削減効果

アンモニア混焼に関するファクトチェックに関する日本語の文献としては、Transition Zeroという専門家グループが2022年2月に発表した「石炭新技術と日本」というレポートがあります。

このレポートは、アンモニア混焼による排出削減効果はほとんどなく、20%のアンモニア混焼でも日本の石炭火力で先進的なUSCの排出量より劇的に削減できるわけでなく、混焼率を50%よりも相当高くしない限り削減効果はわずかなものにとどまると評価をしています。

JERA事例〜ファクトチェック:ライフサイクル排出量の比較

そのレポート内ではさらに、化石燃料及びCCS(炭素回収貯蔵技術)から製造するブルーアンモニア、あるいは再生可能エネルギーで作るグリーンアンモニアの両方または一方を使用しない限り混焼による削減効果はないとも断定しています。

そのうえ、海上輸送にともなって大量のCO2が排出されるうえ、グリーンアンモニア燃焼による発電効率は22%なので、変換過程で80%近いエネルギーが無駄になる。つまり最初から再エネ電力をそのまま使えばいいのに、わざわざ電力を使ってアンモニアを作り、そのアンモニアをもう一度燃やし発電することは非常に効率が悪いという評価を下しています。

6 日本における事例〜JAROへの申立:関電と電源開発

この他の事例として、関西電力の「2050年、カーボン発電で明るい未来へ」、「火力発電でのCO2を排出しない燃料の混焼」、また電源開発(J-Power)の「CO2 フリーの水素発電を目指す挑戦中」、「火力を通したカーボンフリーなエネルギー供給を目指す」という広告についても申立が行われています。

ただし、この2つの事例についても、結論を出す、あるいは申立を受けつけるかどうかについて、今のところ何ら反応がない状態です。

7 課題チャレンジ型イメージ広告の問題性

グリーンウォッシュ批判への反論

最後に、課題チャレンジ型イメージ広告の問題性についてお話します。

これまで紹介した広告について、これはチャレンジ型のイメージ広告ではないか、この広告のどこが悪い、これからがんばりますと言っているだけではないか、現在販売している製品をカーボンフリーだとは言っていないという反論があると思います。

また、何でもかんでもグリーンウォッシュだと批判すれば、黙っているほうがいいということになり、かえってよくないという意見もあります。また、今後のチャレンジなのだから技術開発や経済状況の変化を前提にするのは当たり前だし、チャレンジそのものが変化の基盤を作る面があるのだから、目くじらを立てるべきではないという批判もあると思います。

そもそも日本政府自体が石炭火力の混焼技術という新しい技術を推進しようとしているのだから、日本の広告自主機関、行政機関や裁判所が規制することは難しいということも予想されます。日本の国民意識としてもイメージ広告に対する抵抗感が高くはないので、企業のチャレンジとして立派だと素直に受け止めることもありえるでしょう。

KLM Fly Responsibility Campaign

こうした点について、つい先日、2024年3月20日にオランダのアムステルダム地方裁判所が、KLMオランダ航空の広告に対して出した判決を紹介したいと思います。

この事例は、環境負荷を与えている航空会社の「飛ぶ責任」として、SAF燃料やカーボンオフセットを使うという「フライ・リスポンシビリティ・キャンペーン」を展開したKLMに対して、地方裁判所が飛行機による移動がよりサステナブルになると示唆する広告は誤解を招き、違法であり、公正取引法に違反するという判決を下したものです。KLM側は、これは意識向上を目的とするものだと反論しましたが、判決前に、広告を撤回し、別の広告に差し替えました。

EUのグリーンウォッシング新規制

また、先ほど小西さんが紹介したEUのグリーンウォッシュの新規制は、環境主張について「社会的に認められた良好な環境パフォーマンスに裏付けられない一般的な環境主張」の使用を禁止しています。さらに、将来の環境主張についても、ミスリーディングなに実行および検証可能なコミットメントに基づかないような環境主張の禁止」と規定しています。

〜学ぶべき教訓

このEU規制を適用すれば、「CO2 が出ない火をつくる」、「ゼロエミッション火力」という広告は、アンモニアや水素の燃料製造時や運輸時の排出を含んでいなければミスリードになり、含んでいるなら明確に開示しなければならず、含んでいても2050年に達成できるのなら根拠を示さなければならないことになります。

また、パリ協定やグラスゴー合意では、2050年のネットゼロ目標だけでなく、2030年までに半減するという目標を達成するために、OECD加盟国は2030年までに石炭火力の廃止が推奨事項になっていますので、世界目標に整合しているかどうかが問われることになります。

最後の「挑戦します」ということについては、LCA含めて現実的な計画かどうか中立的な第三者による検証できるかが問われるととらえるべきだと思います。

8 さいごに

最後に、ビジネスにとって、ソフトローと呼ばれるガイドラインや、非規制的なルールの重要性が増しており、ソフトローがやがて規制になり、かなりの速度で世界に広がるようになっています。

特に情報の正確性について企業に対する要求度が高まっていますので、ネットゼロやカーボンフリーなどという言葉の定義も日本や自社の基準で考えていると、世界的なルールに違反すると言われる時代になりつつあり、日本の法律をクリアしていればいいということはない、ということを自覚していただきたいと思います。

グリーンウォッシュは発信された環境情報と実際の環境パフォーマンスのギャップですから、会計における粉飾決算と同様に、一種の「環境的粉飾」となることへの批判、告発、警告が非常に厳しくなると考えていく必要があります。

グリーウォッシュ批判は、単に環境的に粉飾したということにとどまらず、それを許した企業のガバナンス(管理体質)がどうだったのか、関与した担当取締役の善管注意義務違反があるのではないか、ひいては企業価値全体への疑義につながる危機に結びつく、その入り口になる行為だと受け止めていただく必要があると思います。

同時に、批判が出た時に単に環境クレーマーだと受け止めるのではなく、それをきっかけに企業姿勢を見直す事後対応も問われる時代になっていることをご理解いただきたいと思います。

対談 日本企業への示唆 小西雅子 池田直樹

小西:日本では数少ない景品等表示法を使って申し立てるというご説明が非常に新鮮で、勉強になりました。規制の緩い日本とは対照的に、世界ではグリーンウォッシュへの規制がどんどん強まっています。なぜこれほどグリーンウォッシュが注目されているのでしょうか。

池田:現在起きている環境の危機に対して、法律などの環境政策だけでは対応できないので、企業が行動を変えていかなければなりません。そのため情報の正確性が重要になっています。

先ほど「環境的粉飾」という言葉を使いましたが、企業会計でいちばんやってはいけないことが粉飾決算です。そのために厳しい会計ルールが設けられているわけですが、そのルールを破って粉飾することは、株主や投資家などに対する裏切りになります。この粉飾決算に匹敵する環境情報の粉飾のひとつがグリーンウォッシュだと、私は思います。

情報の正確性を守らなければ、より不正確でずるいことをした企業が有利になってしまいますので取り締まることが必要ですし、環境弁護士の間でも正確な情報を開示しないことを問うことへの注目度が高まっているのです。

小西:ふわっとイメージ広告をしている場合じゃないということですね。ただ日本では、「環境にやさしい」、「カーボンニュートラルな」という広告があふれています。国内の脱炭素化政策においてもボランタリーな段階なので、言いたい放題になっています。なぜ日本では横行してしまうのでしょうか。

池田:まず規制環境の緩さがあります。日本の政府自体がエネルギー安全保障をことさら強調してできるだけ化石燃料を活用する、できるだけ既存の施設を活用する政策を堅持している状況下で、規制環境がすぐに強化されることはないでしょう。しかも、日本のNGOは弱く、消費者の環境意識も高くないため、企業も含めてあらゆる面でぬるま湯、あるいは井の中の蛙になっていると思います。だからこそ、グローバルにビジネスをしている企業には、このまま日本の規制環境に沿っていれば大丈夫なのかという疑問、危機感を持っていただきたいと思います。

小西:国内の政策に沿うことがグローバルスタンダードでは通用しない世界になりつつあると理解しました。ただ、グローバルマーケットでビジネスを展開している企業の理解は進んでいても、電気やガスなどのように国内市場で事業を行う場合には、欧州の新しい指令などが直接及ばないので、まだ言いたい放題の状況が続くということはありませんか。

池田:そう思っていると大きな間違いを冒してしまいます。日本企業の調達も販売も世界に広がっています。日本の電力で作った自動車にしろ部品にしろ、世界に出ていっているわけです。世界の動産取引においてもサステナビリティが商品の品質として問題になる時代になっています。日本で作った商品、日本が調達する原材料がどんなエネルギーを使っているかということが、商品の品質としてマーケッタビリティに関わってくるようになり、石炭火力の電気を使っていれば少なくともEU加盟国では売れないということが今後起きてくる可能性がある。国内市場だけを見ていればいいということはなく、世界のサプライチェーン全体であらゆるサステナビリティ要素が評価される時代になりつつあります。

小西:グローバル企業はスコープ3の開示も充実させていかなければならないなか、火力発電の割合が高い日本で製造された製品が国際的に通用しにくい状況になりつつあり、世界の規制が日進月歩で進んでいるので安穏とはしていられないということですね。

池田:国際基準を常に見据えながら、先へ先へと次の手を打っていくことが企業の戦略として非常に重要です。また、調達という意味では、大企業だけでなく、中小企業にも規制が広がる時代になりつつあります。

小西:とはいえ国内の規制は緩いし、日本の政策に沿ってやっていることだし、日本語の壁に守られて日本語で発信していれば世界には出て行かない、世界の規制を深刻に懸念する必要はないと考える方もいらっしゃると思いますが、その点についてはいかがですか。

池田:そんなことは全然ありません。先ほどクライアントアースという団体が東京に事務所を開設したと紹介しましたが、法律を駆使する中で日本の情報も交換されています。私はさまざまな環境訴訟に関わっていますが、気候訴訟判決の主要部分はすぐに英語に翻訳して世界の団体と共有しますし、「CO2 の出ない火」というような広告もすぐ英語に翻訳して環境団体同士で交換します。つまり、日本語でやっていることも、一瞬で世界に伝わります。今後はAIの普及によって情報伝達がより早くなるので、日本語の壁という防波堤はかなり下がると思います。

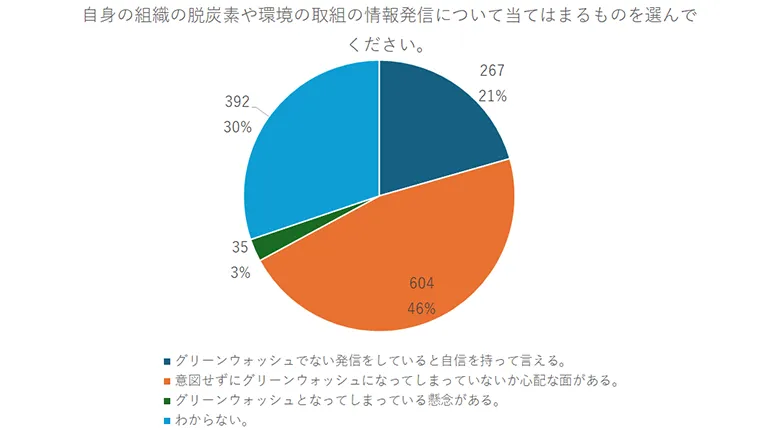

小西:ここで、今日ご参加の皆さんに「御社はグリーンウォッシュの懸念がありますか」というアンケートにお答えいただいていますので、その結果ご紹介させていただきます。

「グリーンウォッシュでない発信をしていると自信を持って言える」という企業が21%、「意図せずグリーンウォッシュになってしまっていないか心配な面がある」という企業が46%とほぼ半数となりました。「グリーンウォッシュとなってしまっている懸念がある」という企業の割合も3%あります。グリーンウォッシュへの懸念が、このセミナー参加の理由だったのではないかと思います。

それでは最後に、一体どうすればグリーンウォッシュを避けることができるのかについてお伺いします。

池田:基準をどう設定するかによって、環境パフォーマンスと環境情報の発出との差が著しいかどうかが決まります。企業のみなさんは将来の目標を表現しているのだから大丈夫だと考えているかもしれません。けれども、世界では国際合意に基づいた2050年や2030年の共通目標を達成する、そうしないと人類の生存環境自体が危ういという意識で必死に取り組んでいるわけですから、言葉の定義をできるだけ統一し、基準もより厳しくなることは避けられません。海外の規制が直ちに日本に適用されることはありませんが、世界標準、あるいは国連やEUの基準を先取りして、しっかり対策を取ることが必要です。

小西:ありがとうございます。日本の常識に安穏とせず、進化し続けるグローバルスタンダードを取り入れ、科学に沿った行動を取ることが重要になってきますね。国際的なグリーンウォッシュはソフトローですが、国連のネットゼロ宣言、SBTi、CDPのAリストに入っておくといった国際イニシアティブのようなソフトローを使うことも非常にいい方法ではないかと思います。

開催概要

日時:2024年4月9日(月)14:00 ~ 15:30

場所:Zoom オンラインウェビナー

対象者:ご関心のある一般の方々

参加費:無料

参加者数:870名

イベント案内:https://www.wwf.or.jp/event/organize/5571.html

関連情報

- 【COP27】国連がネットゼロを定義

- WWFウェビナー「企業が知っておきたい国連による『ネットゼロの定義提案書』(COP27で発表) ~業界団体のロビー活動やクレジットにご注意~」

- WWFウェビナー「グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)と言われないためには? ~VCMIの発表した新コードとSBTiの考え方~」

- WWFウェビナー「カーボンクレジットは脱炭素化&SDGs達成につながるか?~カーボンプライシングをめぐる世界の現状~」

- カーボンクレジット活用上の留意点(東洋経済オンライン掲載 WWF小西雅子執筆) 【前編】「安易な脱炭素宣言」は、社会から批判を浴びる

- カーボンクレジット活用上の留意点(東洋経済オンライン掲載 WWF小西雅子執筆)【後編】「偽の環境配慮」と非難されないための企業戦略