ウェビナー:カーボンクレジットは脱炭素化&SDGs達成につながるか?~カーボンプライシングをめぐる世界の現状~

2022/10/20

セミナーの目的

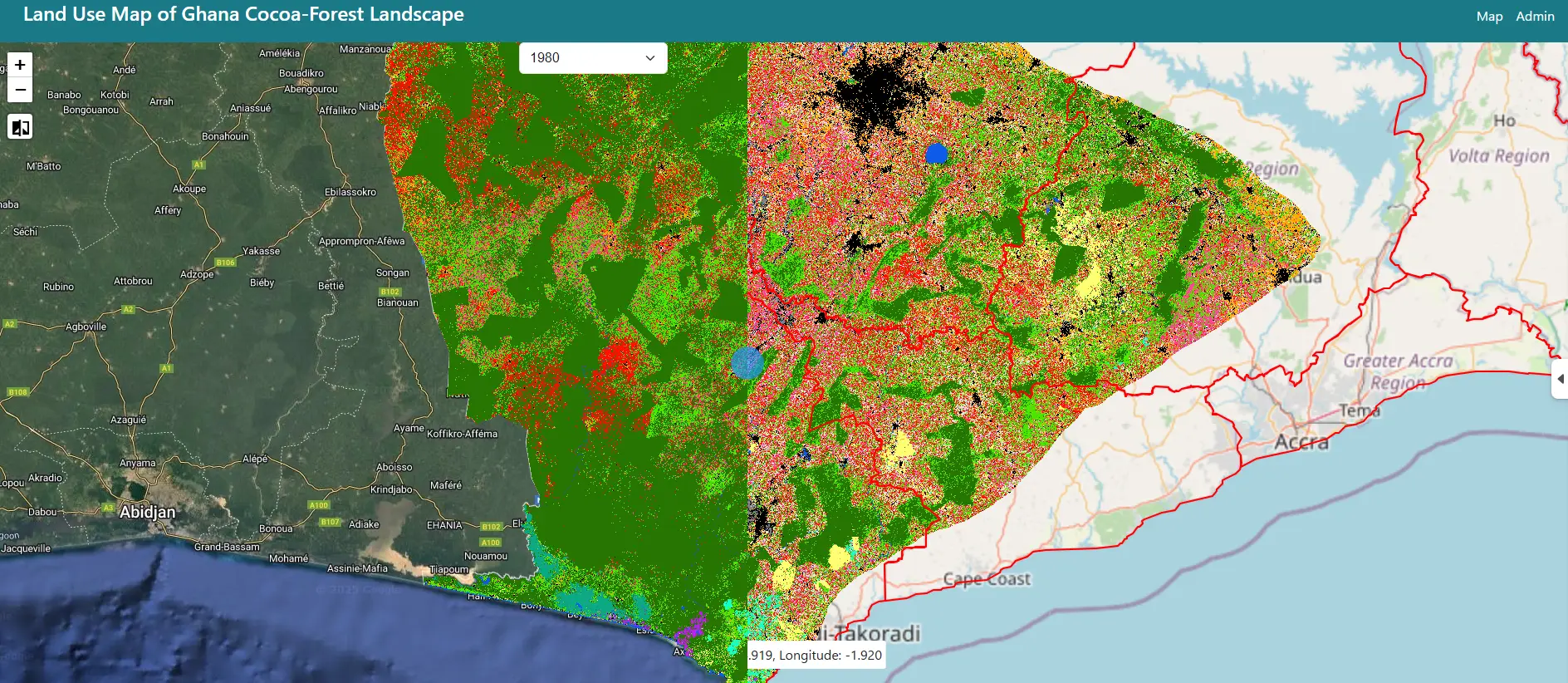

ネットゼロ達成のためには、排出する炭素に価格づけをするカーボンプライシング(排出量取引や炭素税)の活用が欠かせません。しかし、安易なカーボンクレジットの活用によるオフセットの主張は危さをはらみます。特に熱帯雨林減少防止をはじめとする森林由来のクレジットの利用にあたっては、十分な配慮が必要です。

高品質のカーボンクレジットに関する国際的な定義はまだ定まっていませんが、クレジットの活用を検討する企業は、パリ協定6条に基づくカーボンプライシングの最新動向の把握が求められています。

WWFジャパンでは、カーボンプライシング本来の目的に基づいて世界の最新情勢を解説し、森林由来のクレジットの利用にあたって必要な森林保全への理解を深めるためのセミナーを開催しました。

発表要旨と資料、講演動画をご紹介し、セミナーの概要をご報告いたします。

プログラム

司会 WWFジャパン 田中健

1)解説:カーボンプライシングについて知っておきたいこと

WWFジャパン 専門ディレクター(環境・エネルギー)

環境省カーボンプライシングの活用に関する小委員会委員 小西雅子

2)解説:森林保全について知っておきたいこと

WWFジャパン 森林グループ長 相馬真紀子

各講演の概要

カーボンプライシングについて知っておきたいこと

WWFジャパン 専門ディレクター(環境・エネルギー) 小西雅子

カーボンプライシングの目的

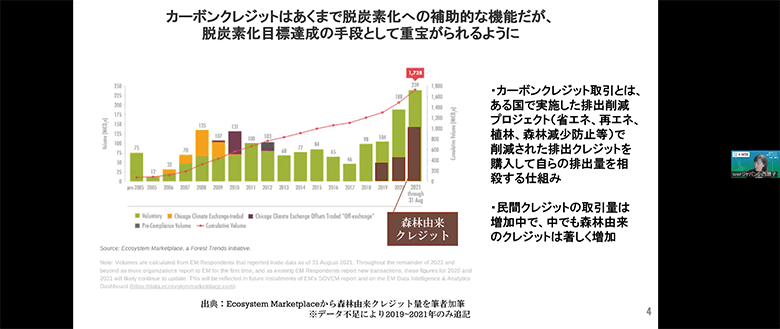

カーボンクレジットを活用して脱炭素行動を実施する企業が増えています。しかし、安易なクレジットの利用は、批判の対象になりかねません。特に森林由来のクレジットは課題が多く、必ずしも評価されるとは限りません。

企業が実効性のある脱炭素行動を行うためには、パリ協定の原点に立ち戻り、炭素に価格をつけて取引するカーボンクプライシングやカーボンクレジットの本来の目的から考えることが必要です。

カーボンプライシングとは、主に炭素税や排出量取引がありますが、国内政策としてのカーボンプライシングのほかに、国際的に取引する市場メカニズムとしての仕組みの両方があります。

いずれにしてもこれからのカーボンプライシングの世界共通のルールになるのは、パリ協定の6条です。6条とはカーボン取引の市場メカニズムを含むルール集で、うまく設計されれば2030年に向けた世界全体の削減実施コストを半分以下に減らす可能性があると指摘されています。

そもそもカーボンクレジットを使うことの本来の目的は、1.5度目標を達成するための2050年ネットゼロに向けて、2030年に約50%の削減を実現する助けになることです。そのため、地球全体で真の削減にならなければ意味がなく、むしろ削減努力の害になってしまうため、やらない方がましということになります。

企業が行うべき脱炭素行動は、まず自らが省エネルギーの推進や脱炭素エネルギーへの転換によって2030年に向かって排出量を半減させていくこと。その行動を促す国内政策の有効なものとして、カーボンプライシングがあるのです。そのうえでカーボンクレジットをオフセットとして使うのであれば、真に削減につながるルールに従う必要があります。そのためクレジットの品質が問われることになりますが、認証機関は玉石混交であり、高品質なクレジットを見極めることは容易ではありません。そこで、カーボンクレジットをめぐる国際イニシアチブの最新動向を知っておくことが必要になります。

国際イニシアチブの最新動向①

--VCMI(自主的炭素市場十全性イニシアチブ)の原則

カーボンクレジットをめぐる国際イニシアチブの最新動向について、企業がカーボン・クレジットについてどう主張できるかを整理しているVCMIと、企業の排出量削減目標についての基準であるSBTiの事例を中心に紹介します。

VCMI(自主的炭素市場十全性イニシアチブ)は、どのクレジットなら使っていいかを評価するのではなく、企業がクレジットを使ってカーボンニュートラルだと主張(クレーム)する場合に、どんなガイドラインに従って行うべきかを示すコード(指針)です。現在、7月に出た暫定版のコンサルテーションが行われており、最終案は2023年に発表されますので、ここでは暫定案を紹介します。

VCMIのクレームコードには、以下の4原則があります。

- 前提条件を満たすこと

- どんな主張をするか特定すること

- 高品質のクレジットを購入すること

- 使用したカーボンクレジットについて透明性をもって報告すること

1. 前提条件を満たすこと

最初の前提条件とは、①2050年のネットゼロ達成をスコープ1-3で公約したうえ、②SBTiなどの科学と整合した中間目標を設定して公表し、③クレジット活用を含めた目標達成の計画と戦略を公開し、④企業のアドボカシー活動がパリ協定の目標に合致していることを公式の声明で発表することです。

ここで重要なのは、企業が「緩和のヒエラルキー(階層)」に従って脱炭素化に取り組むこと。すなわち、①科学に整合した削減目標を設定し、②自らエネルギー消費を削減し、③脱炭素・低炭素エネルギーに代替したうえで、④オフセットするという段階を踏んで目標を達成することです。本来の削減努力を行わず、クレジットだけで目標を達成することはできません。

2. どんな主張をするか特定すること

次いで、企業全体でのネットゼロなのか、それともある製品やサービスだけのネットゼロなのかを特定する必要があります。

そして、その内容によってゴールド、シルバー、ブロンズと 3段階に格付けされます。スコープ1,2,3における2030年ごろまでの中期目標を自社のバリューチェーン内で削減し、残り50%をクレジットでオフセットするのがゴールド。次いでシルバー、ブロンズと続きます。

3. 高品質のクレジットを購入すること

何をもって高品質なクレジットと言うのかについて、VCMIはおおまかなガイドラインしか出していませんので、ICVIMI(自主的炭素市場のための十全性評議会)が7月に発表した暫定案を見ていきます。なお「カーボンクレジットの品質は確実にいいと言い切ることはできず、いいという可能性が高いとしか言えない」と書かれています。クレジットの質を評価するということは、それほど難しいのです。

高品質クレジットの要件は細かくありますが、中でも重要な4つについて説明します。

①二重計上の厳格な防止

②厳格な追加性

③永続性の確保

④持続可能性のモニタリング

①大前提として、二重計上は厳格に防止されていなければなりません。

②次が、追加性の確保です。追加性がなければ、地球全体の削減にはつながりません。もしそのクレジット収入がなければこの削減プロジェクトが実施されなかった、この収入があるからこそプロジェクトが実施されたことを証明しなければなりません。

③3つめのポイントは、永続性の確保。つまり十分なリスク回避が組み込まれているかどうかが問われます。たとえば熱帯の森林減少防止クレジットは、何もしなければ熱帯雨林が減少するのに対して、そのプロジェクトをやることで減少率を下げるというものですが、万が一森林火災が起きて地中のカーボンストックが燃えてしまえば永続性はなくなります。永続性を確保するためには、森林火災に備えて別のクレジットを用意するなどの対策が求められるのです。

④そして、森林保全は脱炭素のためだけに行うわけではないので、地域住民の暮らしや人権、生物多様性に配慮する必要があります。

4.使用したカーボンクレジットの開示・報告

最後の原則は、どんなクレジットを使ったかを公的な企業報告書の中で開示することです。その中にはクレジットの購入量、認証機関の名称、ホスト国や購入量による相当調整など、記載すべき情報が詳細に規定されています。

国際イニシアチブの最新動向②

--SBTiのカーボンクレジットに対する考え方

次に、SBTi のカーボンクレジットに対する考え方について紹介します。 SBTi は基本的に、自社のスコープ1,2,3の目標達成にクレジットの使用によるオフセットは認めていません。「緩和のヒエラルキー」に沿って自社で削減することを最優先し、自社のバリューチェーンを超えた排出にのみ、社会全体への「貢献」として高品質クレジットなどの購入が認められています。

さらに、2050年に向かって必要となる「除去」などの革新的技術の開発に対しても「貢献」することを推奨しています。すなわち、2050 年に向かって自社のスコープ1-3の排出量 90% 以上は自社の努力で削減していくことが求められますが、2050年に向けてどうしても残ってしまう残余排出量が10%程度残ります。その残余排出量に対しては、空気中から直接 CO2 を除去するDAC(ダイレクトエアキャッチャー)、あるいは植林をした森林のバイオエネルギーを使ってCCS で埋め戻すBECCS(バイオエネルギー+炭素回収・貯留)などを活用して最終的にニュートラル化することになります。いずれ必要になるそれらネガティブエミッションの革新的な技術開発に、今から貢献することを推奨しているのです。

ここで留意すべきは、長期的なネットゼロに必要な除去への貢献と、短期的な 2030 年までの行動を混同しないこと。基本的に自社のスコープ1,2,3の排出量は、2030年に向かってはクレジットでオフセットは認められておらず、自社の削減努力で実施しなければなりません。この背景には、IPCCの第6次評価報告書が指摘したように、2030年までは既存の技術の範囲内で排出量の半減が可能だと示されていることがあります。

カーボンプライシングに対する評価のポイント

最後に、カーボンプライシングに対する評価の2つのポイントとして、カーボンプライシングに対する姿勢を説明します。

企業が取り組むカーボンプライシングに関する評価には、これまで見てきたカーボンクレジットの活用に対する姿勢だけでなく、カーボンプライシングを含む脱炭素政策に対する姿勢も評価されます。

カーボンプライシングには炭素税と排出量取引制度があり、今や世界の排出量の2割以上がどちらかでカバーされるなど、非常に有効な政策として世界的に認知されています。しかし、1トンあたり 289円という低率な地球温暖化対策税しかない日本では、これから排出量取引制度や炭素税の強化が求められています。

こうした政策としてのカーボンプライシング導入に対して、企業がどんな姿勢を取っているかも評価されます。その際には、個別の企業だけでなく、その企業が所属する業界団体が炭素税や排出量取引制度などを含む脱炭素政策に対して反対姿勢を取っていないかもチェックされます。政策に対するアドボカシーの表明は、機関投資家が企業を評価する指針になっているのです。

以上、カーボンクレジット活用の評価のポイントをまとめると、2050 年ネットゼロ、2030年ほぼ半減にコミットしているか、2030 年までに自社バリューチェーンの排出量を自ら半減する計画を策定し実施しているか、政府に対するアドボカシー活動を行い公表しているか、そして業界団体の主張と個社の主張に齟齬がないか、それでもクレジットを購入するのであれば高品質クレジットかどうか、このうち森林クレジットであれば、森林保全の知見を持ち、たとえば熱帯雨林の現地調査まで行うほどの覚悟があるかが問われています。

資料: カーボンプライシングの目的

解説:森林保全について知っておきたいこと

WWFジャパン 森林グループ長 相馬真紀子

森林破壊の最大の原因は「土地転換」

森林と炭素には密接な関係があり、森林保全は脱炭素社会の実現の行方に大きな影響を与えます。

森林は生物多様性の場であり、気候変動との関連では炭素の吸収源にも排出源にもなるほか、災害を防止し、先住民をはじめとする地域住民の生活基盤であるなど、多くの機能を果たしています。

その森林が急激に減少しています。WWFの報告書「森林破壊の最前線」は、2004〜 2017 年までの14 年間に世界の24ケ所で4,300万ヘクタールの森林が消失したことを明らかにしました。

森林破壊の最大の要因は、森林を農地や放牧地などに転換する「土地転換」です。たとえば東南アジアの森林破壊の最前線であるインドネシアやマレーシアでは、大規模なプランテーション開発、具体的には紙パルプ生産のための産業植林地、パーム油生産のためのアブラヤシ農園などへの転換が要因となっています。

インドネシアでは、「泥炭湿地」の土地転換も進んでいます。アブラヤシ農園などを開発するため、水路を掘って排水すると泥炭が空気に触れて分解が進むほか、ひとたび泥炭火災が起きれば地中の泥炭が燃え続けて大量の温室効果ガスが放出されます。2015年に起きた泥炭火災では、17.5億トンの温室効果ガス(CO2換算)が放出されたと推定されています。

このほか、熱帯性のサバンナといわれるブラジルの「セラード」なども、炭素の貯留地として重要な機能を果たしています。

熱帯の森林減少による排出量は世界3位の排出国に相当

熱帯の森林減少にともなう排出量を国にたとえると、中国、アメリカに次ぐ世界第3位の排出国に相当します。土地転換や森林火災による森林破壊は、長い歳月をかけて森林が吸収した炭素を一気に大気中に放出させてしまいます。一方、森林は中国の排出量を上回る大きな吸収源でもあります。

そのため、吸収源としての観点からは森林を守るべきであり、排出源としての観点からは森林は破壊するべきではない。つまり炭素の観点からは、今ある森林の減少を防ぐことが何より重要なのです。

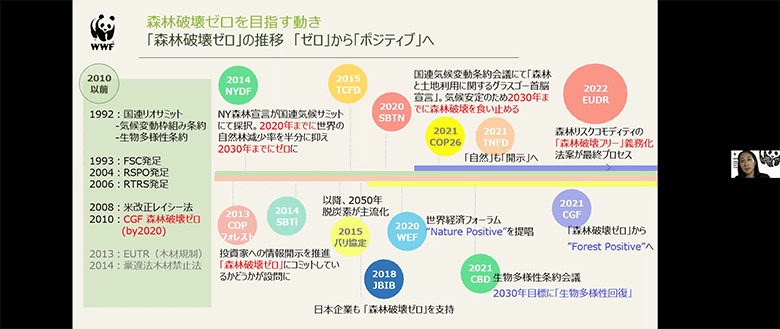

森林破壊の結果として起こる負の影響はたくさんありますが、中でも、①生物多様性の喪失、②地域住民の人権侵害、③温室効果ガスの排出は非常に深刻です。そのため、世界中で森林破壊を止めよう、とにかく今ある森を守ろうという「森林破壊ゼロ」に向けた動きが加速しています。

森林が減っているのなら、植林すればいいのではないかという質問をよくいただきます。WWFは森林再生をめざした植林は大切だと考えています。しかし、猛烈なスピードで進む森林破壊を補う大規模な植林には巨額の費用が必要であり、開発企業は現地政府の許可を得た合法的な土地転換であることも多いため、森林再生を行うこと自体が困難な場合もあります。そもそも森林破壊によって大量に放出される炭素は、どんなに植林で回復させようとしても2050年の脱炭素化には間に合わないという研究もあります。

「森林破壊ゼロ」から「ネイチャー・ポジティブ」へ

そのため、植林よりも今ある森林を守ることを優先する動きが広がりつつあります。たとえば昨年のCOP26で発表された「森林と土地利用に関するグラスゴー宣言」は、森林保全が気候変動と密接に関わっていることを世界に示しました。また、欧州議会では、木材、紙、パーム油、大豆、牛肉など土地転換によって生産され得る産品を域内に入れる場合に、森林破壊に加担していない確認を義務づける法案が賛成多数を獲得しています。

「森林破壊ゼロ」と言っても、木を1本も切れないというわけではありません。信頼できる森林認証がついた製品の活用など適切に管理された森林から調達する、つまり森林を守りながら利用することが求められているのです。

最近は、企業が自社のサプライチェーンから森林破壊に由来する製品を排除したり、森林破壊がないことを自主確認する企業が増えています。森林が破壊・劣化した地域で、地域住民や自治体と協力して森林を回復させるために在来種を植林したり、大豆やアブラヤシ農園で環境にやさしい農法を取り入れる動きも広がっています。

最後に、森林は炭素の吸収源ですが、破壊すれば世界屈指の排出源になるうえ、他の場所に植林をしても失った炭素が回復できる保証はなく、一度失った生物多様性を回復することできないので、まずは森林を破壊しない、今ある森林を守ることを最優先すべきであることを強調したいと思います。

開催概要

日時:2022年10月3日(金)14:00 ~ 15:30

場所:Zoom オンラインウェビナー

対象者:ご関心のある一般の方々

参加費:無料

参加者数:530名