電力需給ひっ迫への処方箋:デマンドレスポンス(DR)とは何か

2022/09/13

- この記事のポイント

- 2022年3月と6月に生じた、電力の需給ひっ迫。これを回避するための有効な手段として今、デマンドレスポンス(DR)が注目されています。それは一体どのようなものなのか、今後どのような方向での展開が望まれるのか。DRに対する理解は、今後の電力の脱炭素化を十分に理解する上で欠かせない、重要な知識となります。具体的な事例も交えながら、DRの概要・議論の動向を説明します。

1. デマンドレスポンス(DR)とは

デマンドレスポンス(DR)とは、猛暑や異常な寒波のような厳しい気象条件などによって、冷房や暖房に必要な電気の需給バランスが崩れるおそれが生じた際に、電力の消費者が自らの電力使用量を柔軟に調整することで、そのバランスを確保する手法を指します。

電気は貯められないという性質があるため、電力システムでは需要と供給を常に一致させることが求められます。

以前の日本では、電気を供給する電力会社が、需要に合わせて、火力発電の出力などを調整し、そのバランスを取る、という対応が一般的でした。

しかし近年は、太陽光や風力発電など、天気によって発電量が変わる電源の導入が進み、供給力も日常的に変動するようになってきました。

そのため、今までとは逆に、供給可能な電力量の変化にあわせる形で、需要(使用量)を調整し、需給の一致を図ろうという考え方がでてきました。

これが、DRの広がりと促進の背景です。

2. 上げDRと下げDR

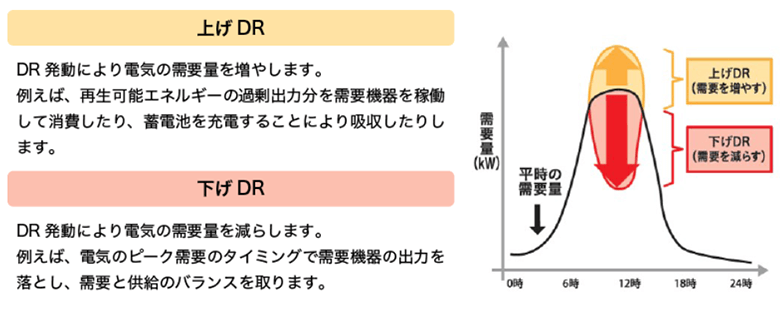

DRには需要を調整するパターンによって「上げDR」と「下げDR」の2種類に大別できます (*1)。

(*1) 資源エネルギー庁 ウェブサイト「ディマンド・リスポンス(DR)について」 (閲覧日:2022年8月12日)

DRによる2つの需要抑制パターン

(出典)資源エネルギー庁 ウェブサイト「ディマンド・リスポンス(DR)について」 https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electricity_measures/dr/dr.html (閲覧日:2022年8月12日)

(1) 上げDR

「上げDR」とは、特定の時間帯に電気の需要量を引き上げることを指します。

この取組みが効果を発揮するのは、例えば太陽光発電で大量に電気が供給される場合などです。

太陽光発電の導入が進むにつれて、晴れた日の昼間などの発電量は大きく増加しました。しかし、それによって発電量が需要を上回り、電力にあまりの生じる地域が生じるようになりました。

そこで、太陽光発電による発電量が大きくなった場合は、需要に合わせるために、火力発電の出力を抑制したり、揚水発電で使う水のくみ上げに電力を回したり、地域間連系線を活用し、電力需要がまだある他のエリアに電気を融通する、といった対応がまず行なわれます。

しかし、それでもなお需要を上回った場合には、需給のバランスを維持するため、太陽光発電の出力を抑えざるを得ません。

これは、地球温暖化の原因である二酸化炭素を出さない再生可能エネルギーによる発電の機会をみすみす逃すことになり、非常にもったいないと言えます。

そこで、「上げDR」が活躍します。

例えば、蓄電池の充電に充て、電力が不足する時間帯の需要に回す。また、工場などで別の時間帯に行なっていた電気を消費する作業を、日中の太陽光発電が多く発電する時間帯に行なう、といった対応も、この「上げDR」の一案です。

このような「需要を引き上げる」取組み、すなわち「上げDR」を通じて、太陽光発電が生み出した大量の電気を無駄にすることなく、有効活用することが可能となるのです。

(2) 下げDR

もう一つのDRのパターンである「下げDR」とは、上げDRとは逆に、特定の時間帯に、電気の「需要を引き下げる」ことを指すものです。

この取組みは、2022年3月と6月に起きたような、電力の需給ひっ迫の場合などにおいて効果的です。

厳しい暑さや寒さは、冷房や暖房を目的とした空調機器等の使用増加をもたらし、電力の需要も底上げします。

また一日のうち夕方は、照明器具や調理器具の使用が活発となることから元来需要が大きい時間帯であると同時に、太陽光が弱くなる夕方の時間帯は、太陽光発電の出力が低下する時間と重なります。

そこで、減退する太陽光発電の出力を補うため、他の手段で必要な電力の需要をまかなわねばなりません。

たとえば風力発電は、一日を通して一定して発電でき、夕方以降の太陽光を補うことができますが、日本ではその導入がまだ不十分。火力発電も不足を補う手段にはなりますが、補修による停止などで稼働しない場合もあり、そうしたタイミングで供給の不足が起きてしまうと、今回のような需給ひっ迫が生じることになり、最悪の場合には、電力の需給一致が確保されず、大規模な停電につながるおそれも出てきます。

こうした状況の回避に威力を発揮するのが、「下げDR」です。

これは、個人や事業者が、夕方の時間帯に機器の使用や操業を控えて節電を行なったり、自家発電機などを活用したりすることで、当該時間帯での需要を抑制する、というものです。

導入の進む太陽光発電による発電が難しい場合に、諸条件の重なりによって厳しい電力供給に陥ったとしても、需要の抑制が十分であれば、停電の危機を乗り切ることが可能となるのです。

3. デマンドレスポンスの実例

現在までに日本で導入されている、DRの代表的な取り組みとしては、次の例が挙げられます (*2)。

- 照明や空調などの電力を消費する機器の使用を調整したり停止したりすることで、電力需要を抑制する。

- 企業が工場などでの生産計画を変更して、設備を使用する時間帯を調整することで、電力需要を増加させたり減少させたりする。

- 自家発電機や予め充電した蓄電池を活用することで、電力会社から供給を受ける電力量を少なくする。

- 蓄電池への充電を行なうことで電力の需要を一時的に増やす。

(*2)資源エネルギー庁 ウェブサイト「ディマンド・リスポンス(DR)について」 (閲覧日:2022年8月12日)

東京製鐵の事例

具体的な事例として、国内電炉メーカー最大手の東京製鐵株式会社における、上げDR・下げDRの取り組みを見てみましょう。

上げDRについては、日中の太陽光発電による余剰電力を活用した操業が2018年より九州工場で行なわれています。

九州電力管内では太陽光発電の導入が大きく進んだことによって日中に出力制御が生じていました。そこで電力会社の求めに応じて、以前は休日や夜間に集中的に操業していた九州工場の電炉を、事前の連絡があった場合には日中のより安価な電気料金の下で操業する取組みを開始。2021年には年間540万kWhの電力需要を創出するに至りました。

また下げDRでは、2022年3月の東京エリアでの需給ひっ迫において、電炉の操業の開始時間を要請に応じて数時間遅らせる節電を実施。結果として約10万kWhの節電が東京製鐵単体でなされました。

その他の取組み

この東京製鐵の取組み以外にも、国内では目下、さまざまな取り組みが行なわれています。

遊休状態にあった自家発電機の活用により、電力会社からの供給分を減らしたケースや、蓄熱システムや照明等の遠隔制御などにより消費電力を大きく減らしたケースが挙げられます (*3)。

加えて、DRの普及に向けた新たなサービスも出現し始めています。

データ処理や需要家への連絡、DRの効果の分析を、小売電気事業者が一気通貫で行なえるよう支援する、デジタルサービスの提供がその一例です。

他にも、分かりやすさや楽しさといった要素を盛り込むことで、DRの取組みに一般家庭を広く巻き込むことをねらったサービスも開発されています (*4)。

(*3) 資源エネルギー庁 ウェブサイト「バーチャルパワープラント・ディマンドリスポンスについて 取組事例の紹介」(閲覧日:2022年8月12日)

(*4) 資源エネルギー庁第1回 節電・DR促進研究会(2022年6月24日)各社資料より (閲覧日:2022年8月12日)

4. 今後のDRの進展の方向性

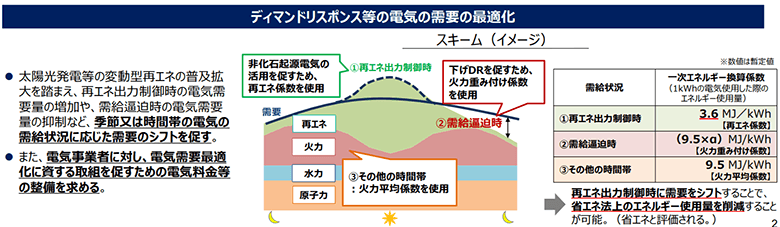

改正省エネ法におけるデマンドレスポンスの位置づけ

2022年5月に成立した改正省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)では、DRが「電気の需要の最適化」として位置づけられ、そのための指針が策定されることになりました。

省エネ法は一定以上のエネルギーを使用する事業者に対して、エネルギーの使用状況の定期的な報告を義務付けています。その算出時にDRを省エネとして評価されるようにし、事業者に需要をシフトさせるインセンティブの付与が企図されています (*5)。

加えて上述の指針には、DRを後押しするような電気料金等の整備を電気事業者に求める内容を盛り込む方向で、その後の検討が進んでいます (*6)。

(*5) (*6) 経済産業省(2022)『安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要』 (閲覧日:2022年8月12日), p. 2

改正省エネ法の下でのDRの推進のあり方

(出典)経済産業省(2022)『安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律案の概要』https://www.meti.go.jp/press/2021/03/20220301002/20220301002-1.pdf (閲覧日:2022年8月12日), p. 2

政府アンケートで見えたデマンドレスポンス普及の課題

一方で、DRの広がりには、まだ多くの課題も残されています。

資源エネルギー庁が2022年3月の電力需給ひっ迫を受けて実施した、小売電気事業者に対するアンケート調査では、回答した220社のうち約85%はDRに関する料金メニューを有していないこと、更にそのうち約7割は実施を検討していないことが明らかになりました。

この調査では課題の背景にある主な理由として、顧客である需要家がDRの実施主体として不適当であること、システムや人員等の体制確保が困難であること、具体的な手法がわからないことなどが示されました (*7)。

また、需要家である事業者からは、DRに関する国への要望も示されています。

資源エネルギー庁では、2022年6月の需給ひっ迫における節電対策について、東京エリアの事業者を対象にアンケート調査を実施しましたが、その回答によれば、節電に関する協力金制度、電力プランの充実、企業・家庭での具体的な蓄電の推進策などが要望として挙げられています (*8)。

これらに対し、政府からは、需要抑制を行なった需要家に対価を支払い、対価支払型のDRの普及拡大を図る施策などを検討・展開する旨が提示されています (*9)。

(*7) 資源エネルギー庁 総合資源エネルギー調査会 電力ガス事業分科会 電力ガス基本政策小委員会(2022)『2022 年 3 月の東日本における電力需給ひっ迫に係る検証 取りまとめ』 (閲覧日:2022年8月12日), p. 42

(*8) 資源エネルギー庁(2022)『2022年度の電力需給対策について』(閲覧日:2022年8月12日), pp. 16-25

(*9)電力需給に関する検討会合(2022)『2022年度の電力需給に関する総合対策』 (閲覧日:2022年8月12日), pp. 3-4

デマンドレスポンスの普及に向けたインセンティブ付与の必要性

DRは、太陽光発電や風力発電が主流化する近い将来には、需給バランスの維持に非常に有効な手段です。そうしたDRの普及のためには、政府も認識しているとおり、各需要家の我慢や善意に頼るのではなく、経済的なインセンティブを付与することが重要です。

上述のアンケートで示された課題については、小売電気事業者が対応できる制度的な後押しを提供しつつ、需要家に経済的なメリットが得られるような仕組みづくりが急務です。

建築物の断熱基準を欧米並みに引き上げることなどを通じて、そもそもの電力需要を減らすべきことは言うまでもありません。

全体として削減された需要を、変動する電力供給量にあわせて柔軟にDRによって調整する。それを確保する制度があってこそ、電力需給のバランスを安定化させつつ、太陽光発電と風力発電の導入を大胆に進められます。

DRは、2030年までにCO2排出量を2013年比で半減させ、「パリ協定」の目標を達成する上で、極めて重要な取り組みなのです。