【開催報告】WWFジャパン セミナー「TNFD開示における認証制度の利用と注意点」

2024/06/20

TNFDと認証制度

企業による生物多様性の取り組みにおいて、高い注目を集めているTNFD(自然関連情報開示タスクフォース)。

しかし、TNFDのフレームワークに則った情報の開示を、企業が行なったとしても、その内容がTNFDの目指すネイチャー・ポジティブにつながるものでなければ、取り組みとしては不十分です。

ネイチャー・ポジティブの実現に向け、資金の流れを転換させるための情報開示とは、どうあるべきなのか。

そのヒントになるのが、サプライチェーンを明らかにし、企業のサステナビリティを担保する手段と目される、各種の「認証制度」です。

これは、自然関連のインパクトを明らかにし、企業の自社目標の達成、そしてTNFD開示を進める上でも、便利なツールです。

しかし、「認証制度」も万能の手段ではありません。特に認証制度に対する誤った認識は、目的と対応の不一致を招き、場合によっては、企業がグリーンウォッシュと非難される可能性もあります。

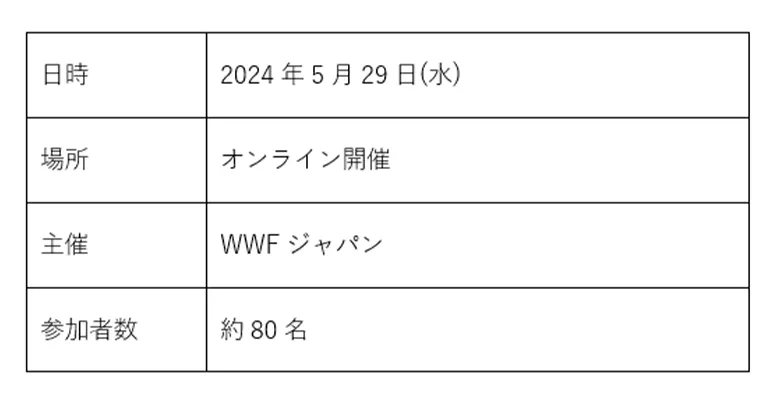

そこでWWFジャパンは、2024年5月29日にTNFD開示における認証制度の扱いに関するセミナーを開催しました。

第一部では、TNFDにおける特定の自然資本への依存と、インパクトを把握するための分析では「場所」が重要であることを強調。

その上で、認証制度をインパクト分析で利用する際には、認証制度が何を担保できるのかを正確に理解しておく必要性を説明しました。

続く第二部ではその具体例としてパーム油の国際認証である、RSPO(持続可能なパーム油のための円卓会議)認証を事例に、異なる認証モデルが担保できる内容に、違いがあることを紹介しました。

当日は企業関係者を中心に、約80名が参加。多数のご質問も寄せられ、関心の高さがうかがえました。

【概要】WWFジャパン オンラインセミナー「TNFD開示における認証制度の利用と注意点」

各講演内容の抄録

第一部:TNFDにおける場所の重要性と認証制度について

WWFジャパン金融グループ:小池祐輔

講演資料(1)

自然情報関連の開示のためのフレームワーク、TNFDにおいては自然との接点がどこにあるかという「場所」が非常に重要です。

それは同じ自然資本への依存であっても、地域や場所によってまったく異なるインパクトが生じるためです。

二酸化炭素(CO2)であれば地球上どこで排出されても基本的に気候変動に及ぼすインパクトは変わりません。

しかし、自然へのインパクトは、同じ1万トンの水の利用であっても、取水する土地によって大きく異なります。

水の貴重な乾燥した地域では、1万トンの水を利用することの影響は大きく、逆に湿潤な場所では、水はさほど貴重な資源ではないため、インパクトが相対的に下がるためです。

故にTNFDでは自社の直接操業およびバリューチェーン上でどのように自然関連の依存、インパクトがあるのかを明らかにすることが開示に向けた第一歩となるのです。

TNFDは自然関連の依存、インパクトに関する指標として9つの「グローバル中核指標」の開示を求めています(加えて、プレースホルダ指標を検討中)。そのうちの一つ「C 3.1 陸/海洋/淡水から調達された、リスクの高い天然コモディティ量」においては認証プログラムの調達量も指標の一つとして提示されています。

ただし、認証制度を自然との依存、インパクト分析に使う上で、いくつかの注意点があります。

認証制度はそれぞれ基準が異なるため、利用する認証制度によって回避できる自然へのインパクトが異なるのです。

そのため、認証制度の内容を正確に理解しないで指標として利用することは、誤った自社の自然関連のインパクト分析に繋がりかねません。

認証はインパクト分析の一助になるものでしかなく、TNFDの求める自然関連のインパクトの分析のためには多くの場合、トレーサビリティの確認、具体的な場所の把握に基づき検証するべき自然の変化の分析が求められます。

第二部:認証制度の意義 パーム油を事例として

WWFジャパン森林グループ :南 明紀子

講演資料(2)

認証制度は自社の目標達成のための便利なツールではありますが、利用するにあたっては、認証制度が何を担保しているのかを知ることが大事です。

なぜなら、その認証が何を担保しているのかを理解せずに利用しても、自社目標が達成できているかが測れないからです。

パーム油の認証制度として一般的に利用されているRSPOでは、環境面と社会面において様々なルールが規定されていますが、認証農園では規定されているルールが全て守られているということを意味します。

参照資料:https://rspo.org/resources/archive/1079

またRSPOには4種類の認証モデルがあり、ブックアンドクレームは認証油を物理的には使用しておらず、マスバランスは認証油と非認証油のミックス、セグリゲーションとアイデンティティ・プリザーブドは認証油100%という違いがあります(資料②参照)。

現在、日本ではマスバランスとブックアンドクレームの利用が主流となっています。しかし、これらの認証モデルは非認証油を含むため、購入したアブラヤシ由来原料が、森林破壊、泥炭地開発をしていないことを必ずしも保証するものになっていません。

つまり、自社目標が「森林破壊ゼロの達成」である場合、RSPO認証を利用している場合でも、マスバランスの購入に頼っている場合は、確認と対応が不十分と言えます。

一方、欧州ではセグリゲーションが主流です。日本と同様に森林破壊ゼロ方針を掲げる企業が大半ですが、セグリゲーションを購入し農園までのトレーサビリティを確認しながら、小規模農家の支援プロジェクトを実施する企業が多くみられます。

パーム油の調達においては、森林破壊ゼロだけでなく、森林以外の生態系保全を目的とした土地転換ゼロ、さらには欧州森林破壊防止法(EUDR)で求められるような農園の位置情報把握など、企業への要求は厳しくなっていく傾向にあります。

こうした状況の中で、セグリゲーション、アイデンティティ・プリザーブドの購入はトレーサビリティ確保に向けたステップとしても有用です。

もちろん、マスバランスとブックアンドクレームの購入に意味がないわけではありません。認証取得農園が増えることで生産者の生産改善は必ず進むからです。

それでも、こうした認証の手法の違いを正しく理解し、情報の開示に努めなければ、森林破壊ゼロや地域社会への配慮にはつながりません。

もし、RSPO認証であればTNFDのLocateに問題ない、という誤った認識の下でTNFD開示を行なうならば、それはTNFDの目的である、ネイチャー・ポジティブに沿わない内容となる可能性があるということです。

まとめ

認証制度はツールとしては有効ですが、認証制度の割合増が目的化してしまわないよう注意する必要があります。

自社の目標が何か、活用している認証制度で何が担保できるのかをそれぞれ明確にし、そのうえで、リスク把握のためにはトレーサビリティが必要となります。

そしてTNFD開示においても、どの自然資本に依存しているかを正しく認識し、場所の特定をふまえたインパクト分析を行なうことが重要です。

認証取得の有無に関わらず、またTNFD開示を行うか否かに関わらず、リスク産品についてはトレーサビリティを確認することが、企業には求められるようになってきたと言えるでしょう。

WWFジャパンは今後ともセミナー開催や企業との対話を通じてトレーサビリティ、及び自然との接点になる「場所」の重要性を強調していきます。

本セミナーへのご質問、ご関心をお持ちの企業関係者の方は、下記までお問い合わせください。

WWFジャパン 金融グループ