漁業由来のプラスチック汚染とその対策オンラインセミナー 第2回「事例編」を開催

2023/09/26

- この記事のポイント

- 近年世界的な問題として、国際的にも注目されているプラスチック汚染の源の一つである、漁業由来の海洋プラスチックごみ「ゴーストギア」について、WWFジャパンは現在、その実態を把握し改善に役立てるため、ダイバーによる調査や、使用済み漁網の回収・リサイクルを推進するプロジェクトに取り組んでいます。その一環として2023年、日本でどのような対策が始まっているかをご紹介する連続セミナー「漁業由来のプラスチック汚染とその対策オンラインセミナー」を開催。2023年9月5日には、その第2回目となる「事例編」を、宮城県気仙沼市や、製網メーカー、資源循環情報システム企業などの関係者の皆さまにご登壇いただき実施しました。当日は約100名の方にご視聴をいただきました。

自治体は、企業は、「ゴーストギア」にどう取り組む?

漁網や浮き、ロープなど、漁業で使われるさまざまなプラスチック製の漁具が、事故や荒天などで流出したり、誤った形で海洋に廃棄されることで、海洋を汚染するプラスチック問題の大きな原因となっています。

この、漁業由来の海洋プラスチックごみ「ゴーストギア」問題への対策として、WWFジャパンは現在、海の中での実態を把握し、改善に役立てるためダイバーと漁業者、自治体の協力による「ゴーストギア調査隊」や、同じく自治体や漁業者と連携し使用済み漁網を回収・リサイクルする対策プロジェクトなど、ゴーストギアの「予防」、「軽減」、「回収」を目指した取り組みを展開しています。

その一環としてWWFでは2023年7月、「漁業由来のプラスチック汚染とその対策オンラインセミナー」を開始。第1回となる基礎編では、海洋政策研究所の豊島淳子さんにご登壇いただき、海洋プラスチックやゴーストギア問題の現状について分かりやすく解説いただきました。

9月5日にはその第2回目として「事例編」を開催しました。

前回の「基礎編」を受けて実施した今回は、海洋プラスチックごみ対策に取り組む地方自治体、漁網を作っている製網メーカー、そして資源循環に欠かせないトレーサビリティ情報システムの開発企業の3者より、それぞれの取り組みを紹介。

さまざまな立場の方々が、どのような取り組みを行なっているのか、その具体的な事例を交えてお伝えしました。

当日は約100名の方が参加。対策の実施に当たっての手法や、今後の取り組みの見通しについて、たくさんのご質問をいただきました。

イベント概要:漁業由来のプラスチック汚染とその対策オンラインセミナー 第2回「事例編」

開催日:2023年9月5日

会場:オンライン開催

参加者:約100名

登壇(敬称略):

気仙沼市市民生活部生活環境課課長補佐 吉田浩義

木下製網株式会社代表取締役社長 木下康太郎

株式会社JEMS 執行役員資源循環DX事業部部長 松﨑飛鳥

WWFジャパン海洋グループ 三沢行弘、浅井総一郎

主催:WWFジャパン

各講演の概要

前回のセミナー振り返り

WWFジャパン 海洋グループ 浅井総一郎

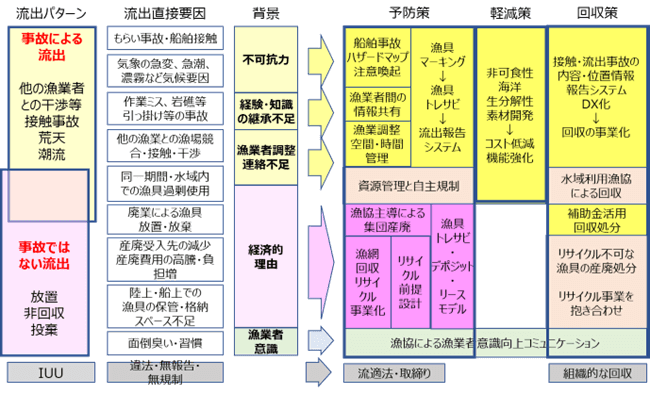

冒頭、WWFジャパンでゴーストギア対策プロジェクトを担当する浅井から、前回第1回のセミナー「基礎編」の振り返りとして、ゴーストギアの発生原因についてお話ししました。

そもそも漁業者にとって漁具は大切な商売道具であり、高価でもあるので漁業者は漁具を失いたくありません。しかし十分に管理された漁業でも100%流出を防ぐことは難しいのが実情です。ゴーストギアの発生原因は地域や漁法によってさまざまで、さらに産廃のコストの高騰などが使用済み漁具の適正な処分を難しくしている現状もあります。

WWFジャパン 浅井総一郎

浅井は、ゴーストギアの対策としては、予防、軽減、回収の3つの対応策が必要であり、ゴーストギア発生の原因に対応した対策が必要であることを説明しました。

また、そうした対策においてはもちろん漁業者による漁具の適正管理や適正廃棄という地道な取り組みがあくまでも基本であり軸となるのですが、漁具のバリューチェーンのプレーヤー全体でこのような漁業者の取り組みを支える仕組みも必要となります。

これらの取り組みには、まだ回収の仕組み、リサイクルや廃棄にかかるコスト等の課題があり民間だ

けでは踏み出しにくいケースも多くあります。そこで自治体が補助金を活用して仕組みを支えたり、漁業者だけでなく地域住民の意識啓発を行うなど地域のリーダーシップというものが大きな推進力になると考えられます。

海洋プラスチックごみ対策アクションプランに基づく気仙沼市の取組

気仙沼市市民生活部生活環境課課長補佐 吉田浩義氏

気仙沼市市民生活部生活環境課課長補佐 吉田浩義氏

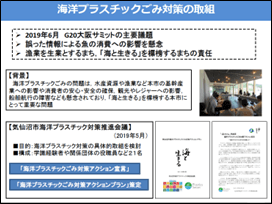

宮城県気仙沼市よりお招きした、市民生活部生活環境課の吉田浩義課長補佐からは、同市が取り組む海洋プラスチックごみの対策についてご紹介いただきました。

気仙沼市は、今も全国の漁船が行きかう漁港の町。特にカツオについては、生鮮カツオの水揚げが26年日本一を誇ります。

一方で、サンマなどの不漁をはじめ、漁業の未来には懸念もあるといいます。その一つが海洋プラスチックの問題です。海洋プラスチックの問題は、魚への影響の風評被害も懸念し、町としていち早く対策に取り組んできました。

2019年5月には、海洋プラスチックごみ対策アクション宣言を発表。市民やボランティア団体の参加も得ながら展開している海浜清掃や、環境保全活動を支援する奨励金の交付、不法投棄の取り締まり、エコバッグやマイボトルの普及、非プラスチック素材の容器包装への補助など、さまざまなプラスチックごみ対策をご紹介いただきました。

漁網の循環モデルの実現に向けて

木下製網株式会社代表取締役社長 木下康太郎氏

木下製網株式会社代表取締役社長 木下康太郎氏

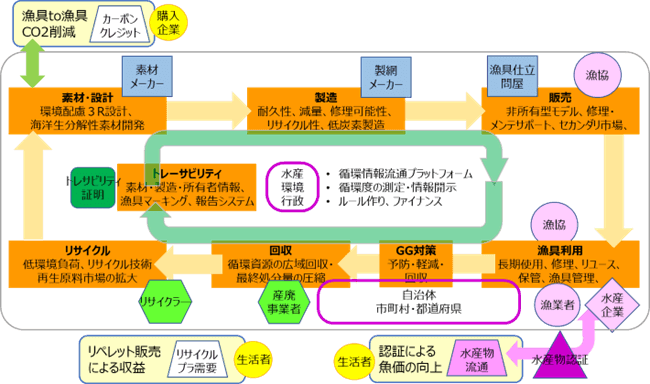

愛知県西尾市に本社を置く、木下製網株式会社の木下康太郎代表取締役社長からは、漁網の製造を手掛ける製網メーカーの立場からご登壇を頂きました。

漁網は海を汚染する悪いものである、という印象があります。そうした中で積極的なリサイクルを進める動きが、近年世界各地で強まってきました。木下社長は、既に漁網のリサイクルが国境を超えて行なわれている製網業界の動きを具体的に紹介。廃漁網のケミカルリサイクルの実施や、ナイロン糸の再生・再活用までのサイクル化、そしてトレーサビリティの確立を含む、さまざまな取り組みの事例をお話しくださいました。

一方、日本ではまだ静脈産業ともいうべき、リサイクルの物流、そして再生のための技術が十分配備されておらず、それが課題となっていることを指摘。そうした中で、リサイクルに取り組み、その事例をしっかりと示していくことが重要であることを述べられました。

また、日本の巻き網と定置網にはポリエステルが適しており、これのリサイクルがこれからの課題となっていること。そして複数の企業が協力し、その回収とリサイクルに取り組む「Re:ism」の現状についてお話しいただきました。そして、製網メーカーとして、こうした取り組みを、日本の漁業の価値とブランドを上げることにつなげてきたい、というお気持ちを伝えていただきました。

Re:ismで行なうトレーサビリティの将来

株式会社JEMS 執行役員 資源循環DX事業部部長 松﨑飛鳥氏

株式会社JEMS 執行役員 資源循環DX事業部部長 松﨑飛鳥氏

株式会社JEMSは、リサイクルにとって重要な静脈市場において、ITサービスを提供している企業です。

その執行役員であり資源循環DX事業部の松﨑飛鳥部長からは、サーキュラーエコノミーやトレーサビリティの重要性について、さらにこれらを今後の漁業にとって価値を高める機会として活用していくビジョンについて、お話をいただきました。

近年EUではサーキュラーエコノミーの一環として、新たな規制や企業への要求事項を次々と打ち出しています。そうした動きは今後、国際的にも標準化されていくことになるでしょう。

3Rへの志向が強まってきた日本でも「循環経済ビジョン2020」が策定され、企業間での取り組みも広がり始めています。そこで重要となってくるのは、単一企業の視点ではなく、バリューチェーン全体を視野に入れた情報の開示。建設物や自動車産業ではこうした試みがすでに拡大しており、JEMSではトレーサビリティの確立に貢献できるIT技術のサービス化を推進しています。

水産業界においても、ブロックチェーンの活用により、バーコードの読み取りなどで情報を収集・共有できる仕組みを考案。その具体的な成果の一つとして、木下製網と共に取り組んでいる廃棄漁具を再利用したRe:ismのサービスについてもご紹介を頂きました。

サステナビリティが国際的にも重要なブランド志向のポイント、有益な武器になる時代において、トレーサビリティシステムで漁業者が適切に行っている漁具の管理を見える化し、魚価の向上につなげることができれば、水産業界にとっても大きなメリットがあります。

質疑応答

本セミナーにご参加いただいた方より、各登壇者に対してのご質問を多数いただきました。その一部をご紹介します。

気仙沼市の吉田様へのご質問

Q:海上で回収したごみを陸揚げするまでの収集運搬は、廃棄物処理法や条例などが適用されるのでしょうか?適用される場合、どのようなことに注意すればよいのでしょうか?

A:漂流ごみは漁業者や気仙沼清港会により回収されますが、回収されたごみを処分委託する際には、免許を有する業者を選定しています。

Q:生活環境だけでなく、水産、廃棄物、教育など非常に多岐にわたる取り組みをされていらっしゃいますが、舵取りというか、担当部署間の連携はどのようにとられていらっしゃいますか?

A:アクションプランを作成する段階では生活環境課が頭になり各部署からの取りまとめをやりました。開始後は推進会議のメンバー(漁業者や市民)間で進捗状況などの報告を共有する形で、定期的に話し合いの場を設ける形で進めています。

Q:市民の反応は?特に漁業系のごみに対する漁業者の反応は?

A:昔は廃漁網を普通に燃やしたりしていました。今では意識がだいぶ変わってきています。漁業者も海から極力ごみを回収していますし、一般の廃棄物も含め、正しい分別や処理をする意識は広がっています。市としても環境保全活動に奨励金を出していますが、年々、申請数や活動への参加者数が増えていますので、意識は確実に変わっていると思います。

木下製網株式会社の木下様へのご質問

Q:大型のまき網からスタートとのことだが、中小の漁業者への展開は?

A:回収という観点から、まき網の場合は漁業拠点が日本国内でも数地区に集積しており、そこを中心に効率的な回収が可能。しかしその他の漁業となると広範囲に分散している為、全国津々浦々から集めるということは民間の力だけでは自治体のサポートがないと難しい。

Q:漁具to漁具へのリサイクルで先進的な事例は?そのコストはどれくらい?

A:台湾で養殖漁具等を繊維に戻す事例が行なわれているが、繊維のコストは倍近く。しかし売り先がハイブランド(ベンツやグッチ等)であれば全体の価格で繊維価格は吸収できる。漁網to漁網ではそのまま製品価格に跳ね返るので、コストを考えてリサイクル素材の含有率を10%くらいにすれば価格上昇幅は5%程度に抑えられ、漁業者にとっては産廃処理費用と変わらない負担で済む。

株式会社JEMSの松崎様へのご質問

Q:ブロックチェーン技術などを使ったトレーサビリティに関するソリューションを発表されていますが、こうしたソリューションの普及スピードや、標準化の見通しは?

A:スピードには課題があると感じています。リアルの世界でのスキームができていない。投資したコストの回収にも難しい点があり、それが広がりのスピードにも影響しています。標準化の見通しについては、現在経産省でデジタルプラットフォームが検討されています。包括的なデータベースの構築を目指すもので、今年度から本格的な検討を開始しています。こうしたところから標準化は進むでしょう。しかし、各産業によって必要なデータ項目は異なるので、プラットフォームの在り方は引続き検討が必要です。

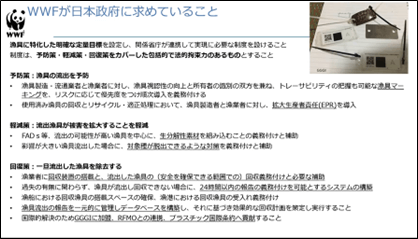

WWFから日本政府への提言

最後に司会を務めたWWFジャパンプラスチック政策マネージャーの三沢行弘から、日本としても漁具に特化した明確な対策目標を定め、予防、軽減、回復を進めるべき事、そのための政策提言に取り組んでいることを申し添え、閉会のご挨拶をさせていただきました。

WWFジャパンプラスチック政策マネージャー 三沢行弘

WWFとしては、漁具の適正管理は、漁業資源の管理と並び、海洋保全に欠かせないものと考えています。

2022年に施行されたプラスチック資源循環促進法ですが、全てのプラスチックを対象とするという理念にも関わらず、海洋へのプラスチック流出の7%を占めるとされる漁具の管理については実質的に対象となっておらず、他の法制度でもカバーされていないのが実情です。

そこで、WWFは政府向けに適正な漁具管理についての提言を行っております。例えば、国際海事機関(IMO)でMARPOL条約の付属書において、漁具に所有者を特定できるように表記をする「漁具マーキング」の義務付けが議論されています。日本としては漁具マーキングを実施できる体制を国内で整備しつつ、国際的な漁具マーキングの義務化に向けて議論をリードしていくことが期待されています。

次回の予定

WWFジャパンの「漁業由来のプラスチック汚染とその対策オンラインセミナー」、次回の第3回目は10月頃の開催を予定しています。プラスチックの軽減や回復について議論を行ないます。

詳細はこのウェブサイトであらためてご案内いたしますので、ご関心をお持ちの方、ゴーストギア対策にビジネスで関与を考えている方、また地元行政の参考にしたいという方は、ぜひご参加ください。