南米・サザンコーン海洋保全プログラム

2021/03/22

- この記事のポイント

- 多様な自然環境を有し、生物多様性の宝庫とも言われる貴重な場所が数多く存在する南米・サザンコーン地域。その海域は、シロナガスクジラに代表される鯨類、ウミガメ類、マゼランペンギンなどの海鳥が生息し、水産資源にも恵まれた、豊かな生態系が息づく海です。しかし近年、非持続可能な漁業や養殖業により自然環境や水産資源が脅かされています。そのためWWFは、南米・サザンコーン地域の豊かな海洋生態系を保全するための活動に取り組んでいます。

南米・サザンコーン地域の生きもの豊かな海

日本からみて地球の反対側に位置する南米大陸。

コーン(円錐)状のとがった先端を持つその南部、チリやアルゼンチンなどの国々を含む地域を「サザンコーン(南の円錐)」と呼びます。

南米大陸はとりわけ、南半球と北半球の両方にまたがる南北に長い大陸で、西を太平洋、東を大西洋、北をカリブ海に接し、多様な自然環境を有しています。

内陸には、アマゾン川流域の世界最大の熱帯雨林や、パンタナール大湿原、周辺の海域にはガラパゴス諸島など、生物多様性の宝庫とも言われる貴重な場所が数多く存在。

とりわけ、海域には、シロナガスクジラをはじめとする鯨類や、ウミガメ類、マゼランペンギンやフンボルトペンギンなどの海鳥が生息し、豊かな海洋生態系が形づくられています。

シロナガスクジラ

マゼランペンギンとミナミオオセグロカモメ

この海域の太平洋側は、チリからペルー沖にかけて、南極から流れる冷たいペルー海流の影響を受け、良好な水質と豊富なプランクトンにめぐまれ、豊かな水産資源をもたらす漁場として知られています。

こうした水産資源は、南米の人々の暮らしを支えるとともに、世界中の水産物の消費を支えています。

日本でも特に消費量の多いサケ(サーモン)やイカも、この海で生産されており、チリで養殖されたサケや、ペルー沖で漁獲されたイカが多く輸入されています。

地理的に遠く離れた南米と日本は、実は水産物の生産と消費の観点から密接につながっているのです。

しかし今、こうした水産業による南米の海洋生態系への影響が懸念されています。

南米の海洋生態系を脅かす問題

IUU漁業と養殖の問題

南米の海を脅かしている問題の一つに、IUU(Illegal, Unreported and Unregulated)漁業と呼ばれる、「違法・無報告・無規制」に行なわれる漁業があります。

南米の豊かな水産資源も、実効性のある漁業管理が行なわれなければ減少し、将来的には枯渇してしまいます。

また、漁業管理を行なうための制度や法律が作られても、それが守られなければ意味がありません。

こうした漁業管理を無視し操業されているIUU漁業は、ペルー沖のアメリカオオアカイカをはじめ、水産資源や海洋生態系の持続可能性を揺るがす深刻な問題となっています。

しかし、脅威はこれだけではありません。

チリでのサケ(サーモン)養殖では、養殖池やその周辺における、養殖魚の糞や餌の食べ残しなどによる海洋環境の汚染や、先住民・地域住民との対立が問題視されています。

さらに、養殖用の餌原料となる魚を大量に漁獲することも、海洋生態系に影響を及ぼしています。

アメリカオオアカイカ漁業

ペルー沖で漁獲され、日本でも惣菜加工品の原料などで使用されるイカの一種、アメリカオオアカイカは、特にIUU漁業のリスクが大きいと指摘されている水産種の一つです。

ペルーで漁獲されるアメリカオオアカイカは、年間40万~50万トンで、世界全体の漁獲量の50%以上を占めています。

11,000人以上の漁業者が携わり、特に沿岸地域で小規模に漁業を行なう小規模漁業者の重要な収入源になっています。

ペルー沖で漁獲されたアメリカオオアカイカ

しかし、このアメリカオオアカイカ漁は、WWFジャパンが2017年に行なった日本の水産物市場におけるIUU漁業リスク評価において、とりわけリスクが高いと特定された10種のうちの一つ。

日本での消費が、IUU漁業を助長し、南米の海の環境を脅かしている可能性があるということです。

また、IUU漁業は、アメリカオオアカイカの資源のみならず、法令を守り漁業を行なうペルー沿岸の小規模漁業者にとっても、生計の脅威となっています。

養殖用の餌の原料となる小型浮魚類の漁業

日本で人気の高い魚の一つ、サケ(サーモン)の養殖についても問題が生じています。

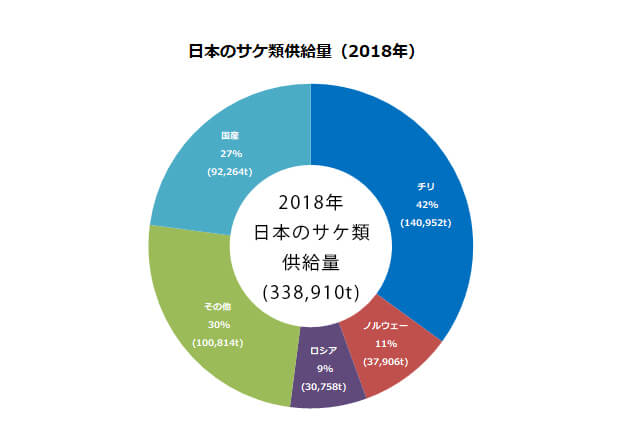

サケは天然・養殖を合わせ、日本の供給量の4割近くが南米チリで養殖されたものです。

そして、このチリでのサケ養殖は、養殖場周辺での海洋環境の汚染や先住民・地域住民との対立などさまざまな問題を抱えてきました。

そこでWWFでは、ASC認証取得の推進や、地域と養殖業者の対話の促進を通じて問題の解決に取り組んでいます。

一方、サケ養殖業が抱える問題は、養殖場やその周辺だけにとどまりません。

たとえば、養殖魚の餌の原料に使われる小型の浮魚、アンチョベータ(ペルーカタクチイワシ)、マイワシ、ニシンなどの、海面の表層に生息する魚の過剰な漁獲が問題になっています。

こうした小型の浮魚は、チリでのサケ養殖をはじめ、日本を含む世界各地で行なわれているさまざまな養殖の餌の原料に使われており、養殖魚を食べることで、日本の消費者も知らず知らずのうちに間接的にこうした魚の過剰な漁獲を招いているのです。

小型浮魚類の漁業では、こうした資源量の減少の他にも、漁獲対象ではない、ウミガメや海鳥などの野生生物を誤って獲ってしまう「混獲」が問題になっています。

混獲は、海の野生生物の個体数に影響を及ぼすだけでなく、生態系のバランスを崩し、結果的に人々の生活にも影響を及ぼす可能性があります。

アンチョベータ漁の網に誤ってかかったアオウミガメ

WWFの取り組み

WWFジャパンでは、南米・サザンコーン地域の豊かな海洋生態系を保全するために、現地のWWFオフィス(チリ・アルゼンチン・ブラジル・ペルー・エクアドル)と共に、日本の水産物消費とも深くつながる次の3つの活動に取り組んでいます。

- 政府への実効性のある漁業管理に向けた働きかけ

- アメリカオオアカイカ漁業でのトレーサビリティの導入

- 養殖用の餌の原料となる小型浮魚類の漁業改善

1. 政府への実行性のある漁業管理に向けた働きかけ

WWFは、南米各国で特に問題となっているIUU漁業と混獲に対して、実効性のある漁業管理が促進されるよう、政府に働きかけを行なっています。

IUU漁業対策に有効なツールのひとつが、水産物が漁獲されてから消費者に購入されるまでの情報を追跡できるようにする仕組みである、フルチェーントレーサビリティ・システム。

生産・加工・流通・販売を通じた一貫したフルチェーントレーサビリティが確保されることで、誰が、どこで、いつ漁獲し、どういう経路で流通したかが明確になり、IUU漁業由来の水産物が市場で流通することを防ぐことができます。

そのためWWFでは、電子的なトレーサビリティのシステムを政府が導入することを推進しています。

加えて、政府間の連携を促進するとともに、各国で行なわれている取り組みの共有を進め、南米全体でIUU漁業対策や混獲対策が加速するよう取り組んでいます。

2. アメリカオオアカイカ漁でのトレーサビリティの導入

WWFでは、各国政府に実効性のある漁業管理を働きかけるとともに、実際の漁業現場での問題解決に向けた活動も実施しています。

IUU漁業リスクが高く日本の水産物の消費とも関わりが深い、アメリカオオアカイカについては、ペルーの漁業の現場で、スマートフォンのアプリによる、電子的なトレーサビリティのシステムの導入を通じた、IUU漁業対策を進めています。

アプリを用いることで、利用する漁業者や流通に関わる関係者は、リアルタイムで漁獲や流通に関する情報の記録と確認をすることができます。

漁船の船長や漁船の所有者を中心に講習会を通じてアプリの導入を行ない、中間業者や加工業者にも働きかけを進めています。

アメリカオオアカイカを獲るペルーの小規模漁業者

3. 養殖用の餌の原料となる小型浮魚類の漁業の改善

ペルーでは、アメリカオオアカイカに加え、アンチョベータ(ペルーカタクチイワシ)漁業の現場で混獲対策に取り組んでいます。

アンチョベータは、小型浮魚類の中でも特に養殖の餌の原料として使用されている魚です。

そのアンチョベータ漁業で問題となっている混獲について、現状調査を行ない、適切な混獲のモニタリング方法や、混獲を減らすための方策の検討を進めています。

また、漁船の乗組員に講習会を行ない、混獲への対処に関する知識や技能の向上に取り組んでいます。

混獲されたアオウミガメを海にかえす様子

WWFジャパンも協力して取り組んでいる、この南米・サザンコーン地域での取り組みは、新型コロナウイルス感染症の広がりを受け、一部遅延が生じているものの、日本の皆さまのご支援と、現地のスタッフの努力のおかげで、着実に前進しつつあります。

現在展開している3つの活動は、今のところ2021年6月まで継続する予定ですが、その後についても、日本とのつながりを考慮し、引き続き進捗を見守ってゆきます。

ぜひ、この海を守るWWFの取り組みを、ご支援くださいますよう、お願いいたします。