南米チリ・パタゴニア地域の海洋保全プロジェクト進捗報告(~2024年12月)

2025/02/06

- この記事のポイント

- WWFジャパンがWWFチリへの支援・協力を通じて2014年より取り組んできた、南米チリ・パタゴニア地域での海洋保全プロジェクト。チリイルカなどの鯨類や、マゼランペンギンなどの海鳥をはじめ、多様な野生生物が息づく「命の海」で、豊かな生物多様性を守るための活動を進めてきました。今回は、これまで取り組んできた、1. 野生生物の生態調査と保全、2. 海洋保護区の管理の強化、3. 自然環境や地域社会に配慮したサーモン(サケ)養殖業への転換に関する活動について、2024年12月までの進捗と成果についてご報告します。

生物多様性の豊かなチリ南部パタゴニア地域

日本から見て地球の裏側に位置する、南米チリ。

南北に長い海岸線を持ち、西は太平洋、東はアンデス山脈に面しており、海域・陸域・淡水域それぞれで独特の自然環境が広がっています。

その中でも、南部のパタゴニア地域の海は、多様な野生生物が息づく、まさに「命の海」。

マゼランペンギンやハイイロミズナギドリをはじめとした海鳥、シロナガスクジラ、チリイルカ、オタリア、ミナミウミカワウソなどの海棲哺乳類のほか、冷水性サンゴなども見られ、世界屈指の生物多様性の豊かさを有しています。

マゼランペンギン(Spheniscus magellanicus)。体長70センチメートル程で、胸と首のあたりに二本の黒い帯があることが特徴です。チリを含む南米大陸南部の沿岸で繁殖しています。

ハイイロミズナギドリ(Ardenna grisea)。外洋性の海鳥で、世界の海に広く分布していますが、繁殖地は限られており、チリ南部はその重要な場所のひとつとなっています。

オタリア(Otaria byronia)。オスは大きさが2.1~2.6メートルで体重が300~350kg、メスは大きさが1.5~2.0メートルで体重が170kg程にまで成長します。

ミナミウミカワウソ(Lontra felina)。ペルー北部から、チリ、アルゼンチンの一部の沿岸域にかけて生息しています。

この豊かな海を支えているのは、南極から北上するペルー海流(フンボルト海流)と、深層から湧き上がる湧昇流により育まれた無数のプランクトン、そしてそれを主食とする魚類。

特に、アンチョベータなど、表層に生息する小型浮魚(うきうお)類と呼ばれる小魚は、多くの生きものの食物として、海の食物連鎖や生態系を支える重要な役割を担っています。

アンチョベータの群れ。ペルーカタクチイワシとも呼ばれ、南米のペルーからチリ沖にかけて分布する、体長10cm程度の小型の魚です。

しかし南部のパタゴニア地域では、人間による海の利用が拡大し、野生生物の生息地や豊かな海洋生態系にとって大きな脅威となっています。

中でもサーモン(サケ)養殖業は、ノルウェーに次ぐ世界第2位の生産量をほこり、チリの経済を支える重要な産業である一方、自然環境や社会環境への影響が問題視されています。

また、小型浮魚類を養殖用の餌の原料として使用しているため、その漁業による資源や生態系への影響も懸念されています。

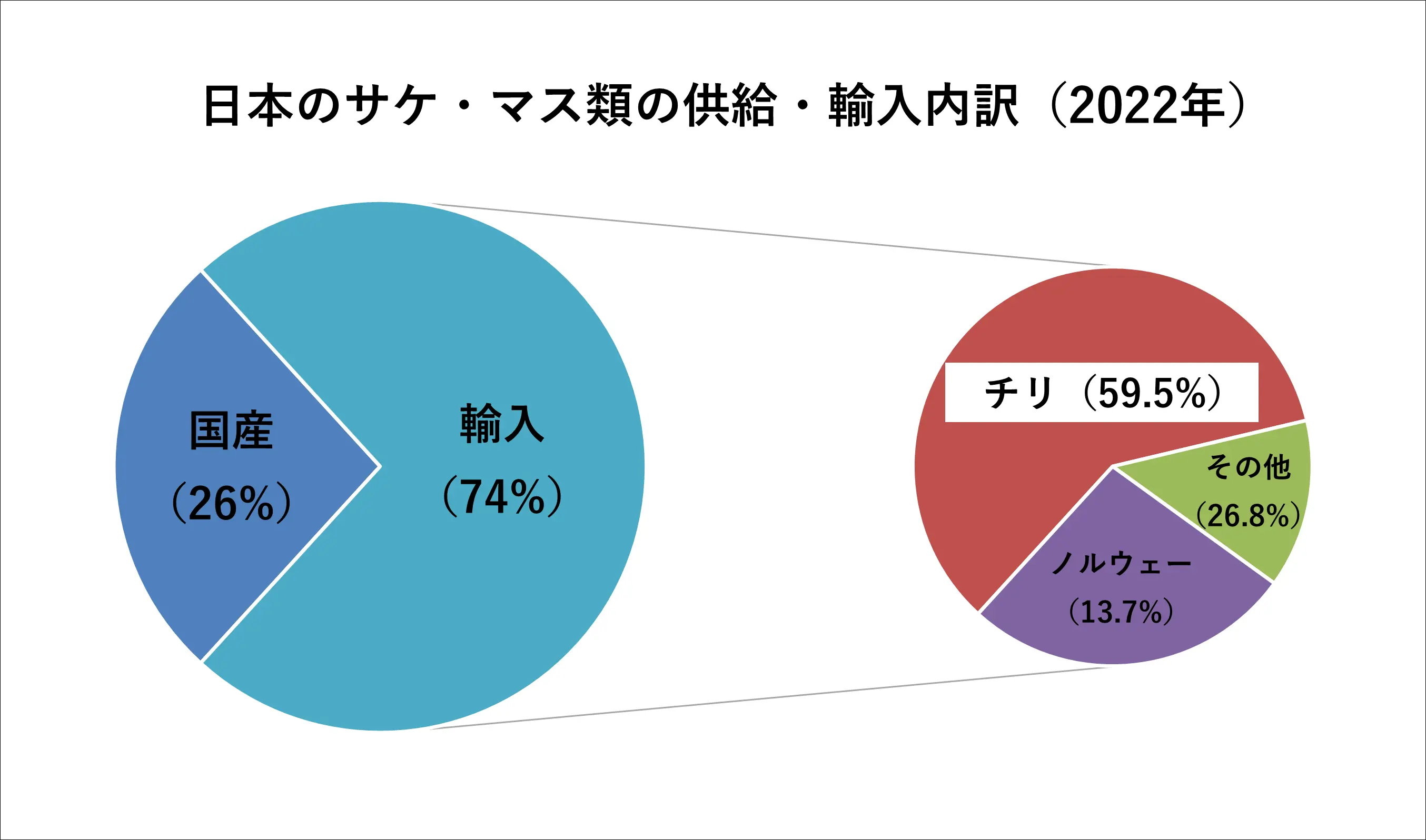

日本で消費されるサーモンは、その多くが海外からの輸入によるものですが、2022年のサケ・マス類の輸入量の実に約6割がチリ産。

そのため、日本でのサーモン消費がチリでの生産を取り巻く問題と深く関わっており、日本にもチリの豊かな海の生物多様性を守っていく責任があります。

日本のサケ・マス類の供給・輸入内訳(2022年)。「水産物パワーデータブック2023年版」をもとに作成。

2022年の供給量333,010トンのうち74%が輸入で、そのうち59.5%がチリ産です。

そこでWWFジャパンは、WWFチリへの支援・協力を通じて、以下の活動に取り組んできました。

今回は、2024年12月までの活動の進捗と成果についてご報告します。

1. 野生生物の生態調査と保全

固有種チリイルカの保全の重要性

チリの沿岸域にのみ生息する固有種、チリイルカ。

体長は1.7メートル程と小型のイルカで、丸みを帯びた背びれが特徴です。

チリイルカは、アンチョベータなどの小魚や甲殻類を主食としており、食物となる生きものが豊富にあるチリ南部パタゴニア地域の海は、チリイルカにとっての楽園です。

同時に、チリイルカの存在が、この海の生態系が豊かであることの証でもあります。

チリイルカ(Cephalorhynchus eutropia)。別名ハラジロイルカとも呼ばれます。

一方で、IUCN(国際自然保護連合)が作成している、絶滅の危機に瀕している世界の野生生物リスト「レッドリスト」では、近危急種(NT)に選定され、より危機の高い危急種(VU)になる可能性も指摘されています。

しかしチリイルカは、WWFによる取り組みが始まるまで、ほとんど調査が行なわれておらず、その生態もはっきりと分かっていませんでした。

こうした状況から、チリイルカの個体数の減少、ひいては生態系全体に影響を及ぼす可能性があるため、その保全の重要性が高まっていました。

チリイルカのフィールド調査

WWFでは2016年より、このチリイルカの保全に向けて、野生生物の調査団体ヤクパチャと協力し生態調査を実施。

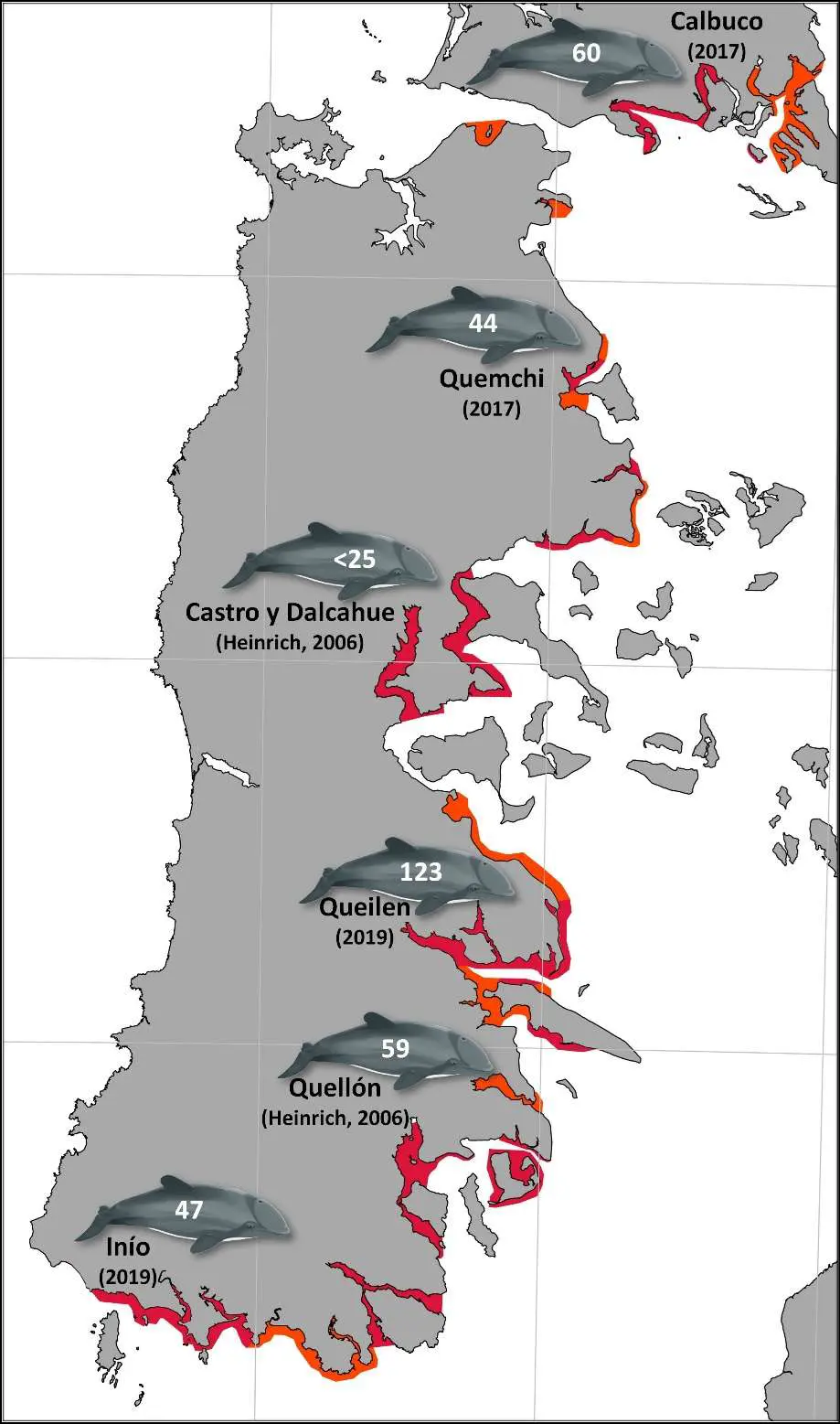

特に重要な生息域と考えられ、人間による海の利用による影響が懸念されていた、チリ南部ロス・ラゴス州のチロエ島とその周辺地域を対象としました。

調査では、フィールドに出て確認されたチリイルカを記録し、それをもとに個体識別を実施。

合計4箇所での調査の結果、カルブコ(Calbuco)で60頭、ケンチ(Quemchi)で44頭、Queilen(ケイレン)で123頭、イニオ(Inío)で47頭が生息していることが推定されました(調査結果を参照)。

小回りの利く小型ボートで、距離を取りながらカメラでチリイルカを撮影するヤクパチャのスタッフ。イルカの背びれは人間の指紋と同じように個体によって模様が異なっているため、個体数を推定するために背びれを両側からカメラで撮影し記録します。

同時に、チリイルカが確認された場所で、海面水温、水深、水の塩分濃度や濁度、また海岸までの距離なども記録し、チリイルカの好む環境についても調査を実施。

波の影響を受けにくい入り組んだ入り江の、海岸に近く比較的水深の浅い場所を特に好むことが分かり、チロエ島とその周辺でのチリイルカの重要な生息域を特定することができました。

チリイルカが確認された場所で、海面水温、水深、水の塩分濃度や濁度、また海岸までの距離なども記録し、チリイルカの好む環境についても調査を行ないました。

チロエ島とその周辺地域における地図と各重要地域でのチリイルカの推定個体数。赤色の部分が特に重要な生息域、橙色の部分が調査を通じて推定された重要な生息域。上から、カルブコ(Calbuco)、ケンチ(Quemchi)、カストロおよびダルアウェ(Castro y Dalcahue)、ケイレン(Queilen)、ケジョン(Quellón)、イニオ(Inío)。カストロおよびダルアウェとケジョンの推定個体数については、過去にヤクパチャが調査したもの。

さらに、人間による海の利用の状況についても調査を行ない、利用海域とチリイルカの重要な生息域との重なりが明らかになりました。

実際に、沿岸に設置された漁網に誤ってかかる「混獲」や、養殖場の獣害対策用の網にかかってしまい、怪我や命を落としてしまう事故が報告されており、人間の海の利用による影響を低減していくことの重要性があらためて示されました。

チリイルカの保全計画の策定に向けて

WWFは、こうした調査の結果などをもとに、チリイルカの保全計画の策定に向けた取り組みに着手。

政府機関、研究者、地域コミュニティ、漁業者、サーモン養殖企業など、多様な関係者との話し合いを重ねてきました。

その過程の中で、チリイルカにとって重要な生息域と考えられる地域で、複数回のワークショップを実施。

各地域で、考えられるチリイルカにとっての脅威とその対策について議論を行ない、参加者からは、沿岸漁業やサーモン養殖業による影響のほか、廃棄物、観光業や海上交通による影響などが指摘されました。

チリイルカの保全計画について話し合うワークショップで議論をリードするWWFの担当者。地域コミュニティの方々をはじめとした関係者にご参加をいただきました。

こうしたワークショップなどをもとに、幅広い関係者の意見を反映させた保全計画案が作成され、チリイルカと生息域の保護の強化や脅威の軽減、個体数と脅威のモニタリングなど、実効性のある取り組みが、その内容として盛り込まれました。

この計画案はチリ環境省に提出され、今後レビューを経て正式に承認される見込みです。

2. 海洋保護区の管理の強化

チリの海洋保護区の現状

海洋保全を進めていくうえで、特に保全価値の高い海域を海洋保護区に指定し守っていくことが重要です。

国際的には、2022年の国連生物多様性条約第15回締約国会議(CBD-COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組み(GBF)」で、2030年までに陸域および内陸水域、海域および沿岸域の30%を適切に保全することが目標として掲げられています。

チリでは、排他的経済水域の40%以上が海洋保護区に指定されており、すでに目標の数値は超えていますが、管理が適切に行なわれない場合も少なくないため、その改善が課題となってきました。

WWFは2015年より、この重要な課題に対処するために、保護区の管理の強化に向けた活動を開始。

チリ南部のチロエ島と本土を隔てる湾の一つ、コルコバド湾にある「ピティパレーナ・アニーウェ海洋保護区」を対象地域として、取り組みを進めてきました。

「ピティパレーナ・アニーウェ(Pitipalena-Añihué)海洋保護区」

海洋保護区の優良管理事例の構築

ピティパレーナ・アニーウェ海洋保護区は、地域住民による漁業や、企業によるサーモン養殖が行なわれており、自然環境の保全と人の利用の両立を目指して保護区に指定されました。

そのため、この保護区に関わる関係者が協働し、保全と利用の両立に向けた管理を話し合い、実行していくことが不可欠でした。

しかし当初は、保護区を利用する関係者の保全への理解や意欲は十分でなく、その向上が大きな課題となっていました。

そのため、話し合いを重ね理解の向上を促すとともに、ワークショップを通じて現状の利用の状況を明らかにし、海洋環境や野生生物の保全の観点から、どこでどのようなことに気をつけるべきかなどを明確にしていきました。

保護区の管理計画づくりに関するワークショップ

また、地域住民とサーモン養殖企業の関係は決して良いとは言えず、両者の対話もほとんど行なわれてきませんでした。

そんな中WWFでは、地域住民やサーモン養殖企業との地道な話し合いを重ねるための場を設定するなど、関係の改善にも取り組んでいきました。

こうした取り組みを粘り強く続けた結果、2020年1月に管理計画がチリ環境省によって正式に承認。

チリで初となる、多様な関係者の協働による管理計画をつくることができ、また地域コミュニティと政府機関による共同管理の体制の構築にもつながる、重要な成果を実現することができました。

ピティパレーナ・アニーウェ海洋保護区の周辺の地域コミュニティ「ラウル・マリン・バルマセーダ(Raúl Marín Balmaceda)」の方々と管理計画の策定に関わった関係者

優良管理の拡大と管理のさらなる強化に向けて

ピティパレーナ・アニーウェ海洋保護区での取り組みは、チリでの海洋保護区の効果的な管理を推進していくうえで、優良事例となりました。

チリの海の生物多様性と生態系の保全を拡大していくためには、このような取り組みを他の海洋保護区にも拡大していくことが重要となっています。

そのためWWFでは、チリ環境省と協力し、ピティパレーナ・アニーウェでの取り組みをもとに、チリの海洋保護区の管理基準案を策定。目下承認に向けて政府内でのレビューが行なわれています。

また、海洋保護区の管理者向けの研修も実施。管理計画づくりに関する研修を通じて、保護区の管理に関わる関係者の技能の向上が促進されました。

保護区の管理計画づくりに関する研修

加えて、海洋保護区の管理と意思決定プロセスへの女性の参画促進に関する取り組みにも着手しました。

チリではさまざまな分野でジェンダーギャップが課題になっていますが、保護区管理においても例外ではありません。

そのため、ワークショップの実施や、ジェンダー平等に関する戦略の策定を通じて、女性の参画促進にも力を入れています。

こうした取り組みを通じて、チリ全体で、海洋保護区の管理強化を推し進めています。

保護区の管理に関わる女性の関係者とのワークショップ

3. 自然環境や地域社会に配慮したサーモン(サケ)養殖業への転換

チリのサーモン養殖業の課題とASC認証の拡大

人間による海の利用、特に水産業を持続可能な形に転換していくことは、チリの豊かな海洋生態系を保全するうえで非常に重要です。

特に、チリの主要産業であり、日本ともつながりの深い、サーモン養殖業の改善は、最も大きな課題のひとつとなってきました。

サーモン養殖業では、餌の食べ残しや排泄物による水質汚染、養殖場での海棲哺乳類の駆除や致死事故、さらには抗生物質の多量な使用による薬剤耐性菌の発生への懸念など、対処すべきさまざまな問題を抱えています。

加えて、サーモンは本来チリには生息していない外来種であるため、養殖場の生けすから脱走した個体が、在来の生態系をかく乱するリスクも懸念されています。

また、サーモン養殖業は社会的な問題も引き起こしており、養殖企業と先住民や地域コミュニティとの間で、海域の利用などをめぐる対立が起きている場所もあり、丁寧な対話や良好な関係性の構築が求められています。

チリの養殖場の生けす内を泳ぐサーモン

WWFは、このようなサーモン養殖業を取り巻く環境・社会問題に対して、養殖企業による「ASC認証」の取得を働きかけてきました。

ASC認証は、自然環境や地域社会・労働者に配慮した国際的な養殖認証で、取得するには、養殖場周辺の環境と生物多様性を保つことや、地域住民との協議を通じて海や自然資源の円滑な共同利用を図ることなどが求められます。

WWFの働きかけもあり、2022年には、チリ全体の生産量の約30%にあたる量が、ASC認証を取得したサーモンとなっています。

2014年にチリで初めてASC認証を取得したサーモン養殖場が誕生して以来、大きく進捗しています。

海洋生態系の保全に向けた新たな課題

ASC認証を取得する養殖場が増加した一方、それだけでは十分に対応できない新たな課題が出てきています。

それは、個別の養殖場ごとの改善だけでなく、海洋生態系の保全というより大きな視点から、サーモン養殖による自然環境や社会環境への影響を低減させていくことです。

例えば、湾や河口など特定の水域で複数の養殖場が操業している場合、その水域にある全ての養殖場による累積的な影響を考えて対応していく必要があります。

でなければ、累積的な環境負荷により、自然の力ではその水域の環境を維持できず、悪化を招いてしまい、結果として生物多様性の損失や生態系の劣化をもたらす可能性があるからです。

また、その水域を利用する先住民や地域コミュニティと、丁寧な話し合いなどを通じて、良好な関係を築いていくことも重要です。

チリのサーモン養殖場。タイセイヨウサケ(アトランティックサーモン)やギンザケが養殖されています。チリには天然のサケは生息していないため、これらが養殖場から周辺の海域に逃げ出すと、外来生物問題を引き起こすことにもつながります。チリ南部のパタゴニア地域の沿岸域には、こうした養殖場が数多く広がっています。

とりわけ海洋保護区などの保全価値の高い場所では、サーモン養殖による影響が特に懸念されます。

そのためWWFは、保護区での養殖場の廃止や移転について、他のNGOや研究者と協力し、政策提言を行なっています。

さらに、保護区でない場所でも、持続可能な形で海域の利用が行なわれるようにするために、海洋空間計画づくりに向けた取り組みを環境省を含む関係者と共に始めています。

海洋空間計画では、サーモン養殖など人間による海の利用に適した場所を特定し、自然環境への影響を最小限にすることや、先住民や地域コミュニティを含む関係者の関与を通じて、調和のとれた社会環境を形成することで、海洋生態系・生物多様性の保全や持続可能な海の利用を目指しています。

日本の消費者と企業の責任と役割

日本で消費されるサーモンの多くはチリ産であるため、現地での養殖に関わる問題に対しては、日本の消費者や企業も責任を負っています。

同時にチリ側から見たときに、日本は、アメリカに次ぐ第2位の養殖サーモン輸出先国として重要な位置にあるため、消費や調達を通じて、チリでの養殖のあり方を変えることができる役割を持っています。

消費者としてチリでのサーモン養殖を改善するために出来ることのひとつが、持続可能性に配慮したサーモンを求める声を上げることです。

日頃サーモンを購入するスーパーなどの小売店にこうした声を届けることで、企業がサーモンの調達を改善する動機づけになり、調達先の養殖企業への働きかけを通じて、チリでの生産の状況が変わっていくきっかけになります。

また、企業としても、ASC認証サーモンの調達に加え、自社が調達しているサーモンが生産された養殖場の場所や、その場所での自然環境や社会環境に関する状況やリスクを確認するなど、持続可能性の確保に向けた主体的な取り組みが求められています。

将来の世代にわたって、チリ産サーモンの生産と消費を自然環境や社会環境と調和した形で続けていけるよう、消費国である日本の消費者や企業の責任と役割の重要性がより高まっています。

ASC認証ロゴを付けて販売されるチリ産サーモン。消費者として、ASC認証の取得をはじめ、持続可能性に配慮したサーモンを求める声を販売店舗に届けていくことが効果的です。

チリの海の保全をさらに前進させていくために

2014年のWWFチリの取り組みの開始から10年。

WWFサポーターの皆さまよりお寄せいただいたご支援により、生物多様性の豊かな、チリ南部パタゴニア地域での海洋保全活動を継続して実施することができており、着実に成果が現れています。

固有種チリイルカの生態を把握し、海洋保護区の優良な管理事例を構築することができたとともに、ASC認証の取得の拡大を通じてサーモン養殖業の改善が進みました。

こうした成果をもとに、各活動がいま、重要な局面を迎えています。

チリイルカの保全は、保全計画の承認に向けたプロセスが円滑に進み、承認後に計画が適切に実行されるよう、引き続き関係者と協力しながら取り組んでいきます。

海洋保護区の管理については、優良管理が実施される保護区の拡大や、さらなる管理の強化に向けた取り組みを進めていきます。

また、サーモン養殖業の改善では、ASC認証の取得だけでは十分に対応できない新たな課題に対して、政策提言や海洋空間計画づくりに力を入れていきます。

長年かけて構築してきたプロジェクトに関わる組織や団体、地域コミュニティなどとの関係をもとに、こうした活動を途切れさせることなく実施していくことが、チリ南部パタゴニア地域での海洋保全をさらに前進させていくうえで、より重要になっています。

この海の豊かな生物多様性海を守っていくため、皆さまには、引き続き、取り組みへのご関心をお持ちいただき、現地で活動するWWFスタッフたちを応援いただきますよう、お願いいたします。