WWF「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ2024版」発表会 ~日本はCOP28の要請に応えられるか? 2035年GHG60%以上削減を可能とするエネミックス提案~

2024/06/20

- この記事のポイント

- WWFジャパンは2011年から3回 にわたり、2050年に温室効果ガス(GHG)排出ゼロを実現する「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ」を発表してきました。2023年のCOP28では、1.5度目標を達成するためには、2035年までに世界のGHG排出量を60%削減する必要があることを確認し、2030年までに再エネを3倍に、エネルギー効率改善を2倍にすることに合意しました。 これを受けて、WWFジャパンは2021年版のシナリオを改定。2030年までに再エネを3倍にし、2035年までにGHG排出量を60%以上削減することが可能であることを明らかにしました。このセミナーでは、新しいエネルギーシナリオの概要を発表し、実現に向けた政策提言を行いました。当日の講演の概要と資料をご紹介いたします。

セミナーの目的

2023年12月ドバイで開催されたCOP28は、エネルギーシステムにおいて化石燃料から転換する取り組みを加速していくことが始めて合意された画期的なCOPとなりました。また、2030年に向けて再生可能エネルギー設備容量を3倍に拡大すること、エネルギー効率改善率を2倍にすることが約束されたのです。そして世界全体での気候変動対策の進捗評価の仕組み「グローバル・ストックテイク」が実施され、1.5度目標を達成するためには、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)が示した2035年までに世界全体で温室効果ガス(GHG)排出量を60%削減(2019年比)する必要があることが確認されました。

しかしながら、現在の日本のエネルギー基本計画やGHG削減目標等を定める2030年に向けての削減計画NDC(Nationally Determined Contribution;パリ協定へ提出する削減目標)は、COP28で決定した世界目標の達成には残念ながら整合していません。現在、政府は、次の2035年に向けたエネルギー基本計画の更新とNDCの改定に向けた議論を開始しましたが、日本は、先進国としての責任を果たし世界の脱炭素をリードするために、少なくとも2035年60%削減(2019年比)を超える、高いGHG削減目標と再生可能エネルギーの最大限の導入の方向性を掲げることが求められます。

これまでWWFジャパンでは、2050年にGHG排出ゼロを実現するための道筋を描いた「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ」を発表してきました。今般、このシナリオをアップデートし、2030年までに再エネ3倍(太陽光2.9倍、風力10倍)が可能であり、その延長線上で2035年にGHG排出量を60%以上削減可能であることがわかりました。そのエネミックス提案を発表し、これを実現するために何が必要か、太陽光発電協会シナリオも参考に一緒に議論しました。

プログラム

開会あいさつ WWFジャパン自然保護室長 山岸尚之

COP28の目標を実現するには〜2050年脱炭素社会に向けた100%自然エネルギーシナリオ〜 システム技術研究所所長 槌屋治紀先生

WWFエネルギーシナリオ2024年版発表 システム技術研究所 槌屋治紀先生

太陽光発電産業の新ビジョン ”PV OUTLOOK 2050” 太陽光発電協会(JPEA)事務局 増川武昭様

資料 太陽光発電協会(JPEA) 増川武昭様

「2035年エネルギーミックスとNDC」提案 〜COP28の要請【2030年再エネ3倍】に応えよう、日本〜 WWFジャパン専門ディレクター(環境・エネルギー) 小西雅子

資料 WWFジャパン 小西雅子

WWF「2035 年 60%以上(2019 年比)の温室効果ガス削減を可能とする 「2035 年エネルギーミックスと NDC」提案」

鼎談 ゼロシナリオ2024年版を読み解く

システム技術研究所 槌屋治紀先生、太陽光発電協会(JPEA) 増川武昭事務局長、WWFジャパン 小西雅子

質疑応答

各講演の概要

【アーカイブ動画】WWF「脱炭素社会に向けた2050年ゼロシナリオ2024版」発表会~日本はCOP28の要請に応えられるか?2035年GHG60%以上削減を可能とするエネミックス提案~

COP28の目標を実現するには 〜205年年脱炭素社会に向けた100%自然エネルギーシナリオ〜 システム技術研究所所長 槌屋治紀先生

1 WWFシナリオの目的

今回は、2021年に発表した2050年100%自然エネルギーシナリオをベースに、COP28の要請に応じて世界全体で1.5度目標を達成できるかどうか、最終エネルギー需要を改定したうえで、以下のような点に配慮して検討を行いました。

1)2030年までに再エネ容量を3倍にする(基準年は2019年)

2)2030年までにエネルギー効率を2倍にする

3)2035年に2019年比でCO2を65%削減(GHG60%削減)

4)2040年に2019年比でCO2を80%以上削減

5)2050年より前(2045年など)に2019年比でCO2を90%以上削減

まず、2010年から2022年までのCO2 排出量のデータを見てみますと、最も多かった 2013 年からゆるやかに減少に転じ、2022年にはマイナス22%と、9年間に2.4%ずつ削減しました。 2035 年までの12 年間に65%削減するには、毎年 3.7%の削減、過去9年間の削減速度の1.5倍が必要になります。

2 最終エネルギー需要の改定

社会保障・人口問題研究所が2023年、これまでの推計値を見直し、人口減少の速度は低下するという新しい人口推計を出したことを受け、エネルギー需要を改定しました。将来のエネルギー需要の推定方法は、基準年のエネルギー需要、将来の活動度変化に効率向上などを掛け合わせて計算しました。

産業部門の構造変化については、人口減少、素材輸出の増減、建物の長寿命化、情報化などから、全体の総合変化量を計算しました。

省エネルギーも進展します。①家庭部門ではZEHと呼ばれるゼロエネルギーハウスや、次世代の省エネ技術が普及し、2030年ごろにはほとんどの照明がLEDになります。②業務部門ではOA機器の効率が上がり、出張がリモート会議に移行し、エネルギー消費が低減していきます。③産業部門では2050 年には鉄鋼生産が半減し、化学窯業関連の効率も向上すると想定しました。④運営部門では自動車が軽量化・電動化し、船舶も電化、あるいは燃料電池駆動になると考えました。

このような条件に基づいて推計を行った結果、2021年に3,318TWhだった最終エネルギー需要は、2050 年には1,425TWhと半分以下に減少しました。

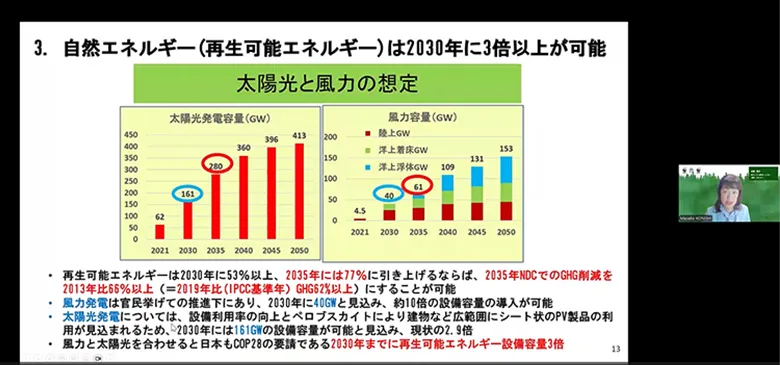

3 2030年までに再エネ容量を3倍にする

次に、2030年までに再エネ容量を3倍にするという要請について検討しました。

太陽光については、前回のシナリオで設備利用率は12.8%と想定していましたが、住宅・建物用で13%、事業業で17.8%という太陽光発電協会(JERA)の最新のデータを採用した結果、同じ容量でも発電量が10%増大しました。また、ペロブスカイトが開発され、建物の屋根や壁など広範囲にシート状の太陽光発電製品が利用できるので、今回のシナリオでは2030年には161GW、2050年には 413 GWになると想定しました。

風力については、前回のシナリオでは陸上と洋上の設備利用率を平均30%としていましたが、陸上25%、洋上の着床型35%、浮体式45%という風力発電協会(JWPA)の最近のデータを採用した結果、同じ設備容量でも発電量が10%ほど増大しました。また、洋上風力の産業編成によって前倒しの増加が期待でき、2050年には153 GWになります。

したがって、風力は2030年に2019年比で10倍となり、3倍という要請を大きく上回ります。一方、太陽光は2030年には161GWと、2019 年の55 GWから2.9 倍になります。太陽光は 過去10年間に毎年最大で10GW増加にとどまっており、近年は6GW増に留まっていますので、抜本的な推進政策が必要になります。

4 2030年までに効率を2倍にする

2030 年までにエネルギー効率を2倍にするという要請については、効率化を最終エネルギー需要の減少と捉えると、 2012年から2022年までの最終エネルギー需要は13%減少したので、年率では1.3%の減少になります。WWFシナリオでは10年間で19.5%の減少ですから、年率1.95%の減少となり、前の10年間より1.5倍程度の減少になりました。したがって、2倍にはならず、2倍にすることは難しいという結論になります。

5 2035年、2040年、2045年におけるCO2削減率

さて、ここからCO2削減率を見ていきます。

まず全エネルギー供給は、2021年の4,436TWhが、2050 年には1,484TWhまで減少します。「全エネルギー」という言葉は一次エネルギーとは異なり、 各種エネルギーの物理的な量をそのまま扱っています。一次エネルギーは、再エネ発電も火力発電の損失分相当を含めた熱量として評価しますが、2050年の電化率は88.2 %とほとんどが電化されますので、一次エネルギーという概念はなくなっていくと思います。

ところで、AIはデータセンターの電力消費を増大させるという議論が行われていますので、スタンフォード大学が出している「人工知能レポート」などに基づいて調べたところ、2050年の電力消費の数パーセントしかならないことがわかりました。IT 企業は再エネ導入に熱心ですから、排出量は増加しない可能性が高いと思います。新技術が電力消費を増大させるという議論は、高温超電導や仮想通貨のマイニングなど新技術があらわれるたびにこれまで何度も起こりましたが、電力消費削減の技術開発が進んでそうならなかったように、心配する必要はないというのが私の見解です。

再エネの余剰電力を使って水の電気分解で作るグリーン水素の利用は2035年以降に始まり、2040年から本格化していきます。主要な用途は水素製鉄、産業高温熱、航空、船舶などで、そのために必要な電力は183TWhと、再エネ供給の10〜15%を占め、水素供給量は550万t/年、体積では52.3億N㎥になると見込みました。

次に、エネルギー供給構成が、2021年に比べて、2030年、2035年、2040年、2050年にどうなるか、その推移を見ていきます。2050年には全エネルギーと電力供給がともに100%が自然エネルギーになります。その構成を見ると、化石燃料がなくなるのに対して、太陽光と風力が主要供給源になり、水力や地熱なども有効に寄与するようになります。

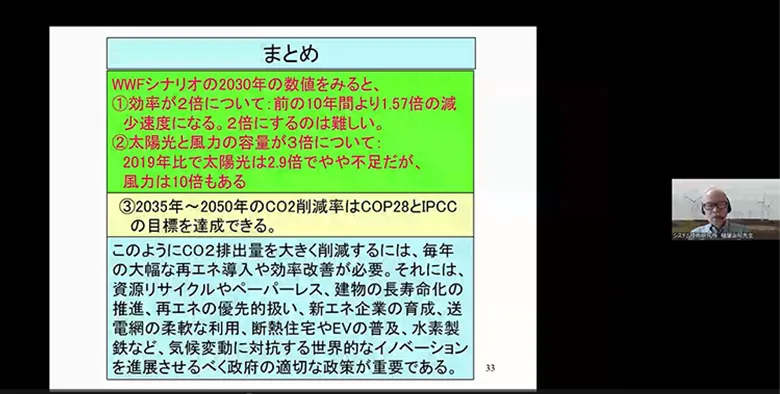

そこで、COP28削減目標に答えられるかを見ていきます。COP28の2019年比の目標削減率はGHGで2030年に43%、2035年に60%です。これをCO2削減率に換算すると、2030年に48%、2035年に65%、 2040年に80%、2050年は99%になります。これに対して WWFシナリオのCO2削減率は、2019年比で2030年に53.4%、2035年に66.07%、2040年に80.08%、2045年に91.74%、2050年に100%となり、COP28とIPCCの目標を達成できる計算になります。

6 まとめ

WWFシナリオでは、2030年までにエネルギー効率を2倍にすることは難しいという結論になりましたが、再エネを3倍にすることは達成できることがわかりました。また、2035〜2050年のCO2 の削減率は、COP28とIPCCの目標を達成できることになりました。

CO2排出量を大きく削減するには、毎年大幅な再エネ導入や効率改善が必要です。世界では気候変動に対抗するイノベーションが進展していますので、日本政府もそうした方向を向いて適切な政策を打つことが必要です。現在のような政策を進めていくと、CO2は削減できず、石炭火力が延命することになりかねないので、大幅に計画の方向性を変え、再エネに取り組む企業を育成していくことが必要だと考えます。

太陽光発電産業の新ビジョン ”PV OUTLOOK 2050” 太陽光発電協会(JPEA)事務局長 増川武昭様

太陽光発電協会は 2023年11月に、「太陽光発電産業の新ビジョン」(PV Outlook 2050)を一部公開しました。そのフルバージョンは6月に公開する予定ですが、今回はその概要版をご紹介します。

1 世界で急拡大を続ける太陽光発電

2023年の世界の太陽光発電の新規導入量は407〜446GWと、わずか1 年間で原子力発電所400基を超える容量が導入されました。前年の2022年と比較しても79%〜96%増と、2倍近く伸びたことになります。

一方、2016年には79GWと世界の約1割を占めていた日本の導入料は、2023 年には1.5%に低下しました。しかし、私たちは日本にもまだ導入の余地があると考えています。

2 導入ポテンシャル分析

そこで、統計データから導入場所の基礎情報を整理し、そこから設置可能面積を割り出して、設置可能な場所にどれだけ設置できるかを推計しました。その結果、導入ポテンシャルは全国で 2,380 GWということがわかりました。日本にはもう導入の余地がないと言われますが、現在の電力需要の倍以上、場合によっては2.5倍の電力をまかなうポテンシャルがあります。これに対して、2022 年度末の累積導入量は 87GWと、ポテンシャルの3.6%にすぎませんので、まだまだ入る余地があります。

それでは、どんなところにポテンシャルがあるかというと、戸建て住宅で201GW、ペロブスカイトのように建物の壁面やガラス窓などに設置するBIPV(建材一体型太陽光発電)も住宅用と非住宅用の両方に相当なポテンシャルがあります。さらに大きなポテンシャルは農業関連で、耕作地に設置する営農型に加え、荒廃農地にも相当なポテンシャルがあることがわかりました。

3 導入量見通し分析

しかし、どんなにポテンシャルがあっても、発電事業が経済的に成り立たなければ導入は進みません。そこで、経済計算を基に、普及曲線や年間導入量の上限などの制約も加味して、導入量見通しを推計しました。

その結果、一番経済的に厳しいのはオフサイト型でした。発電した電力を需要地まで送電するので、託送料金などのコストがかかってしまうからです。

これに対して、自家消費型には託送料金などのコストがかかりませんので、小売り単価に比較して発電単価が安く、カーボンプライシングがなくても入っていくと予想されます。新築建物への標準化が採用されれば、施主にとっても経済メリットがあります。

このように経済性を加味して導入量を推計した結果、2030年に125GW、2035年に173GW、2050年には400GWという導入量になりました。次に、それぞれの導入場所にどれだけ入るのかを分野別にまとめてみると、建物と農業関連が大きな割合を占め、公園や山林など森林を伐採するタイプはほとんど入っていかないと私たちは見ています。

4 電力需給見通し

電源構成に占める太陽光発電の割合は、2030年に17%、2035年に22%、2050年には36%と少し低めに出ています。出力抑制されること、また相当量が壁面を含めた垂直設置になるため発電量が低くなることなどを加味した結果、このような数字になりました。

そこで重要になるのが、出力抑制です。出力抑制が行われると発電事業者には収入が入らないため、事業予測性の観点から大きな課題になっています。そこで、400GWのベースケースでどれだけ出力抑制されるかを計算した結果、8.7%と、10%以下に抑えることができると出ました。

しかし、余剰電力で水素を作る、あるいは蓄電地に入れるなどの対策を取れば、1%未満に下げられることもわかりました。もうひとつ重要なのがデマンドレスポンス、すなわち需要側の行動変容です。たとえばヒートポンプ型給湯器を昼に動かす、あるいはEVを昼に充電するなどの対策を取らなければ、出力抑制量が増えることになります。

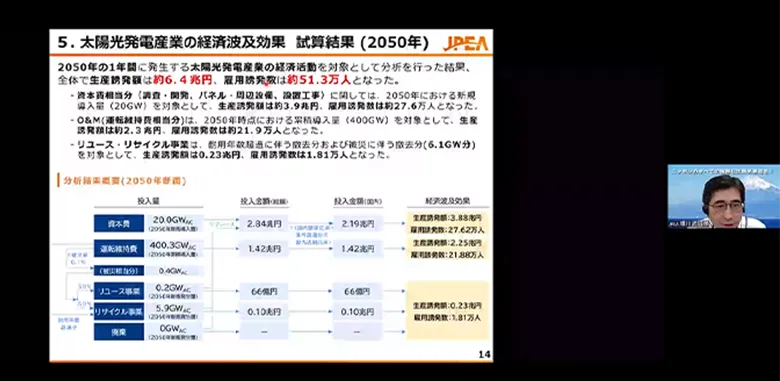

5 太陽光発電産業の経済波及効果

最後に、太陽光発電の経済波及効果をご紹介します。太陽電池パネルは海外、特に中国から輸入しているので日本の国内の産業のためにならないという意見がありますが、そうではないことを説明するために経済効果を試算しました。

2050年時点の太陽光発電産業に関わる経済波及効果について計算したところ、生産誘発額は1年間に6.4兆円、雇用誘発数は51.3万人と、たいへん大きいことがわかりました。

ここで特に注目していただきたいのが資本費で、2050年の新規導入量20GWに対して建設コストは2.84兆円ですが、パネルが建設コストに占める割合は2割にすぎません。たとえ100%輸入したとしても、工事費や人件費などの費用が8割を占めています。そのため国内に残るのが 2.1兆円、生産誘発額は4兆円近くになることがわかりました。

また、運転維持費、つまりオペレーション&メンテナンスはほとんど国内の産業になりますので、1.4兆円がすべて国内に留まり、生産誘発額は2.3兆円になります。

さらに、太陽電池パネルはリサイクル可能です。特にガラスは、技術開発によって板ガラスにアップサイクルできるようになりました。パネルのリサイクルは年間 1,000億円規模の産業になり、産業誘発額として2,300億円、雇用誘発数は 1万8,000人と、将来ひとつの産業になることがわかりました。

6 まとめ

以上をまとめますと、導入ポテンシャルは日本全体で2,380GWと膨大です。2022 年度末の導入量は3.6%にあたる87GWにすぎませんので、まだまだ導入の余地があります。2050 年の導入見通しは400GWで、建物壁やガラス窓、電気自動車の上などにも搭載でされていきます。

今後はFITやFIP制度に依存しない普及が課題になりますが、そのためにはカーボンプライシングと新築建物への設置標準化の2つの政策が重要なドライバーになります。このうちカーボンプライスが早期に導入され、先進国並みの価格が顕在化されれば、2050年に400GWという導入量の相当前倒しも可能です。また、出力抑制を回避するにはデマンドレスポンスや水素製造などによってゼロに近くしていくことも必要です。

最後に、経済波及効果については、パネルの輸入の費用を差し引いても、6.4兆円の生産誘発額と50万人を超える雇用誘発数があることから、太陽光発電は全国各地の経済成長と新規雇用に結びつく内需誘発型の産業であることがおわかりいただけると思います。

「2035年エネルギーミックスとNDC」提案 〜COP28の要請【2030年再エネ3倍】に応えよう、日本〜 WWFジャパン 専門ディレクター(環境・エネルギー) 小西雅子

ご存知のように、COP28では化石燃料からの脱却が合意されました。昨年度の化石燃料の輸入量は26兆円と、毎年約20兆円の国富が化石燃料代として海外に流出している日本にとって、化石燃料からの脱却は大きなテーマです。合意文書にはまた、2035年までに世界の温室効果ガス(GHG)の排出量を2019年比で60%削減することも盛り込まれました。日本は先進国ですので、これを上回る削減目標の提出が求められます。

さらに、4月にイタリアで開催されたG7気候・エネルギー・環境大臣会合では、排出削減対策が取られていない石炭火力発電を2030年代前半、または1.5度に整合するタイムラインで全廃することが約束されました。

WWFは槌屋先生とごいっしょに、2011年から2050年にネットゼロにする自然エネルギー100%エネルギーシナリオを提言してきましたが、こうした情勢の変化を受けて、COP28の要請を日本で実現できるのかを、2021年版のエネルギーシナリオをベースに先生に検討していただきました。

1 省エネルギーの最大限の推進

WWF提案ではまず、省エネルギーの推進を掲げています。G7気候・エネルギー・環境大臣会合のコミュニケでも、「省エネルギーは第一の燃料であり、エネルギー安全保障に資するクリーンエネルギー移行への不可欠な要素」と謳っています。

日本の最終エネルギー需要は、産業構造の変化と人口減少によって活動量が低下していくうえ、産業部門で大きく減少し、EVの導入などによって運輸部門の省エネも進みます。しかし、日本はもともと省エネが進んでいるため、COPの要請であるエネ効率2倍には届きませんでした。それでも、省エネが最大の鍵になることに変わりはありません。

2 石炭火力は2030年までに全廃止が必要

2番目が石炭火力の全廃です。WWFは2021年版のシナリオで、全国9地域の1時間ごとの気象データを基に365日の電力需給を調査するダイナミックシミュレーションを行い、2030年までに石炭火力を全廃止しても電力供給に問題がないことを明らかにしました。

その穴埋めは、 ガス火力の稼働率を現在の35〜50%から60〜70%に向上させることでまかなえますので、ガス火力を新設する必要もありません。実際、2030年には20歳以上の石炭火力が80%を超えますので、これ以上の新増設は座礁資産化することがわかります。

3 自然エネルギーは2030年に3倍以上が可能

3番目は自然エネルギーです。現在、官民を挙げて推進している風力発電は2030年までに現在の10倍の40GWに増加すると見込みました。太陽光発電は、設備利用率の向上やペロブスカイトの普及などで、現在の2.9倍、161GWの導入が可能と見込みました。WWFでは、政策を導入すれば、この目標を実現することは不可能ではないと考えています。

このように再生可能エネルギーを2030年に50%以上、2035年に77%に引き上げれば、国連に提出する2035年のNDCはIPCCの基準であるGHG60%削減を上回る62%(2019年比)になります。すなわち、日本はCOP28の要請に応え、かつ世界平均を上回る2035年目標を提出できることになります。

どこにどのように再エネを導入するのかについて、WWFは地域の発展と社会課題の解決に資する再エネを非常に重視しています。たとえば千葉県の市民エネルギーちばによるソーラーシェアリングの取り組みのように、農業振興や地域貢献に資する優良事例が増えていくことによって太陽光発電が加速度的に伸びることが可能だと考えています。

4 電化の推進と燃料・熱需要のための余剰電力を使ったグリーン水素の活用

4番目は余剰電力です。余剰電力を所与のものとして生み出すことは、槌屋先生のシナリオの大きな特徴です。再エネのような変動電源を需要に合わせるには、需要を上回って発電する必要がありますので、その余剰電力で水を電気分解して、グリーン水素を製造します。これが化石燃料からの具体的な脱却の道筋となります。

日本のエネルギーの4割は発電用ですが、残り6割は産業用の光熱需要や輸送用の燃料です。後者の熱や燃料の脱炭素化は電気の脱炭素化より難しいため、水素の活用、しかも国産のグリーン水素の活用が期待されています。WWFではこの点についても2011年のシナリオで提言していましたが、10年以上を経てようやく社会がキャッチアップしてきました。

5 WWFの政策提言

それでは、このシナリオをどう実現するかに移ります。

現状分析では、日本のGHG排出量は、再エネの拡大や省エネの進展により、2014年以降減少しています。2030年までの再エネ3倍 、2035年までのGHG60%削減の鍵も省エネと再エネの飛躍的拡大、そして化石燃料脱却の具体的道筋にあります。

そのためには、過去に例を見ない努力が必要です。たとえばWWFシナリオでは、2030年に太陽光発電を161GWを導入するとしていますが、実現するためには毎年15GWの導入が必要です。これに対して、過去の最大導入量は10GW、近年は6 GWですので、加速度的な導入が必要になります。しかし、世界の脱炭素化の潮流に出遅れている日本にとっては、遅れを取り戻すチャンスとも言えます。

その最大の鍵は、政策です。日本はG7の中で唯一石炭火力の廃止計画を持たず、化石燃料の具体的な脱却計画がなく、2030年の削減目標も低いままです。このままでは脱炭素化するグローバルマーケットで日本製品が選ばれないリスクがありますので、政策を転換して、脱炭素化を推進するべきです。

それには、たった今からの政策強化が必要です。現在のGX推進法とGX脱炭素電源法の分野別投資戦略は、原発への回帰や将来的な技術的イノベーションに力が置かれています。しかし、CCUSやアンモニア燃料など実用化が不確実な技術に頼って石炭火力を温存するより、石炭火力を速やかに廃止し、ガス火力を活かしながら再エネ社会に移行することが最も合理的です。

そのためには、あらゆる政策を総動員することが必要ですが、WWFはカーボンプライシングが重要だと考えています。現状のGX戦略では化石燃料賦課金とGX-ETSが導入される予定ですが、現在のままでは本来あるべき排出削減効果が得られない恐れがありますので、上限価格の撤廃と、削減目標を確実に達成するキャップの設定は不可欠です。

最後に、WWFのシナリオの実現は、現状の技術とその延長線上で可能であり、さらに政策の後押し、特にカーボンプライシングを国際エネルギー機関IEAの示すレベルまで引き上げれば省エネも再エネも十分に後押しされます。そのためには今こそ政策導入が必要だということを訴えて、政策提言とさせていただきます。

鼎談 ゼロシナリオ2024年版を読み解く

小西:それでは、ここからお2人にお話いただいた内容の理解を深めていきたいと思います。まず槌屋先生、この度もありがとうございます。2011年に初めてエネルギーシナリオを発表した時には、「再エネ100% なんて荒唐無稽だ」、「何を言っているんだ」という会場からの質問に対して、「物理的に考えれば、これが効率的です。実現不可能ではないと思っています」と、力強くおっしゃったことを覚えております。それが今、社会がキャッチアップして、先生がおっしゃっていた方向に向かっています。

太陽光発電協会さんのシナリオは何回か改定されていますが、今回の新しいビジョンで2050年の導入量が400GWと、WWFシナリオとほぼ同じになりました。WWFシナリオは2011年からずっとこの導入量でしたので、とてもうれしく思っています。槌屋先生、やはりこうなると思ってらっしゃいましたか。

槌屋:もちろんこうなると思っていました。論理的に考えれば、これしかないんです。

小西:物理的に考えて、論理的に考えて、経済的に考えるということですよね。

槌屋:そうです。

小西:WWFシナリオの太陽光の導入量は2030年に161 GWと、太陽光発電協会さんの目標より野心的で、5、6 年前倒しした提案になっていますが、いかがでしょうか。

増川:私としてはWWFさんのシナリオ通りに普及してほしいというのが本音ですが、残念ながら現在、太陽光発電に逆風が吹き、導入が停滞しているので、少しコンサバティブな目標になっているかもしれません。しかし、カーボンプライシングが導入されれば、今の3倍は可能だと思います。たとえばドイツの年間導入量は一時期1GWまで低下していましたが、 2023年は14 GWも入りました。ドイツのレベルで考えれば、人口が1.5倍の日本では20GW入ることになりますので、さらに拡大することを期待しています。

小西:太陽光発電協会さんは詳細な導入見通しを出していますが、トラブルが聞こえてくるメガソーラーはほとんど増えないと見込んでいらっしゃいますね。

増川:そうです。そのうえ、「公園・山林等」でもほとんど増えないと見ています。

小西:国立公園などに設置したり、山を削ったりするところの導入ポテンシャルは低いと見ていらっしゃるんですね。

増川:技術的には可能ですが、山林を伐採したり、傾斜地で土木工事をすればコストがかかります。わざわざそんなところに入れなくても、建物の屋根や、農地などの平地で十分 400Gを導入できると考えています。

小西:たとえば戸建ての住宅だけでも、2040年に56GW、2050年には90GWと見込んでいますね。

増川:はい。戸建て住宅の半分近くに入ると想定しています。また、将来はパネルの変換効率も上がりますから、今は4kWしか入らなくても、将来は6kW、7kW入ることが可能だと思っています。

小西:ということは、東京都や川崎市のように屋根置き太陽光の義務化が期待されるということですね。

増川:全国にどれだけ早く広がるかが重要だと思っています。

小西:先ほど、たとえカーボンプライシングが入らなくても、自家消費型の太陽光は十分に経済的だとおっしゃっていましたね。

増川:そうです。私たちは「義務化」を「標準化」と呼んでいますが、最初から入れることが常識化する、当たり前になることが重要です。施主にとっても経済的メリットがあり、電気代の高騰、インフレや為替レートなどの影響もあまり受けずに済むので、非常に効果が大きいと思っています。

小西:私も大学で学生を教えていますが、自宅に太陽光をつけている学生に理由を聞くと、今年は全員が「その方が経済的だから」と答えたので、とうとう経済性で選ばれる時代になったと思いました。ところで、槌屋先生は2011年の最初のシナリオから、自動車の上に太陽光を乗せるご提案をなさっていましたね。

槌屋:今回の太陽光発電協会さんのレポートにEVPVの導入見通しがあったので、とてもうれしかったです。計算してみると、1台あたり300〜400 Wぐらいの太陽光を乗せる計算ではないかと思います。実現すれば、EVの充電設備が減り、 車の充電の回数も減り、電池が切れても半日昼寝している間に太陽光で充電すれば帰って来れるようになります。

小西:増川様、今回の車上太陽光は、もしかして槌屋先生のシナリオをご覧いただいたんでしょうか。

増川:それもありますが、今回は入れようと私も思いました。ポテンシャルが大きいことはまちがいありません。乗用車もさることながら、早い段階では商用トラックに入っていくと思います。おそらく商業車から普及し、将来的に乗用車にも入って、膨大な量が入っていくと思っています。槌屋先生のおかげです。

槌屋:ありがとうございます。僕もいくつか質問があります。最近、地方が消滅可能性自治体と言われたり、空き家が900万戸もあると言われたりしていますが、これから人口が地方の中核都市に移っていけば、太陽光発電の設置場所は増えていき、山林を伐採しなくても、さまざまな場所に太陽光が設置できると思っていますが、いかがでしょうか。

増川:日本には土地がないと言われますが、人口減少などを考えると、いかに土地をうまく使うかが重要になります。そうしなければ地方が活性化せず、衰退していくことになります。営農型にも通じる話ですが、太陽光は主役ではなく、脇役でいいんです。みなさんにうまく活用してもらい、エネルギーを作ってもらい、自分で使ってもらいたい。それでも電気が余れば、都心部や需要地に送ることもできます。地域の人たちが自分で自分のエネルギーをまかなう、あるいは中心部をコンパクトシティにして周辺の空いた土地をうまく活用するなど、さまざまな可能性が広がっていくと思います。

小西:こうしてまた知恵が交わると、また新たなアイデアが生まれていくと思います。

最後にひとつだけ強調させていただくと、先ほど槌屋先生がご説明くださったように、化石燃料を使って電気を作ると大きな損失が出ますが、再エネに変わっていくと、電気は電気のまま使うことができるので、再エネ電気は効率を高めるポイントになります。化石燃料を使っているとエネルギーの損失が出ますが、再エネ中心になっていくとその損失が減っていくということもぜひ心に留めていただければなと思います。槌屋先生、増川様、ありがとうございました。

開催概要

日時:2024年5月31日(金)14:00~16:00

場所:Zoom ウェビナー

対象者:ご関心のある一般の方々

参加費:無料

参加人数:369人