フクロウの国内取引調査が示すこと

2024/05/30

フクロウの国際取引における日本の位置づけ

フクロウは、フクロウ目に属する鳥で、世界に約240種が知られています。

1979年より、全種がワシントン条約の附属書に掲載され、国際取引規制の対象となっています。

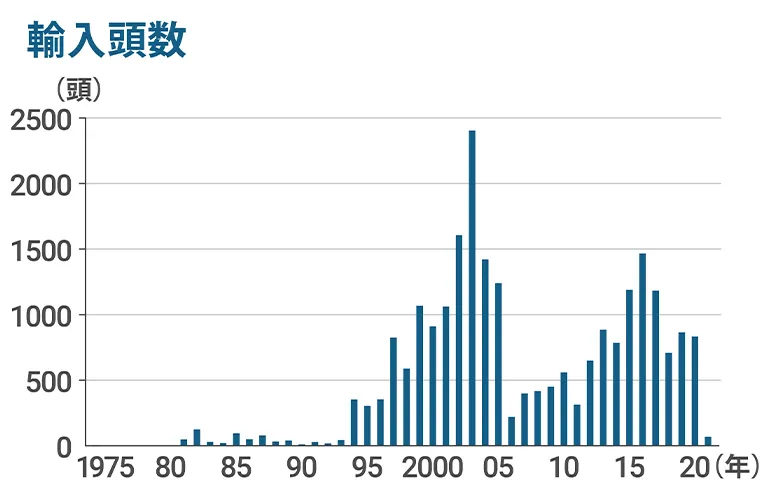

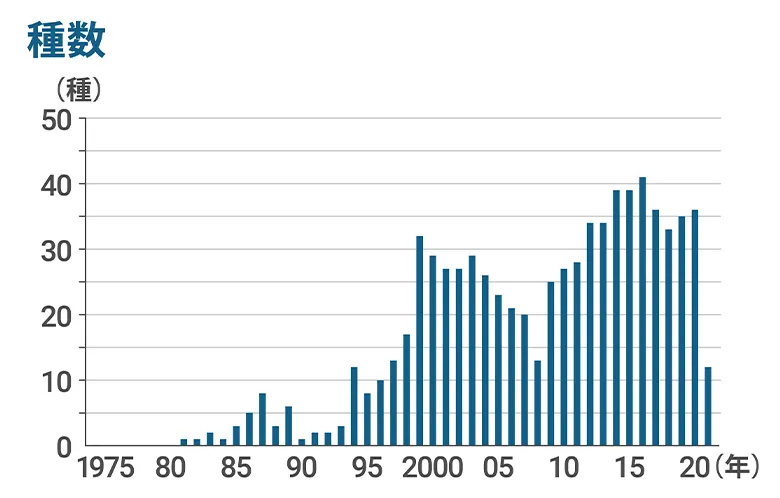

本調査では、1975年~2021年までの商業目的での日本への輸入頭数データを解析しました。

生きたフクロウの商業目的の輸入は、1981年に初めてワシントン条約の取引データに記録された。2021年までの輸入頭数(上)と各年の輸入されたフクロウの種数(下)を示す。

日本は1981年以降、60種、23,738羽の生きたフクロウを輸入した世界有数の輸入国であることが明らかになりました。

最も多く輸入されていた種は、アフリカオオコノハズク Ptilopsis leucotisで、次にヨーロッパコノハズク Otus scops、コキンメフクロウ Athene noctuaと続きました。

輸入元の国は42カ国にのぼり、主要な国は、ベルギー、イギリス、及びウズベキスタンでした。日本は、いずれの国からも4,000羽を超えるフクロウを輸入しています。

輸入に関して特筆すべきことは、その51%が野生捕獲個体であったことです。

野生捕獲個体の輸入は、1994年に始まり、2014年まで続きました。

それ以降に記録されていないのは、この年を境に主要な野生捕獲個体の輸出国であるウズベキスタンからのフクロウの受け入れを中止したことによるとみられます。中止の理由は、鳥類の輸入に必須である、輸出国発行の衛生証明書の内容に不備や疑義があると日本政府が判断したためです。

2000年代初めと2010年代半ばに大きな輸入頭数並びに種数の上昇がみられました。

2010年代半ばの2つめのピーク時には、日本へ向けた密輸事件も複数発覚しました。2012年から10年の間に62羽のフクロウが犠牲となった、17件の事件が日本の税関及び海外の報道で確認されています。

ペットショップとアニマルカフェのフクロウ

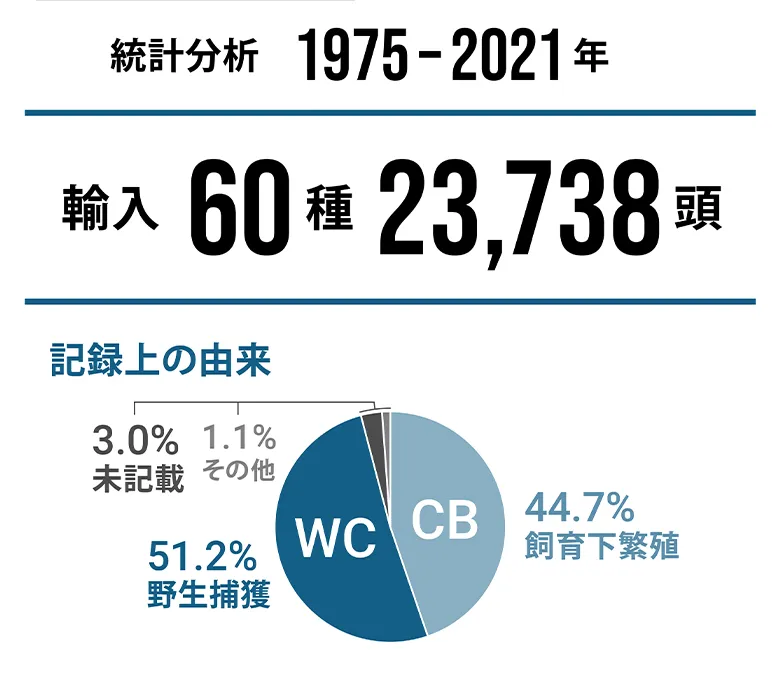

今回の国内市場の調査は、人口の多い都市部のペットショップ及びアニマルカフェを中心に、計92店舗を対象に行なわれました。

結果、49種、1,914羽のフクロウの販売※・展示が確認されました。これは、2023年に行なったオンライン上の調査、2019年及び2023年に実店舗で実施した調査を集計したものです。

なお、アニマルカフェは、一般に展示・ふれあい施設と認識されていますが、多くの店舗では展示個体の販売や販売予約の受付を行なっていました。

※オンライン調査においては、販売広告の掲載を意味します。

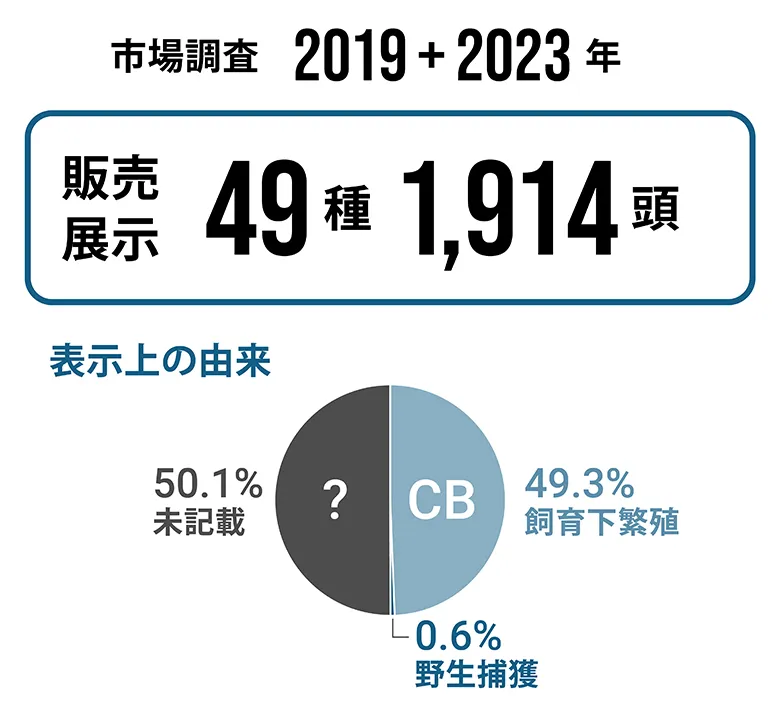

都内のフクロウカフェ。京都大学の研究者が2019年に行った調査では、国内139店のアニマルカフェで取り扱われていた動物のうち、40%がフクロウであったことが示されました。こうした施設は、外国人観光客を集める観光スポットにもなっています。

販売・展示が確認された頭数が多かった種トップ3は、メンフクロウ Tyto alba、アフリカオオコノハズク Ptilopsis leucotis又はミナミアフリカオオコノハズク Ptilopsis granti、モリフクロウ Strix alucoでした。

この他、絶滅のおそれの高まっている種や日本国内にも生息する種の取引も記録されました。

絶滅のおそれの高まっている種

危急種:シロフクロウ Bubo scandiacus

近危急種:マレーワシミミズク Bubo sumatranus、チャコモリフクロウ Strix chacoensis

国内にも生息する種

フクロウ Strix uralensis、シロフクロウ、トラフズク Asio otus、ワシミミズク Bubo bubo borissowi、キンメフクロウ Aegolius funereus

海外原産種を取引することの意味

今回の調査でもっとも多く記録されたのは、290羽(15.2%)のメンフクロウでした。

このフクロウは、南北アメリカとインド、東南アジア、オーストラリア、さらにヨーロッパのスコットランドからアフリカ大陸の南端まで、非常に広い分布域を持ち、また各地の多様な生息環境に適応できることが知られています。

しかし、その特性が裏目に出て、本来生息していなかった米国ハワイ諸島で野生化し、現在は、在来の生態系や人の暮らしに害をなす侵略的外来種とされています。

日本でもペット・展示利用されているメンフクロウが逃げたり、棄てられたりした場合、同様の影響を及ぼす可能性は十分にあります。

メンフクロウ

絶滅のおそれがある種が取引されることの意味

絶滅危惧種などの取引は、直接・間接に種の保存に悪影響を与えます。

ペットや展示利用目的で、野生のフクロウを捕獲することは、個体数の減少を加速させます。

飼育下繁殖の場合も、その親となる個体を野生から得ることがままあります。

また、高い需要は、人気のあるフクロウの密猟や密輸などの違法取引を助長します。

国内生息種が取引されることの意味

日本国内では、11種の野生のフクロウがいるとされていますが、これらのフクロウを捕獲することは、法律で禁止されています。

捕獲ができないのであれば、当然飼育や取引もできないはずです。

しかし、同じ種であっても海外に生息する個体に対しては、この規制はかかりません。

今回の調査でもフクロウS. uralensisなど国内にも生息する5種の販売・展示が確認されました。

海外に生息する種や海外で飼育下繁殖され、日本に輸入された個体の利用は、直接日本に生息するフクロウの個体群には影響しませんが、日本で違法に捕獲した野生のフクロウを輸入した海外産のフクロウと偽って取引されるおそれがあります。

実際、過去には、九州で捕獲した野生のフクロウ S. uralensisをタイ産と偽ってペット事業者が販売した事件がありました。

フクロウのペット・展示利用の課題

今回の調査から、日本におけるフクロウのペット及び展示利用に関してさまざまな懸念が明らかになりました。

主な点は次の3つです。

- フクロウがどこからやって来たのかわからない

- 古い分類名や誤った種名で流通している

- 人為的に珍しいフクロウが生み出されている

どこからやって来たフクロウか?

本調査で販売・展示が確認された1,914羽は、ごく一部が野生捕獲と表示されていて、残りは飼育下繁殖と無記載が半々でした。

飼育下繁殖とされる個体のうち、繁殖地が表示されていた個体はさらに少なく、全体の約30%でした。

多くは、日本国内で繁殖されたと記載されていました。国内繁殖であれば、野生の個体群に直接影響を与えることはなく、フクロウが受ける輸送のストレスも海外からの輸入に比べ軽減されると考えられます。しかし、これが本当にその通りなのかどうかを、客観的に確かめるすべはありません。

日本には、絶滅のおそれがある種も含め過去に数多く海外の生息地で野生捕獲された個体が輸入されています。

目の前にいる個体だけでなく、その親がどこから来て、どこで繁殖されたのかを追跡可能な状態するトレーサビリティシステムが求められます。

トレーサビリティの確保は、事業者や消費者が個体の由来を確認し、野生の個体群に負荷の小さい選択をできるようにするだけではなく、違法に捕獲・取引された個体を紛れ込ませない効果も期待できます。

国内で飼育下繁殖(CB)されたと表示されている個体。

君の名は?

目の前の動物が何という種名か判断する「識別」には、専門的な知識と訓練が必要です。

中には外見が良く似ていて非常に見分けるのが困難な種もいます。

今回の調査で明らかになった意外な事実は、アカアシモリフクロウStrix rufipesとして販売・展示されていた個体がすべてチャコモリフクロウであったことです。

チャコモリフクロウ

他にも、古い分類名での流通が確認されました。例えば、ニュージーランドアオバズクNinox novaeseelandiaeと表示されていた個体は、現在はミナミアオバズクNinox boobookという名前になっています。ニュージーランドアオバズクという種が2つの種に分けられたためです。同様にインドオオコノハズクOtus bakkamoenaと表示されていたフクロウは、現在の分類名であるチャメオオコノハズク(ヒガシオオコノハズク)Otus lettiaとされるべきです。

実際とは異なる種名や昔の種名での取引が、ビジネス上の問題になることは少ないかもしれませんが、何という種がどのくらい取引されているかというモニタリングが適切に行えないのは、保全上重大な問題です。特にチャコモリフクロウS. chacoensisは、IUCNレッドリストで近危急種(NT)とされている鳥です。絶滅危惧種に移行することのないよう、監視が必要です。

なぜ色変わりやハイブリッドを作出するのか?

また、今回の調査では、アルビノや白変種などの色変わり、別種のフクロウを掛け合わせたハイブリッド(交雑種)の販売例も確認されました。

今回の調査で最も高額で販売されていたのは、アルビノのコキンメフクロウでした。他の種でもアルビノの個体は、複数記録されました。

ライガー、サバンナキャット、ウンキュウなど、昔から人間はさまざまな動物の交雑種を生み出してきましたが、ペットとして販売されているフクロウにおいても、同様の事例が複数確認されたのです。

6羽を記録したのがオオフクロウ Strix leptogrammicaとカラフトフクロウ S. nebulosaの交雑個体です。その他、モリフクロウとフクロウ S. uralensis、メンフクロウはアルビノと通常色個体の交雑個体が確認されました。

意図的にこうした色変わりや交雑種を作り出すことは、希少性を高める狙いがあると考えられます。こうした珍しいフクロウ生み出すための意図的な交配は、遺伝子の多様性の減少、疾患など生存に有害な潜性遺伝子の蓄積や遺伝子汚染を招くおそれがあります。

課題の解決に向けて

フクロウのペット・展示利用に伴うこうした課題を解決するためには、関連する法律の整備はもちろん、飼育やふれあいを希望する消費者と事業者が行動を変えることが必要です。

関連する規制とその施行の強化の具体例を以下に示します。

- 「動物の愛護及び管理に関する法律」に新しい制度を導入してトレーサビリティの確保を行い、適正表示の徹底を図る。

- 国内にも生息する種の違法取引を防止するため、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の特定輸入鳥獣にフクロウを追加する。

ペットショップやフクロウカフェなどの事業者は、法令遵守は当たり前として、業界として違法取引、過剰利用、生態系の劣化につながる行為を徹底排除することを明言すべきです。そもそも野生動物を利用することの是非を多面的に再考することが求められます。

そして、消費者は、フクロウのような野生動物の飼育は、自身や周囲の人びとはもとより、自然環境にも影響を与え得ることをきちんと認識し、ペット飼育やふれあい展示の利用には慎重になるべきです。

動物愛護管理法下の環境省告示には、動物の販売に際して事業者が、「生産地等」を表示する義務を負っていることが明記されています。

食物連鎖の上位に位置するフクロウは、生態系の健全性を示す指標となる野生動物です。日本におけるペット、展示やふれあい目的での利用が、フクロウの種の保存の脅威とならないよう、すべての関係者が取り組むことが必要です。

関連情報

- Live owls in Japanese pet stores and cafés: volumes, species, and impediments to effective trade monitoring(英文)

- 日本におけるフクロウのペット・カフェ展示利用の現状("Live owls in Japanese pet stores and cafés: Volumes, species, and impediments to effective trade monitoring"和訳)

- ファクトシート:日本におけるフクロウのペット・カフェ展示利用の現状

- 野生動物のペット利用の課題とWWFジャパンの取り組み

- 日本のエキゾチックアニマルカフェ調査―加熱する現象の解剖と懸念される影響―(京都大学)

- 動物愛護管理法の課題とは?法改正に向けた要望書を発出

- 飼育員さんだけが知ってるあのペットのウラのカオ-フクロウ

- 愛鳥週間にフクロウに思いを馳せて