日本の象牙市場の最新動向、報告書『TEETERING ON THE BRINK:日本のオンライン象牙取引』を発表

2020/12/08

オンライン象牙取引調査を実施

WWFジャパンの野生生物取引監視部門であるTRAFFICは、2020年6月から7月にかけて、最新の日本の象牙市場の動向を把握するために、オンラインを中心に日本における象牙取引の調査を実施しました。

調査の目的は、大きく2点。

第一に、

2019年11月、オンラインにおいて象牙取引量が最大であったヤフオク!、ヤフーショッピングでの取引が禁止となったことで、象牙市場にどのような変化が生じたか

第二に、

既に先行して2017年より象牙取引禁止措置を導入している楽天市場、ラクマ、メルカリにおいて、企業側が実装しているモニタリングについて、その効果と課題を把握すること

オンライン取引調査以外に、市場全体を把握するための実店舗調査については、新型コロナウイルスの影響で実施が困難だったため、かねてより象牙取引が活発な(特に全形象牙の取引量がヤフオク!に次ぐ)日本の主要なオークションハウスのひとつである毎日オークションの取引動向を考察したほか、象牙の違法取引データの分析が加えられました。

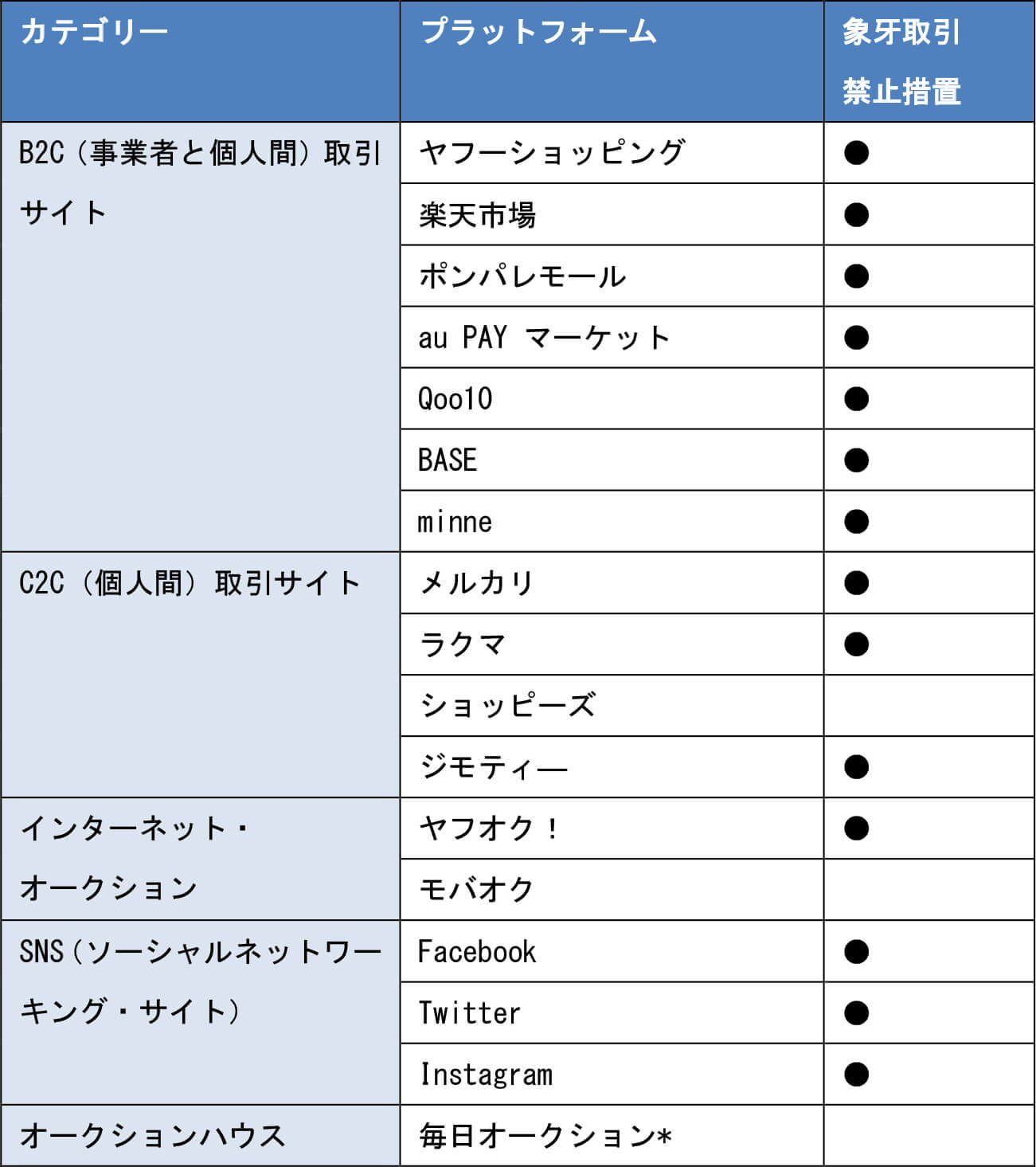

2020年6月~7月にかけて実施された調査の対象プラットフォーム

*毎日オークションは、2019年~2020年の間の6回分のオークション記録

日本の象牙市場の懸念とは

象牙の国際取引は、野生生物取引を規制するワシントン条約(絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約)によって原則禁止されています。また、象牙目的のアフリカゾウの密猟が高いレベルを保ったまま止まない状況を踏まえて、ワシントン条約においては、各国の国内象牙市場についても、アフリカゾウの密猟や象牙の違法取引に寄与している市場は、閉鎖を求める決議が採択されています。

日本の象牙市場は、主に中国に向けた密輸出の温床となっていることが過去のTRAFFICの調査から示されてきました。

アフリカゾウは、象牙目的で年間2万頭が違法に殺されている。国際取引は原則禁止されているが、各国国内の取引規制については国・地域の政策により異なる。日本からの象牙の密輸出が、2011年~2016年の6年間では2.42トンに及んだ

日本では現在、象牙・象牙製品の売買は禁止されていませんが、種の保存法(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律)による規制の下、合法的に行なうことができます。ですが、その取引規制は限定的で、特に匿名性の高いオンライン取引により調達された象牙製品が国外に違法に流出していることが、指摘されてきました。

そこで、WWFジャパンは、特にオンライン取引について、企業による自主的な取り組みとして、象牙の取引禁止措置を導入するように企業に働きかけを進めてきました。

そうしたことから、2017年より楽天(株)、(株)メルカリ、そして、2019年11月からはヤフー(株)が、自社が運営するプラットフォーム上での象牙取引を禁止する措置を導入しています。

特に国内最大の取引量を保有していたヤフオク!とヤフーショッピングで取引が禁止になったことは、大きな転機となり、その後の市場の動向を把握することは非常に重要となるため、TRAFFICでは2017年、2018年に実施した調査との比較も交えて、2020年、新たに調査を実施しました。

調査の結果①B2C(事業者と個人間)取引

- ヤフーショッピングと楽天市場による象牙取引禁止措置により、象牙販売量がほぼ100%削減

事業者による象牙製品広告を確認したところ、それぞれ、象牙販売広告掲載店舗数は、ほぼ100%削減されたことが確認されました。

2017年5月、2018年6月、2020年7月の調査時における象牙販売広告を確認した店舗数

※象牙取引禁止前の調査での検索キーワードは「本象牙」(楽天市場2017年、ヤフーショッピング2017年、2018年)、禁止後は「象牙」

※楽天市場で確認された1店舗については、サイトの通報システムを通じて報告したところ、後に該当の広告が削除されていることが確認されている

調査の結果からは、企業による象牙取引禁止措置が効果的に象牙の販売量の削減につながったことが示された他、その他調査対象の5つのプラットフォーム(ポンパレモール、au PAY マーケット、Qoo10、BASE、minne)へ象牙取引が移行している傾向も見られませんでした。

しかし、これら5つのプラットフォームでも象牙取引禁止措置が導入されているにもかかわらず、合計16店舗で象牙製品広告が確認されたため、プラットフォーム側で自社ポリシーについて売り手に効果的に伝えられていない可能性が示唆されました。

- 事業者による法令遵守の低さ

また、その他C2C(個人間)取引サイトにおいて確認された事業者による象牙出品2店舗と、楽天市場における1店舗を合せた合計19の事業者について、種の保存法で義務づけられている事業者情報の掲示、また、事業者登録について確認したところ、それぞれ14店舗(74%)、10店舗(53%)で不遵守が確認され、法令遵守のレベルが非常に低いことも明らかになりました。

事業者の管理規制については、2016年の種の保存法改正の際に強化したとされていますが、効果的に機能していないことが浮き彫りになった形です。

調査の結果②インターネット・オークション

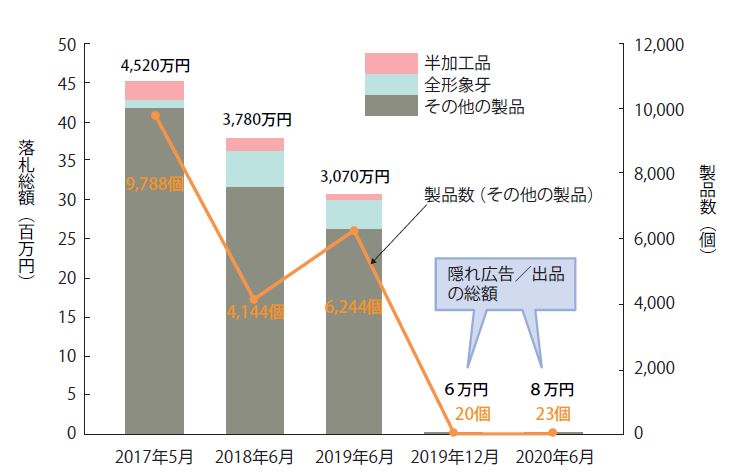

- ヤフオク!の禁止措置による象牙取引は激減

特に取引量が多かったヤフオク!についても、4週間の落札総額において、劇的に削減されたことが確認されました。取引禁止前の2019年6月の4週間の落札総額3,070万円から10万円以下にまで減少し、99%以上の削減となります。

※象牙取引禁止後(2019年12月と2020年6月)の落札総額は、象牙の可能性が高い隠れ広告/出品の落札額を合計したもの

ヤフオク!における2017年~2020年の各4週間の調査期間中の象牙製品落札総額と製品数の推移オレンジ折れ線は、全形象牙と半加工品を除いた落札製品数の総数。調査期間:2017年5月8日~6月4日、2018年6月3日~6月30日、2019年6月3日~6月30日および12月3日~12月30日、2020年6月3日~6月30日※隠れ広告=該当製品(本調査では象牙)ではないと謳っている出品、または明示されていない出品。これらの出品では、暗号や隠語などを用いて、該当品とほのめかしている場合がある

調査の結果③残る市場と密輸出の問題

- 継続する日本市場からの密輸出

TRAFFICが行なった象牙の違法事例の分析から、2019年に中国および東南アジア4カ国が関わった押収事件が、少なくとも380件にのぼり、そのうち36件が日本から中国へのルートであったことが確認されました。それら一件あたりの押収量は少ないものの、中国が関わる事件の中で、件数において日本が最多であったことも示されました。

中国(香港を含む)、カンボジア、ベトナム、ラオス、タイが関わる象牙製品の押収データより特定された取引ルート(2019年)

※線の太さは押収件数に比例。ルートが示されていない濃い灰色の国/地域は、押収記録があるものの輸出元や輸出先情報がないもの。

これは、中国人旅行者が旅先で象牙の購入を検討する国・地域について、日本が2番目に人気の場所であることを示す、意識調査の結果もあることから、併せて、非常に憂慮すべき状況であると言えます

- 健在するオークションハウスでの取引

象牙取引が活発な大手オークションハウス、毎日オークションでは、ヤフオク!での取引禁止後に取引量の平均180%増加が確認された他、全形象牙の取引量が一定数継続して存在することが明らかになりました。

毎日オークションにおける落札された製品の数と種類の推移(象牙取引のあった6回分のオークション、2019年2月~2020年6月)

特に全形象牙については、2019年7月より政府が登録審査の厳格化を実施し、実質的な全形象牙の取引禁止を謳っていたことを踏まえると、実際その効果が低いことが示されました。これは、登録審査の厳格化が、まだ登録されていない全形象牙の新規登録にあたって要件を厳格化したに過ぎず、法律(種の保存法)上、国内取引を管理する規制自体が変更されていないためです。

また、こうした安定的に継続する象牙市場が、法規制の不十分なまま残る中で、日本からの違法な象牙の密輸出が続いて起きていることを踏まえると、規制が不十分なまま継続される取引には懸念が残ります。

残る課題と日本に必要なこと

今回の調査からは、2017年より象牙取引禁止措置を導入しているメルカリ、ラクマにおいて、企業側で実施しているモニタリングが効果的に実装されていることが確認されましたが、少なからず残る課題があることもわかりました。

そのひとつには、隠れ広告/出品の存在です。「象牙風」や「マンモス牙」と謳った広告/出品のうち、本物の象牙の可能性が高いものがいくつか散見されました。これらは、画像のみで本物の象牙かを判断する識別スキルの有無や、画質の低さから判断が困難なものなど、企業側のモニタリング体制のみで対処する難しさを浮き彫りにしました。

その他、今回の調査では、SNS(ソーシャルネットワーキング・サイト)の一般投稿について特出した懸念は確認されなかったものの、非公開グループや限定公開の投稿については調査されていないことに留意が必要です。

特に中国をはじめ、インドネシア、タイ、ベトナムにおいては、SNSが象牙取引に活発に利用されているとの報告もあり、国境に垣根のないSNSの特徴から日本市場との滞在的な繋がりに注意を払う必要があります。

その他、新たなサイトやアプリの台頭が活発な昨今では、企業側の自主的取り組みに依存しているモニタリング体制だけでは十分とは言えません。

日本からの密輸出が継続していることからも、国として政府が主導する抜本的な対策が必要です。

WWFジャパンでは、これまでも日本の象牙市場が、違法取引に寄与していることからも、狭い例外を除く国内の象牙取引を停止するように政府に要望してきました。

これは、ワシントン条約の決議が求める、アフリカゾウの密猟や象牙の違法取引に寄与している市場として閉鎖を求められる対象となるためです。

東京オリンピック・パラリンピックの開催を控える日本は、訪日の外国人の増加が見込まれることからも、一刻も早い対応が求められています。

TRAFFIC調査報告書

『TEETERING ON THE BRINK:日本のオンライン象牙取引』

『TEETERING ON THE BRINK:JAPAN’S ONLINE IVORY TRADE』(英語)