SOKNOTにおけるアフリカゾウ保護 活動報告(~2024年6月)

2024/10/01

- この記事のポイント

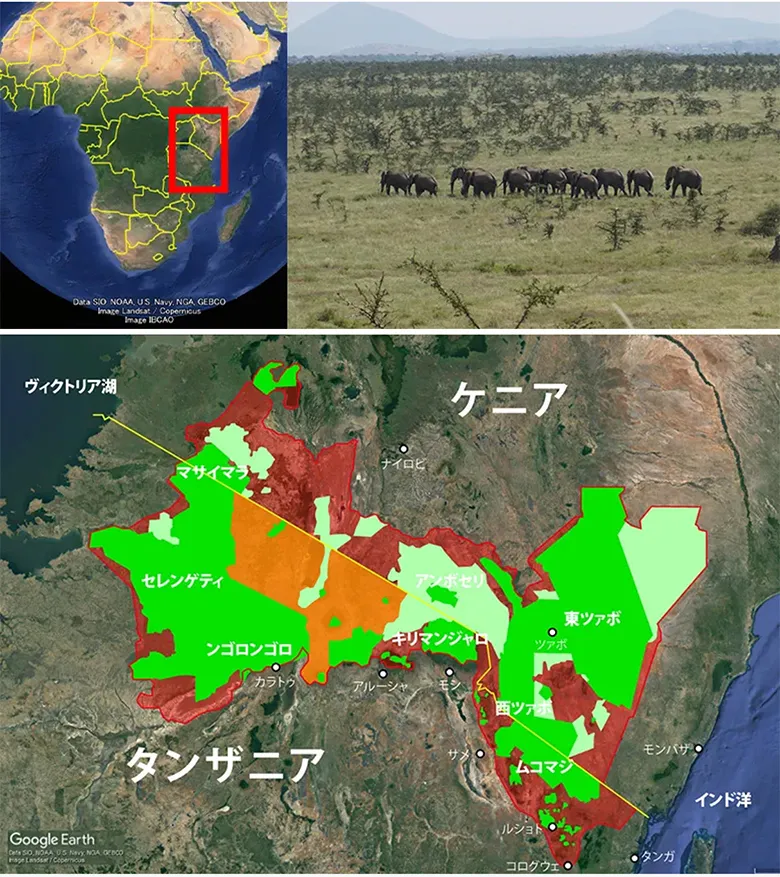

- アフリカゾウをはじめ、多くの野生動物の貴重な生息域となっている、アフリカ東部の「SOKNOT(ケニア南部およびタンザニア北部)」地域。現在、WWFジャパンはこのエリアで、WWFタンザニアが取り組むアフリカゾウの保護活動を支援しています。今回、現地より、2023年7月から2024年6月までの活動と成果の報告が届きました。日本の皆さまからのご寄付によって行なわれている、この取り組みの最新の情報をお届けいたします。

アフリカを代表する自然を守る WWFのSOKNOTでの取り組み

アフリカゾウやキリン、ライオンといった、アフリカを代表する野生動物たちが息づく、アフリカ大陸東部の景観。

その中心となる「SOKNOT(Southern Kenya and Northern Tanzania:ケニア南部およびタンザニア北部)」地域は、13万4,000平方キロ(北海道の1.5倍以上)の面積をもつ、世界的にも貴重な自然が残るエリアです。

この地域には、セレンゲティやマサイマラ、ンゴロンゴロなど、先進的な野生生物の保全活動に成功した保護区があることで知られていますが、エリア全体としては、今も貧困や野生生物と人の衝突(あつれき)が、大きな問題となっています。

そこで、WWFケニアとWWFタンザニアは2019年、SOKNOTの総合的な保全を目指す新たなプロジェクトを開始。日本をはじめとする各国WWF事務局の資金支援のもと、次のような活動を展開してきました。

- 人とのあつれき(HWC:Human-Wildlife Conflict)の軽減

- 密猟パトロールの支援

- 地域住民が主体となった土地管理と水資源利用の改善

- 環境配慮型・地域への利益が還元される観光/事業開発の促進

- 2国間の協力関係を構築するための政策立案 ほか

SOKNOT全域図。赤:SOKNOT地域、緑:自然保護区、薄い緑:コミュニティの管理地域、オレンジ:狩猟管理区域。こうしたさまざまな形で管理されている土地と自然を、互いに連結して野生動物の行き来を可能にし、一つの大きなつながりとして保全していくことが、SOKNOT全体での取り組みの目標です。

WWFジャパンも日本国内でお寄せいただいたご寄付を基に、SOKNOTの中でも取り組みが遅れている東部の「ツァボ-ムコマジ地域」で、WWFタンザニアとその協力者たちが、人とアフリカゾウの共存に向けて取り組むプロジェクトを支援しています。

地域で広がりつつある取り組みの成果

急増したアフリカゾウとの「あつれき」問題

WWFのプロジェクトが開始される前、「ツァボ-ムコマジ地域」のタンザニア側に位置するムコマジ国立公園周辺では、アフリカゾウの個体数が急増する事態が起きていました。

2015年頃まで、50頭ほどしかいなかったアフリカゾウが、2018年までに1,200頭も記録されるようになったのです。

ケニアと国境を接するタンザニア北東部のムコマジ国立公園。3,234平方キロ(東京都の1.5倍ほど)の面積を持ち、アフリカゾウ、インパラ、アフリカスイギュウ、ライオン、ヒョウなどが生息する、SOKNOTを代表する保護区の一つです。

これは、保護によって数が増えたわけではなく、国境を接しているケニア側から移動してきた群と考えられます。

大移動の原因として考えられているのは、アフリカ東部を襲ってきた干ばつ、そして、パイプライン敷設などの大規模なインフラ開発の影響と考えられています。

急増したアフリカゾウは、保護区である国立公園の周辺にも姿を現すようになり、地域の人々の暮らしにも、被害を及ぼすようになりました。

農作物を荒らされるだけでなく、時に家屋を破壊したり、住民を殺傷してしまう問題も発生。人とアフリカゾウの間で生じる、こうした「あつれき」を解消することが、保護活動としても緊急の課題として浮上してきたのです。

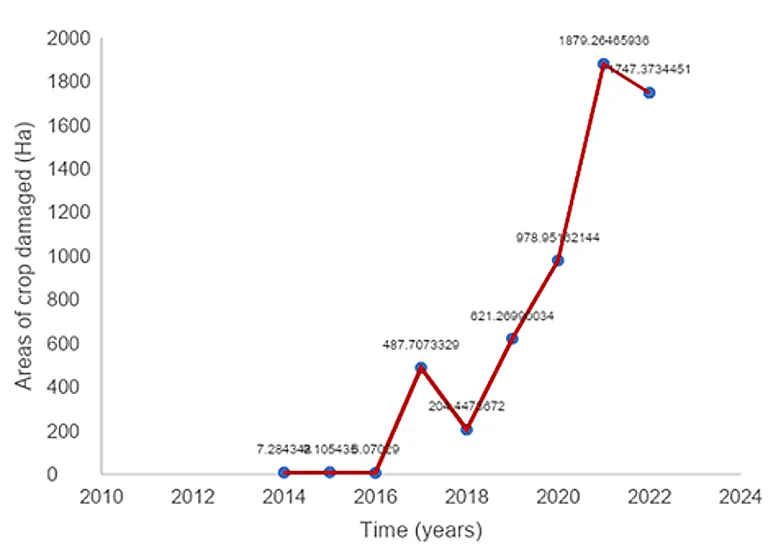

ムコマジ国立公園周辺の自治体で発生した、野生動物(主にアフリカゾウとアフリカスイギュウ)による農地への被害。2018年以降急増し、9年間で合計1万4,681ヘクタールが破壊されました。この反応として、ムワンガ、サメ、ロンボの3地区では人との接触事故が比較的多く報告されています。

求められる地域支援の対策

しかし、こうしたアフリカゾウによる地域社会への影響の全貌は、正しく把握されてきませんでした。

どこの地域で、どのくらいの規模のあつれきが生じているのか。また、どのような支援が必要とされているのか。国による被害補償の状況なども、情報が不足していました。

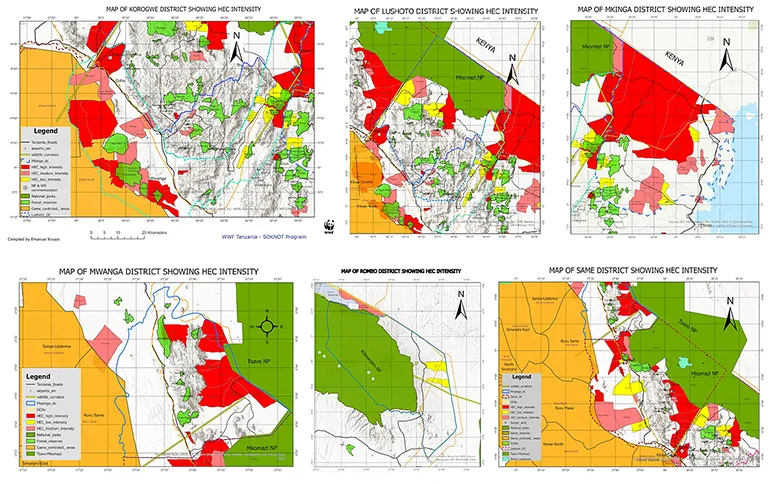

そこでWWFタンザニアは2022年、WWFジャパンからの支援のもと、ムコマジ国立公園周辺に位置する6つの自治体で、アフリカゾウとのあつれき問題の現状調査を実施。地域ごとの被害状況の把握に取り組み始めました。

調査に基づいて作成した、ムコマジ国立公園周辺の6つの自治体で起きた人と野生動物の「あつれき」の度合いを明らかにした地図。左上から右へ、コログウェ、ルショト、ムキンガ、左下から右へ、ムワンガ、ロンボ、サメの各地域の状況を示しています。あつれきが深刻な地域は赤(68カ所)、やや深刻な地域は黄色(20カ所)、中程度の地域はピンク(35カ所)で示されています。

そして翌年には、各自治体の関係者を招き、タンザニア北東部全体で、どのような「あつれき」が生じ、いかに事態が深刻かについて、情報の共有と、対策に向けた協力を呼びかけました。

この時、開催したワークショップでは、被害状況の大小だけでなく、各自治体でどのような対策が取られているか、またその課題などについても意見交換を行ない、それをふまえた改善に向けた施策と支援についても検討を行ないました。

2023年6月にWWFタンザニアが開催したワークショップ。ムコマジ周辺の6つの自治体の関係者約20名にご参加。その後も継続した情報共有や協議の場が設置されています。アフリカゾウは主に夜、水などを求めて保護区から数十キロ離れた場所にも、群で姿を現すことがあります。

3年目の取り組みの成果

そして、活動開始から3年目にあたる2024年、WWFタンザニアは調査結果から明らかになった、特に支援が必要とされる地域に向けた、直接の支援活動を開始しました。

具体的な内容は、23の集落で行なった、農地や集落にやってくるアフリカゾウを、音や光を使って追い返すための器具の配布や、住民の方々が課題に感じていることや、対策を進めるために何が必要なのかを一緒に協議するためのタウンミーティングの実施などです。

また、ゾウが出没するために、安全に水汲みに行けない地域や学校のため、5,000リットルの水が入る貯水タンクも、計16カ所に設置。10カ所の学校で、配水設備の敷設も支援しました。

学校に設置された貯水タンク。もともと水の乏しいムコマジ周辺で取り組まれた、この水インフラを支援する活動は、学校の近隣に住む1、000名以上を含めた、4,000人以上の住民の暮らしに、恩恵をもたらすことになりました。

さらに、活動を展開した各自治体から、60名の人材を選出し、地域住民主体で人とゾウの「あつれき」の問題に対処する体制を構築。

選出された人材を中心に、これまで出来ていなかった、現状の状況に関する情報や、各地域の要望や苦情の声を集めながら、データを分析・報告し、対応に活かしていくためのトレーニングも行ないました。この取り組みには、6自治区の中の51の村、200名の関係者が参加しています。

この他にも、タンザニアの「ゾウとサイの日(9月22日)」に、コログウェ地区で400名以上の住民の方々が参加する、普及イベントも開催。SNSやTVでの紹介を通じ、800万人以上にアフリカゾウとのあつれきの問題について知ってもらう広報活動も展開しました。

コログウェ地区で開催されたイベントの様子。プロジェクトの認知度を高めるため、140 枚のTシャツや500枚のファクトシートなど、普及教育用の資料も作成・配布しました。この様子はSNSやTVで広く伝えられました。

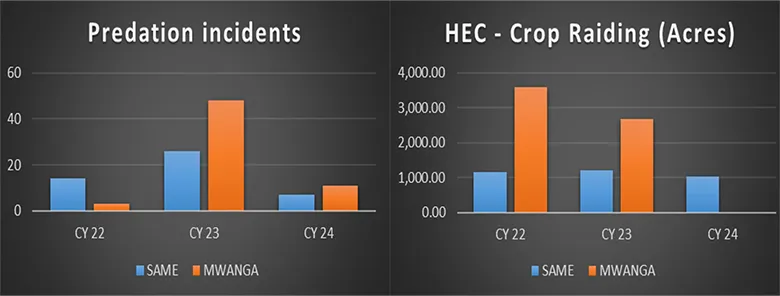

2021年7月から2024年6月までの3年間に、サメとムキンガの2つの自治体で起きた、ライオンなどの肉食獣による家畜への被害(左)と、ゾウやスイギュウによる農地への被害面積(単位:エーカー)の変化(右)。

ゾウによる被害は、残念ながらゼロにはできていませんが、現地ではこうした取り組みによって、被害や人との衝突の割合が高いにもかかわらず、ゾウが報復のため殺されるような事態は起きていません。活動は確実に地域に広がり、その成果を生み出し始めています。

その他のSOKNOTにおける活動の展開

ムコマジ周辺以外のSOKNOT地域でも、同時期にさまざまな活動が取り組まれました。

同じく、各地で問題になっている、アフリカゾウやその他の野生動物と、人との間で生じている「あつれき」の問題については、WWFイギリス、イタリア、スウェーデンなどの支援によって、パトロール体制の強化や、ヒョウなどの肉食獣から家畜を守るためのフェンスの設置などを実施。

行方不明になった家畜を捜索し、家畜を襲われた住民が野生動物に報復する行為を防ぐためのアクションにも取り組み、378件を解決しました。

こうした取り組みは、これまでに5万4,000頭の家畜を守り、4,500名以上の地域住民の暮らしに貢献することにつながりました。

また、キリマンジャロ周辺では年に4回、野生動物の密猟を防ぐため、ケニアとタンザニアで合同パトロールも実施。野生動物の密猟や、違法な伐採にかかわったと考えらえる7名の逮捕に貢献しました。

ケニアとタンザニアの国境を流れるマラ川。プロジェクトの重要なエリアの一つです。この流域に位置するケニアのマサイマラ国立公園は、SOKNOTでも屈指の豊かさを誇る自然保護区として知られています。

この他にも、大型肉食獣の調査や植林による森林再生、マラ川周辺での水環境の利用改善、地域の女性の自立や社会的立場の向上につながる支援なども実施。

生物多様性を守る世界の目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組み」が、ネイチャー・ポジティブ(生物多様性の回復)の達成年として掲げる、2030年までに、こうした取り組みを軌道に乗せ、地域で自律的に活動が継続されるよう、支援を続けています。

WWFジャパンも引き続き、WWFタンザニアへの支援を通じて、この取り組みに参加し、アフリカゾウをはじめとするアフリカ東部の自然を守るための活動を進めてゆきます。

担当スタッフより:東アフリカ・アフリカゾウ保全プロジェクト担当 西野亮子

日本の皆さまからのご寄付により、2024年6月までの活動を無事に終えることができました。

WWFジャパンの会員として、また「野生動物アドプト制度」のスポンサーズとして、取り組みを支えてくだった皆さまに、心よりお礼を申し上げます。

プロジェクトが始まった当初、まだWWFタンザニアのスタッフも、人とゾウの間でどのような問題が、どれくらいの規模で起きているのか、正しくは把握しきれていませんでした。

それでも彼らは、被害が確かに起きていること、そしてこのままでは人にとって、ゾウにとって、きわめて不幸な結末が待っていることを、よく理解していました。

私たちが一緒になって一番最初にやったのは、ムコマジ周辺の各自治体の役所を端から回って、信頼関係を築き、対策と協力の必要性を訴えること。ゾウを怖がって暮らす地域の方々が、本当に共に行動してくれるのか? 不安が無かったと言えば嘘になりますが、タンザニアの仲間たちの努力と粘りは、そんな不安を見事に払拭してくれました。

開始から3年、今回ご報告した通り、活動はゾウと人々が顔を突き合わせるその最前線の地域で、確実に広がりを見せています。

タンザニアの仲間たちは、私たちWWFジャパンのスタッフに会うと、いつも笑顔で「ありがとう」と感謝を伝えてくれます。また、直接訪れ話を聞くことができた地域住民の方々からも熱い感謝の言葉をいただきました。これはもちろん、ご支援をくださっている日本のWWFサポーターの皆さまへの感謝です。

私はこの言葉をお届けできることを、心より嬉しく、誇りに思います。どうかこれからも、プロジェクトの進展を見守り、応援していただきますよう、心よりお願いいたします。

WWFジャパンの「野生動物アドプト制度」について

WWFジャパンは、絶滅の危機にある野生動物と、その生息環境を守るプロジェクトを、日本の皆さまに個人スポンサー(里親)として継続的にご支援いただく「野生動物アドプト制度」を実施しています。

この活動の輪を広げていくために、ご関心をお持ちくださった方はぜひ、個人スポンサーとしてご支援に参加いただきますよう、お願いいたします。

野生動物アドプト制度について詳しくはこちら