サル痘:ペットと人の感染症

2022/09/05

今年になって世界各地で感染拡大が確認されているサル痘。国内での感染例も報告されています。

ケープアラゲジリス。アフリカに生息するこうした齧歯目がサル痘の自然宿主(自然界でウイルスなどの寄生体と共生する生きもの。通常、こうした宿主に対して寄生体は無害である。)と考えられています。

名前を聞くとあたかもサルの病気のように聞こえますが、そうではありません。リスやヤマネなど齧歯目の動物が保有しているウイルスによって引き起こされる病気です。人への感染は、これら自然宿主からの感染や、他の動物を介して起こり、人から人への感染は同居の家族など濃厚接触がある場合に限られます。

最近、人からペットの犬ヘの感染が報告され、まさに人獣「共通」感染症であることが明らかになっています。

この感染症は、1970年に中央アフリカで最初の患者が確認され、その後もアフリカで何度も集団発生が起こっています。

2003年には、米国でサル痘の集団発生がありました。原因となったのは、ペットとして販売された野生動物。

アフリカから輸入された齧歯目からプレーリードッグへ感染したとみられています。感染したプレーリードックは、別の複数のペットショップを通じて販売され、これらの個体を購入した人や接触した人々がサル痘を発症しました。患者の1/4が入院し、感染したプレーリードックも発症したり、死亡したりしました。

実は、この時にアフリカから輸入された齧歯目の一部は、米国から日本へ輸出され、国内のペットショップで販売されていました。

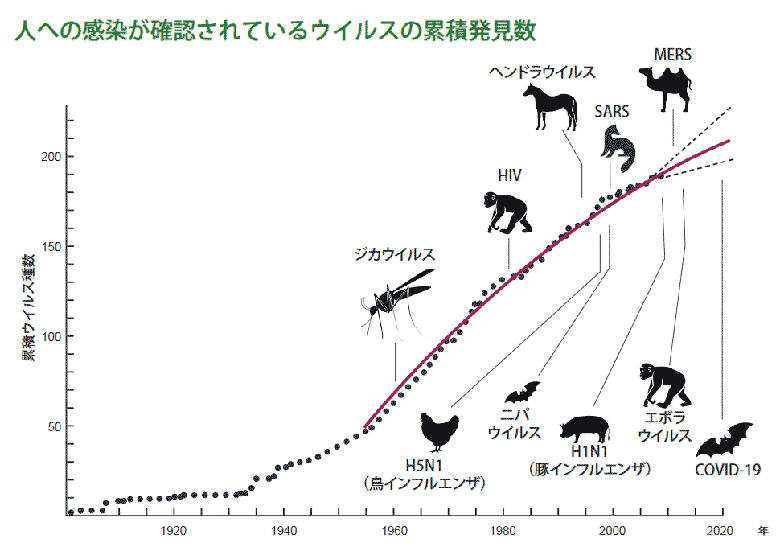

出典:WWF-International (2020), COVID 19: Urgent Call on protect people and Nature

過去100年間に、動物由来の感染症は急激な増加の一途をたどってきました。そして、今後も増える可能性があります。

人に感染する可能性のある未知のウイルスは、哺乳類・鳥類由来のみでも最大85万種と言われています。

野生動物、特に野生で捕獲された個体や多様な動物を扱っている事業者が販売している個体をペットとして飼育するということは、未知の感染症にかかるリスクを高めることなのです。

(野生生物グループ 若尾)