「失われる命の色」を守るために

2019/10/07

「君たち、何してるの?」

声をかけてくるのは、お巡りさん。場所は東京・多摩川の河原です。

真夜中に、しかも中・高校生だけでわいわいやっていれば、それは当然怪しまれる。

「はい、魚をとってます」

ですが、こちらの答えも慣れたもの。

これは毎年、学園祭の直前にやっていた生物部の定番行事で、そんな対応も、先輩方から代々引き継いできた、というわけです。

夜の投網で獲れたのは、オイカワやウグイ、コイ、ニゴイ、フナ、カマツカなど。それを朝一のバスで学校へ運び、学園祭でアクアリウムとして展示する。

30年も前の話ですが、その時のことはよく覚えています。

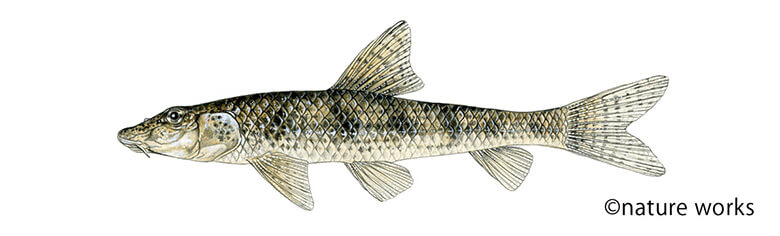

淡水魚のカマツカ。川底が砂利の場所でよく捕まえました。下向きについている口で、砂ごと食物を食べ、鰓から砂だけ吹き出す姿が、とてもコミカルで大好きでした。

間近に見る魚たち、その色の輝き、捕まえた時の激しい動き。

「これが生きものだ!」という実感を、文字通り肌で教えてくれたのは、この魚たちだったかもしれません。

学校の勉強には何一つプラスになりませんでしたが、今、自分が自然保護を仕事としているその根っこには、こうした身近な生きものたちとの出会い、触れ合いの原体験があります。

そしてそれは、私だけでなく、このWWFで仕事をしている少なからぬスタッフたちに共通した根っこでもありました。

そんな根っこを持つメンバーが今回、ITや海洋、企業といった担当の枠を超え、そろって「失われる命の色」と題した、田んぼと生きもの保全キャンペーンをやることになりました。

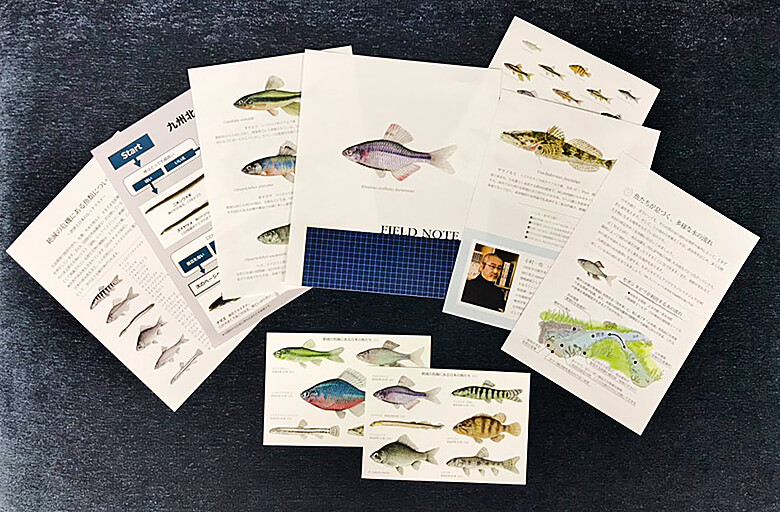

お魚好きのメンバーを中心に、ご支援お願いのチラシ、特設ページ、お礼のステッカーやノートなどを作成。先月やっと、開始にこぎつけました。

ここで私たちが「守ろう!」と訴えている魚たち、それが息づく自然は、決して派手なものではないかもしれません。

ですが、そこに秘められた、命の魅力と輝きは本物です。

何よりもそのことを伝えたい。

これは、その一念から始まったアクションです。

こだわりの特設ページを、ぜひご覧になってみてください。

田んぼと生きもの保全「失われる命の色」

今回も、博物画家・小村一也先生の手による、素晴らしい魚たちのイラストをお借りいたしました。描き出された「命の色」のすばらしさを、ぜひ楽しんでいただければと思います。