世界ペンギンの日-私たちの食とペンギンとのつながり-

2025/04/25

今日、4月25日は「世界ペンギンの日」。

毎年この日の前後に、アデリーペンギンが南極にあるアメリカの観測基地に姿を現すことから、ペンギンへの関心を高めるために研究者によってつくられたとのことです。

ペンギンの中でも日本に住む私たちに馴染みが深いのは、動物園などでよく見られる、フンボルトペンギンやマゼランペンギンかもしれません。

日本から遠く離れた南米のペルーやチリの海に生息するこの2種のペンギン。

実は私たちの「食」とつながる身近な存在でもあります。

マゼランペンギン(Spheniscus magellanicus)。体長70センチメートル程で、胸と首のあたりに二本の黒い帯があることが特徴です。チリを含む南米大陸南部の沿岸で繁殖しています。

ペルーやチリの海は生物の多様性と生産力が高く、フンボルトペンギンやマゼランペンギンの重要な食物となる小魚も豊富です。

一方で漁業も盛んに行なわれ、過剰な漁獲によって小魚が減少することが、ペンギンたちの生存を脅かす原因のひとつになっています。

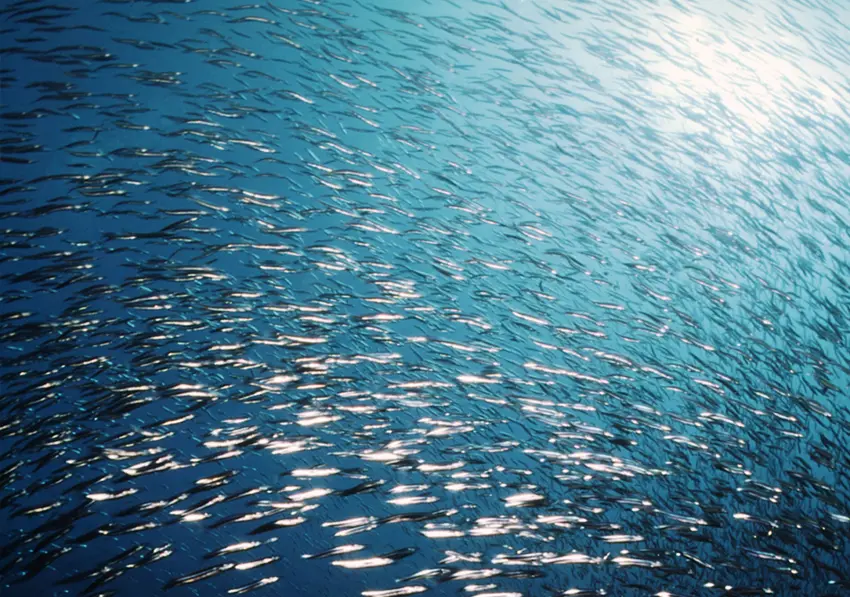

アンチョベータ(ペルーカタクチイワシ)の群れ。南米のペルーからチリ沖にかけて分布する体長10cm程度の小魚で、フンボルトペンギンやマゼランペンギンの重要な食物のひとつです。

漁獲された小魚は、主に養殖用の餌の原料などとして利用されており、チリのサーモン(サケ)養殖でも使われています。

日本で消費されるサケ・マス類の多くは輸入ですが、輸入量のうちの約6割が、このチリ産の養殖サーモン。

そのため私たちが何気なく食べているサーモンが、フンボルトペンギンやマゼランペンギンの暮らしに影響を与えているかもしれないのです。

チリの養殖場の生けす内を泳ぐサーモン(サケ)。育てるための餌の原料にアンチョベータなどの小魚が使われています。チリでは主にタイセイヨウサケ(アトランティックサーモン)とギンザケが生産されていますが、養殖のためにサケのいなかった南米の海に持ち込まれました。

私たちWWFは、南米の特にチリの海で、サーモン養殖業やその餌の原料となる小魚の漁業を持続可能な形に転換するための活動をはじめ、豊かな生物多様性と生態系が広がるこの地域の海を守っていくための活動を進めています。

今日の世界ペンギンの日をひとつのきっかけに、日本のサーモン消費とペンギンとのつながりや、WWFの取り組みにご関心をお持ちいただければ幸いです。(海洋水産グループ 吉田)